白龍洞前の山道を降って行くと、

黒水と白水の合流する「双橋清音」に到る。

双橋は黒水と白水を跨ぐ二つの橋、

清音は水の流れる音をさす。

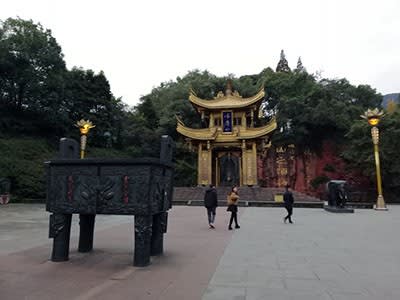

階段を下りて橋を渡ると接王亭。

接王亭に向かって左側が双橋清音、

右側に行った奥が清音閣。

▼接王亭

黒水と白水が合流し

清らかな流れとなって山を下っていく。

透き通った青い水は九寨溝のよう。

▼双橋の間に有る牛心亭から見る川の流れ

▼双橋清音 中央左寄りの亭が牛心亭

白龍洞前の山道を降って行くと、

黒水と白水の合流する「双橋清音」に到る。

双橋は黒水と白水を跨ぐ二つの橋、

清音は水の流れる音をさす。

階段を下りて橋を渡ると接王亭。

接王亭に向かって左側が双橋清音、

右側に行った奥が清音閣。

▼接王亭

黒水と白水が合流し

清らかな流れとなって山を下っていく。

透き通った青い水は九寨溝のよう。

▼双橋の間に有る牛心亭から見る川の流れ

▼双橋清音 中央左寄りの亭が牛心亭

入山料(2日間有効) 160元

雷洞坪バス往復 90元

金頂ロープウェイ往復 120元

万年寺バス往復 40元

万年寺ロープウェイ上り 65元

峨眉山の諸経費は締めて475元。

これ以外に各寺の入場料10元程度必要。

…楽に観光しようとするとそれなりに

かかる(笑)。

▼峨眉山の入場券

赤枠部分に名前とパスポートNo.が記載されている。

万年寺参道の階段を下り、

更にその先を下って白龍寺方面へ。

階段の途中にアーチ型のゲートが現れる。

ゲートをくぐって振り返ると脇に

大峨楼という石碑が建っていた。

峨は山が険しく高い様子らしい。

夏に行った武夷山にもこんな雰囲気の

ところがあったっけ。

山はやっぱり上りの方がいい景色が見られる。

泰山然り、武夷山も然り、中国の山道は

石段で整備されている。

途中ある売店も、昔から有る風情で趣がある。

程なく白龍洞(白龍寺)に到着。

伝説では、白龍洞は

白蛇伝の白娘子が修行した処

ということになっている。

白龍寺は前後二殿からなる。

前殿は正殿で「西方三聖」という仏像を

安置しているので三聖殿という。

後殿は大雄宝殿で、華厳三聖、薬師仏、

観音、地蔵を祭っている。

寺の後ろにはかつて、

上、下白龍洞があったが

現在は落石等で入口が埋まっているそうだ。

ロープウェイを下りて少し行くと、道沿いに売店

向かって右に上り階段、左に下り階段が現れる。

右側、階段を登ると万年寺らしい。

万年寺山門まではかなり長い階段を登る。

…ロープウェイで楽して来たから元気だけど。

▼万年寺山門

▼万年寺山門の扁額

山門を入って階段を上がると弥勒宝殿。

万年寺は峨眉山八大寺院の一つで

漢代の薬草採りの蒲公が仏を拝んでいた処が

その始まりと伝えられている。

寺の創建は東晋の隆安五年(401)で当時の名は

普賢寺といったそうだ。

唐代は白水寺、宋代は白水普賢寺と

修復される毎に改称されて、

明代には神宗賜額の「聖寿万年寺」から

万年寺になった。

▼弥勒宝殿

元は七重の殿宇がある広大な伽藍群だったが

興廃を繰り返し、1946年の大火で明代の無梁磚殿を

残して焼失。

現存の二重の殿宇は1954年に再建されたもので、

山門、弥勒宝殿、観音殿、般若堂、毘盧殿、無梁磚殿、

峨峨宝殿、大雄宝殿、鐘鼓楼、行願殿がある。

▼弥勒宝殿内の弥勒さま

▼無梁磚殿の参道には象が並んでる

1946年の大火で焼け残った無梁磚殿。

▼無梁磚殿

無梁磚殿内には、普賢菩薩像が安置されている。

高さ7.4m。宋代の事、四川の官吏が峨眉山に

普賢菩薩が姿を現していると何度も上奏した為

信仰厚かった皇帝が、白象に乗った普賢菩薩像を

鋳造するよう命じたそうだ。

▼無梁磚殿内の普賢菩薩

翌朝、峨眉山大酒店の対面、景区路二段を挟んだ

南側にある峨眉山旅游客運中心(バスセンター)から

峨眉山中腹の万年寺バスターミナルへ。

▼峨眉山旅游客運中心

バスセンターからは雷洞坪、万年寺行きの観光バス

及び他都市への長距離バスが発着している。

昨日買った峨眉山の入山チケットを出して

万年寺往復(中山段往返)のバスチケットを追加。

バスセンター→万年寺/五顕崗→バスセンターと

峨眉山の中腹ルートを往復できる。40元。

山頂往復(全山段往返)だと90元。

バスセンター→雷洞坪→零公里→万年寺/五顕崗

→バスセンターと山頂へ行ってから

中腹を回って戻れる。

昨日峨眉山駅から乗ったルートと同じ。

価格も同じ。

8時半に出発したバスは五顕崗を経由して

9時過ぎに万年寺バスターミナルに到着。

▼万年寺バスターミナル(駐車場)

万年寺方面へはここからロープウェイが出ている。

▼万年寺バスターミナルからの登山口

万年寺行きロープウェイは上り65元で

所要時間約10分。

時間に余裕があれば登山口から徒歩で登りたい。

途中、鹿が居た!!と思ったら、作り物だった。

ビックサンダーマウンテンか(笑) !!

伏虎寺から歩いて報国寺へ戻る。

報国寺は全国重点寺院。

重点寺院とは中国国務院が歴史が有ると認めた寺。

一山亭広場や駐車場に至近な為か、

重点寺院だからか、団体がわんさか押しかける。

入場券を買おうと列に並んでいたら、

団体ツアーのガイド二人に横入りされた。

36枚、42枚…券売りのお姉さんも数えるのが大変。

毎日の事だろうから、別に窓口を作るべきでは…。

ブルーのウインドブレーカーは団体客。

報国寺は明の万暦年間(1573—1619)の創建で

元の名は会宗堂で伏虎寺の川を挟んだ対岸に

あったそうだ。元は道観だったのね。

清の初めに現在の位置に移設されたらしい。

現在、峨眉山仏教教会の所在地で峨眉山仏教活動の

中心地だそうだ。

…百度でも説明が短かい(笑)。

佇まいは趣が有るけど観光客多し。

▼どう見てもスティッチ。モデルか(笑)?

伏虎寺は山門を入ると枢軸線上に、弥勒殿、菩提殿、

大雄宝殿、五百羅漢堂と続く。

階段をどんどん上がって行く感じ。

▼大雄宝殿

一番奥まった五百羅漢堂内には、羅漢像が五百体

安置されているらしい。

内部は撮影禁止だったが、あまり魅力的でない

羅漢さんが五百体は居そうな感じだった。

▼五百羅漢堂

▼四川省のお獅子はこんな感じで四角い顔してる。

境内の建物は昔のまま修復されていないので

とても趣のある佇まい。

都市部の歴史ある寺は整備されてしまっている

ので往時の面影もないから、こういうところは

落ち着く。

80年代の寺はどこへ行ってもこんな感じだった。

11月末だからか、伏虎寺は本当に観光客の姿なし。

団体客のルートに入っていないからかな。

帰って来てから判ったことだが、ここは尼寺らしい。

(百度の観光情報を参照した。)

弥勒殿に戻って天井を見上げて見たら

穴が開いていた。瓦はどうしたのかな。

雨漏り大変そう…。

軒のちょっと上あたりは明かりとりの

窓なのか、穴なのか区別がつかず(笑)。

チベット仏教のお坊さん達も観光中。

丁度山門を出て階段を下りていた。

若いお坊さんはスマホで記念撮影していた。

仏像前で番をしているお坊さんも、以前は

読書をしていたが、最近はスマホを見ている。

時代だなぁ、とつくづく思う。

▲一山亭広場と広場の壁面に造られた塑像▼

峨眉山最大の伽藍の一つ伏虎寺は、

一山亭広場から虎渓(こけい)沿いに約2km、

布金林(ふきんりん)と呼ばれる林の中にある。

峨眉山の山門にあたる伽藍。

虎渓を渡る虎浴橋は屋根のついた橋で

伏虎寺の観光スポットの一つ。

▼虎浴橋

途中、果物やきのこを売る地元民が居た。

▼伏虎寺の牌坊

石段を上がると伏虎寺の山門がある。

入場料6元。

▼山門前のお獅子

「峨眉山志」によれば、伏虎寺は

晋代(265〜420年)の心庵和尚の庵に始まり、

虎が伏したように見える伏虎山の麓にある為、

その名がついた。

唐代になると雲安禅師に再建され、

その後規模が拡張される。

明末清初の戦乱で荒廃したが、順治年間に

貫之禅師を始めとした僧たちが修繕し、

約20年かけて「虎渓禅林」を復元したそうだ。

▲弥勒殿の四天王▼

▼弥勒さま

接引殿から雷洞坪の道はすっかり踏み固められて

アイスバーンのようだった。

下りの面々はあちこちで転んでいる。

用心してゆっくり歩いたが、私も二度滑った(笑)。

▼リス出没

バスで下ると山は初秋の風情。

13時に雷洞坪を出たバスは14時に中腹の

万年寺バスターミナルに着いた。

万年寺で下りてそのまま徒歩で山を降ろうかと

思っていたが、時間が遅いので明日に回す。

バスは五顕崗バスターミナル経由で14:30に

報国寺近くの旅行センター(旅游中心)に着いた。

旅行センター〜万年寺間は約30分。

▼峨眉山大酒店

この日は景区路二段沿いの峨眉山大酒店を予約した。

道を挟んだ斜め前に長距離バスセンターがあり、

報国寺にも近いので便利。

ダブルルーム、朝食付き一泊6000円弱。

▼景区路二段の対面にある長距離バスセンター

金頂周辺の景色が見たくて、強風の中凍えながら

30分ほど待ってみたが、霧は一向に晴れず。

寒さに負けて下山する。

▼高所恐怖症には酷な階段のはずが…

霧のおかげで怖くない(笑)

▼多分ここも千尋の谷

象に守られた階段を下り

食堂街にさしかかった頃には太陽が出始めた。

…帰ると決めると晴れるのね。

来た時は往復式ロープウェイという

数十人乗れる巨大なゴンドラだったが

帰り道、標識をたどって着いたのは

循環ロープウェイという名称で

四人乗りだった。

晴れつつある霧の中を下山する。

もう少し山頂で粘れば良かったかな?

十方普賢の後ろには華藏寺の大雄殿。

中国人は仏教信者が多いのか、どこのお寺でも

熱心に参拝している人を見る。

大雄宝殿から更に階段を上がると

「金頂」の扁額がかかる金殿。

ここが金頂で一番高い所のよう。

▼金殿にも参拝者

峨眉山の山頂の一つ、金頂は3077m。

風が強く、屋根の走獣も凍り付く寒さ。

ロープウェイで上がって行くと、濃霧で先が見えない。

3000mを越える山なので霧なのか雲なのか…。

ロープウェイを降りても金頂へ向かって上がって行く。

食堂街や金頂飯店の脇を抜けて、朝拝大道へ。

途中、景観台があっが濃霧で先は見えず。

参道の最後は幅広の階段だった。

金頂周辺はいろいろと工事中。

濃霧のお陰で、まだ趣はあるかな。

階段の両脇には象が並んでいた。

流石は普賢菩薩の修行場。

階段を登りきると、そこには十方普賢と呼ばれる

巨大な十一面観音が現れた。

説明を見ると「十方」は普賢の十大行願と

東南、南、西、北、東南、南西、東北、西北、

上、下の十の方角を現しているそうだ。

普賢の十大行願は調べたけど判らなかった(笑)。

▼風が強いので時々霧が晴れて薄日が差す

▼十方普賢前の獅子

寒さに耐えてる感が半端ない

▼十方普賢脇に1列に並んだ象

高鉄の峨眉山駅から雷洞坪(らいどうへい)までは

直行バスで2時間ほどらしい。

………遠いなぁ

箱根のような山道を走り50分ほどで一度トイレ休憩。

その後、だいぶ上がってきたな~と思っていたら

突然雪景色になってビックリ。

雷洞坪バスターミナル(駐車場)へは約1時間50分で到着。

バスは雷洞坪止まりなので、ここからロープウェイ

乗り場のある接引殿まで徒歩で上がる。

既に2500m近いので少し足が重い。

酸素足りないんだなぁ。

目の前の一団が着ている赤いコートは沿道で

レンタルされているもの。

何の用意も無く上がって来て、雪に驚いても

レンタル用品で事足りる。

峰の間から見える下界に雪は無い。

まだ新雪なので滑らないけど、我々が踏み固めた後、

帰り道は滑りそう。しかも降りだし…。

雪対策として日本で靴の上から被せるスパイク

(Amazonで980円)を買ったが、思いの外重量があった

ので置いて来てしまった。

峨眉山に雪が降ってないかもしれないし…。

あれを持ってくれば良かったと後悔する。

景色を見ながら階段を上がること20分。

ロープウェイ乗り場のある接引殿に到着。

金頂へのロープウェイは上りが65元、下りが55元。

雪が積もっているので往復にした。

窓口では料金と一緒に入山券を渡す。

入山券はパスポートNo.で管理されていて、

ロープウェイ料金が追記された新しいモノが

発券された。

双流空港第二ターミナルから太平園乗り換えで成都東駅へ。

成都もやっと地下鉄が空港に乗り入れて移動が楽になった。

本日の宿は成都東口側の成都瑞峰公寓酒店(レイフォントホテル)。

素泊まり3泊で470元と激安。入ってみるとビジネスホテル。

例の如く枕はオヤジの頭皮臭がするが、それ以外は特に問題なし。

翌11/18日曜日。C6253次 成都東6:18→峨眉山7:23で

峨眉山へ。城市快速(高鉄)の始発で峨眉山まで1時間5分。

峨眉山も行きやすくなりました。日帰り出来そう(笑)。

定刻より数分早く峨眉山駅着。

朝7時過ぎだけど北京時間なので、西の四川省はまだ暗い。

トイレで用を足して出て来ると、改札前に乗客が溜まっている。

……なんで? と見に行くと、

改札先のドアに鍵が懸かっていて誰も出られない状態。

これは初体験。

中国在来線の駅は24時間業務だけど、高鉄は始発と

終電があるからか…(笑)。

10分位して、乗客に連れてこられた駅員が鍵を開けた。

改札を出ると右側に峨眉山行きのバス乗り場がある。

ここでは峨眉山の入山券と直行バスの切符を売っていた。

峨眉山の目的が雪の頂上から下界を見ることなので、

山頂に一番近い雷洞坪(らいどうへい)まで購入。

入山料160元、雷洞坪往復90元、計250元。

雷洞坪行きのバスはほぼ満員になると発車した。

7:56一路峨眉山へ。

今回は雪の峨眉山を見てみようと、上海経由で成都へ。

以前だったら当日中の上海経由なんて選択しなかったが、

最近は中国の航空会社も割と遅れなくなったので、レッツトライ(笑)。

東方航空 東京羽田8:40→上海浦東10:40

上海航空 上海虹橋14:50→成都双流18:25

羽田発浦東行きは20分遅れて9:00過ぎに離陸…。

東方航空の朝食は見た目親子丼かカツ丼だったけど、卵の下はサケだった。

味はご想像の通り。個人的にはサケは塩焼きが一番だと思う。

上海浦東には10分遅れの10:50着。浦東は着陸後の移動が長い。

しかも沖停め…。バスの移動と長かった。

しかも入国審査に外国人が長蛇の列。

そうだった、浦東は時間がかかるんだった。

乗り継ぎ時間4時間はギリギリかもしれない…。

12時前に出られれば何とかなると思っていたところ、

12時ちょっと過ぎに空港を出られた。

リニアと地下鉄を乗り継ぎ、虹橋第二ターミナルに着いたのは13:36。

エスカレーターを駆け上がり、上海航空のカウンター着くと

チェックインの人々がまだ並んでした。

丁度、離陸1時間前にチェックイン。

…カウンターで追い返されなくて良かった。

東方航空の子会社、上海航空の軽食は鶏のあんかけご飯。

これは東方のサケ丼より美味しかった。

写真右の紫色のゼリーみたいなものはジュース。

最近、中国国内線のジュースはカップにパッキングされている。

飛行機は18:00に双流空港に着陸したが、滑走路の移動に

30分かかる…。国際空港になると移動が長くなるのか…。

▼山門内側の魏延

▼山門内側の馬岱

山門を入った右にある三義槐(さんぎかい)。

木の根元に来歴の札があったけど、、、

内容は忘れてしまった。

▼三義槐

中国では高官になると庭に

槐(えんじゅ)を植えたそうだ。

三公にあやかりたいということか、

「高官になると」というのが

「三公になると」ということなのか。

周時代、朝廷の庭に三本の槐があり

三公がこの槐に対座して執務にあたったことから、

槐が三公を意味するようになったらしい。

周代の三公は太師・太傅(たいふ)・太保で

前漢は丞相・太尉・御史大夫、

後漢は太尉・司徒・司空。

曹操が実権を握ると前漢の丞相制を復活させた。

丞相制の方が丞相に権力を集中できると

昔何かの本で読んだ。

そういえば諸葛亮も丞相だったねぇ。