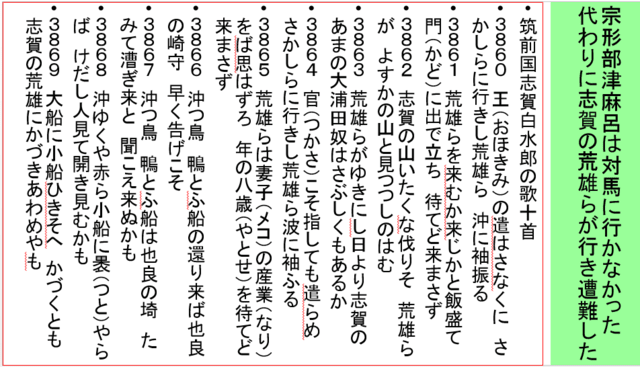

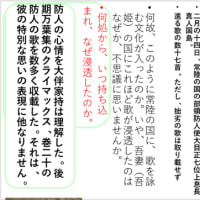

前回「志賀白水郎の歌十首」について紹介しましたが、この十首は山上憶良の作歌、もしくは憶良が手を入れた歌が数首ある、というのが多くの学者の説でもあります。志賀の海人には歌は詠めないという前提に立っての説でしょうか。しかし、十首の内容や言葉使いから見ると十分に率直で素朴ですから、志賀島の海人の作と考えていいと思います。

ところで、山上憶良が「志賀白水郎の歌」に関わったとされる理由は、なにより彼が筑前の守として大宰府に来ていたからです。その関係で志賀の荒雄の遭難を知り、社会派歌人として関心を持ち歌を詠んだのではないか、と思われたのでした。やがて七十歳にもなろうかという老人がなぜ筑前守として九州に来たのでしょう。憶良でなければならなかった政治的理由があるのでしょうか。

実は、憶良が九州に来たのは、その教養を生かした極秘任務があったからなのです。

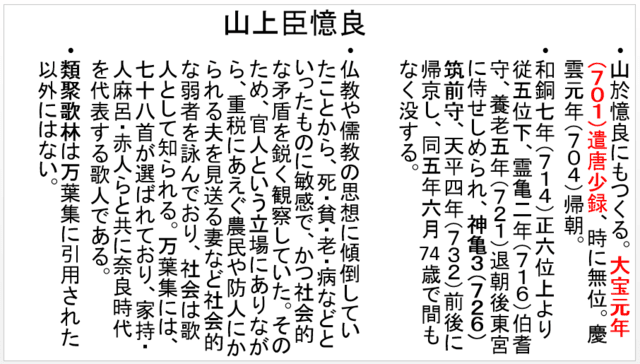

山上憶良が認められたのは初老を過ぎた頃でしたが、なかなか面白い人物です。

山上憶良は大宝元年(701)に四〇歳すぎて遣唐使として海を渡りますが、無位無官です。しかし、その才能が認められて、和銅七年(714)には従五位下になり、霊亀五年(716)に伯耆守になりますが、既に六〇歳近くになっていました。退朝後に東宮(皇太子・後の聖武天皇)の教育係にえらばれていますから、藤原氏の目にも好ましかったのです。

驚いたことに、やがて七〇歳になろうかという山上憶良は、筑前守に任じられました。なぜでしょう。来るべき大事の前に、大伴旅人の監視役として前もって憶良を筑前守にしておいたというのです。

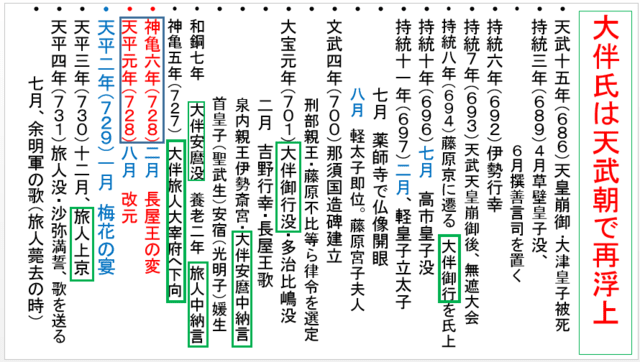

大伴旅人が太宰帥として九州に来たのは、神亀四年の暮れか、神亀五年(728)のはじめと云われていますが、彼が九州に来たのはこの時が最初ではありません。

元正天皇の養老四年(720)三月には、「征隼人持節大将軍」として九州に来ています。隼人が反乱を起こしたのです。(この時、兵隊だけでなく神官も宇佐の神も総動員して隼人討伐に動員されますから、当時の戦いに呪詛力は必要だったのです。)

同じ養老四年八月に、右大臣藤原不比等が没しました。それで旅人は都に呼び戻されます。それは、大伴氏から鎌足の母が出ていますし、大伴坂上郎女が穂積皇子(母は藤原氏)に嫁していましたから氏として姻戚関係にもあった為の召喚なのでしょうが、それより行政のトップ藤原不比等の死亡に対して不穏な動きが起こらないように呼び戻されたと思います。旅人は武人のトップでしたから兵を動かせたし、都の平安の為に必要でした。

ですから、神亀四年の暮に武人のトップである中納言大伴旅人を太宰帥として下向させたとは、どこか不自然でした。(または、神亀五年のはじめに大宰府へ下向)

神亀五年はじめ、大宰府帥となっていた中納言・大伴旅人は妻の大伴郎女(大伴坂上郎女ではない)を亡くしました。たぶん無理な大宰府への旅がこたえたのでしょう。大宰府まで同行した妻の死、遠い都で弟が死亡したという知らせ、旅人は愕然としました。

そんな旅人に異常接近したのが、山上憶良でした。

憶良は、旅人に代わって「大伴郎女の挽歌」を詠み、国司として大宰府の歴史や文化を伝えたり、あまたの長歌や紀行文や詩文を献じたりしました。憶良の教示のおかげで、旅人の知見は広がり歌は急激に変化しています。

それにしても、職を辞した後に皇太子(後の聖武天皇)の教育係でもあった山上憶良が、筑前国国司として大宰府に来ていたのは、大伴旅人の動向を見張るためだったという説がありますが、そうかもしれません。憶良の旅人に対する奉仕の度合はまるでゴマスリ・忖度にしか見えませんから、そこに何らかの下心があったとも考えられます。

(私は、旅人の監視役だったのは小野老、「青丹よし奈良の都は咲く花のにおへるがごと今盛なり」と詠んだ小野老も入る思っているのですが。)

そして、神亀六年(729)二月、長屋王の変が起こりました。

長屋王は左大臣、当代随一の権力と経済を握っていたでしょう。当然、藤原四兄弟とは意見の対立がありました。そこに火種があったことを旅人は承知していました。

もともと藤原氏は天智天皇によって引き上げられて氏族でした。壬申の乱で後退したものの、藤原不比等によって文武・元明・元正朝において力をつけていました。養老元年(717)不比等は『議政官」として朝議に参加できる者は各氏族より一名』という原則を破り、息子の房前を参議に加えていました。その批判をかわすためでしょうか、養老二年に長屋王が大納言、大伴旅人が中納言として議政官に加えられました。そのあたりの事情を旅人は十分に知っていました。

長屋王の変は、当時の人々が大いに驚いた大事件でした。都には「長屋王事件」に対する同情と哀悼が混じりあった噂話があふれ、混乱を極めていました。流言飛語を止めようとする勅も出されたほどです。しかし、混乱と人々の同情は収まりませんでした。

都からの親族の便りもあるし、太宰帥として旅人は成り行きを把握していました。

長屋王賜死の理不尽を旅人が憤らなかったはずは有りません。彼は激怒し慟哭し悲嘆にくれたことでしょう。しかし、大宰府に送られた官人の中に都の藤原氏と直結している者がいるのです。義憤や同情など表に出してはなりません。

どうしても都に帰らねばならないから下手なことは出来ないと、旅人は思ったことでしょう。そんな旅人の所へ山上憶良は度々通い、紀行文や筑紫の物語、自作の歌を献じ続けました。旅人も慰められたに違いありません。少しは心許した友と思ったかもしれません。万葉集巻五の詩文のほとんどは、山上憶良の献じた詩歌や手紙・紀行文・創作物語です。

大伴旅人も息子の家持も憶良の才能と心使いに感動したのです。それでなくては、憶良の歌が万葉集に残されるわけがありません。家持は父の大宰府時代の最大の思い出を整理し、憶良が献じた手紙の隅々をも丁寧に張り合わせて巻を編集したので、今日まで憶良の歌は残りました。

裏を返せば、大宰府で顔を合わせた大宰帥大伴卿と筑前国司山上憶良の接近は異常です。出合った二人が意気投合する? 二人の立場からしてありえません。憶良は今上天皇(聖武天皇)の教育係でした。その天皇の命によって長屋王は死を賜わったのです。お互いに何をしてきたか、承知しているのです。

その任を果たした上で、年齢も七十歳になろうと云うのに、九州まで来ているのです。山上憶良とは何者でしょうか。大伴旅人との間に友情はあったのでしょうか。

憶良の胸中、そこに在るのは、最後までやり通さねばならないミッションでした。大伴旅人の監視とスパイ活動です。それを憶良は才能を駆使して命がけでやり遂げました。だから、全精力を使い果たし、京都へ呼び戻されてやがて没しました(天平五年・七十四歳)。

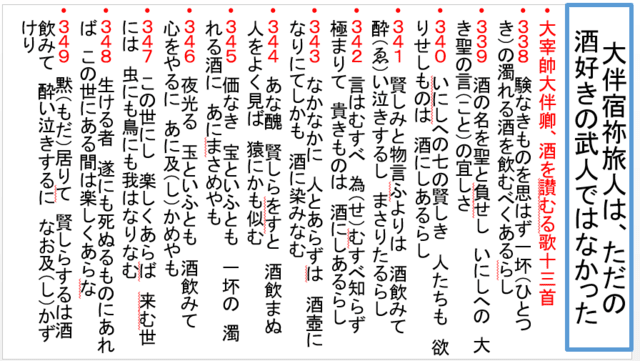

一方、身動きの取れない圧迫感のある追い詰められた状況で、旅人が詠んだのが「酔っぱらいの歌・十三首』なのです。

武人である丈夫が、酒を飲んで泣くなど普通の状況ではありえません。(その歌を万葉集に残した人物も旅人の置かれた立場と心情を理解していた、となると、息子の大伴家持以外には考えられませんが。)

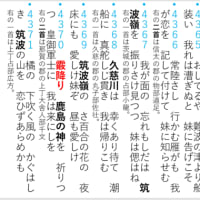

旅人の「大宰帥大伴卿讃酒歌十三首」を読みましょうか。

酒を飲みながら、旅人は世の無常と長屋王の無念を思いました。

大伴旅人がここまで長屋王事件に揺り動かされたのは何故? でしょうか。

大伴氏は古代有力豪族でしたが、孝徳天皇の右大臣大伴長徳(ながとこ)以来、議政官への道は遠のいていました。

大伴氏は「壬申の乱」で活躍し、大伴御行(みゆき)に続いて大伴安麿(やすまろ)が大宝元年(701)から和銅七年(714)まで大納言を務めました。大伴氏は、天武朝の忠臣となりましたから、天智朝の忠臣だった藤原氏には不快な存在に思えたでしょう。

大伴氏は奈良時代を通じて藤原氏の横暴に釘を刺し続けましたから、謀判事件にかかわることも多く、ついには「悪逆の氏族」とも評されたのです。然し、その姿勢は「天武朝の繁栄を守る」ということだったと思います。

天武天皇の長子・高市皇子への忠誠心も大きかったでしょうから、その御子の「長屋王の変」は、旅人にとって衝撃となったのです。ですから、「長屋王の賜死」を知った旅人の無念はいかばかりだったでしょう。しかし、本音を吐露することは危険でした。旅人は黙して語りませんから、憶良は文化的な面から近づきました。

大伴旅人に不穏な言動はないか、山上憶良だけではなく小野老も、他の官人も監視していたと思います。

では、長屋王事件の翌年の正月に行われた「梅花の宴」とは何だったのか、言及しなくてもいいくらいはっきりしていますね。カモフラージュです。本心を隠して、『京都のみなさん、大宰府では「長屋王事件」とは関係なく「宴会」を楽しみました。大伴卿も楽しんでいましたよ』という報告を導くための偽装だった、と思います。

梅花の宴には、もちろん憶良も筑前守として参加して歌を詠んでいます。

結果、都人は安心して、旅人を大納言として呼び戻したのです。

憶良と旅人、二人の間に友情があったのか、心よせながら本心を明かさずに別れたのか、だんだん本心から接近するようになったのか、万葉集を読むと想像が膨らみます。山上憶良とは何者か、万葉集巻五が語り続けています。

次は、梅花の宴の歌を紹介しましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます