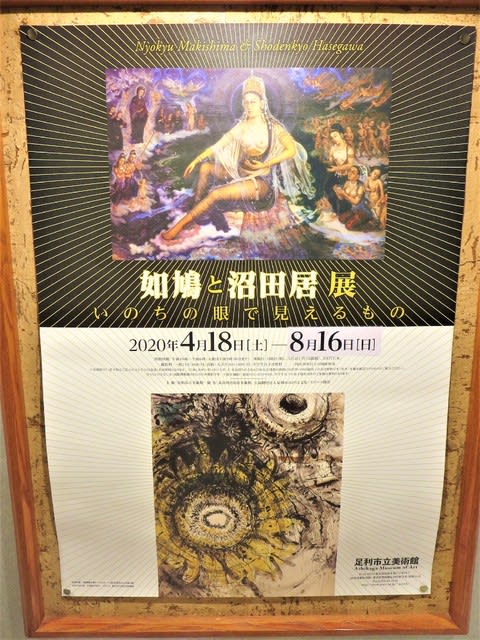

ぼくらわ 足利市美術館で 8月16日まで開催している<如鳩と沼田居展 いのちの眼で見えるもの>を見に行ったのだ

この展覧会わ 本来なら4月から6月までの展示だったけど 新型コロナの影響で 5月から8月に変更になって開催になったから ぼくらわ 見ることが出来たのだ

関係者の皆様ありがとうございますなのだ

ぼくらがなんで この展覧会を見に行ったかというと ツイッターでフォローしている人が見に行って知ったのと 2009年に牧島如鳩展を見ていて また如鳩さんの作品を見たかったので かなり遠かったけど 思い切って行ってきたのだ

ぼくが気になった作品なのだ

牧島如鳩の<魚籃観音像>なのだ

今回のポスターに載っている油彩の作品で 中央にいる魚籃観音様がどの位置で作品を見ても視線を感じて 逆に見られているように思えるのだ・・・

しかも ぼくらを見ている表情が 少し厳しそうなお顔をしているのも印象に残っているのだ・・・

牧島如鳩の<龍ヶ澤大辯財天像>なのだ

油彩の作品で 竜に乗る弁財天様と竜が出す雲に乗った楽器を鳴らすたくさんの童子たちが描かれ 幸せを分け与えているように見えるのだ

長谷川沼田居の<太陽花(連作第17号)>なのだ

水彩で描かれた作品で 画面いっぱいに1つのヒマワリが描かれていて オレンジ?黄色のパワーがすごいのだ 中央の部分の赤 黄色 緑 紫 黒などカラフルな点描もいいし まさに太陽のようだったのだ

あと 如鳩の最初期の作品<天使図>も良かったのだ

11年ぶりに牧島如鳩さんの作品を見れたのも嬉しかったけど ぼくらわ 全く知らなかった長谷川沼田居さんのたくさんの作品を知ることが出来て良かったし この展覧会わ 年間ベスト10候補入りだと思うし すっごくオススメの展覧会だと思うのだ

あと この展覧会の主要の作品が載っている35ページくらいの冊子(図録?)が500円で買えるので それもオススメなのだ

ここから先わ えこうの感想なのだ

足利市美術館 <如鳩と沼田居展 いのちの眼で見えるもの> 8月16日(日)まで

http://www.watv.ne.jp/~ashi-bi/2020NS.html

展示構成

Ⅰ.牧島如鳩と長谷川沼田居の出会い

Ⅱ.沼田居の展開

Ⅲ.如鳩の転機

Ⅳ.沼田居の転機

Ⅴ-1.如鳩の晩年

Ⅴ-2.沼田居の晩年

牧島如鳩と長谷川沼田居は足利出身の画家で、如鳩は、山下りんからイコンを習ったとされ、ハリストス正教会の伝教者でもありイコンを描くが、仏画も手掛け、イコンや仏画の両方が合わさった作品も制作しています。長谷川沼田居は、如鳩の父の父閑雲に南画を、如鳩に西洋画を学んだそうで、1960年頃から視力が減退し、最晩年の10年間全盲となりますが、終生描いていたそうです。

今回はその2人の展覧会で、如鳩の作品は58点、沼田居の作品は75点を展示しており、他にも如鳩の父などの作品も数点展示していました。

気になった作品

N-5.牧島如鳩 医術

油彩の作品で、如鳩の最初の妻、静子を悼んでそうで、中央にキリスト、左端には帝王切開する医師たちが描かれ、右端には妻の静子がレントゲンをとっており、生と死が対照的に描かれていたり、中央の下の方には麻酔薬になる芥子の花が咲いている。

隣には、N-6.<医術下図」>も展示しており、見比べが出来る。

キリストの左側には本を読む女性がいるが、下絵だとお乳をあたえる女性が、右の静子は、立ってレントゲンをとっているが、下絵だと座った状態でレントゲンをとっていた。

N-11.牧島如鳩 誕生釈迦図

如鳩の油彩仏画のなかで、最初期に属するもので、空襲のさなかニコライ堂で描かれ、1946年に一応の完成をみた。その後も筆を入れており、最終的に完成したのは1960年「皇孫誕生」に因んでのことだそうです。釈迦のモデルは、龍澤寺の中川宋淵であるという。

蓮の花から歩もうとしている釈迦を菩薩や天女だけでなく幼児なども祝福している。頭の周りには炎のような光背と体全体にも光の輪で包まれている。

N-13.牧島如鳩 慈母観音像

油彩の作品、慈母観音像が幼子を抱いている胸像で、観音様は東洋的なのに幼子は西洋的な顔立ちで描かれている。幼子の左手に持つ書物は何を意味するのか・・・?

あと、観音様の後ろにある五重の色の光背が美しい。

N-17.牧島如鳩 龍ヶ澤大辯財天像

解説には、こう書かれていました。

『福島県いわき市常磐水野谷町竜ヶ沢にある龍ヶ澤大辯財天社に収められた作品。同地に長らく埋もれていた辯財天を再び祀った際、顕れた霊験を如鳩が聴聞し描いたもの。発端は、辯財天が童子を引き連れ竜ヶ沢に来臨したという、少女が見た夢だった。この図像を中心に、お社から発せられる不思議な光、幽体となってお礼をもらい受ける老女の姿などが描かれている。』

N-18.牧島如鳩 魚籃観音像 下図

掛軸の作品で、こちらは水の上に咲く蓮の花の上に立っており、左手には魚を入れた篭を、右手には蓮の花を持ち、彩色も腰の衣の以外はうっすらしていて、N-19の油彩の<魚籃観音像>より、ほっそりしていて美しかった。

N-19.牧島如鳩 魚籃観音像

解説には、こう書かれていました。

『この作品は、大漁祈願のために描かれ、小名浜漁業協同組合の組合長室の壁に海に向かって掛けられていた。画面向かって左はキリスト教的な図像、向かって右は仏教的な図像によって占められている。天使や天女、聖母や菩薩がともに魚籃観音の降誕を寿いでいる。観音の裳裳は地引網となっており、童子たちが散華と見まごう魚を手にして「網」に運んでいる。この作品は、大漁の了祝となっている。背景は小名浜やいわき七浜が細かく描かれ、聖なるものが顕現した臨場感を強めている。』

N-37.牧島如鳩 大自在千手観音菩薩(※2009年の展覧会で撮ったもの。)

2009年の時にメインとなっていた油彩の作品で、悲しそうでもあり、慈愛に満ちた表情をしている千手観音様。また会えてよかった。

N-40.牧島如鳩 龍ヶ澤大辯財天像

N-17の<龍ヶ澤大辯財天像>から、14年後に描かれた掛軸の作品で、辯財天から「お礼」を受け描いている。

弁財天のまわりには、子供の姿で描かれ如来や明王などが眷属をして描かれており、弁財天は天部なのに、その上位の存在が眷属として描かれていのは他には類例を見ない作品だそうです。

子供のように描かれた如来や明王たちが可愛いし、中央の大人の弁財天は日本的でもあるが、ほんの少しインドの雰囲気もある感じで美しい。あと、眷属として描かれた如来と明王たちは、やはり不満なのか顔がむすっとしていた。

N-42.牧島如鳩 恵(めぐみ)

油彩の作品で、上空?雲の上、胸を露わにした観音様と、お付きの3人、西洋的の顔立ちの3人の子供が描かれ、背景の青がいい。

N-45.牧島如鳩 聖母子像

N-46.牧島如鳩 イコン

ともに油彩で、イコンの方は、ロシア正教のような感じの作品で、聖母子像の方は日本の観音様のような聖母で、イエスは西洋的に描かれ、この2点の見比べは良かった。

N-47.極楽鳥

衝立に描かれた絹本油彩で、体の白の羽や翼の青のグラデーション、ピンクや紫の尾羽が美しく、空を飛ぶ極楽鳥が描かれ、衝立の裏側には、しなやかな枝にとまるフクロウ(ミミズク?)が描かれ、羽がモコモコでかわいい。

N-49.牧島如鳩 三十三観音画稿

鉛筆で描かれている画稿で、アンニュイな表情の瑠璃観音がいい。

N-57.牧島如鳩 涅槃(未完)

木炭のみで描かれた未完の涅槃図、悲しみもあるが厳かな雰囲気がある。

S-12.長谷川沼田居 農家

うっそうと茂る木々の前に茅葺屋根の家が描かれており水彩のような済んだ空気感に包まれている作品でした。

S-13.長谷川沼田居 八つ手

二曲一隻の屏風で、沼田居の姪の家に伝わるもので、よく見ると芙蓉の葉に見えるが、当家には、「八つ手」と伝わっており、本展ではそのタイトルにしたそうです。

黄色系の背景に、黄色の芙蓉の葉(八つ手)がたくさん描かれ、私には手のひらを上にして広げているように思え、まるで救いの手を出しているように見えたし、やわらかい黄色のがいい。

S-19.長谷川沼田居 鑁阿寺仁王像(阿)

S-20.長谷川沼田居 鑁阿寺仁王像(吽)

鉛筆のスケッチで顔のみが描かれ、迫力もあるのだが、お優しそうな仁王様たちだった。今知ったのだが、鑁阿寺(ばなんじ)は足利市美術館の近くにあって、仁王像を見に行けばよかった・・・。

S-29.長谷川沼田居 自画像(連作第3号)

鉛筆で描かれた自画像で、静かな迫力があり、見透かされそうとか、何か怖さも感じる・・・。

S-46.長谷川沼田居 太陽花之図

トリミングされていたが展覧会のポスターに載っている作品で、1960(昭和35)年白内障のため視力が減退する中、掛軸に大輪のひまわりを3輪描く。(1つは少し隠れているが)2つのヒマワリは黄色と墨の力がすごく、作品に自身の画力をぶつけたかのような迫力がある。

下のヒマワリの中央は、赤く不安形で形をなしていないため、肉眼ではなく、「いのちの眼」で見えないものを見る眼で描かれており、と解説に書いてあって、ひまわりが「眼玉」として現れ、自身の代わりの眼を描いたのかと思った。

S-53.長谷川沼田居 かきつばた

二曲一双の屏風、目が見えづらくなった頃の作品で、かきつばたの花の群青と茎や葉は薄墨でグレーっぽい色のかきつばたが抽象的というか、リズムのある配置で描かれ惹かれる作品でした。

今回は、作品の画像を載せてないので、展覧会のチラシの画像を載せます。(クリックすると大きな画像で見れるます。)

牧島如鳩のイコンなどの西洋画や、仏画、そして両方が合わさった作品など見応えがありましたし、長谷川沼田居の眼が見えなくなってからの作品は、胸に迫るものがありますし、あと数日で終わってしまいますし、東京からはかなり遠いですが、オススメの展覧会だと思います。

今回展示していた長谷川沼田居の作品のほとんどが長谷川沼田居美術館所蔵なので、いつか見に行ってみたい。

あと、私がやらかしてしまったのですが、電車の本数が少ないので、美術館を出る前にスマホで時刻表を確認しておかないと、駅で何十分も待つことになるので、ご注意を・・・。

今回も素晴らしい作品を見ることが出来て大満足でした。

ありがとうございます。