原発はコストが安いと嘘をつき、自民党と官僚がグルになって国民を騙し続けてきている。アメリカなどもコスト計算すると採算が取れないので新規の原発はもう存在しない。東京にある城南信用金庫理事長の吉原氏が、金融業の役割として社会的に受け入れられない事業に融資することは問題であると話しています。昔、第一勧業銀行の副頭取であった奈良氏が同じような事を話していたことを思い出しました。小さな事業でも社会のためになるのなら、それを育ているのが銀行の役割だと言っていました。どの業界に限らず、世の中にはまともな人間は必ずおりますね。アベシを担いでいる自民党にも、まともな議員がいれば良いけど、ちょっと無理でしょうかね・・・・・以下、ロイターニュースから転載します。

インタビュー:原発は国家ぐるみの粉飾決算=吉原・城南信金理事長

2014年 04月 18日 18:30 JST

[東京 18日 ロイター] -脱原発路線を強力に主張する異色の地域金融機関トップとして知られる城南信用金庫(本店・品川)の吉原毅理事長が、ロイターのインタビューに応じ、原発コストが安いというのは将来負担を無視した国家ぐるみの粉飾決算に近いとの見解を示した。

また、新エネルギーの開発が新しい経済の活力を生み出すとの持論を展開した。

東京・神奈川を地盤に信金業界2番手の総資産3兆6000億円を持つ同信金は、地銀中位行に匹敵する規模を誇る。そのトップとして、金融業とエネルギーの政策のかかわりあいに関し、どのような本音を持っているのか聞いた。

―金融機関のトップが、政治的発言をするのが極めてまれだ。

「金融は、政治にかかわるべきではなないという意見がある。それは本来、権力にかかわることで金融が求めるべき理想がねじ曲げられ、利用されてしまう懸念が生じるために生まれた考えだ」

「しかし、金融に限らず企業の目標は、より良い国や社会を構築することだ。すべての企業は、理想の実現のためにある。経営者は、金儲けだけ考えればいいというのはおかしいのではないか」

―国論を二分する1つの側に付くことで、顧客からの不評を買わないか。

「消費者のニーズに応えることが企業、つまり消費者主権という考えは間違えていないか。例えば当社は、投機のためのゴルフ会員権購入のための融資はお断りする。そういう資金使途には貸せない。健全性とは何かを考え、顧客にも説明していく。それが金融マンの役割だ」

「福島第1原子力発電所の事故で分かったことは、将来の世代に責任を持てないエネルギーということだ。もはや原発は反社会的存在だ。原発を造る金を貸せと言われたら、お断りする」

―電力債は、金融機関の運用手段としても重要だ。

「東電の株式と社債は、事故後に売却した。金融機関は公共的な存在だ。東電の株式や社債に投資をするわけにはいかない」

―経済界の中には、コストの安い原発を稼働しないと、日本経済が立ち行かないという意見が多い。

「原発のコストの方が低いという人で、いやしくもビジネスマンや経済に携わる者ならば、会計の原則ぐらい勉強していただきたい。コスト計算には、直接原価と間接原価があり、そこで総合原価計算が行われる。原発は、今あるウランを使うだけならば直接原価は低い」

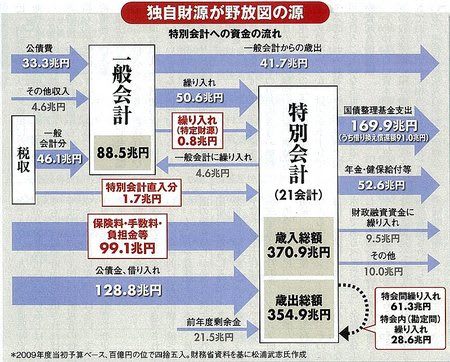

「では、その結果の間接原価はどうなのか。将来の廃炉費用や、使用済み核燃料の保管料や処理費用、工事費や人件費、地代がカウントされているのか。カウントされていない。われわれは今、時価会計で、将来に発生するキャッシュフローをすべて現在価値化し、負債計上している。原発にはそれが入っていない」

「1回事故が発生したら、天文学的なコストがかかる。貸し倒れ引当金の積み立ての考え方を入れれば、とんでもない引き当てを積まなければならない。これは、不採算というのではないか。国家ぐるみの壮大な粉飾決算だ」

――原発の再稼働ができなければ、値上げしなければならない。顧客の中小企業にとっても、それは経営上の困難になるのではないか。

「まず、原発の将来に発生する未計上のコストをちゃんと計上しなければならない。その上で、原発を再稼働させたら、もっと値上げをしなければならない」

「新しい電力産業が勃興してくれば、新産業としてモノづくりの復活にもつながる。例えば、石炭ガス化コンバインド発電やソーラーパネル、さまざまサービスも増える。工事やモノづくりに携わるわれわれの顧客たちにも恩恵がある。原発の再稼働では、新産業は生まれない」

――経常赤字を懸念する指摘もある。

「燃料の輸入によって、貿易収支が悪化し、経常収支が赤字に陥るのは日本経済にとってマイナスだという指摘は、本当に正しいのか。経常収支が赤字でも成長している国はたくさんある。日本は、黒字を溜め込み、結果的に円高になり、デフレから抜け出せなかった。輸出入のインバランスは、為替で調整される」

――大手銀行は、福島第1原発の事故後に、東電に対して巨額融資を行った。どのように評価する。

「第2の住専問題だという気がする。当時も、政府が保証するからとみんなが貸して、最後は損失となった。1980年代のバブル時も金融機関は公共性という考えを放棄し、その後、大きなツケを払わさられることになった。金融機関は、引き返す勇気を持つ必要があると思う」

――大手行は公共性を考えて貸しているのではないか。

「それは、公共性を勘違いしている。東京電力を生かすことが公共性ではない。安全でコストの安い電力サービスを継続的に安定的に保証することが公共性なのではないか。もっと見識を持たなければならない」

(インタビュアー:布施太郎 浦中大我)

(布施太郎 編集:田巻一彦)