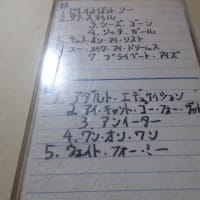

初回

DQX毛皮を着たヴィーナス

前回

『毛皮を着たヴィーナス』大鏡

<画家>

やがて木炭で下図が描けた。頭と肉体の部分には色が塗ってあった。彼女の残忍な顔は大胆な筆致で描かれいた。緑の目には鋭い生命がひらめいていた。

彼女は傲慢な態度で両腕を胸に組んで、その下図の前に立った。画家は死のように青ざめた表情で、おずおずした口調で、

「この絵は、ヴェネチア派の画家たちの絵と同じように、肖像を描くと同時に、物語をも表現しているつもりです」

「それで、なんという題なの?」

「・・・・・」

「どうかしましたの?顔色が悪いけど、からだの具合でも悪いの?」

「どうも、そうらしいです」

と答えてから、画家は消耗しきったような目つきで、貂の毛皮を着たうるわしい彼女の顔をじっとみつめながら、

「この絵の物議をお話ししましょう」

といった。

「どんなお話?」

「ボクの想像では、愛の女神はある人間のためにオリンポスの山から降りてきたのです。しかし近代の世界はいつも寒いので、女神は大きな豪華な毛皮のなかにその崇高なからだをつつみ、その足を愛人の膝のうえに置くのです。」

「この美しい女神は、お気に入りの愛人に接吻するのに飽きてしまうと、愛する奴隷をムチ打つのです。」

「奴隷は女神の足で踏みつけらればつけられるほど、いっそう情熱を高めて、気狂いのようになって、女神を恋い慕います。ですから、ぼくはこの絵を、毛皮を着たヴィーナスと呼ぼうと思います」

「そうね」

と彼女は満足そうにうなずいた。

画家の絵筆の動きは遅かったが、彼の情熱はますます高まっていった。わたしは見ていて、このままでは、彼が自殺してしまうのではないかと気づかいはじめた。彼女は画家をもてあそび、つぎからつぎへと解きがたい謎を提出するので、画家はそれをおもしろがった。

彼女は、モデルとしてポーズを作っている間でも、から傘をまわし、

その上に狼をくるくると丸めて画家にぶつけてたのしんだ。

画家は閉口して、

「ご機嫌のよいのはぼくにも嬉しいことですが、お顔からこの絵に必要な表情が欠けるのをおそれます」

「その絵に必要な表情とおっしゃると?ちょっと待ってね_____」

彼女は微笑しながら起きあがって、とつぜん猛烈な勢いで杵をふるって、足もとのわたしを打ちすえた。

画家はあっけにとられ、茫然として彼女のふるまいを眺めた。彼の表情には驚きと嫌悪と尊敬の色がごっちゃにまじってあらわれた。

彼女の顔は、モチをついてるいるうちに、しだいに強く残忍と軽蔑の色をあらわした。それは、わたしがこれまでに何度か見て恍惚となった顔つきであった。

「あなたの絵に必要なのは、この表情?」

彼女の鋭い叫びに画家はびっくりして、彼女の冷たい眼光から顔をそむけて、うつむいてしまった。

「その表情です。しかし・・・・ぼくには、もう描けません」

と画家は悲しげに口ごもった。

「どうして?」

「ぼくも、その杵で打っていただかないと!」

と画家は狂気のように叫んだ。

「そーお、いいわ、わたし喜んで打ってあげるわよ」

彼女は肩をすくめて笑いながら、言葉をつづけた____

「でも、わたしがあなたに打つとすれば、真剣に打つわよ」

「死ぬまで打ちすえてください!」

「縛ってもいいこと?」

「どうぞ!」

画家はうめき声で答えた。

「オホホホ、おみごとね」

彼女は嬌声を立てて部屋を出て行ったかと思うと、まもなく一本の綱をもってもどってきた。

「ほんとうにご承知ね。この毛皮のヴィーナスは美しい暴君よ。あなたはこの暴君の手の内に身を投げ入れるのよ、いいこと?結果がよいか悪いか、わたし知らないわよ、それでもよくって?」

「縛ってください!」

画家は、早くもなかば失神したように鈍く叫んだ。

彼女は画家の両腕を背後にまわして縛り、さらにからだじゅうに綱をくるくると巻きつけ、

綱の一端を窓の横木にくくりつけた。

準備がととのうと、

彼女はブラウスの袖をまくりあげて、ムチをつかんで、ずいと彼の前に立ちふさがった。

そして微笑を浮かべながら、身構えをして、ムチをびゅーっとうち振って、みじんの容赦もなくびしっと画家の肩口を打った。

次回

「毛皮を着たヴィーナス』絵画