犬塚信乃戌孝は、伯母の夫である大塚蟇六の家に移り住んでから、不承不承ながらも日々を送り、年月を重ねた。しかし、里のほとんどの人々とは親しく言葉を交わすことはなかった。

ただし、百姓の糠助だけは、古い馴染みであり、伯母も信乃のことだからと疑わずにいた。糠助の性格が愚直そのものであったからである。

実はこの老人は、信乃の話し相手になるほどの学はなかった。しかし、愚直ながらも言動に嘘偽りはなく、すべてに誠意をもって答えたので、信乃はその朴訥さを仁に近いものとして愛していた。

信乃は、糠助の家の近くを通る時には、必ず立ち寄り、彼の顔を見て、昔からの交流を続けていた。

糠助の女房は、去年の秋に亡くなっていた。

長い間病に伏せていたが、極めて貧しい暮らしであったため、薬代が続かなかったのである。

この時、信乃は糠助に小判一両を贈り、薬代の足しにと与えた。しかし、蟇六と亀篠はこれを知らなかった。今、信乃に蓄えがあったのは、父の番作が遺したものであった。番作は貧しかったが、亡くなった後に鎧櫃の底に小判十両があった。

「この金の三分の一で父の葬儀に充てなさい。残りは大事にして、自分のため、また友のため、大切なことのために使いなさい」

と書き遺していたのである。

息子の将来までを慮った父親の恩は、無駄にはできない。信乃は涙を拭い、亀篠たちには言わずにいた。

「金の蓄えはあるのか」

と聞かれた時には、金三両を出して、父の棺、墓碑の費用にした。また、父の三十五日忌の前の晩に、再び一両を伯母に渡し、法事と食事の費用に使った。蟇六も亀篠も、これらの金に閉口し、

「他にもあるのか」

と聞いたが、信乃は、

「これしかありません」

とだけ答えた。彼らは、もっとあるはずだと思いながらも、それ以上は問おうとはしなかった。

こうしてこの七八年、伯母夫婦と同居をしたが、番作が持っていた田畑は名前のみで、信乃のためにはならなかった。

信乃には古びた衣服だけを着せたが、特に不自由なことはなかった。贅沢を望んでいたわけではなかったので、親の遺産を無駄に減らすことはなかった。

しかし、糠助の犬、与四郎の一件で、信乃は糠助と共に悲しみを分かち合った日々を過ごした。その糠助の苦しみを救わなければ、信乃は彼の愚直さに背くことになる。

信乃はそう考え、密かに金を贈ったのだが、糠助夫婦は感涙し、ひたすらに信乃を伏し拝み、その信義の厚さを称賛した。そして薬を買い求め服用したが、運命だったのか、妻は亡くなってしまった。

今度は今年の七月頃から、糠助もまた流行り病に罹り、床に臥せるようになり、枕も上げられなくなった。伝染を恐れて、人々は訪れなくなった。

しかし、信乃は密かに糠助の家に行き、薬を煎じ、食事を与えた。また、自分が忙しい時には、額蔵に頼んで、伯母夫婦に内緒で看病してもらうこともあった。

今、その病が重く危篤であると亀篠が知らせてきたので、信乃は慌てて駆けつけた。糠助の高熱はようやく落ち着き、取り乱すことはなかったが、日に日に衰弱していった。

枕元に座って、

「気分はいかがですか、糠助おじさん。信乃が来ましたよ」

と言うと、横になっていた糠助は、じっと信乃を見ていたが、起き上がろうとしても、それはできなかった。ひどく苦しそうに咳をして、

「犬塚殿、よく来てくださった。日頃からずっと憐れみをかけていただき、お返しもできずに、どうやらお別れの時が来たようです。私は六十一歳、女房には先立たれました。蓄えもなく、身寄りもいないので、もはや心残りはありませんが、実は心配が一つだけ」

と言った途端、喉を詰まらせ、息が止まりそうになってしまった。信乃は手早く薬湯を温め、糠助の喉を潤してやった。

「気がかりなことは、他人には言えないのですが、私の実の子のことです。私は元は安房の国、洲崎の近くの土民です。田畑の耕作と魚の漁猟で、どうにかこうにか世を渡ってきました。一四五九年、長禄三年十月下旬、先の妻に男の子が生まれ、玄吉と名付けました。たいそう健やかに育っているように見えましたが、赤子の母は産後の肥立ちが悪く、乳に困ることもあり、赤子は痩せてしまいました。母の看病、子供の介抱で、耕作と漁をやめて既に二年になり、ほとんどのものを売り払ってしまいました。あげくの果てに女房は亡くなってしまったのです」

糠助は苦い思い出のせいか、悲しそうな顔になった。

「後に残ったのは借金と、当時わずか二歳の幼児。私一人では育てられない。誰か養ってくれないかと願ったのですが、乳を他人からもらってどうにか育つ赤ん坊とはいえ、痩せ細り、餓鬼のようでした。養育費を用意しなければ、もらってくれる人がいないので、手立てのない私は、つい出来心を起こしてしまったのです」

信乃は糠助の話をじっと聞いている。

「洲崎の浦は霊地で、役行者の岩室があり、殺生禁断の地でした。そのため、魚がたくさん集まり、網のない生け簀のようでした。密かに網を下ろせば、簡単に大金を得ることができると思ったのです。理由を偽って子供をしばらくの間隣家に預け、闇夜に紛れて禁断の場所へ何度も船を漕ぎ入れました。しかし、人に知られ、たちまちのうちに捕らえられ、国守の取り調べ場所へ連れて行かれてしまいました。逃れる手段もなく、水死刑に定められたのです」

信乃は息を呑んだ。

「しばらく獄舎に繋がれていたのですが、折よくその秋は、国守里見殿の奥方五十子様、そして愛娘の伏姫様の三回忌に当たり、にわかに大赦が行われました。私も死罪を免れ、追放の処分となったのです。そして追放される日、国守のご慈悲により、村長に預けられていた子供の玄吉を返していただきました。これはことわざに言う有難迷惑」

糠助は笑おうとしたようだったが、笑顔にはならなかった。

「やむを得ず幼児を背負い、抱いて、安房を追われ、上総を過ぎて、下総の行徳まで来たところで、また苦しみました。慣れない乞食の道中、親も子も飢え疲れ、もうどうしようもなくなったのです。役行者の大切にしていた魚を密漁したため、神罰からは逃れられないと思ったのです。道に倒れて死に恥を晒すよりも、親子もろとも身を投げた方が良いと決め、名も知らぬ橋の欄干に足を掛け、飛び込もうとしたその時」

信乃は思わず身を乗り出した。

「橋を渡ろうとしていた武家の使いと思われる方が、私を急いで引き止めたのです。そして私を座らせ、ことの顛末を聞いてきましたので、懺悔のために恥を忍んで、一部始終をお話ししました。その方は私の話を聞いて、深く憐れんでくださいました」

武士はこう言ったと言う。

お前は元から悪人ではない。

私は鎌倉殿、足利成氏卿の家中で小禄の身だが、少しばかり慈善をしたいと思っていた。

実は私は今、四十路過ぎの年だが、子供は持ったことはあっても育てたことがない。皆、亡くなってしまった。

そのようなことがあり、夫婦は心を一つにして、神仏に祈念していた。私たちにできることは、人々の苦難を救うことだと心に誓ったのだ。

そこに、お前は独り子を育てられず、親子で死のうとしていた。人間の世はままならぬもの、であれば、その子を私たちに託してはもらえないか。

何とかして養ってみせよう。

「そのような心強いお言葉を、その武士は仰いました。その時のありがたさ、私の舌はまるで息絶えてしまったかのように動かなかったのですが、言葉を尽くさずともお察しください。地獄で仏にでも出会ったか、神にでも出会ったか、そのように思ったのです。お分かりいただけるでしょう。武士の言われるままに承諾し、ただただ感涙を拭いました。武士は重ねて、こう言いました」

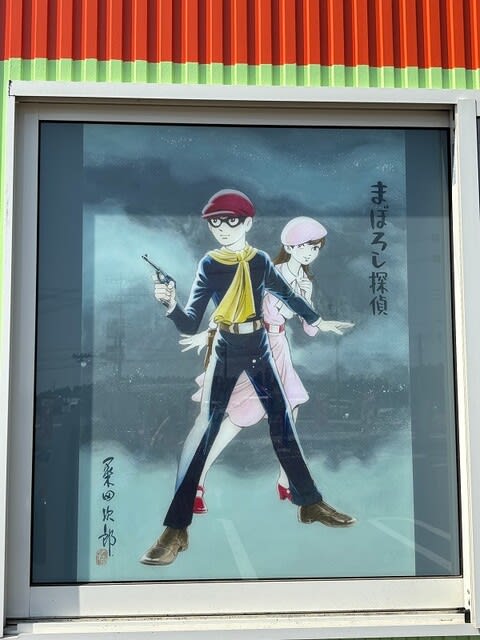

【糠助の懺悔物語、困窮する旅人が幼児を抱いて、身を投げようとする】

困窮した糠助さん、思い余って遂に……そこへ救いの主が

私は殿のお使いで安房の里見へ向かい、帰る途中だが、私用で幼児を連れて行くことはできない。

この渡し場には定宿があるので、宿の主に頼んでしばらくその子を預かってもらい、鎌倉へ戻って妻に説明しておく。すぐに迎えに戻って来よう。

どうやらその子はやつれている様だが、武蔵の神奈川には小児用に良く効く薬がある。それを服用すれば治るに違いない。

すでにこうして親子となったからには、私はその子をきちんと育むつもりだ。今日からは安心して、目指す場所があるならそこへ行くが良い。

「そう私を諭し、旅費にと懐から方金二つを取り出すとともに、昼食にと腰につけていた弁当をくださいました。断ることもできずいただき、重ね重ねの恩義に礼を申し上げました。玄吉をなだめてお渡しすると、すぐに抱き上げられました」

糠助は力なく話し続けた。

「武士が玄吉を連れて元来た道を戻られるのを、私はお見送りしたのです。不思議なことに、喜ばしくもあり悲しくもあり、これが親子の一生涯の別れなのに、養ってくださる武士の方の名前をお聞きせず、私も名乗りませんでした。ここで初めて恩愛の重荷を下ろした気がしたのです。名残りは尽きませんが」

葛飾の行徳浜から船に乗って江戸の港へ行き、少しだけ顔見知りの人がいたので、その人を頼って大塚に流れ着いたのですと、糠助は語った。

「農家に雇われて奉公しているうちに、その冬、信乃殿がお生まれになりました。次の年、この家に先に住んでいた籾七という者が亡くなり、後家が入り婿を求めていると、ある人の仲介によって、その跡を継ぐことになりました。しかし貧しく、年中年貢の未納を責められ、水飲み百姓どころか水も飲めない痩せ百姓。人に馬鹿者、痴れ者と貶められても、腹は立ちません」

故郷の安房で私が起こした災いは、貧しさゆえの咎。

せめて贅沢を貪ることはせず、ただ正直を旨として、毎朝手を合わせ、役行者小角様へ罪障をお詫びすること十八年。

月ごとの命日には魚も食べずに精進を重ねてきました。それは誰のためかと言えば、我が子玄吉が無事に成長してほしいからなのです。

せめて人並みに育ってほしいと願ってはいましたが、去年亡くなった妻にも言わなかった我が子の身の上について、今、自分の死に際にあたな様にお話ししたのは、犬塚殿、あなた様の尋常ならざる信義を以前から知っているからなのです。

糠助は長く過去を語ったためか、疲れたように一旦口を閉じたが、再び開いた。

「そうは申しましても、風を追い、影を捕まえるようなことよりも儚い我が子の消息を知ることもできませんが、鎌倉の前の公方様である足利持氏殿は、番作殿の主筋ではございませんか」

苦しい息を整えて、糠助はまた話し出す。

「されば、足利成氏殿は、両関東管領、山内顕定殿、扇谷定正殿と不和になり、鎌倉にお住まいになることができずに、古河の城にお移りになったとか。そこも追われ、近頃は千葉の城においでになると、世間の噂で聞きました。きっと我が子玄吉も義父も、お役目に従って下総の千葉にいるはずです。あなた様が」

糠助の伸ばした手を、信乃は握ってやった。

「もし、あなた様が古河殿、足利成氏殿の元へ参られることがあり、何かの機会に玄吉の行方をお知りになることがあれば、今私がお話したことを密かにお伝えいただけませんでしょうか。本当の親がいることを知らないのであれば仕方ありません。もし、わずかに知っているのであれば、私のことを少しは気にかけてくれるでしょう。万が一にも今巡り合ったとしても、親子は互いに面影を知らず、名乗り合うこともできません」

握る手にわずかだが力がこもった。

「玄吉は生まれながらにして、右の頬に痣があるのです。形は牡丹の花に似ています。また、お祝いのために私が釣り上げた鯛を捌いた時に、腹から出てきた珠が」

珠と聞いて、信乃は心を躍らせた。

「その珠には文字のようなものが見えました。取り上げて字を読める産婆に読ませたところ、これはまことと読むことができる信の字に似ていると言うのです。よって、玄吉のへその緒と一緒にお守り袋に納め、1459年長禄三年十月二十日誕生す、安房の住民、糠助が一子、玄吉の産毛、へその緒、並びに思いがけず入手した秘蔵の珠、と母親が自らひらがなで書き記したのです。金釘流の字ですが、曲がりなりにも読むことができます」

糠助はわずかに微笑んだ。

「玄吉が物心つくまでに失っていなければ、今もなお持っていることでしょう。それが証拠です、間違いありません。仕方がないことと、笑われるかもしれません。今朝は舌がこわばって、こんなに物を言えるとは思わなかったのですが、今、あなた様のお顔を見て、気持ちが清々しくなりました。蝋燭の灯が消える時の光が増すのに似ているかもしれません」

信乃は無言で首を振った。

「あなた様はこれから末永く、未来ある若者としてご活躍なさるのですよ」

そう言い、ついに糠助は落涙した。

古の賢者の言葉に、「鳥、死なんとするや、その鳴くや哀し。人、死なんとするや、その言や善し」と言う。

糠助の今際の言葉も、いつもの彼とは違い、とても立派に聞こえた。

信乃は糠助の子、玄吉の痣のこと、珠のこと、自分の身と思い合わせ、激しく感動し、

「ああ、糠助おじさん、分かりました。今日初めてあなたの素性を知りました。今まで糠助おじさんのことを誤解していました。日頃の信心と精進、誰でも真似できるものではありません。しかもご子息の身の上、実は私と符合するところがあります。宿世の契りと思いますので、まだ見ぬ兄のつもりでおります。折さえ合えば、下総に赴き、訪ねてみます。義理の父親の姓名を知らないと言っても、証明するものが明らかですので、きっと巡り合うことができるでしょう」

今度は信乃が糠助の手を握る番だった。

「安心して薬をお飲みください。夜にも来て看病をしたいのですが、伯母夫婦の所に身を寄せているので、思った通りにできないことが多いのです。しかし、一度お受けしてお誓いした言葉は、容易に変えることはいたしません。どうかご安心ください」

そう返答し、更にいたわり慰めると、糠助は手のひらを合わせて拝んだ。

愛しくも哀しい思いが胸を駆け抜け、信乃は糠助にかける言葉を失った。

こうして黄昏時になると、信乃は行灯に火を灯し、再び薬を飲むことを勧めた。

別れを告げて家に帰り、その晩は額蔵にだけ糠助の遺言を話し、玄吉の痣のこと、珠のことなどに話が及ぶと、

「それは間違いなく私たちの仲間の人でしょう。疑いの余地はありません。この身が自由なら、今すぐ下総へ行ってお会いしたいものです」

と額蔵は驚き、小声で興奮を抑えながらも、その晩は別れた。信乃は翌日起きると、再び糠助を見舞いに行こうとした。

そこへ近隣の者が訪れ、糠助が今朝亡くなった旨を告げてきた。

信乃は殊更に糠助を悼み、蟇六を説いて、永楽銭七百文でその夜寺へ棺を送った。また、糠助の家を売る際に先の七百文を返させ、残った金額とわずかながらも田畑を寺に寄進した。

糠助夫婦代々の菩提を弔うためである。

これは村長である蟇六が図って、糠助の隣人たちに指示したが、実は信乃が蟇六を説得して行ったということを、誰とはなく皆知っていた。

「信乃が村長であれば皆に良くしてくれる。我々を育ててくれる父母のような村長になるはずだ。早く変われば良いのに」

と言わない者はいなかった。

ここにまた、関東管領家の浪人で、網乾左母二郎(あぼしさもじろう)という若い侍がいた。

最近まで扇谷修理大夫定正に仕え、付き従っていた。頭の回転が速く、口先の弁も立つ者だったので、一度は主人に重用されたが、他人を貶めることが多かった。そのため、同僚から訴えられ、その罪が明白になったので、やがて扇谷上杉の家を追放されてしまったのだ。

左母二郎の父母は既に世を去っており、妻子もいなかった。遠縁の者を頼り、大塚の里に流れ着いた。糠助の旧宅を手に入れ、住むことにした。

この網乾左母二郎は今年二十五歳、色白で眉目秀麗であり、里では稀な美男である。

また、書も巧みで、大師、すなわち三筆の空海流と思われ、走り書きも上手であった。更に遊芸も、今様の狂歌、小鼓、一節切(尺八)も含めて上手である。

犬塚番作亡き後、里には手習いの師匠がいなかったので、左母二郎は毎日、習いたい者を集めて教えることを生活の糧とし、また女子には歌と舞、今様を教えた。浮ついた芸事を好む者は、都にも田舎にもいるもので、書にまして遊芸の弟子が日々集まりつつあった。

華やかに舞いを教え、披露するうちに、あちらの少女、そちらの未亡人と浮名を流すこともあったが、亀篠は若い時から遊芸を好んでいたので、左母二郎のこととなると、すぐに夫に取りなしてしまうのだ。

網乾左母二郎のことを怒る者がいても、蟇六は聞かないふりをして、彼を叱ることはなかった。

その年の終わり、大石兵衛尉の陣代、簸上蛇大夫という者が亡くなった。

更に翌年五月頃、蛇大夫の長男、簸上宮六が亡父の職を継いで新陣代となり、その配下の軍木五倍二、卒川菴八たちと共に、数多くの部下を連れて各地を巡検し始めた。

そしてその夜は大塚村に来て、村長の蟇六の家を宿とした。

蟇六はかねてから陣代を迎える準備のために媚びへつらい、賄賂まで送っていた。酒もかなりの量を勧めた。

折しも庚申のころだったので、亀篠は夫に勧め、網乾左母二郎を招き寄せた。庚申講、すなわち庚申の日に神仏を祀って徹夜をする集いにかこつけて、歌曲の遊びを催したのである。

娘自慢の癖で、亀篠は浜路にことさら派手で艶やかな薄絹を着せ、強引にその酒席に侍らせ、酌をさせ、筑紫琴を奏でさせた。

左母二郎には得意の艶歌を歌わせ、更に興を添えた。

浜路はこのような酒席に出て、見も知らぬ人々に馴れ馴れしく話しかけられ、あげくの果てに網乾左母二郎と連なって、自分の拙い琴の調べを今宵の賓客たちに聞かせることが恥ずかしかった。まして、大切な信乃に聞かせることはできないのだが、育ての親に歯向かうことなどできなかった。

困ってどうにか一曲を奏でると、陣代簸上宮六たちは酒で赤くなった顔を蕩けさせ、蝋燭の灯りと大差ないほど目が虚ろになりながらも、一向に気にせず飲み続けていた。目を細めて浜路を見つめ、太い声でその演奏を褒め称えた。

扇を短く持って節を囃し立て、鼻の下を長くし、涎が垂れていることにも気づかない始末だ。良くも悪くも我を忘れ、がやがやと笑い楽しんで、

「今宵のもてなしは、美酒もその美味さを味わえていないし、膳もまだよく味わえていない。ただ、ご令嬢の一曲のみ、奥深い玄妙の調べだ。名僧と謳われた玄宝僧都も、この曲を聞けば堕落してしまうだろう」

もう大騒ぎだった。

「音も見事、見事。きっと弁財天も合奏すれば、琴の撥を投げてしまうのではないか。ありがたいほどの音色だ。風流であることよ、今の音楽は」

と、だみ声を合わせて歌う始末である。

浜路は恥ずかしく、また腹立たしくなり、その場にいるのが我慢できなくなった。大騒ぎに紛れて、消えるように退出していった。

網乾左母二郎は関東管領家の浪人ではあったが、簸上宮六たちは鎌倉に在番したことがないので、互いに顔を知ることはなかった。

網乾は浅はかな性格をしていたので、このような遊興の酒席を何度も経験していた。馬鹿げた騒ぎ役に徹し、虚弁を弄し、媚びを売り、酒杯を勧めるのが上手かった。また時々、優れた句を詠んでみたり、洒落を言ったりして笑いを誘った。更には簸上宮六たちを殿様と呼び、旦那様と唱えてみたり、蟇六を大金持ちの旦那様と言ってみたり、亀篠を奥方様とした。給仕の召使いにもお姉様、男の召使いには先生と言うのだ。

呼称が乱れて節操がないのは、軽薄な人間であることを示している。このような席では、音楽や女色を好まない真面目な者は、愚かであると見なされるようだ。

殷の紂王が、賢者の名声のある叔父の比干を馬鹿にし、また南海の帝の儵(しゅく)と北海の帝の忽(こつ)が中央の帝の渾沌を不具者だと考えたのと同様である。

信乃はこの夜、一人部屋に引き籠り、灯りの下で兵書などを紐解いていた。

酒席に加わらなかったことを蟇六は咎めもせず、元々思うところもあり、陣代簸上宮六に信乃のことを何も言わなかった。

こうして鶏が暁の訪れを告げて鳴く頃になると、蟇六は酒杯を抑え、簸上宮六たちに、片田舎につき、至らぬ点が多々あったかと存じますが、お許しくださいと敬意を表し、感謝を述べ、更に朝食を勧めた。

さすがに酒が醒めていないので、陣代たちはあまり食べることができなかったが、なおも領内を巡検しようと、三人同時に出発することになった。蟇六は陣代の従者に混じり、急ぎ村の外れまで見送って行った。

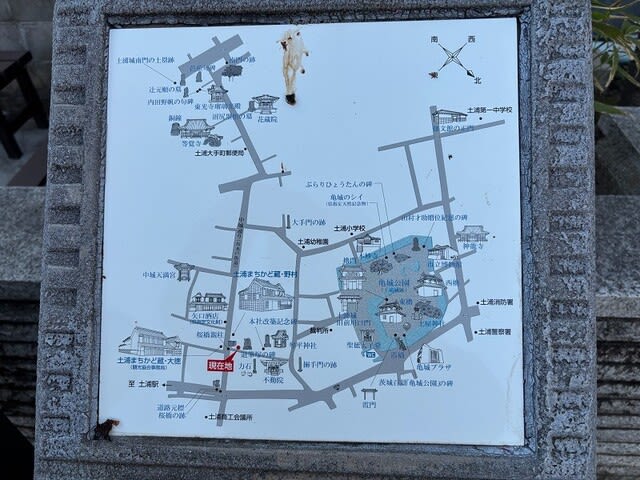

【艶曲を催して蟇六、権勢のある陣代を歓待する】

地方巡検という名の接待要望。昔も今も、かしら

もうちょっと浜路ちゃんを可愛く描いてあげて下さいな

これより先、亀篠は日の出を拝する日待ちの行事、月の出を拝する月待ちの行事の度に、網乾左母二郎を招いていた。

艶曲を歌ううちに、いつしか左母二郎は浜路に思いを焦がすようになっていた。人目を忍んで隠れては美辞麗句を述べ、みだらな顔色を見せては手紙を渡すこともあった。筆にものを言わせて口説こうというのだ。

どのようなことが書いてあったのか、浜路は手紙に触れようともしなかった。ひどく屈辱を受けた気がして、後には網乾が来る度に、避けて顔を合わせることを避けるようになった。これは彼女の性格であり、教えられたものではない。

この少女の性格は育ての親に似ず、その行いもすべてにおいて貞淑を旨としていた。以前から親の許しがあった信乃に対しても、婚姻そのものがまだなので、さほど親しく話しかけたりもしていなかった。

まして、網乾のような浮名を流す風流な男に噂でもされれば、女性としてあまりの恥辱であると深く感じ、このような男を家に引き入れる母親を不快に思った。

したがって、簸上宮六たちが泊まった晩も、両親が無理矢理浜路に給仕をさせ、網乾左母二郎と一緒に琴や小唄で酒宴の興を盛り上げるようにさせたことが悔しかったのだ。人の忠告も聞かない親の勧めを断り切れず、この上ない恥辱と思いながらも、やっと一曲を奏でたのだった。

浜路はこのように思ってはいたが、母である亀篠の考えは異なっていた。

日頃から思うに、この網乾左母二郎は鎌倉武士の浪人と言うが、非常に美男子だ。

彼の言うことによれば、鎌倉にいた時は禄五百貫を知行され、しかも近習の首座にいて殿様の寵愛を大いに受けたと言う。

立身出世が第一であるということから、同僚たちに嫉妬され、徒党を組んで相当な讒言を受けてしまった。殿様から暇を賜ったわけだが、これはそもそも殿の本意ではない。

近々呼び戻されるという殿様のご内意もあるそうだ。この里での仮住まいは、ほんの少しの間らしい。網乾左母二郎は、今はみすぼらしくとも、言っていることが正しければ、遠からずして帰参するだろう。

関東管領家の切れ者を娘の婿にしようと思ったが、主家に帰参してからは遅い。今から情を通じておけば、後に利益となることがあるだろう。

親の心を子供は知らない。強情な浜路は、ひたすらに信乃を夫にと願い、婚姻を待ちわびている。前にちらりと二人を見たことがある。

娘を可愛げのない甥に一言でも分け与えるなど、田畑の蛭に食いつかれたかのように、引き離すと血を血で洗うような痛みを伴うことになる。

もし網乾が浜路に心があるとするならば、それは後々の害にはならないだろう。浜路が信乃に心を寄せていると、今後は困ったことになるのだ。

また、利益を考えずに見た場合、左母二郎は確かに美男子である。書も巧みで、遊芸の道さえ明るい。音曲も上手い。達人と思ってよく、信乃とは比較にならない。

いい年をした私でも、夫がいなくては思案もまとまらない。

したがって、浜路に信乃を諦めさせる囮には、網乾より優れた者はいない。

亀篠の考えは、世間の嘲りと里人の憤りを顧みていなかった。

折に触れ、機会がある度にしばしば網乾を招くと、当人は懲りずにやって来た。そして、まずは親に取り入ってから、どうにかして浜路を手に入れようという淫らな心が丸出しだった。

重大な用事のある日にも亀篠に招かれれば必ず行き、路上で蟇六に会った時には雨が降っていても下駄を脱ぎ、主人でもないのに腰を低くして挨拶を行った。

村長夫婦は、ただその媚びへつらいを喜び、網乾を裏表のない者だと思っていた。

(続く……かも)