自粛の中、テレビ・ドラマ・ビデオ等を観る機会が増えたがサラリ-マン生活も定年を終えた今、皆さんも同じと思うが利害関係も希薄になり、フレツキシブルに生活できるようになった。長い社会生活(笑)から、好きなテレビ局・番組、好きなジヤンルの書籍、好きな趣味を楽しんでいるが最近、デ-タ-指数が気になるようになり、発進事業個所に関心を持つ。現在、国政調査(公正・効率行政基礎統計で法で定められている)の真っ最中だが、我々が身近に聞く内閣支持率、テレビ視聴率、経済活動率、新型コロナ感染率、マ-ケテイングリサ-チ等など)の指数発信箇所の信頼性が求められる。旧藩時代はデジタル手法であるので、史実を追求される関係者は文字・物件を探りながらの手作業での歴史学者の先生、行政担当職員(学芸員)の方の苦労は大変(それが仕事と言えばそれまでだが~)で時間が掛かる。正確性は·······、日本史が変わる事は多方面からのの古文書、物件等の発見によりしばしばある。〖現代はデジタル思考 & AI & IEの事務処理ワ-クシステムだが、デジタル思考・処理が基本であることには間違いないと私は、思っている。〗

パ-ト社員とは言いながら自粛指導はあり、家族からも促されており趣味を兼てまた、瀬戸内海の小島である「似島」へ渡った。

<似島の概略>

似島は1895年(明治25年)、後藤新平氏(水沢伊達家藩士 仙台藩伊達家の家臣の家臣の位置付けで、本来は医師だが明治以降、外務大臣・鉄道院総裁・満鉄総裁、東京市長等を勤めた官僚・政治家である。)による「似島第一検疫所」の設計者で、この検疫所は後の被爆後の被爆患者救護施設として担う事になる。検疫所の歴史は、日清戦争(明治27年)の頃、外地から帰還した兵士の「消毒」「検疫所」として全国に「下関」「淡路島」「似島」三箇所の一つで、似島検疫所は明治28年(1895年)に完成した。さらに日露戦争(1904年)、兵士が増加したことから似島第二検疫所が設置された。先の大戦の被害者で、似島に移動され亡くなられた被爆者の方々の「慰霊碑」が建てられている。散策して見ると「バウムク-ヘンの発祥地」の案内板が目に入った。その歴史は遡る事、第一次世界大戦後、ドイツ人の捕虜が日本で初めて、このお菓子を作り広島県産業奨励館(現 原爆ド-ム)にも展示されたとのエピソ-ドもある。

<余談>戦中、宇品には陸軍輸送部隊(通称 暁部隊)である兵員・物資等の輸送部隊が設置、軍陣衛生の陸軍検疫所似島支所衛生課、船舶防疫部もあり、防疫活動を行っていた。今回の散策で知ったが、防疫活動の中核を成す学問は「細菌学」「衛星学」で似島に船舶衛生隊が設置され、軍隊の医師である軍医・軍医下士官(殆ど幹部の将校)、隊付け衛生兵【私が小さい頃、元軍衛生兵出身で戦後、資格?を取られ薬局を開業された人がおられた】が防疫として働いておられた。【今回の新型コロナの感染を想像させられる。】

マスク掛けで一人、広島市営桟橋から似島学園前桟橋に小型船舶で向かった。お客様は私を含め二人で、ノンビリと内海景色を眺めながら乗っていると、やがて到着する。

通称、マツダ道路を遠くに眺め、天気は真夏を思わせる快晴である。

プリンスホテルを横目に船は、進む~~

学園前桟橋

船長さんにお願いしてパチリ一枚。

旧陸軍弾薬庫跡

歩いていると似島臨海公園

バウムク-ヘン発祥の案内版

臨海少年の家

慰霊碑

案内・説明

似島港前付近

似島港

結局、七キロの徒歩散策だった。宇品に着き早速、うどん屋に入り食した。

〖食事処〗

B級~C級グルメ好きな私は、市内を散策中に美味しいお店を発見することがある。先日、昼食を取る為に入った中華料理専門店は、安価で美味しかった。加えてオ-ナ-女性も美人で、思い切ってお願いし写真を撮らせて頂いた。有難う御座いました。~~美味しかったです。

<中区大手町>

~佐伯区五日市町~

お好み焼きチエ-ン店(美味しさも去ることながらスタッフ対応が良く、気分良く食事が出来る)

まだまだ、基本的に自粛生活を維持し健康の為、閑散地区の散策は継続し夜食事は地区・御店・友等の状況を見ながら~~~·············。

パ-ト社員とは言いながら自粛指導はあり、家族からも促されており趣味を兼てまた、瀬戸内海の小島である「似島」へ渡った。

<似島の概略>

似島は1895年(明治25年)、後藤新平氏(水沢伊達家藩士 仙台藩伊達家の家臣の家臣の位置付けで、本来は医師だが明治以降、外務大臣・鉄道院総裁・満鉄総裁、東京市長等を勤めた官僚・政治家である。)による「似島第一検疫所」の設計者で、この検疫所は後の被爆後の被爆患者救護施設として担う事になる。検疫所の歴史は、日清戦争(明治27年)の頃、外地から帰還した兵士の「消毒」「検疫所」として全国に「下関」「淡路島」「似島」三箇所の一つで、似島検疫所は明治28年(1895年)に完成した。さらに日露戦争(1904年)、兵士が増加したことから似島第二検疫所が設置された。先の大戦の被害者で、似島に移動され亡くなられた被爆者の方々の「慰霊碑」が建てられている。散策して見ると「バウムク-ヘンの発祥地」の案内板が目に入った。その歴史は遡る事、第一次世界大戦後、ドイツ人の捕虜が日本で初めて、このお菓子を作り広島県産業奨励館(現 原爆ド-ム)にも展示されたとのエピソ-ドもある。

<余談>戦中、宇品には陸軍輸送部隊(通称 暁部隊)である兵員・物資等の輸送部隊が設置、軍陣衛生の陸軍検疫所似島支所衛生課、船舶防疫部もあり、防疫活動を行っていた。今回の散策で知ったが、防疫活動の中核を成す学問は「細菌学」「衛星学」で似島に船舶衛生隊が設置され、軍隊の医師である軍医・軍医下士官(殆ど幹部の将校)、隊付け衛生兵【私が小さい頃、元軍衛生兵出身で戦後、資格?を取られ薬局を開業された人がおられた】が防疫として働いておられた。【今回の新型コロナの感染を想像させられる。】

マスク掛けで一人、広島市営桟橋から似島学園前桟橋に小型船舶で向かった。お客様は私を含め二人で、ノンビリと内海景色を眺めながら乗っていると、やがて到着する。

通称、マツダ道路を遠くに眺め、天気は真夏を思わせる快晴である。

プリンスホテルを横目に船は、進む~~

学園前桟橋

船長さんにお願いしてパチリ一枚。

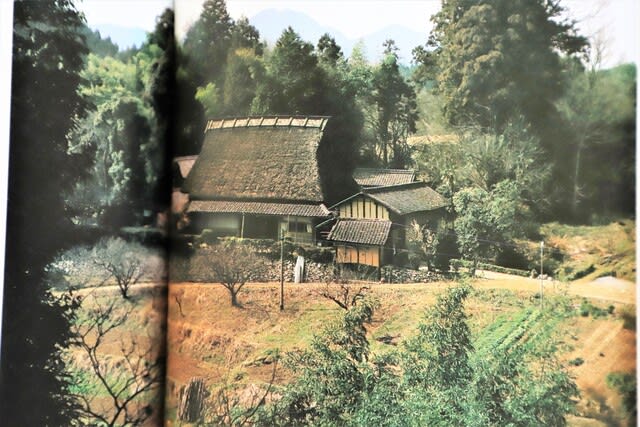

旧陸軍弾薬庫跡

歩いていると似島臨海公園

バウムク-ヘン発祥の案内版

臨海少年の家

慰霊碑

案内・説明

似島港前付近

似島港

結局、七キロの徒歩散策だった。宇品に着き早速、うどん屋に入り食した。

〖食事処〗

B級~C級グルメ好きな私は、市内を散策中に美味しいお店を発見することがある。先日、昼食を取る為に入った中華料理専門店は、安価で美味しかった。加えてオ-ナ-女性も美人で、思い切ってお願いし写真を撮らせて頂いた。有難う御座いました。~~美味しかったです。

<中区大手町>

~佐伯区五日市町~

お好み焼きチエ-ン店(美味しさも去ることながらスタッフ対応が良く、気分良く食事が出来る)

まだまだ、基本的に自粛生活を維持し健康の為、閑散地区の散策は継続し夜食事は地区・御店・友等の状況を見ながら~~~·············。