昭和40年代の高度経済成長期、私は子どもだったが、ご近所づきあいは機能していた。

お醤油などの貸し借りや、多めに作ったおかずのお裾分け、お向かいの奥様が入院したときは、母が毎日おかずを作ってお向かいに持って行った。

反対に、母が寝込んだときはお向かいの奥様が、夕飯のおかずを持ってきてくれたりした。

父の給料は少しずつでも年ごとに上がってゆき、年に2回のボーナスが出て、12月になれば組み立て式のクリスマスツリーを飾ってケーキを食べた。

そんな普通の暮らし。たいした贅沢もしないが生活の楽しみもあって、当たり前だと思っていた暮らし。

今はもう時代が変わって、昔のように道ばたでしゃべっているおばさんたちの姿も見えなくなった。

子どもたちはそれぞれ大人になって家を出てゆき独立。親たちは高齢化し、互いに助け合うということは難しくなってきた。

子どもたちも何かあれば駆けつけるにしても、距離があれば、「すぐに」というわけにもゆかない。

すでに実家の周囲は、昔なじみのおじさんおばさんたちが何人も亡くなり、一人暮らしの老人世帯も増えた。主のいなくなった家は売りに出されたり、分割されて新築の建売住宅に変わってきている。

そして、その家を購入した家庭は20年30年とローンを組んでいるが、今の仕事をずっと続けられるのか不安に駆られている。

夫婦共稼ぎで、子育てと仕事に忙しく、先々の教育費の心配もある、毎日が自分たちのことでいっぱいいっぱいだ。

小泉竹中の郵政改革に始まった規制緩和で、競争が激化し、コスト削減で人件費が削られ、非正規雇用が増え、家庭力が下がり、10代の早婚と離婚、一人親世帯が増え、誰にも頼れずさらに厳しい暮らしをしている人も多くなっている。

2015年、日本の子どもの6人に一人が貧困だということも知った。先進国の中では最悪の水準なのだという。

→https://asagaku.com/chugaku/newswatcher/4903.html

今年の8月の自殺者数が1849人(速報値)となり、前年同月比で246人増加したことが、厚生労働省と警察庁の集計で明らかになった。

→https://mainichi.jp/articles/20200911/k00/00m/040/196000c

昭和の時代とは、今は全く違う。

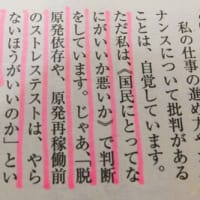

自助、共助、絆と言うが、それらは個人同士で己の気持ちを鼓舞するために使う言葉であって、政治がそれを押しつけたら倒れてしまう人もいる。

それぞれがゆとりがなくなったら、助け合うことは難しく、今はコロナという危機の中で、孤立し、どんどん内向きな気持ちになってしまうことは否めない。

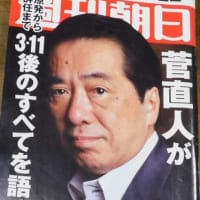

枝野さんの話は、こんな時だからこそ、よけいに身にしみる。

株価がいくら上がっても、庶民には何の実感もないばかりか、何か変だ、ごまかされている、という疑問ばかりだ。

枝野さんの言葉が一人でも多くの人に伝わりますように。

菅新総理が「自助 共助 公助」とおっしゃるのに対し、私はこの間、誰しも自助や共助ではどうにもならないときがあるから支え合いが大切だと訴えています。これに対し、かつて枝野も「自助 共助 公助」と言ってたじゃないかと過去の発言へご指摘がありました。#政治の仕事は公助です pic.twitter.com/rbRYjfsDHz

— 枝野幸男 立憲民主党 (@edanoyukio0531) September 18, 2020

ツイッターのこのハッシュタグ、良いと思います。

#政治の仕事は公助です