〔紙飛行機の自由研究〕の先端の折り方Bの研究中に、これまでにない紙飛行機が見つかりました。いかがですか。鷹(たか)に似ていませんか。他に鷲(わし)とかトンビの名前も考えてみましたが、どれもタカ目タカ科で、大きいものをワシ・小さいものをタカ・人の身近にいるものをトンビということだそうなので、鷹(たか)紙飛行機と命名しました。

3/11におーじーうえもんさんからコメントがあり「むかし作っていました。トンビと呼んでいました。」ということでした。新発見ではなく再発見でしたね。名前は“トンビ紙飛行機”に改めます。おーじーうえもんさん、ありがとうございました。

ツバメ紙飛行機は、翼の先端の風切り羽が長く速く飛ぶのに適していますが、このタカ紙飛行機は、風切り羽は短く、人の肩にあたる部分が長く一直線になっていますので、速さはそんなに速くなくゆっくり飛んでいく感じです。「トンビがくるりと輪を描いた」という歌詞が思い出される飛び方です。投げ上げてもあまり上がりません。肩の抵抗が大きいようです。しかし、速さを押さえて斜め上に投げると、す~と飛んで行ったり、クルリと輪を描いたりします。小さなものを作って室内で飛ばしてみるのがいいと思います。

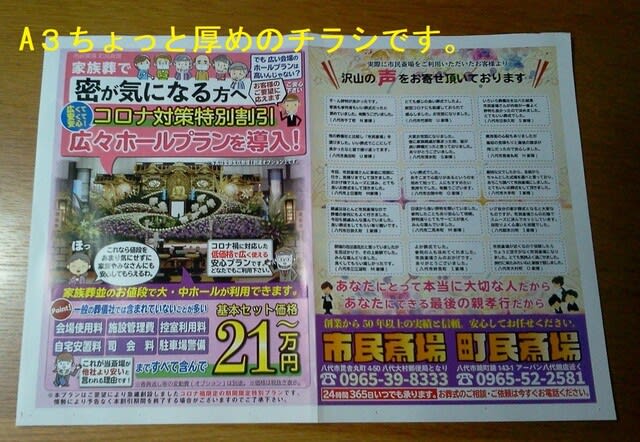

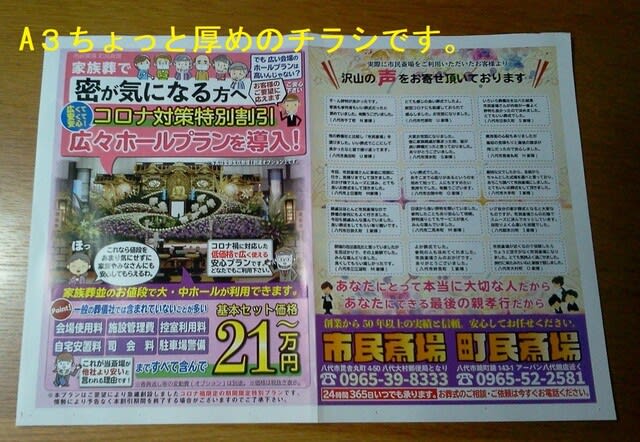

では、作り方を紹介します。今回は新聞のチラシを使って作りました。A3の大きさのチラシです。

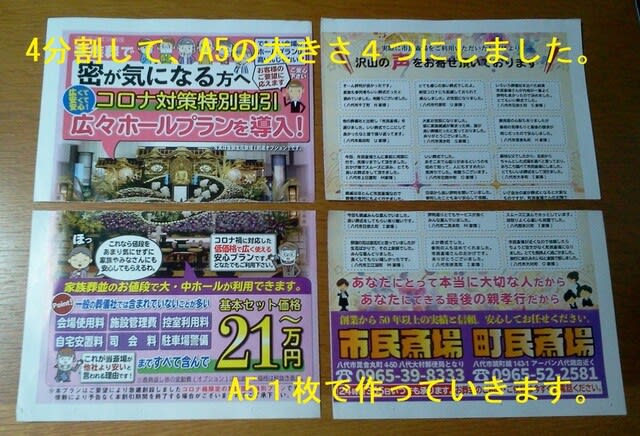

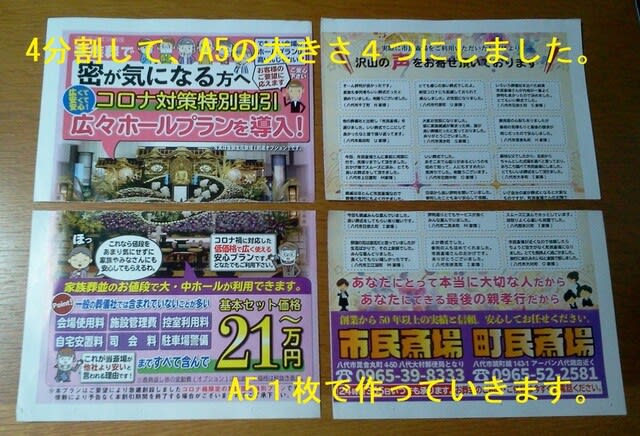

チラシは何度も折り曲げると、折り目を割(さ)くことができます。5回以上は折って折ったら爪を立てて折り目をシゴイています。

割いて、A5の大きさが4枚できました。これから4機が作れます。

その中から1枚を使います。

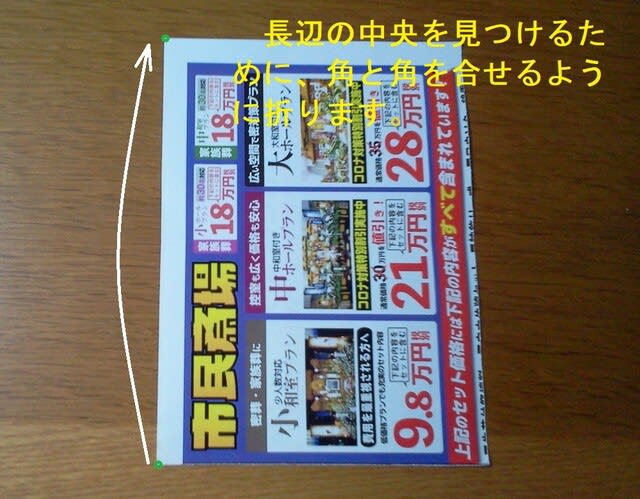

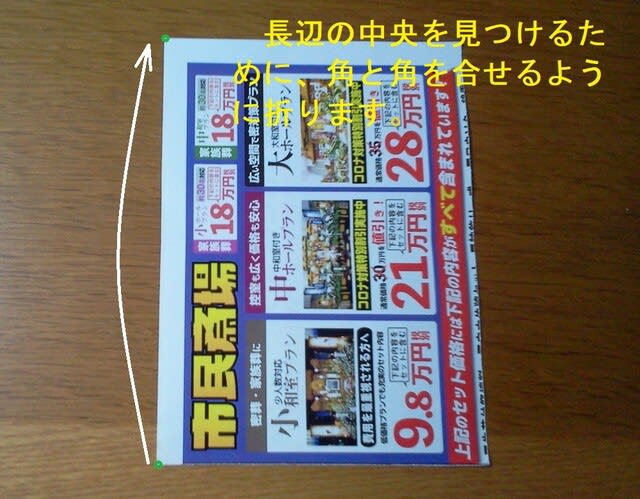

まず、矢印のように、長辺の真ん中を探すために、角と角を合せて折ります。

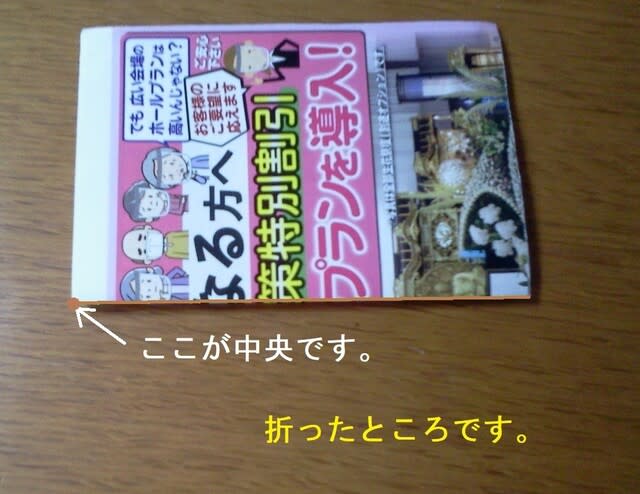

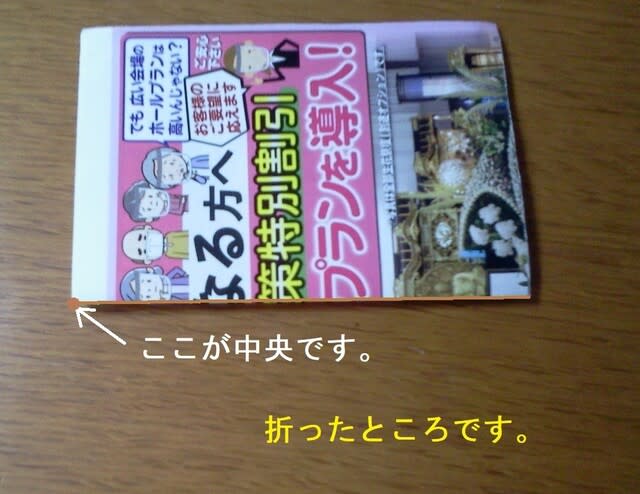

折り目の部分が中央の点(線)です。

開いたところです。

中央点と中央線(折り目)がわかりました。

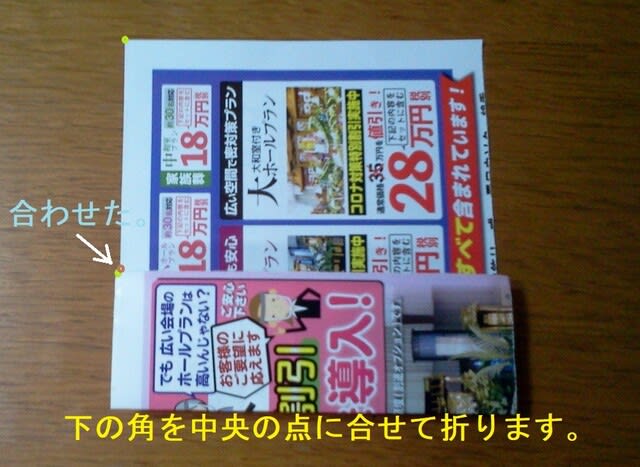

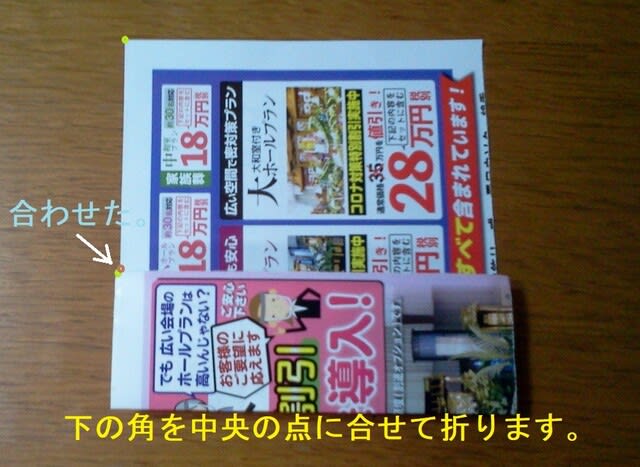

下の角(短辺)を中央点を(中央線)に重ねて折ります。

折ったところです。

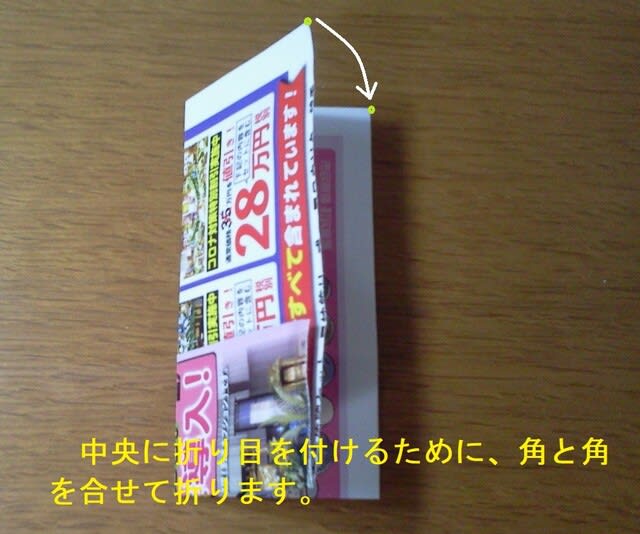

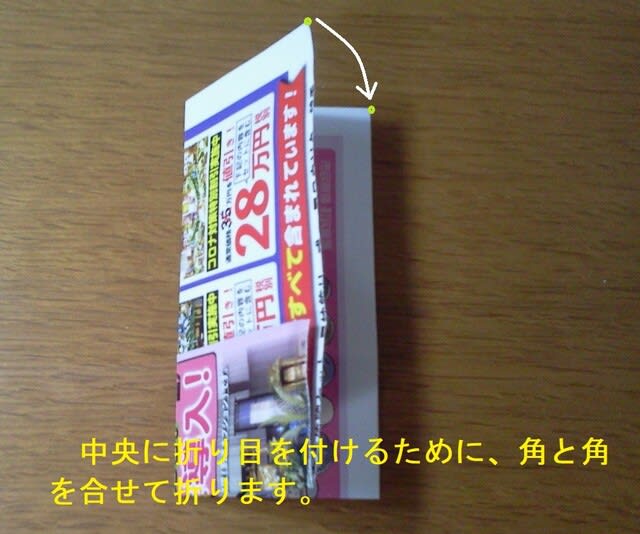

次は、縦の中央線を決めるために、角と角を合せて横に折ります。折り目が中央線です。

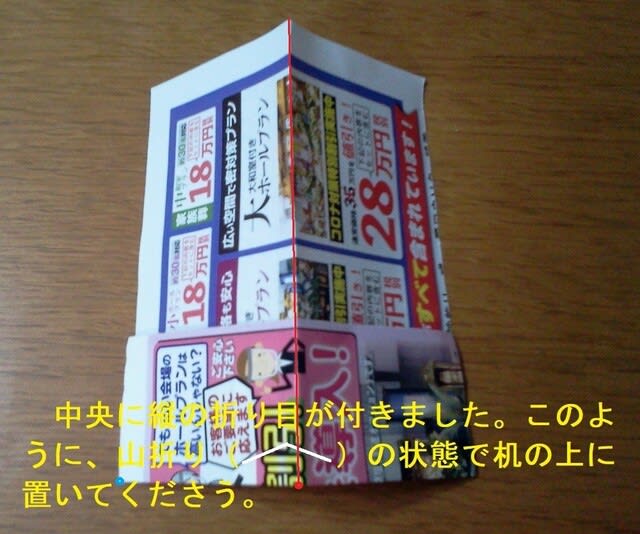

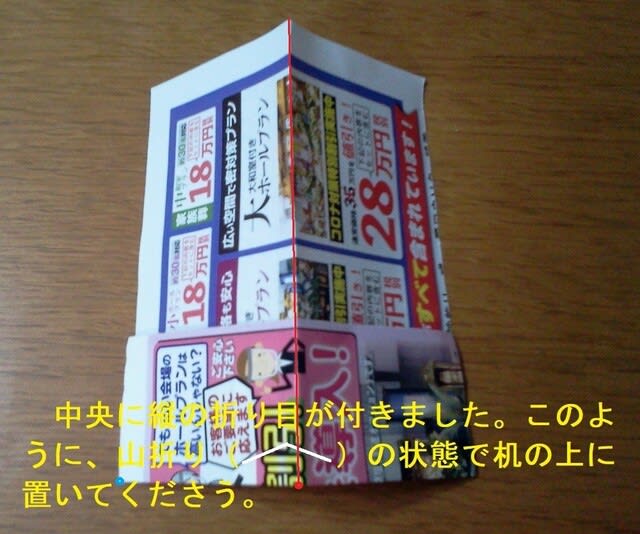

開いて山折り状に机の上に置きます。

置いたところです。折ったところが見える面を上にします。こういう表か裏かは飛び方に大きく影響しますので、注意してください。

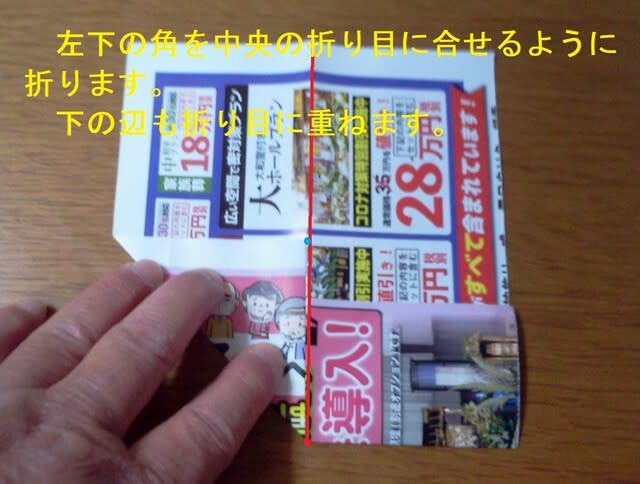

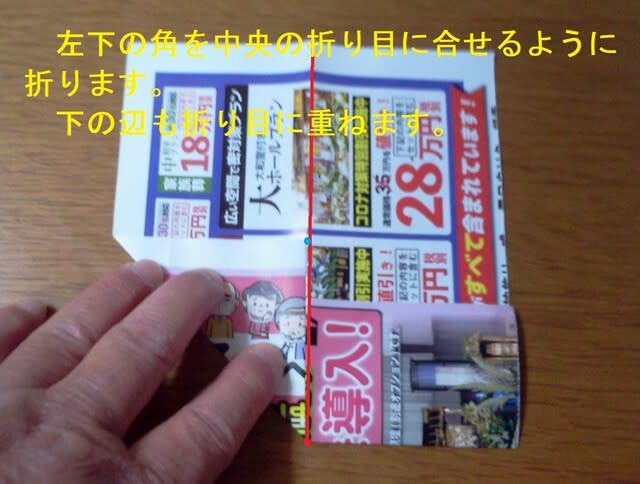

下の短辺の左側を中央線(折り目)に合せるように折ります。

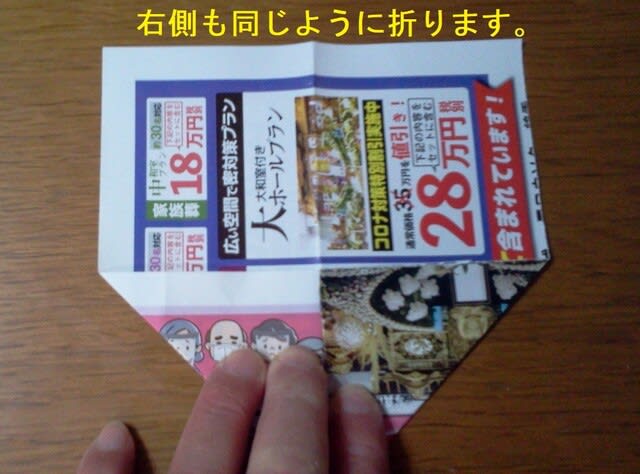

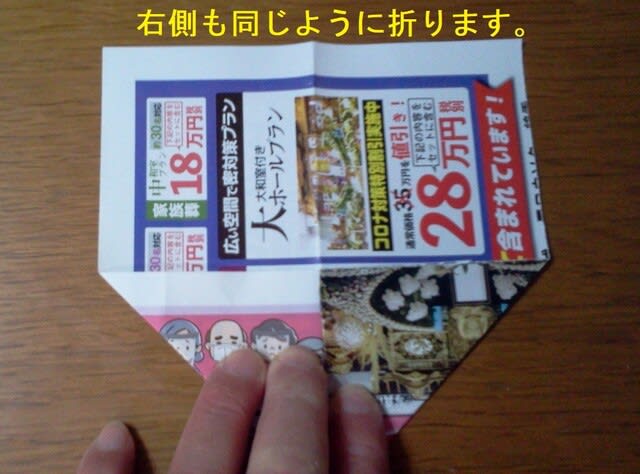

右側も同じです。

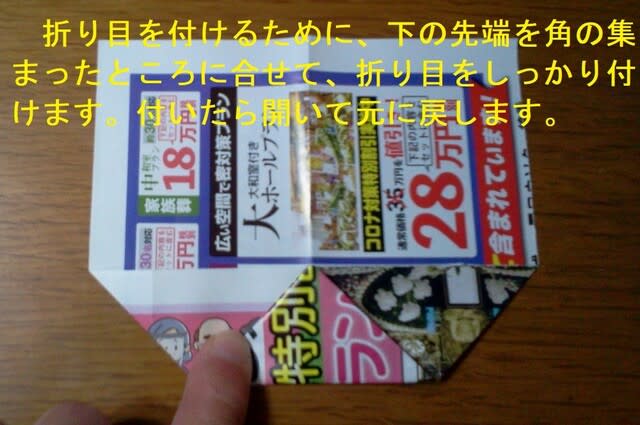

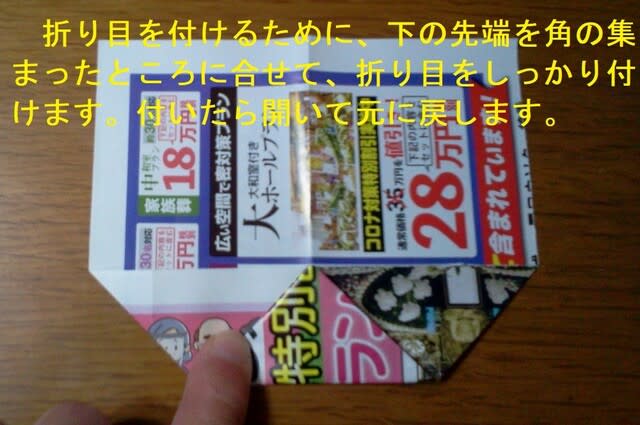

下の先端を、角の集まったところまで折って、折り目をしっかり付けます。

この折り目を次に使いますので開きます。

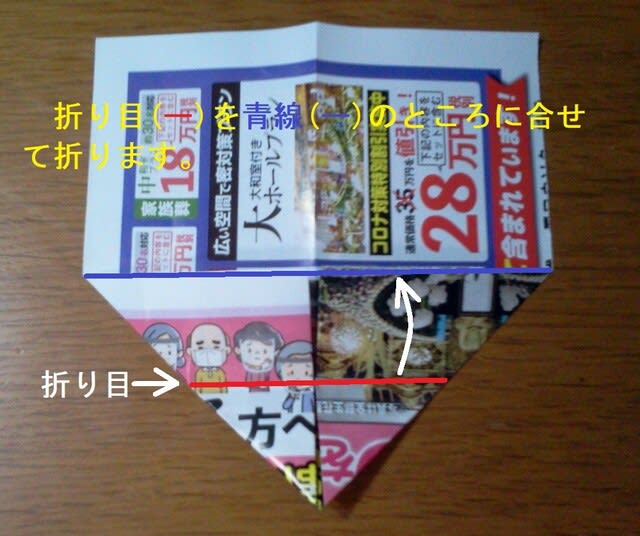

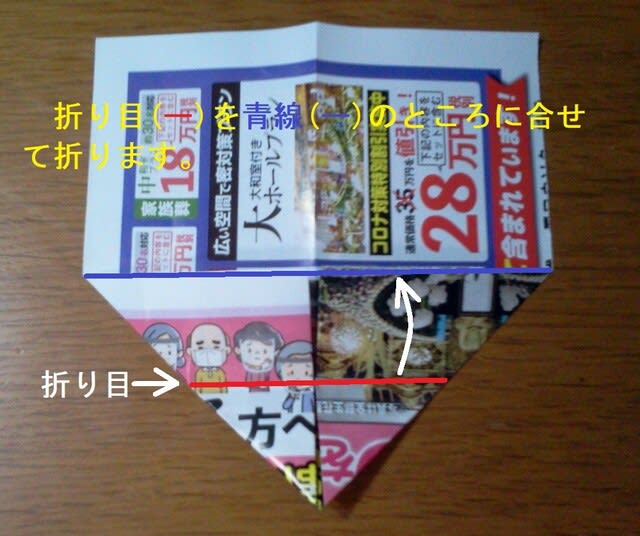

折り目は赤線(ー)で現しています。

赤線の折り目を青線(ー)を引いたところに重ねて折り曲げます。

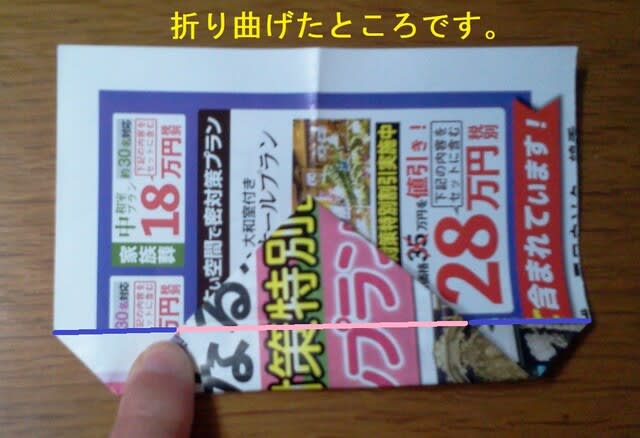

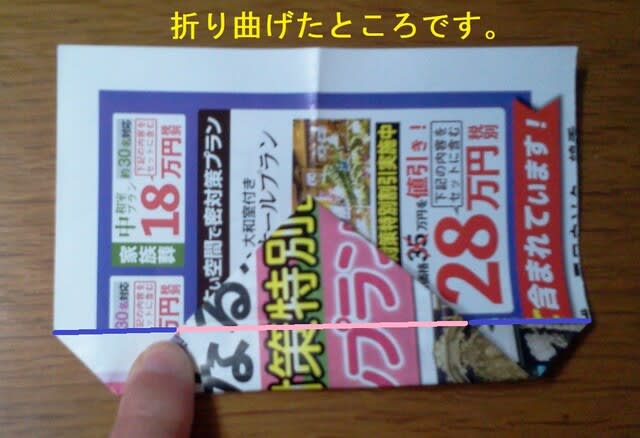

折り曲げたところです。

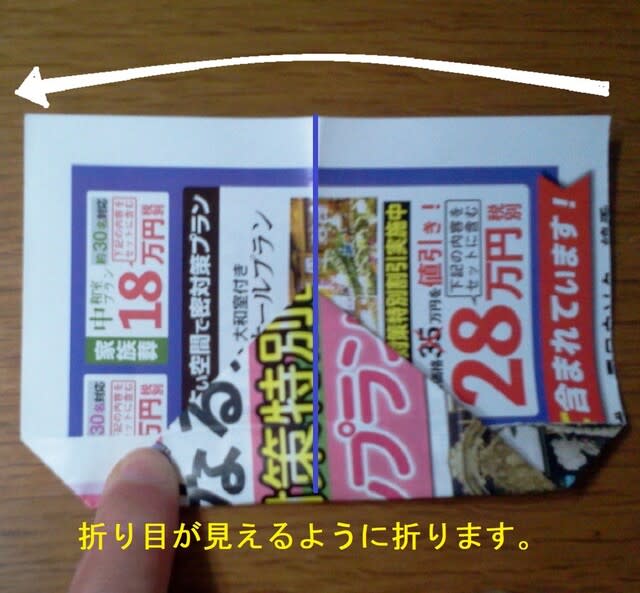

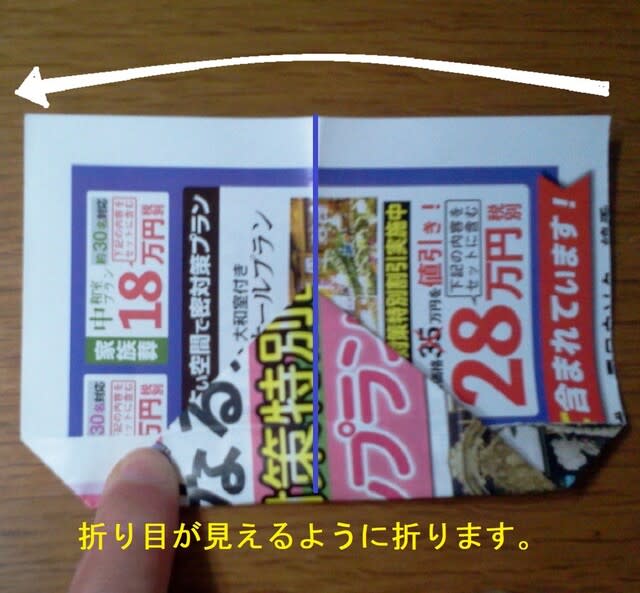

上の角と角を重ねて折り曲げます。このとき、折り曲げた部分が見えるように折ります。

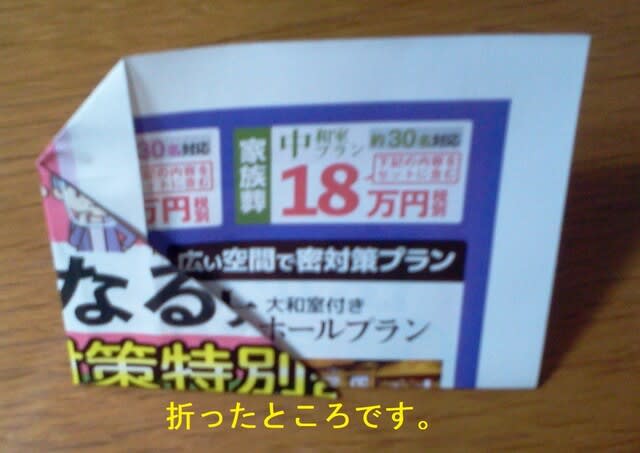

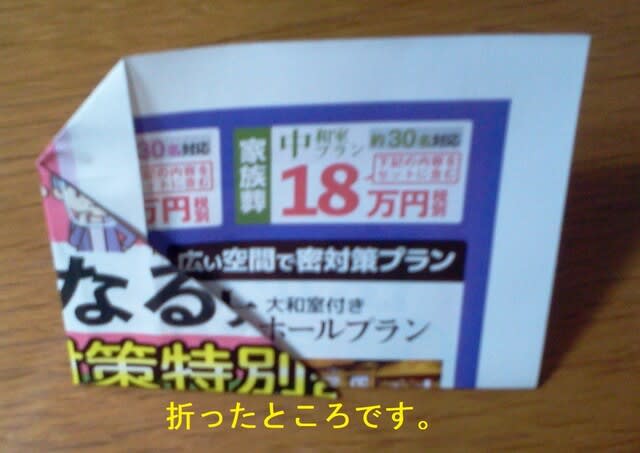

折り曲げたところです。

これから翼を作っていきます。

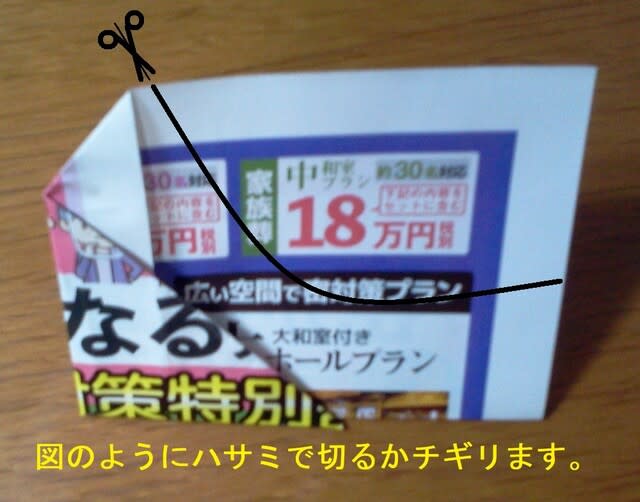

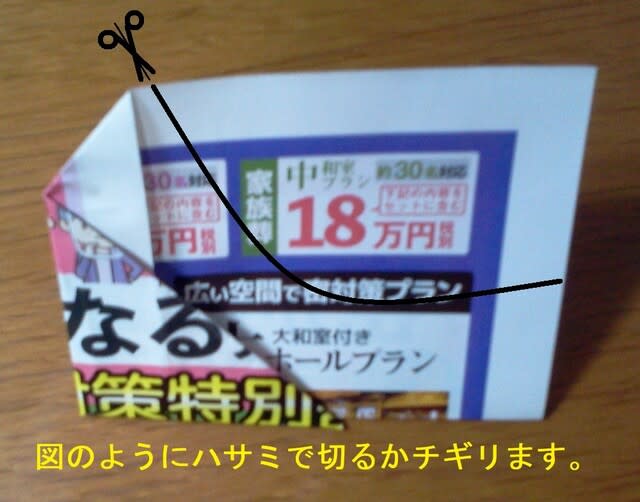

鷹の翼を真似て写真のようにハサミで切っていきます。

子どものときのツバメ紙飛行機の場合と同じように、指でチギッてもかまいません。写真が標準の切り方と思ってください。切り方を工夫してみてください。例えば、大鷲は“ひし形(◇)”トンビは“扇形”というぐわいです。

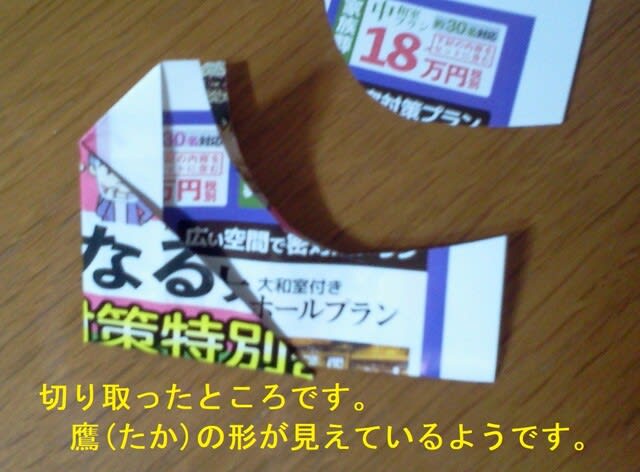

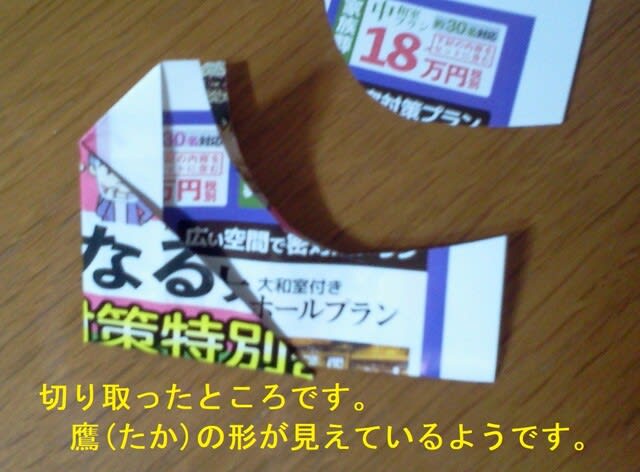

切ったところです。これを広げると

このようになります。タカの形になりました。

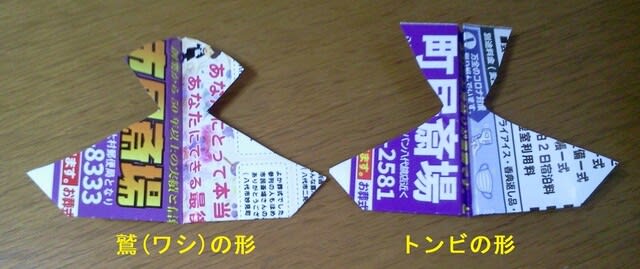

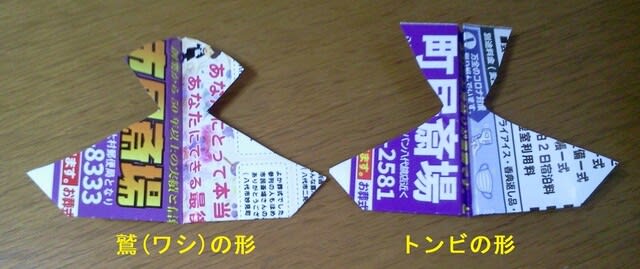

鷲(ワシ)とトンビの形も作ってみました。

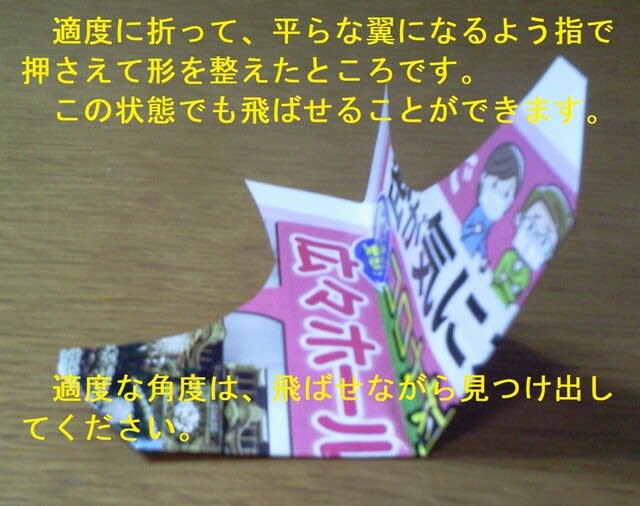

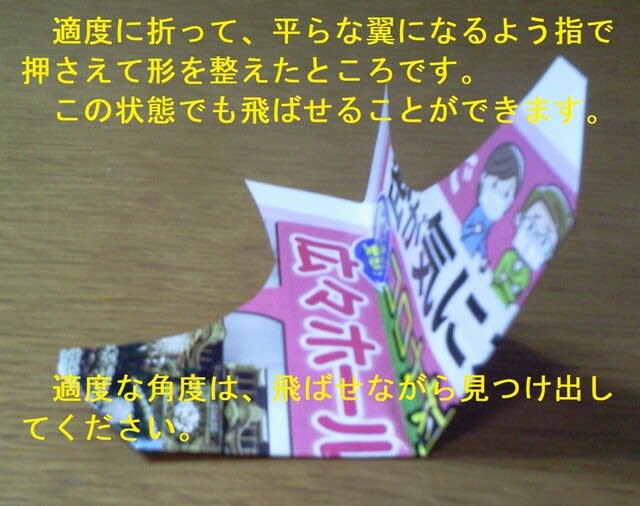

このように、折り曲げる角度を調整してタカ紙飛行機となります。

角度の調節は、小さいとクルクルと回るだけになってしまいます。大きすぎると木の葉のように落ちてしまいます。これを参考に、角度を変えて飛ばしながら探してください。

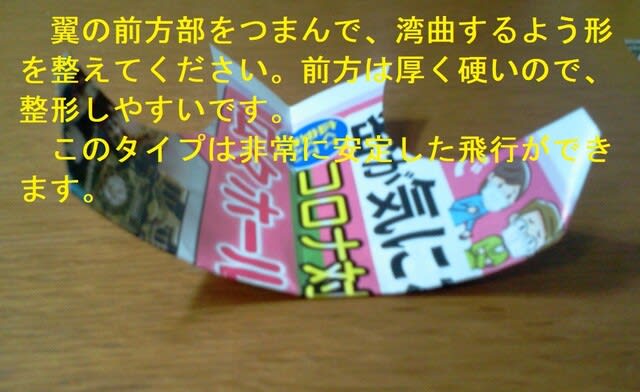

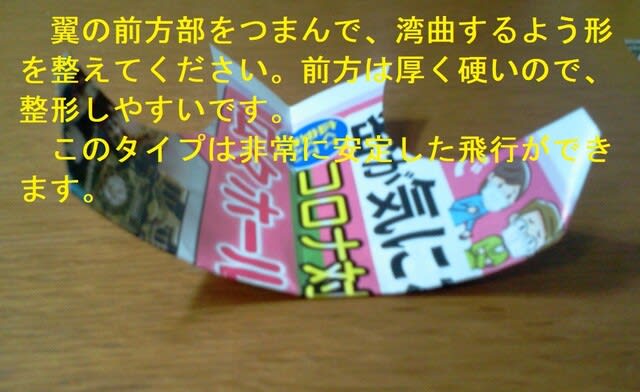

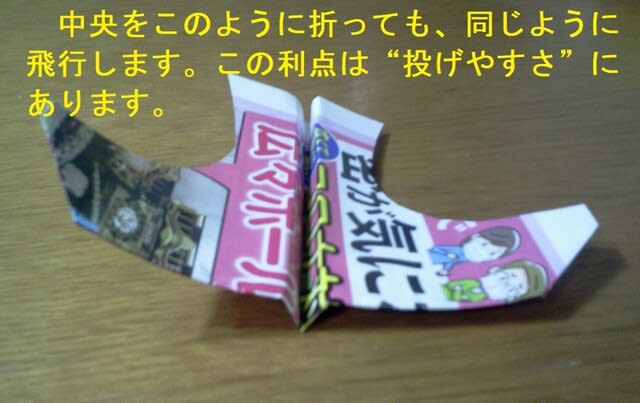

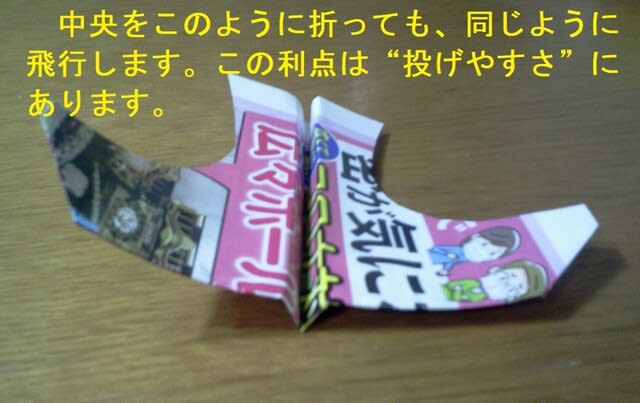

次のように翼を湾曲させると、大変安定して飛行します。調整角度も格段に広い範囲になります。

湾曲させる方法です。前の方は紙が重なっているので厚く硬くできていますので、指でつまんで形を整えることができます。また、その場合、後部の方も自然と整ってきます。

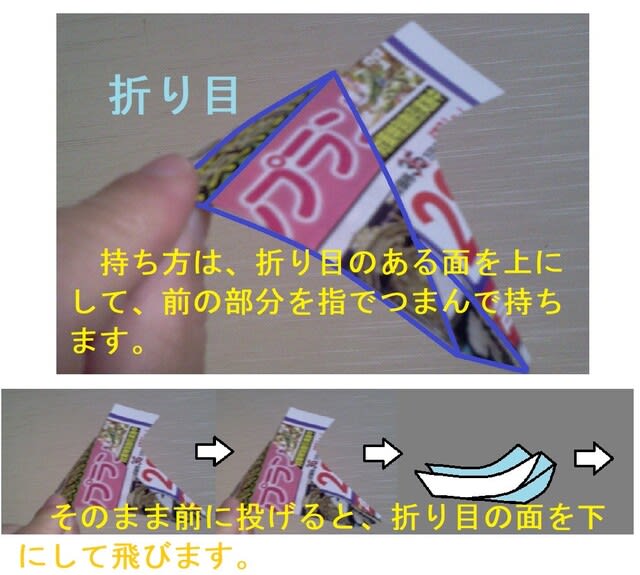

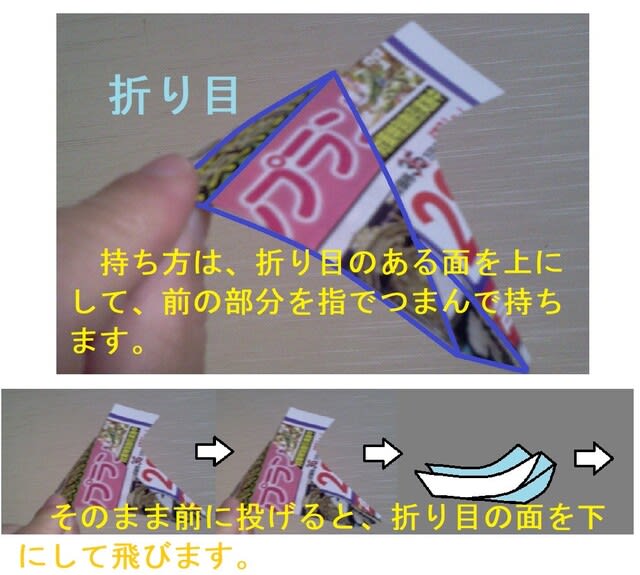

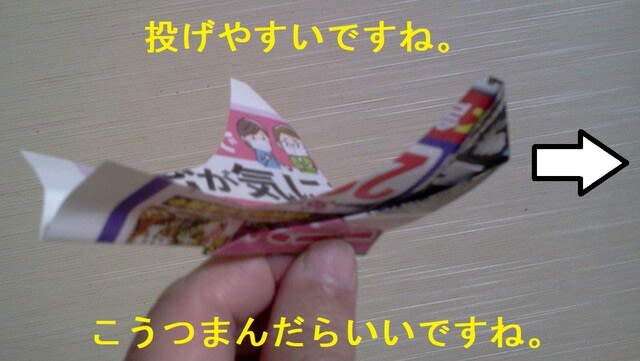

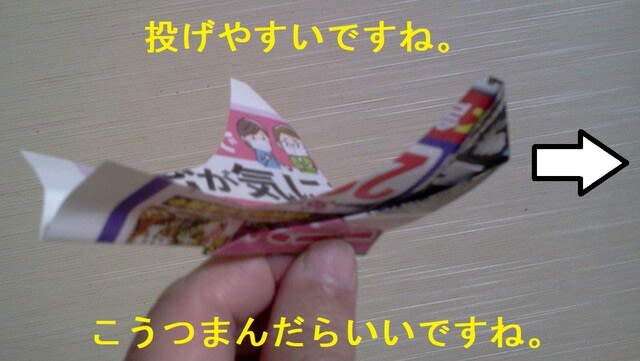

投げ方ですが、一般の紙飛行機のようにつまむところがありませんね。そこで、折り目の見える部分を上にして、前の方をつまみます。それをそのまま投げると、スムーズに折り目の部分を下にして飛んでいきます。何度も繰り返して上手になってください。

コメントで“研究員”さんから投げ方を教わりました。

ツバメ紙飛行機は、翼の先端の風切り羽が長く速く飛ぶのに適していますが、このタカ紙飛行機は、風切り羽は短く、人の肩にあたる部分が長く一直線になっていますので、速さはそんなに速くなくゆっくり飛んでいく感じです。「トンビがくるりと輪を描いた」という歌詞が思い出される飛び方です。投げ上げてもあまり上がりません。肩の抵抗が大きいようです。しかし、速さを押さえて斜め上に投げると、す~と飛んで行ったり、クルリと輪を描いたりします。小さなものを作って室内で飛ばしてみるのがいいと思います。

では、作り方を紹介します。今回は新聞のチラシを使って作りました。A3の大きさのチラシです。

チラシは何度も折り曲げると、折り目を割(さ)くことができます。5回以上は折って折ったら爪を立てて折り目をシゴイています。

割いて、A5の大きさが4枚できました。これから4機が作れます。

その中から1枚を使います。

まず、矢印のように、長辺の真ん中を探すために、角と角を合せて折ります。

折り目の部分が中央の点(線)です。

開いたところです。

中央点と中央線(折り目)がわかりました。

下の角(短辺)を中央点を(中央線)に重ねて折ります。

折ったところです。

次は、縦の中央線を決めるために、角と角を合せて横に折ります。折り目が中央線です。

開いて山折り状に机の上に置きます。

置いたところです。折ったところが見える面を上にします。こういう表か裏かは飛び方に大きく影響しますので、注意してください。

下の短辺の左側を中央線(折り目)に合せるように折ります。

右側も同じです。

下の先端を、角の集まったところまで折って、折り目をしっかり付けます。

この折り目を次に使いますので開きます。

折り目は赤線(ー)で現しています。

赤線の折り目を青線(ー)を引いたところに重ねて折り曲げます。

折り曲げたところです。

上の角と角を重ねて折り曲げます。このとき、折り曲げた部分が見えるように折ります。

折り曲げたところです。

これから翼を作っていきます。

鷹の翼を真似て写真のようにハサミで切っていきます。

子どものときのツバメ紙飛行機の場合と同じように、指でチギッてもかまいません。写真が標準の切り方と思ってください。切り方を工夫してみてください。例えば、大鷲は“ひし形(◇)”トンビは“扇形”というぐわいです。

切ったところです。これを広げると

このようになります。タカの形になりました。

鷲(ワシ)とトンビの形も作ってみました。

このように、折り曲げる角度を調整してタカ紙飛行機となります。

角度の調節は、小さいとクルクルと回るだけになってしまいます。大きすぎると木の葉のように落ちてしまいます。これを参考に、角度を変えて飛ばしながら探してください。

次のように翼を湾曲させると、大変安定して飛行します。調整角度も格段に広い範囲になります。

湾曲させる方法です。前の方は紙が重なっているので厚く硬くできていますので、指でつまんで形を整えることができます。また、その場合、後部の方も自然と整ってきます。

投げ方ですが、一般の紙飛行機のようにつまむところがありませんね。そこで、折り目の見える部分を上にして、前の方をつまみます。それをそのまま投げると、スムーズに折り目の部分を下にして飛んでいきます。何度も繰り返して上手になってください。

コメントで“研究員”さんから投げ方を教わりました。

手を離すときが難しいようですが、最初から飛行する姿勢で投げるようです。

このことから私の方で工夫したのがこれです。

投げ上げるのには最適な投げ方だと思いました。研究員さんありがとうございました。

投げ方が難しい場合は、写真のようにつまめる部分を作ってやってもかまいません。翼が小さくなって揚力は落ちますが、その変化はわずかです。

このときの投げ方です。

いかがでしたか。一つ一つの写真を追って作っていけば難しいことはありません。ぜひ作ってみてください。ネットで探しても“タカ紙飛行機”は見つかりませんので、これが新作だと思います。ぜひ、皆さんに親しんでもらったら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

〔パソコンサイト(タップ)〕

このときの投げ方です。

いかがでしたか。一つ一つの写真を追って作っていけば難しいことはありません。ぜひ作ってみてください。ネットで探しても“タカ紙飛行機”は見つかりませんので、これが新作だと思います。ぜひ、皆さんに親しんでもらったら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。