それは、プロペラと回転軸を固定することが難しいのです。接点が小さいので大きな力が加わります。それで空回りして軸を回してもプロペラが回らないのです。工夫としては、接着の上下をゴム板で挟んで、面積を大きくしてずれが起きないように工夫しました。

しかし、10~20分程度は遊べますが、熱中して遊んでいるうちに圧着が甘くなって空回りし始めます。「回らなくなりました。」と持ってくることになります。使いたくない瞬間接着剤を一滴落として固定してやることになります。教室にシンナーのような芳香(ほうか)が漂います。これが難点でした。

そこで、紙トンボ2の工夫は、準備段階で(瞬間)接着剤を使って、絶対児童の作る遊ぶとろでは使わないという工夫です。

説明は、事前準備と実際の教室とを分けて説明します。

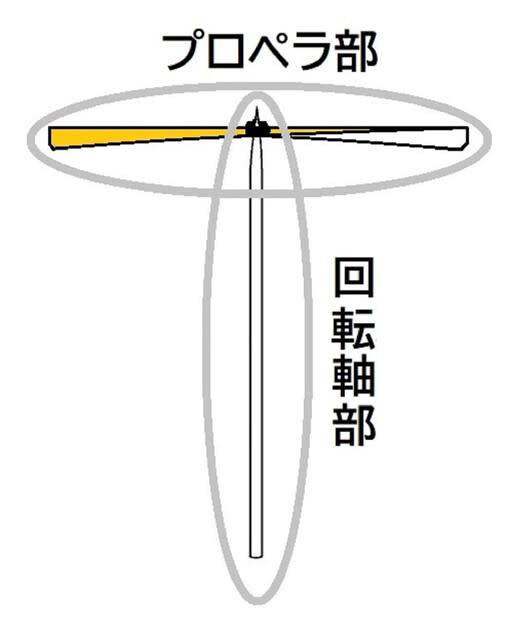

紙トンボは〔プロペラ部〕と〔回転軸部〕からできています。

材料です。

紙筒としてはトイレットペーパーやキッチンペーパーの芯です。これを斜めに正確に切り取るための目安となる紙の短冊(たんざく)が必要です。

回転軸の尖った竹ひご(竹串)150㎜です。

図のような10㎜四方の厚紙と同様な大きさのゴム板が必要です。

2

短冊の紙は、広告紙やプリント用紙、色紙など何でもいいんですが、実際やってみて、広告紙が曲面に貼り易くてベストです。色紙のような柔らかいものは、貼るとき曲がってしまいます。良いプロペラにするのは何といっても“厚紙”が最高(スーパーベスト)ですが、厚紙をノリで紙筒に貼るのは難しく事前に曲面に合わせるように曲げておく必要があります。しかし厚い丈夫なプロペラになるので壊れにくく回転する力が大きくいっぱい遊べます。

その短冊をA4用紙横置きにケガキしたものです。こうやって作っています。この場合36枚の短冊ができます。短冊には対角線が2本引いてあります。その交点は縦横の中央になります。

プロペラ部の事前準備です。

紙筒に短冊を斜めに貼っていきますが、短冊の対角線のいずれかを円柱線(円柱の方向の線)と重ねるように貼ります。これより“深い”・“浅い”角度で斜めに貼ってもいいかもしれません。これは私が見つけた適度な角度ですから、皆さんなりのベストを見つけてください。

短冊を貼って乾いたらその中央に穴を空けます。

※ 紙筒が歪んだりしないように気を付けて穴を空けてください。紙筒の曲面があることが重要です。

次に短冊を大まかに切り取ります。その後、短冊の外周を目安に曲面を切り取ります。プロペラ部の完成ですが、四隅を切り取って回転した時の危険防止に配慮します。

実際の写真です。

次は回転軸部を作っていきます。ここで(瞬間)接着剤を使います。

回転軸部は“竹串”・“厚紙”・“ゴム板”から作ります。

竹串のとんがりから厚紙を通して、その下側に(瞬間)接着剤を付けて接着します。上の面は、児童が作るときにノリ付けをするので、極力接着剤が付かないように気を付けます。

最後に、ゴム板を竹串のとんがりに刺して回転軸部の完成です。

さあ準備は終わりました。これらを持って紙トンボ教室に向かいます。

教室の時間は様々ですが、その長さによって内容が違ってきます。小学校の1時間は45分が普通です。その場合、紙筒に短冊を貼ったものを提供して、そこからプロペラ部をハサミで切り出すところから始めます。その後、回転軸部と接着します。活動時間が2時間でしたら、紙筒に短冊を貼るところから始めます。

高学年では1時間あれば短冊を貼るところから始められますが、クラブ活動のような45分間の活動では、プロペラ部を切り出すところから始めます。

プロペラ部と回転軸部を接着して完成させるところです。ハサミとのりだけで作ります。

実際に作っているところの写真です。プロペラ部と回転軸部の厚紙をノリでしっかり接着させるために指で挟んで押し付けてください。最後にゴム板でまた押さえて空回りを防ぎます。

接着したプロペラ部の写真です。しっかり接着されています。この状態で遊べて、遊んでいるうちにノリが乾いて接着を確実にします。

事前準備から完成までの一括した図も作成しています。図をクリックすると拡大する鮮明な図が開きます。

今回の改定で、準備する時間が増えてしまいました。回転軸部の下準備は接着剤を付けて、乾く前に摘まんで力を入れるので、指は溶けたゴムと接着剤でゴテゴテに固まってきます。しかしティッシュで摘まんで引き離すと、餅のように剥げていきます。丁寧に丁寧に取って手を洗っています。20人ほどの教室では、一人当たり4つほど作るので(20人×4つ=)80本の回転軸部が必要になります。少なくとも100本ほどを準備していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ありがとうございます!☺️

ありがとうございます。楽しんでやっているんですよ。オリジナルな作品なので、皆さんに作ってほしいという気持ちが大きいのかもしれません。