7月1日(月)車で20分ほどの小学校の放課後子ども教室12年生、7月12日(金)に最寄りの小学校クラブ活動456年生で「ぶんぶんゴマづくり教室」を開いてきました。どちらもやる気十分で取り組んでくれました。

”ぶんぶんゴマ”はご存じですね。昨年度の教職員の研修会で制作に取り組みましたがその折「教科書に出てきますが、作ってぶんぶん遊べたのは初めてです。」という先生の話を伺いました。言葉では知っていても実際つくるのは少ないようです。できてもどうやって遊ぶかはもっと少ないでしょう。

まずは準備物から紹介します。こんなものをセットで持っていきます。一人当たり5個は作れる程度です。

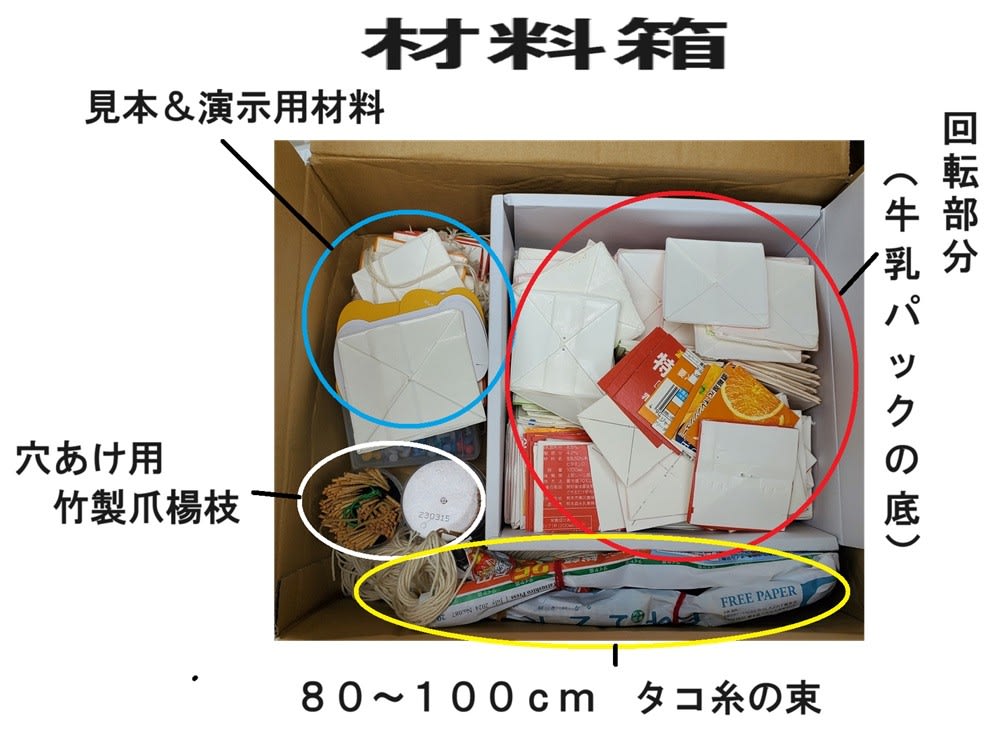

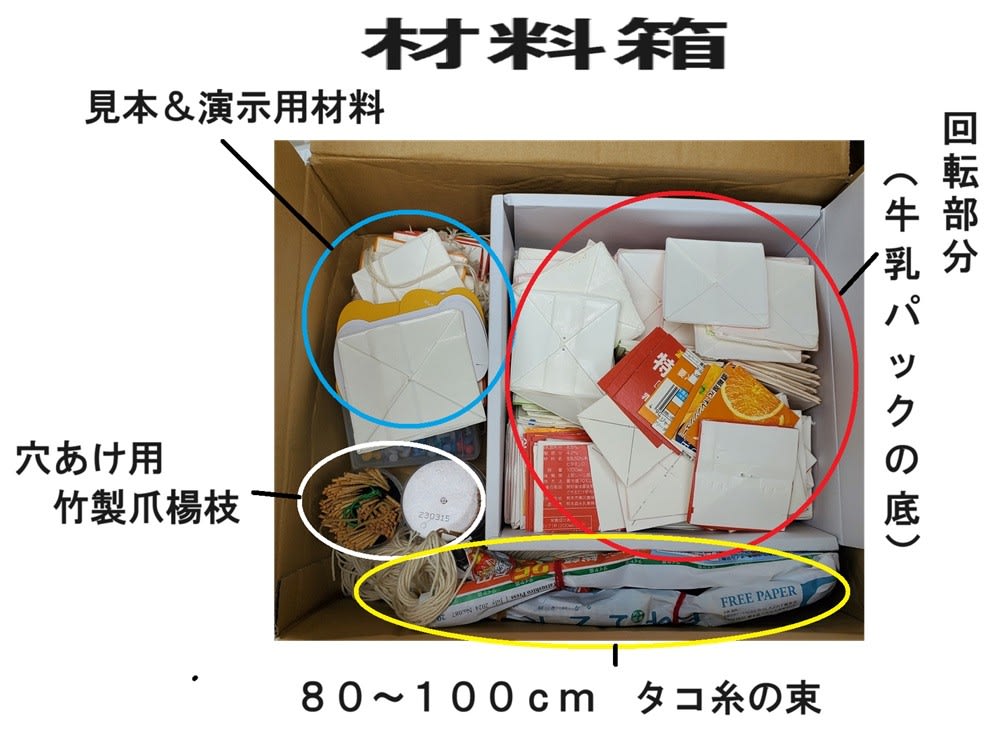

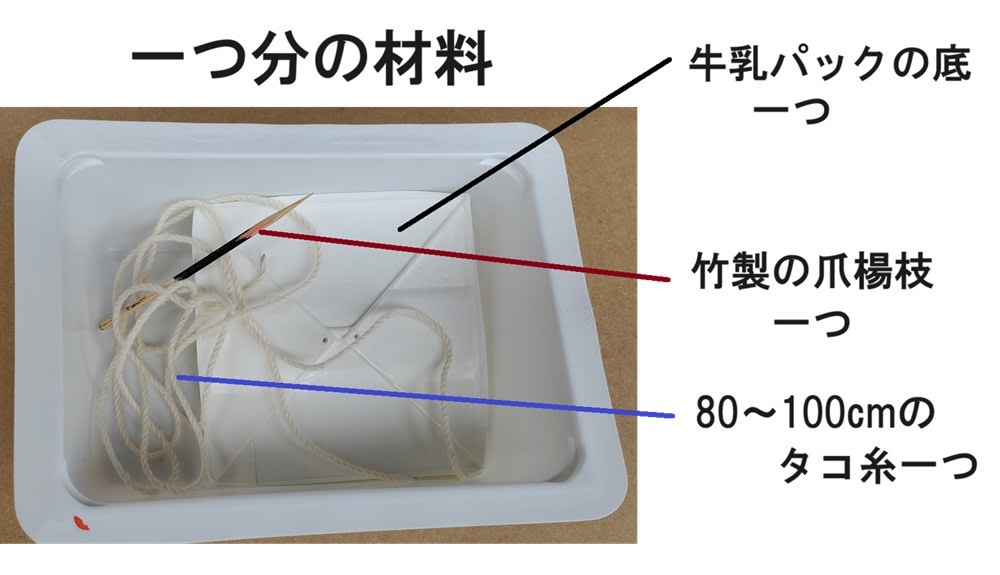

これが全員分の材料の箱です。右が回転部分の牛乳パックの底です。牛乳パックは我が家族3人が2日に1パックほど消費しますからほぼ1年分です。普通の厚紙や牛乳パックの壁面だったら”柔らかすぎて”すぐ穴が壊れてつながってしまい遊べなくなりますが、”底”の場合は、厚紙が折りたたんであって、穴を開けるのは大変ですが、遊んでもなかなか穴が壊れず、いっぱい遊べます。それに折り目を見ると”底”の重心がどこにあるか判るようになっているので「どこに穴をあけたらいいか!」が簡単にわかります。

左が穴を大きくするための竹製の爪楊枝(つまようじ)です。一般の爪楊枝でもOKですが、柔らかくて穴に差し込むと爪楊枝のほうが細くなってしまうことがあるので、硬い竹製のほうが優れています。もしも折れた場合には”折れた物”と”新しい物”と交換することで紛失してしまうことを防止します。紛失は”危険”ですので、使用する竹製爪楊枝には色を塗って「ここで使った爪楊枝」と判るようにして責任を明確にしています。

下がタコ糸の束です。ダイソーで40mのタコ糸を買ってきて適当な長さに切ったものの束です。だいたい40〜50本ぐらいです。広告紙で巻いて一方を強く縛っています。他方を1本引っ張るとす~と抜けるようになっています。

左の上のほうは見本と演示制作物の材料です。見本はよく回るものだけでなく、偏心していてうまく回らないものも混じっています。早く来た児童はこれで遊んでくれますが、失敗を経験することになります。実際に自分で作ったときにその経験が生かされます。調整することの必要性ですね。

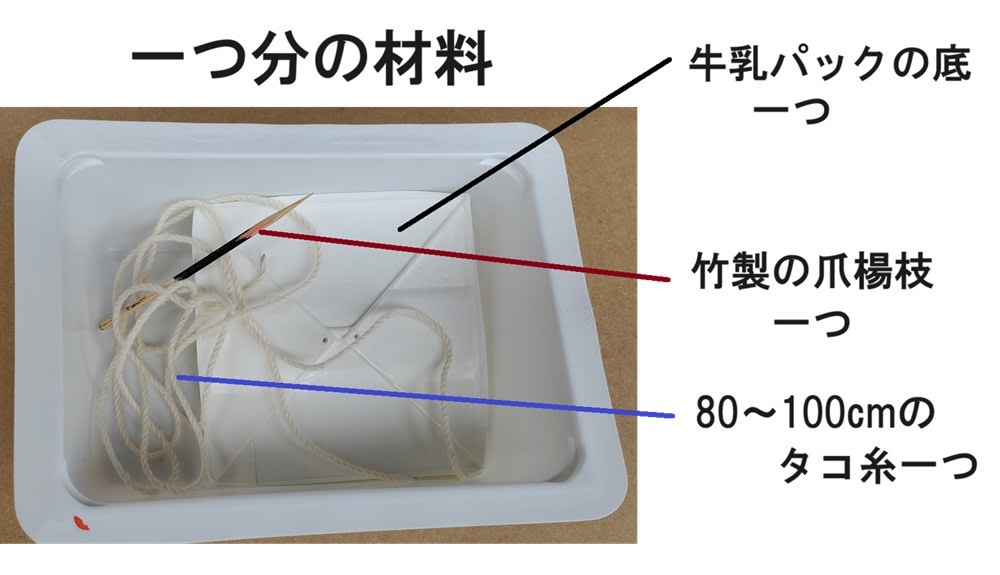

児童に最初に配布する材料です。とうふパックに一つ分の材料を入れています。

”ぶんぶんゴマ”はご存じですね。昨年度の教職員の研修会で制作に取り組みましたがその折「教科書に出てきますが、作ってぶんぶん遊べたのは初めてです。」という先生の話を伺いました。言葉では知っていても実際つくるのは少ないようです。できてもどうやって遊ぶかはもっと少ないでしょう。

まずは準備物から紹介します。こんなものをセットで持っていきます。一人当たり5個は作れる程度です。

これが全員分の材料の箱です。右が回転部分の牛乳パックの底です。牛乳パックは我が家族3人が2日に1パックほど消費しますからほぼ1年分です。普通の厚紙や牛乳パックの壁面だったら”柔らかすぎて”すぐ穴が壊れてつながってしまい遊べなくなりますが、”底”の場合は、厚紙が折りたたんであって、穴を開けるのは大変ですが、遊んでもなかなか穴が壊れず、いっぱい遊べます。それに折り目を見ると”底”の重心がどこにあるか判るようになっているので「どこに穴をあけたらいいか!」が簡単にわかります。

左が穴を大きくするための竹製の爪楊枝(つまようじ)です。一般の爪楊枝でもOKですが、柔らかくて穴に差し込むと爪楊枝のほうが細くなってしまうことがあるので、硬い竹製のほうが優れています。もしも折れた場合には”折れた物”と”新しい物”と交換することで紛失してしまうことを防止します。紛失は”危険”ですので、使用する竹製爪楊枝には色を塗って「ここで使った爪楊枝」と判るようにして責任を明確にしています。

下がタコ糸の束です。ダイソーで40mのタコ糸を買ってきて適当な長さに切ったものの束です。だいたい40〜50本ぐらいです。広告紙で巻いて一方を強く縛っています。他方を1本引っ張るとす~と抜けるようになっています。

左の上のほうは見本と演示制作物の材料です。見本はよく回るものだけでなく、偏心していてうまく回らないものも混じっています。早く来た児童はこれで遊んでくれますが、失敗を経験することになります。実際に自分で作ったときにその経験が生かされます。調整することの必要性ですね。

児童に最初に配布する材料です。とうふパックに一つ分の材料を入れています。

これは「お手伝いをお願いします。」と頼んだら両校とも早く来てくれた児童が準備してくれました。

竹製の爪楊枝には黒い色を塗っています。もし”この黒く塗った爪楊枝”で誰かがケガをしたら「ぶんぶんゴマづくり教室で作って遊んだ私たちの責任!」ということになるということです。使った後の爪楊枝は、いつもこのパックに入れておきます。

2つ目をつくるときには、このとうふパックを持ってきて、自分で材料を入れていきます。

牛乳パックの底には重心(回転の中心点)の左右にタコ糸を通す2つの穴を開ける必要があります。穴にタコ糸が通るほどの大きい穴にするのは爪楊枝でしますが、その前の段階で小さな穴を開けておく必要があります。

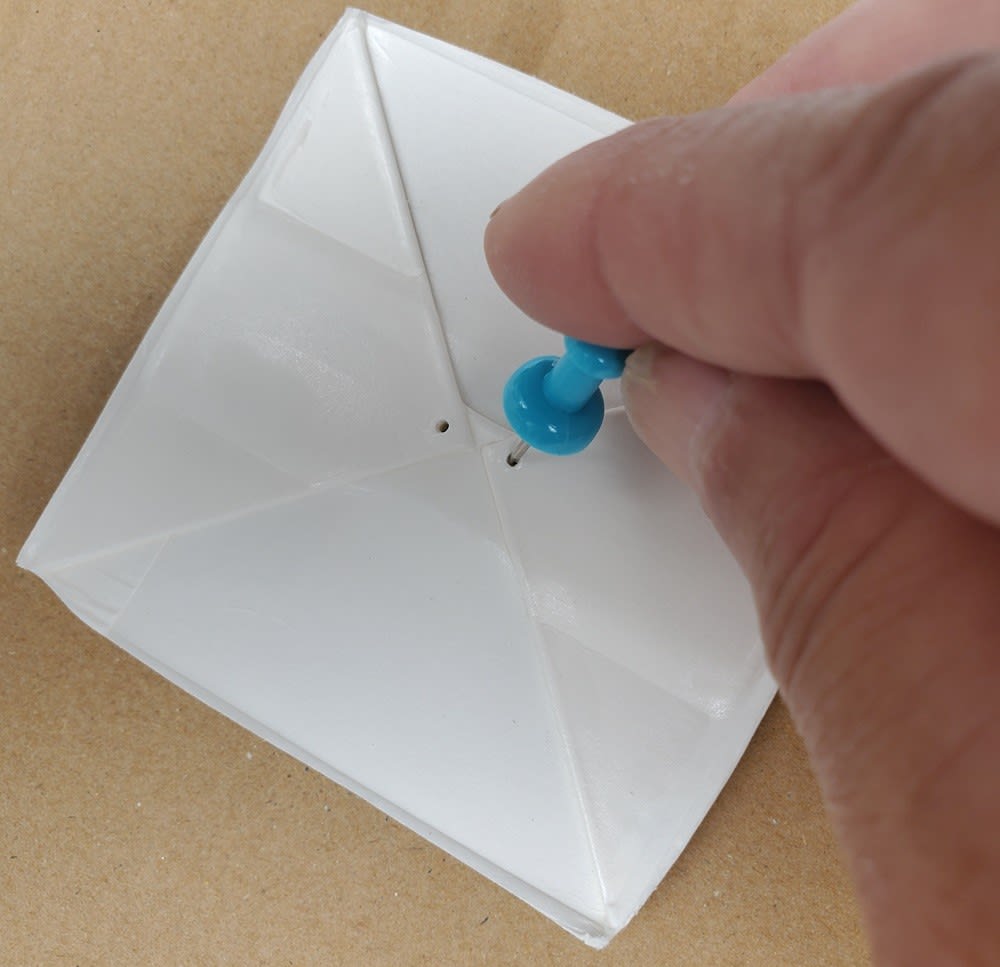

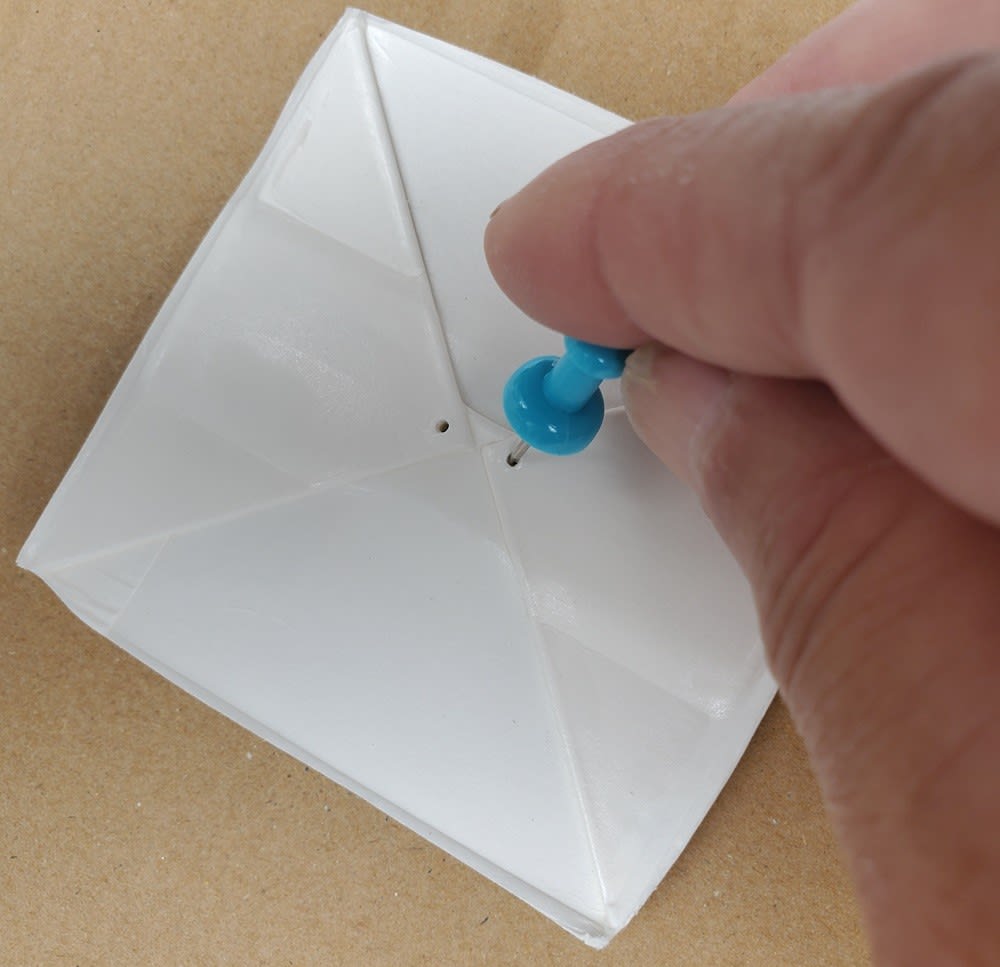

ちょうど三角に折り曲げた2つの頂点のところが”重心”でここを中心にして回転したらいいですね。そこで頂点の”これくらいのところ2点”に画鋲を刺して小さい穴を開けておきます。

これがタコ糸を適当な長さに切ったものの束です。右側の1本を引っ張るとす~と引き抜けます。

実際、子供たちが使ってみてうまく機能しました。本数が少なくなったとき一回だけ全部引き抜いてしまいましたが、他は慎重に引き抜いてくれてうまくいきました。

引き抜くほうは切れ目がばらつかないようにボンドやノリを付けて尖らせて固めています。

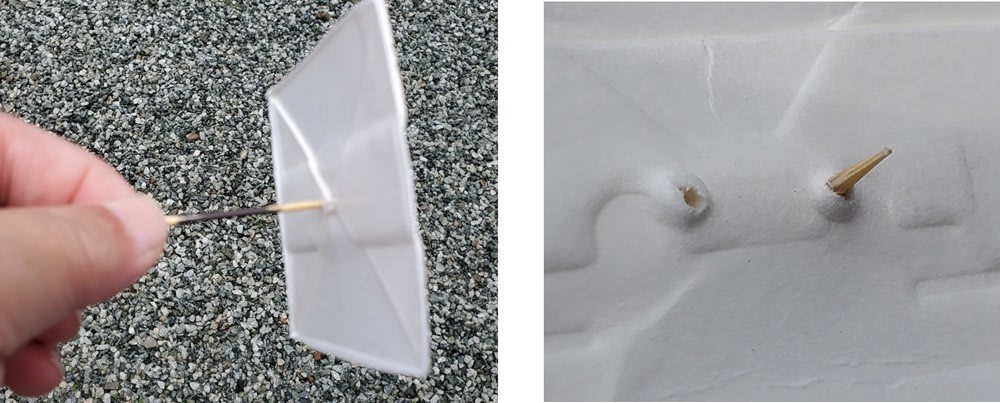

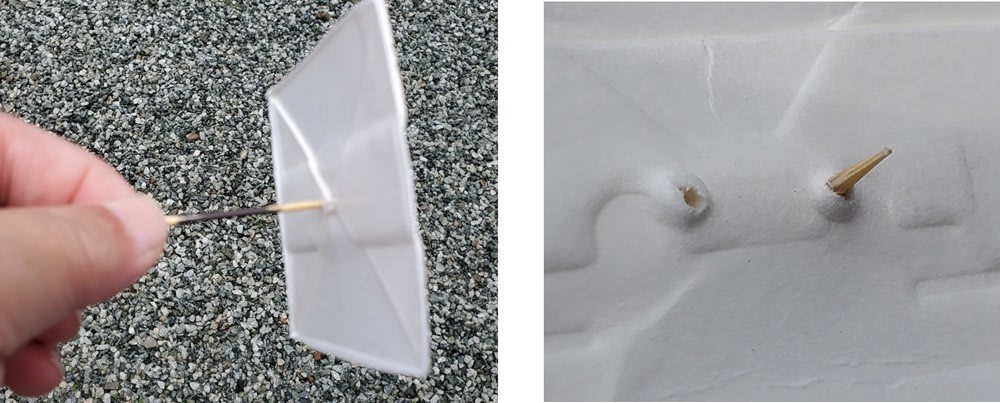

竹製の爪楊枝で穴を大きくしているところです。2~3分で大きくなったようです。

「ゆっくりグルグル回していると大きくなるよ!」と指導するとむやみに折れることはありませんでした。折れた物の交換もよくやってくれました。

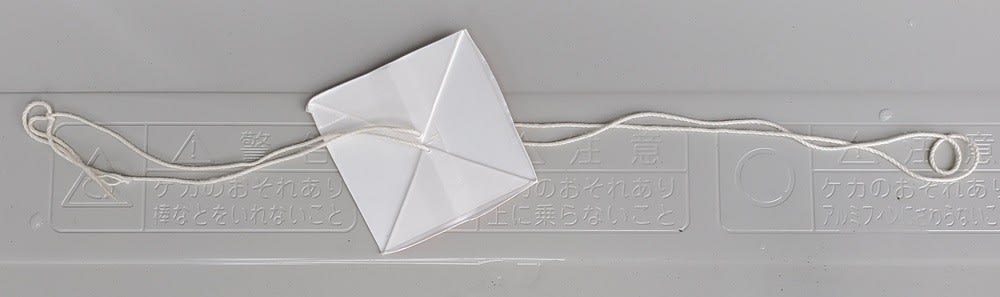

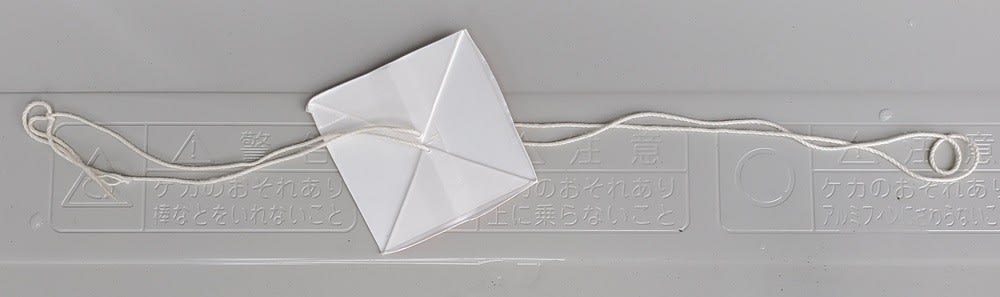

できたものです。

両校ともよく作ってくれました。

放課後子ども教室では2年生で4つ作った児童がいました。全員が遊べました。

竹製の爪楊枝には黒い色を塗っています。もし”この黒く塗った爪楊枝”で誰かがケガをしたら「ぶんぶんゴマづくり教室で作って遊んだ私たちの責任!」ということになるということです。使った後の爪楊枝は、いつもこのパックに入れておきます。

2つ目をつくるときには、このとうふパックを持ってきて、自分で材料を入れていきます。

牛乳パックの底には重心(回転の中心点)の左右にタコ糸を通す2つの穴を開ける必要があります。穴にタコ糸が通るほどの大きい穴にするのは爪楊枝でしますが、その前の段階で小さな穴を開けておく必要があります。

ちょうど三角に折り曲げた2つの頂点のところが”重心”でここを中心にして回転したらいいですね。そこで頂点の”これくらいのところ2点”に画鋲を刺して小さい穴を開けておきます。

これがタコ糸を適当な長さに切ったものの束です。右側の1本を引っ張るとす~と引き抜けます。

実際、子供たちが使ってみてうまく機能しました。本数が少なくなったとき一回だけ全部引き抜いてしまいましたが、他は慎重に引き抜いてくれてうまくいきました。

引き抜くほうは切れ目がばらつかないようにボンドやノリを付けて尖らせて固めています。

竹製の爪楊枝で穴を大きくしているところです。2~3分で大きくなったようです。

「ゆっくりグルグル回していると大きくなるよ!」と指導するとむやみに折れることはありませんでした。折れた物の交換もよくやってくれました。

できたものです。

両校ともよく作ってくれました。

放課後子ども教室では2年生で4つ作った児童がいました。全員が遊べました。

「最初はぐるぐる回して引っ張ります。ぐるぐる回って止まりそうになったらまた引っ張ります。チョットずつ強くしていきます。それを繰り返します。するとぶんぶんと鳴りはじめます。」と実演しながら話します。

クラブ活動では、うまくいかなかったとき”調整”をしている児童もいました。遊び方がうまくいかず何度も私の前に来てやって見せている児童もいて、「ああやったら」「こうやったら」と試行錯誤して・・・「できました~!」ということもありました。

楽しさいっぱいでした。

クラブ活動では、うまくいかなかったとき”調整”をしている児童もいました。遊び方がうまくいかず何度も私の前に来てやって見せている児童もいて、「ああやったら」「こうやったら」と試行錯誤して・・・「できました~!」ということもありました。

楽しさいっぱいでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます