製品化発表があった当時、タンク車好きな私が狂喜乱舞したトラムウェイのタキ35000。

プロポーションがとてもお気に入りだったため、派生形式や改造車が多い実車のごとく“それなりの” 数を導入してしまいました(笑)。

ただし、プラ成形ゆえ、下回りには手を加えたいところがチラホラ…この場をお借りして、備忘録も兼ねて紹介しますので、加工の際の参考になれば幸いです。

今回は台車、カプラー、ブレーキテコ、ステップ、手すりの取替えを行います。

○カプラー取替え

※この加工は少々厄介なので、割愛されても良いかと思います。

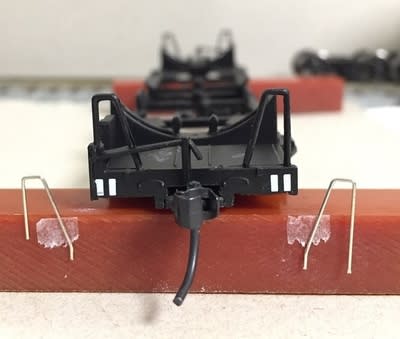

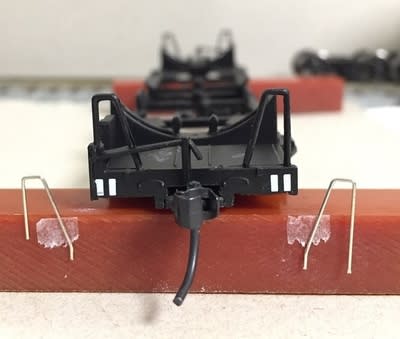

台枠の成形上、多少の加工で収まるのは線バネタイプのケーディカプラーぐらいしか無さそうでしたので、ケーディ158番に振り替えます。

カプラーがはまる円柱部はそのままだと太いので、彫刻刀等である程度細くしたあと耐水ペーパーで滑らかに仕上げます。カプラーがはまるようになったらカプラーポケットのフタをネジ留めして、滑らかに首を振るか確かめますが、渋い場合はフタや台枠の開口部を削って調整します。

最終的にカプラー自体の厚みをヤスる時もありますが、それでも多少渋いこともあります。

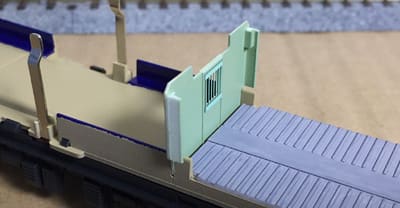

○手すり取替え

台枠の素材はPOMではなく、線が太めです。金属線に取り替えて強度と見た目を向上させます。

0.4ミリ洋白線を製品の手すりに合わせて曲げてゆきます。解放テコ側の手すりはステーに差し込むため、外側が短めです。

元の手すりを切り取り(解放テコが折れた場合は流し込みタイプで接着します)0.5ミリのドリルで開口、瞬着で固定します。ドリル径が線材よりも太いのは、寸法誤差を吸収することと、瞬着を隙間へ確実に染み込ませる為です。

○ブレーキテコ、ステップ取替え

ブレーキテコ、ステップはそれぞれエコーモデルの661番、660番を使用します。

※ステップは製品のものを黒く塗装すれば取替えの必要がないかもしれません。

取替えにあたって下準備が必要となります。

台枠の裏側、ブレーキテコが取り付けてあった赤丸の部分の突起を削り取ります。

ステップを取り替える場合は青丸の取り付け部も切り取ります。

写真には写っていませんが、反対側も同様に行います。

台枠側面の、「8.テコガイド(ブレーキテコセット説明書より)」を取り付ける部分のチャンネル材モールドを幅1ミリほど削っておきます。ハシゴ取り付け穴と間違えないよう注意します。

吐出管とブレーキ機構が一体成形された部品にはブレーキ引棒の表現もされていますが、帯状で目立つので写真の位置でカットしてしまいます。

写真のような配管部品が付いていますのでこれを取り外し(画鋲等で押すと取れ易い)、写真のように配管の端と、真ん中の取付け足をカットしておきます。

この後接着する「テコ軸受」が台枠の半円モールドと干渉するため、矢印で示した部分を削って平らにしておきます。

ブレーキテコセットのエッチングパーツは2、3、6、8、9を使いますが、「テコ軸受(B、C)」「9.緊解表示板」のノリシロ部分は、製品のままではタンク体に干渉するため半分に切り取ります。更に、テコ軸受のノリシロにはペーパーをかけて瞬着の食いつきを良くしておきます。

台枠に組み立てた「8.テコガイド」を接着し、「テコ軸受」を接着します。ハシゴ取付け穴があるので「2.テコ軸受(B)」はノリシロを90度曲げて接着します。

写真は「6.側ブレーキテコ(C)」を通して各パーツの位置関係を見たところ。テコガイドとテコ軸受がこれ以上離れると、側ブレーキテコが収まりませんね。

「9.緊解表示板」とテコ軸受に真鍮線を通し、台枠との垂直具合を見ながら接着します。

この時、真鍮線はまだ固定しません。

車体内側のテコ軸受を接着します。写真中の②は「2.テコ軸受(B)」、③は「3.テコ軸受(C)」を表します。青い②はノリシロを90度曲げています。

真鍮線にテコ軸受を吊るした状態で接着すると、軸の高さを揃えられます。

台枠に吐出管・ブレーキ機構の部品、配管部品(矢印の部分)を先に取り付け、「6.側ブレーキテコ(C)」と真鍮線を接着します。

○ステップの取替え

ステップは長さを突当から5ミリに加工し、ヤスリでしっかりと整形したあと裏側に真鍮線を接着します。横着をして瞬着を使いましたが、まあ無理な扱いをしなければ大丈夫でしょう…。元のステップがあった位置に穴を開けて接着します。

台車はトミックス製TR41に履き替えました。ボルスターに合わせて枕梁の穴を広げるだけで済みます。元の台車にモールドされていた積空切替弁の表現は、当然ながらトミックス製にはありませんので目をつぶるか、自作または移植して補います。

プロポーションがとてもお気に入りだったため、派生形式や改造車が多い実車のごとく“それなりの” 数を導入してしまいました(笑)。

ただし、プラ成形ゆえ、下回りには手を加えたいところがチラホラ…この場をお借りして、備忘録も兼ねて紹介しますので、加工の際の参考になれば幸いです。

今回は台車、カプラー、ブレーキテコ、ステップ、手すりの取替えを行います。

○カプラー取替え

※この加工は少々厄介なので、割愛されても良いかと思います。

台枠の成形上、多少の加工で収まるのは線バネタイプのケーディカプラーぐらいしか無さそうでしたので、ケーディ158番に振り替えます。

カプラーがはまる円柱部はそのままだと太いので、彫刻刀等である程度細くしたあと耐水ペーパーで滑らかに仕上げます。カプラーがはまるようになったらカプラーポケットのフタをネジ留めして、滑らかに首を振るか確かめますが、渋い場合はフタや台枠の開口部を削って調整します。

最終的にカプラー自体の厚みをヤスる時もありますが、それでも多少渋いこともあります。

○手すり取替え

台枠の素材はPOMではなく、線が太めです。金属線に取り替えて強度と見た目を向上させます。

0.4ミリ洋白線を製品の手すりに合わせて曲げてゆきます。解放テコ側の手すりはステーに差し込むため、外側が短めです。

元の手すりを切り取り(解放テコが折れた場合は流し込みタイプで接着します)0.5ミリのドリルで開口、瞬着で固定します。ドリル径が線材よりも太いのは、寸法誤差を吸収することと、瞬着を隙間へ確実に染み込ませる為です。

○ブレーキテコ、ステップ取替え

ブレーキテコ、ステップはそれぞれエコーモデルの661番、660番を使用します。

※ステップは製品のものを黒く塗装すれば取替えの必要がないかもしれません。

取替えにあたって下準備が必要となります。

台枠の裏側、ブレーキテコが取り付けてあった赤丸の部分の突起を削り取ります。

ステップを取り替える場合は青丸の取り付け部も切り取ります。

写真には写っていませんが、反対側も同様に行います。

台枠側面の、「8.テコガイド(ブレーキテコセット説明書より)」を取り付ける部分のチャンネル材モールドを幅1ミリほど削っておきます。ハシゴ取り付け穴と間違えないよう注意します。

吐出管とブレーキ機構が一体成形された部品にはブレーキ引棒の表現もされていますが、帯状で目立つので写真の位置でカットしてしまいます。

写真のような配管部品が付いていますのでこれを取り外し(画鋲等で押すと取れ易い)、写真のように配管の端と、真ん中の取付け足をカットしておきます。

この後接着する「テコ軸受」が台枠の半円モールドと干渉するため、矢印で示した部分を削って平らにしておきます。

ブレーキテコセットのエッチングパーツは2、3、6、8、9を使いますが、「テコ軸受(B、C)」「9.緊解表示板」のノリシロ部分は、製品のままではタンク体に干渉するため半分に切り取ります。更に、テコ軸受のノリシロにはペーパーをかけて瞬着の食いつきを良くしておきます。

台枠に組み立てた「8.テコガイド」を接着し、「テコ軸受」を接着します。ハシゴ取付け穴があるので「2.テコ軸受(B)」はノリシロを90度曲げて接着します。

写真は「6.側ブレーキテコ(C)」を通して各パーツの位置関係を見たところ。テコガイドとテコ軸受がこれ以上離れると、側ブレーキテコが収まりませんね。

「9.緊解表示板」とテコ軸受に真鍮線を通し、台枠との垂直具合を見ながら接着します。

この時、真鍮線はまだ固定しません。

車体内側のテコ軸受を接着します。写真中の②は「2.テコ軸受(B)」、③は「3.テコ軸受(C)」を表します。青い②はノリシロを90度曲げています。

真鍮線にテコ軸受を吊るした状態で接着すると、軸の高さを揃えられます。

台枠に吐出管・ブレーキ機構の部品、配管部品(矢印の部分)を先に取り付け、「6.側ブレーキテコ(C)」と真鍮線を接着します。

○ステップの取替え

ステップは長さを突当から5ミリに加工し、ヤスリでしっかりと整形したあと裏側に真鍮線を接着します。横着をして瞬着を使いましたが、まあ無理な扱いをしなければ大丈夫でしょう…。元のステップがあった位置に穴を開けて接着します。

台車はトミックス製TR41に履き替えました。ボルスターに合わせて枕梁の穴を広げるだけで済みます。元の台車にモールドされていた積空切替弁の表現は、当然ながらトミックス製にはありませんので目をつぶるか、自作または移植して補います。