先週より各方面に配送したプログラム、皆様のお手元に届いたでしょうか?

今年のコヅカ・アートフェスティバルでは、今までの様な大きな野外ライブは行わない事になりましたが、8/2(土)に森の家の中でアットホームなライブを開催します。

***********************

完全予約制ライブ!!

モーフの旅 & 奈良大介 with宮下昌也

日時:8月2日(土)19:00~

会場:アートガーデン・コヅカ 森の家

food:あわわキッチン

料金:¥2.000(終了後、駐車場への送迎あり)

予約・お問い合わせ:080-5475-4931/hoshimitei@gmail.com(宮下)

************************

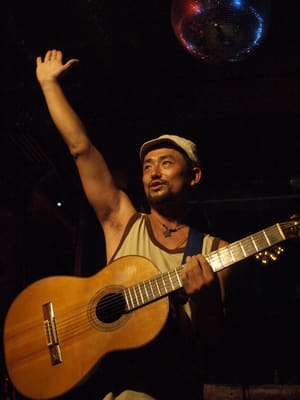

出演してくれる奈良さんとモーフは、コヅカに1回目から参加し続けてくれて、欠かせない存在。

今回は二人ともほぼPAを使わない、アコースティックなパフォーマンスを展開してくれる予定で、マニアックな向きは聴き逃せません。

もちろん僕もライブペインティングで加わります。

ゲスト作家のDEAD DYE・小上馬和宏さんが展示するギャラリースペースがステージになる予定ですが、小上馬さんも何やら目論んでくれているみたいなので、楽しみです。

ライブとしての規模は小さくしましたが、内容はかなり贅沢な展開になって来ています!

そしてこの夜、キッチンに入ってくれるのは中部地方で人気のヴェジタリアン&ヘンプ料理のあわわキッチン。

こちらは岐阜より千葉へ初上陸です!

こんなに贅沢な内容なのに、プログラムに限定25名!と書いたので皆さん遠慮しているのか、まだそれほど申し込みがありません。

このライブはアートフェスティバルとしてではなく僕が個人的にオーガナイズしているので、夜のライブで懸案材料だった送迎も僕自身が行うつもりでいるので25名と書きましたが、森の家はもっと入れます。ただ、来場人数は確認したいので、お手数ですが予約をお願いします。

特別な一夜になること請け合いのアコースティック・ライブ、どうぞお気軽にご予約、お問い合わせください!

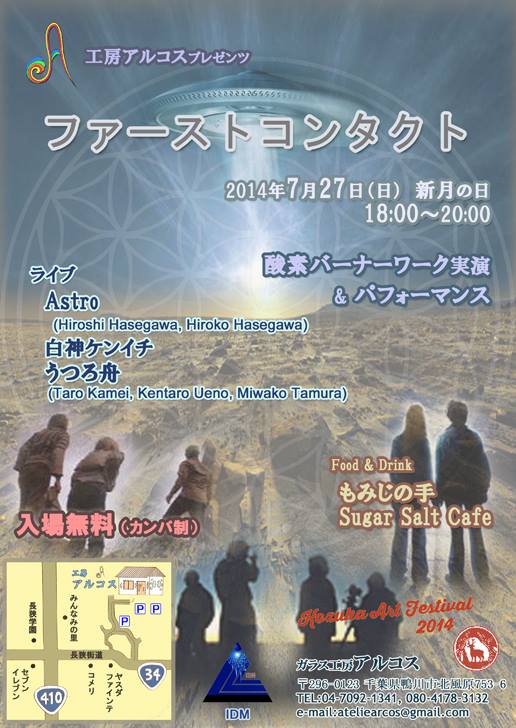

そして7月27日(日)18:00~20:00には工房アルコスで入場無料ライブが開催されます!

ファーストコンタクトとタイトルされたこのライブ、エレクトリックミュージックという事以外詳細不明。ムリロさんのバーナーワークのパフォーマンスもある様ですが、どんなライブになるのでしょう?

お問い合わせは工房アルコス(080-4178-3132/ateliearcos@gmail.com)まで。

プログラムに記載されていませんがこの7/27(日)午後、アートガーデン・コヅカ会場内のバンブービレッジでは、たまっ子座(from東京都福生市)のライブもあるとか?

また、8月1~3日(金~日)詩人大島健夫による自作詩・物語の朗読 が森の家で行われますが時間は未定。

さらに、8月2、3日(土、日)午後、森の家で行われるフラのワークショップの後、小林徹也君のオテモヤンズのゲリラライブも行われるらしいのですが、こちらも詳細不明なので当日をお楽しみに!