ガマの油売りと居合い抜き

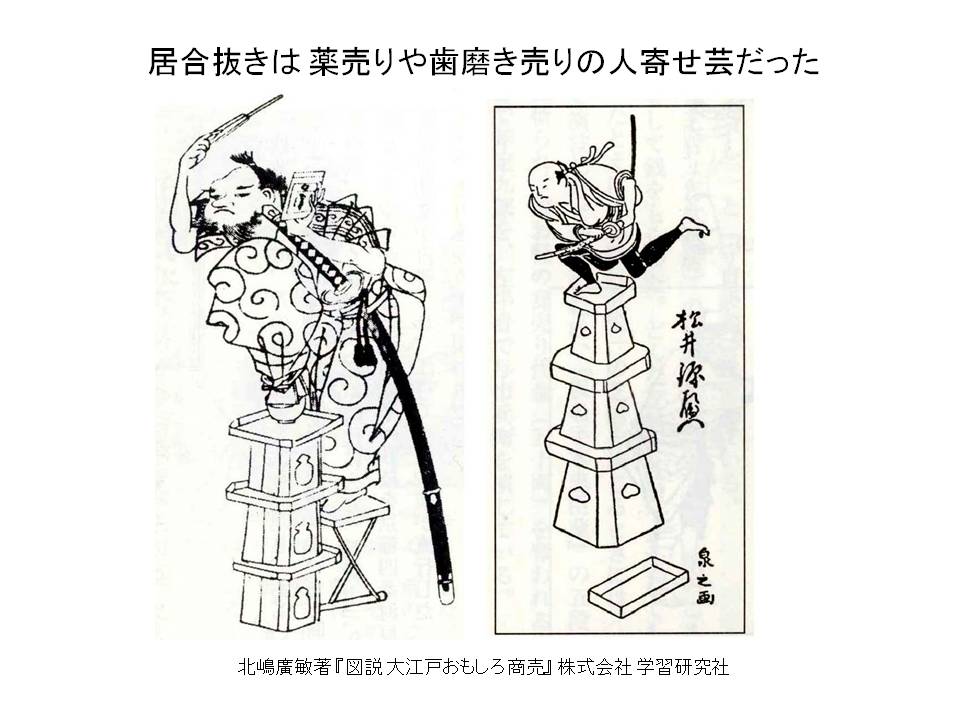

居合抜きは、薬売りや歯磨き売りの人寄せ芸だった

居合からでて見世物化した曲芸を「居合い抜き」といった。

居合は座したまま気合で抜刀し敵をきる武術で、武士のたしなみとして刀を使った精神修養法の一つである。

戦国時代の1542年、現在の山形県村山市に生まれた林崎甚助重信が父の仇討ちのため、

村山市の林神社に参籠した末、満願の夜に霊夢を見て発想したと言われている。

この林崎甚助が編み出したのが「夢想神伝重信流」といいい、居合の始まりと言われている。

その後、弟子たちによってその時代時代に合ったものに工夫され、いくつかの流派が生まれていった。

のちに田宮流、関口流、無外流などの流派が生まれた。

江戸の金六町

角川書店『新版 江戸名所図会』(上巻) P.216~217

江戸の太平期にはいると武術が見世物化し、寛文(1661~73)のころ

居合・兵法・捕手(とりて)(柔術)などの見世物が京の四条河原などで始まった。

元禄・宝永(1688~1711)のころに富山の反魂丹(はんごたん)売りの香具師(やし)松井一家が

人寄せとして居合抜きを演ずるようになり、

享保期(1716~36)には松井源左衛門の名がみえる。

高あしだをはき、たすきがけで三宝を幾つも積み重ねた上にのぼり、

4、5尺(約1.2~1.5m)の刀を抜きはなったのである。

のちに浅草田原町で歯みがき粉を売った松井源水は、

居合抜きのかわりに曲独楽(こま)をもって知られている。

天気のよい日には浅草の観音堂の西の広場で幕を引き、

筵を引いて独楽をまわし人を集めて歯磨きを売った。

下図で、柵の中の二人の男は、”お立会い”と称するもので、

痛み止めの薬を縫ったり歯磨きを売った。

安永・天明期(1722~1789)には、

やはり両国の歯みがき売りの茗荷(みょうが)屋門次郎が居合抜きで名高く、2代つづいている。

その後、永井兵助が代々蔵前に住んで歯みがき売りのあいきょうに人寄せをして明治まで5代まで続いた。

長井家は文政年間(1818~30年)、御成御用を仰せつけられ、

将軍や若君などが浅草へ御成になるときには、

得意の居合い抜きを上覧に供し、その都度、褒美を頂戴した。

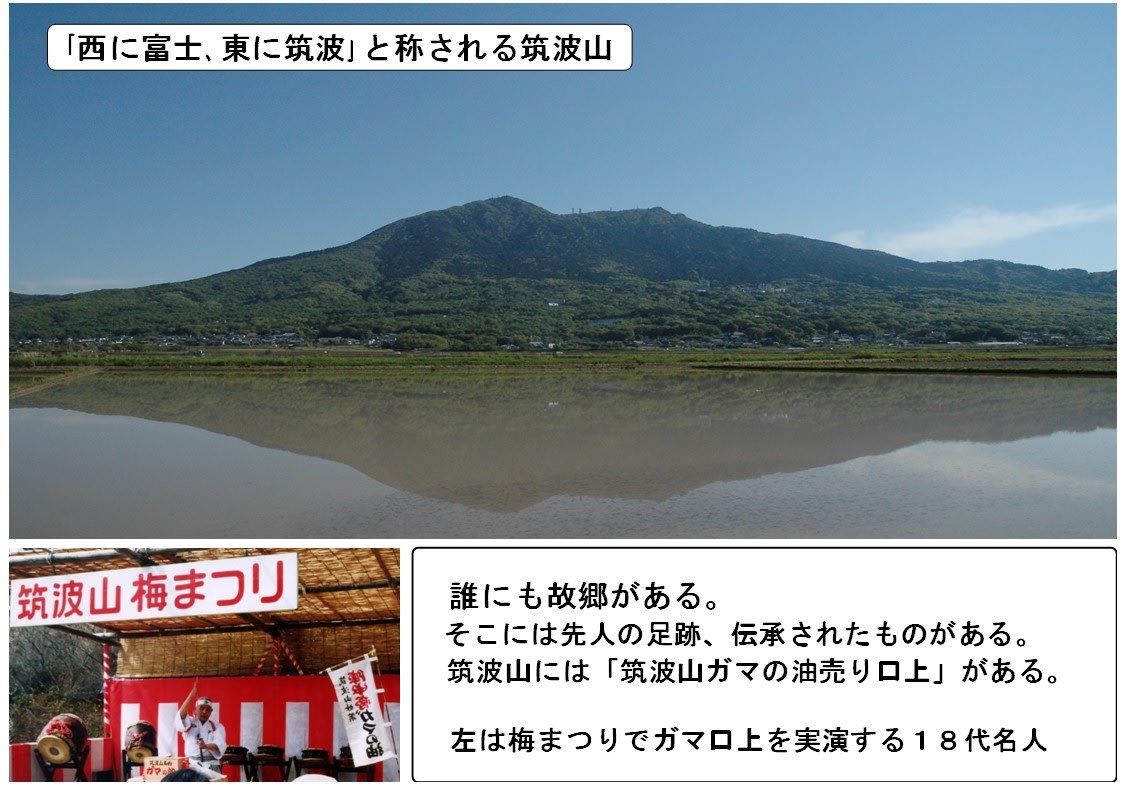

香具師の元締め兵助に弟子入りした筑波山麓 永井村の百姓兵助は、

日本刀でガマの油売りの芸を考案したところ商売が繁盛したと伝えられている。

【関連記事】

「ガマの油売り口上と保存会」

ガマの油売り口上保存会の設立の経緯と「居合い抜き」