神郡の街並

江戸城の鬼門(東北方)を守る筑波山の中禅寺(現・筑波山神社)を改築するために、3代将軍・徳川家光により整備された北条~神郡~筑波をつなぐ運搬路は、後に参詣道として発展して「つくば道」と呼ばれ、現在「日本の道100選」の一つである。

神郡から筑波山を望む

北に筑波山を仰ぎ、東に連なる山々がのびる神郡。

神郡条理という水田の遺構があり、古くから米作りや田の粘土による瓦作りが行われていた。

舘地区には蚕を御神体とする蚕影神社がある。

【関連記事】

筑波山神社と姉妹の関係にある神郡の蚕影(こかげ)神社

普門寺の歴史

鎌倉時代末、元亭年間(1321年~1324年)、筑波山麓一帯で布教活動を続けていた乗海大和尚によって開創された真言宗豊山派の寺院である。慈眼山三光院普門寺と号し、平安末の高僧恵心僧都御作の阿弥陀如来が御本尊です。

常陸の豪族小田家の祈願寺として隆盛を極め、末寺507ケ寺を有し、10万石の格式を誇った往時もあった。江戸時代末までは数多く檀林が開かれた田舎本寺として、日本仏教史上重要な役割を果たした古刹である。しかし歴史の中で浮沈を繰り返し現在に至っている。

伽藍、境内の佇まいは素朴であるが、静寂さが取得(とりえ)である。流れおちる滝の音、朝日にきらめく滝しぶき、夕日に映える水の流れ、大宇宙の生命の営みと大地の鼓動、生気を感じさせるものがある。

桜咲く早春、風薫る5月、秋は楓の綾錦、四季折々の風情がありがたい浄域です。南高台からの筑波山は絶景ポイントで、カメラ、絵筆に最適地である。

地水火風空は大自然の根源、大日如来の本体である。御本尊に手を合わせ、静かに滝辺に座して、大宇宙、みほとけの声を聴き、生きる悦びと心の安らぎを求められてはいかがでしょうか。

本堂は寛政年間再建、客殿(講堂)が寳暦年間再建、鐘楼は寛政年間再建、平成13年再再建、赤門が天明年間再建、黒門の建立年不詳、書院は慶応年間新築、境内は9,900平方メートルである。

両界曼荼羅(江戸期つくば市重文)、小田家供養塔(室町期県重文)、十八世元雅大和尚入定遺跡、寳暦8年の什物帳、天狗党田中愿蔵鎮魂碑等が現存する。

南 無 阿 弥 陀 仏

文責 第四十九世 宥弘

平成二十一年三月吉日

(註)普門寺の案内板『普門寺の歴史』より。

(注) 寛政年間: 1789年~1800年

宝暦年間: 1751年~1760年

天明年間: 1781年~1780年

慶応年間: 1865年~1867年

【関連記事】 筑波山麓 国指定史跡 「小田城跡」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

普門寺の黒門と赤門

真言宗で鎌倉末期の創建と伝えられる。江戸時代には約300の門末寺院を持つ。室町から戦国時代には茨城南部を治めていた小田氏(つくば市小田に城跡)の北の祈願寺で、南の法泉寺(大岩田)、東の南円寺(手子沼)、西の大聖寺(土浦市永国)で四方を固めていた。

9月23日の秋分の日には、歴史講演会と御施餓鬼(おせがき)が行われる。

かつて白門とあわせて、山道が極楽への道となるように各門が配色されていた。

梁の紋様や主柱の飾りから、江戸初期に作られた門が江戸後期に改修・再建されたといわれている。

黒 門

赤 門

再建された本堂

碑「田中愿蔵隊陣営の跡」

「田中愿蔵隊陣営の跡」の碑文

水戸天狗塔の叛乱は、元冶元年3月27日、筑波山挙兵に始まった

この集団を筑波勢と云う 彼らは天下に尊王攘夷を呼号注1した

この1党は、4月10日日光東照宮に参拝し 14日には大平山に移動 馳せ参じた客兵も多く 5月晦日には総員壱千餘人となり意気軒昂 幕府追討軍を迎撃のため筑波山に帰陣した 田中愿蔵隊はこの筑波勢の一隊である

四中隊が當普門寺に駐屯したのは6月中旬である。爾後田中中隊は積極果敢に幕府軍と交戦した 是等草莽の諸隊士は戦死または刑死して悉く国難に殉じた

隊長の愿蔵君は此処に宿陣中何を想い何を考えていたのであろうか 福島県塙町の郷土史家金沢春友先生は遺書に賊徒の汚名を受けて10月16日塙で斬られた田中愿蔵は、勤皇討幕の念最も強い21歳の秀傑であったと評している

後に金沢先生と共に田中隊の雪冤注2に盡力されたのは 天狗騒の著者横瀬夜雨先生であった

茲に陣営の跡を記念し併せて鎮魂の碑とする

平成3年春 那珂湊市 関山墨正七十七歳誌してこれを建てる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注1 呼号の「号」の文字は、碑文では「號」の俗字であったが「号」に置き換えた。

注2 雪冤(せきえん): 無実の罪をすすぎ清める。晴天白日の身となる。

江戸末期、尊皇攘夷を掲げて水戸藩士が天狗党と名乗り筑波で挙兵、その一隊を率いる田中愿蔵が普門寺の庫裏に陣を構えていた。村民から米やお金を強引に徴収したと聞く。田中隊はここを拠点に下館、下妻方面に出陣したようだと、寺の人が話していた。

【関連記事】

幕末・維新期における水戸藩の脱落と水戸天狗党挫折の背景

島崎藤村の「夜明け前」に描かれた水戸天狗党(1)

水戸天狗党筑波勢の戦いと末路、天狗塚の話

つくば市 普門寺、賊徒と言われた「田中愿蔵隊陣営の跡」の碑

田中愿蔵隊は、村民には手荒な対応をしたようだ。

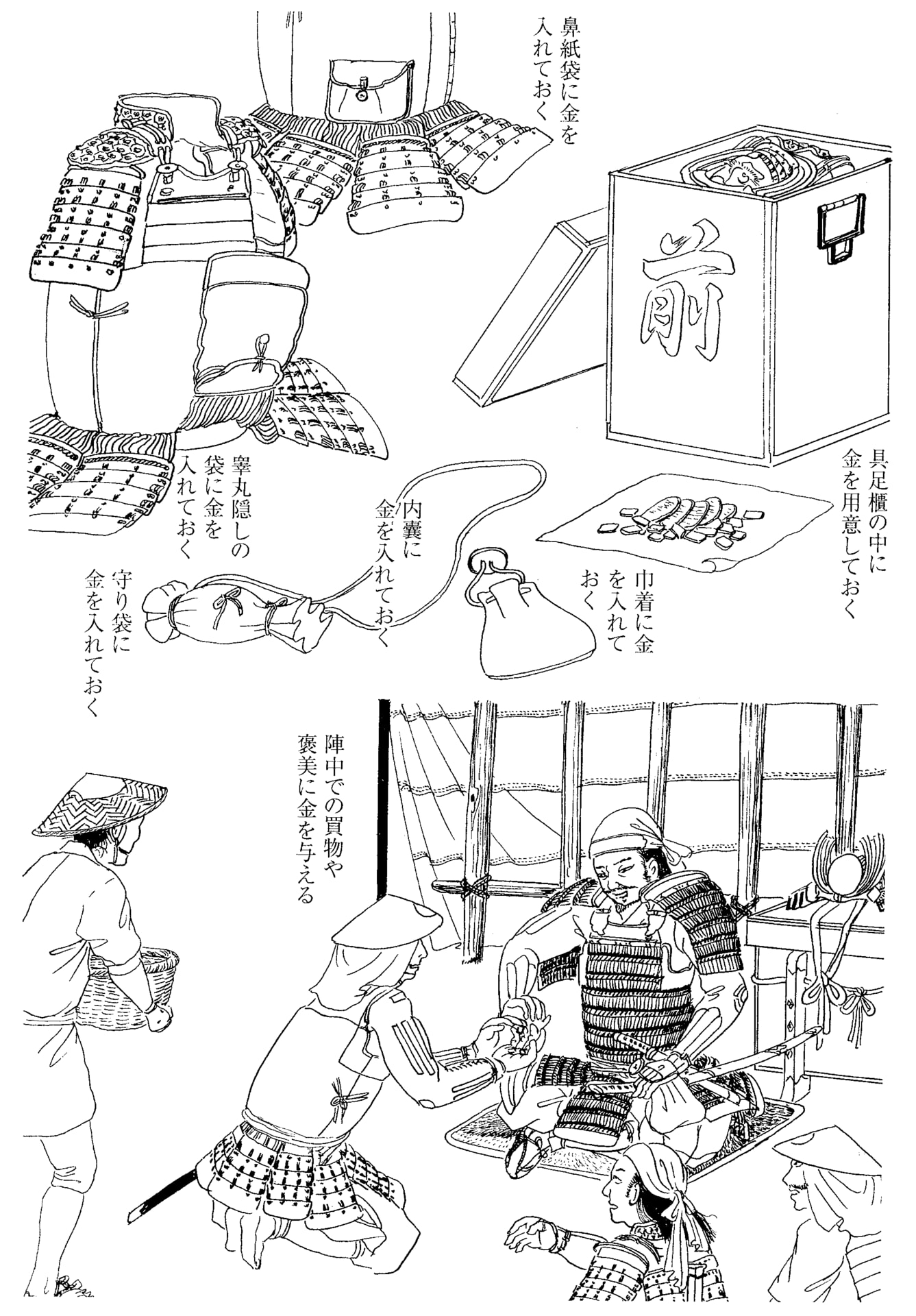

下図のようなイメージだろうか。

苅田・植田を捏ねる雑兵たち

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」(柏書房)303頁

戦陣でも金が要る

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」(柏書房)192頁

戦場では何でも食料の足しにする

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」(柏書房)195頁

陣中の盗難

戦国時代の戦乱では、このような場面があったのであろう。

天狗党は金や食料調達などのため民家に押し入り強奪した。

その代表格が田中愿蔵隊である。

笹間良彦著「図説日本戦陣作法辞典」(柏書房)197頁

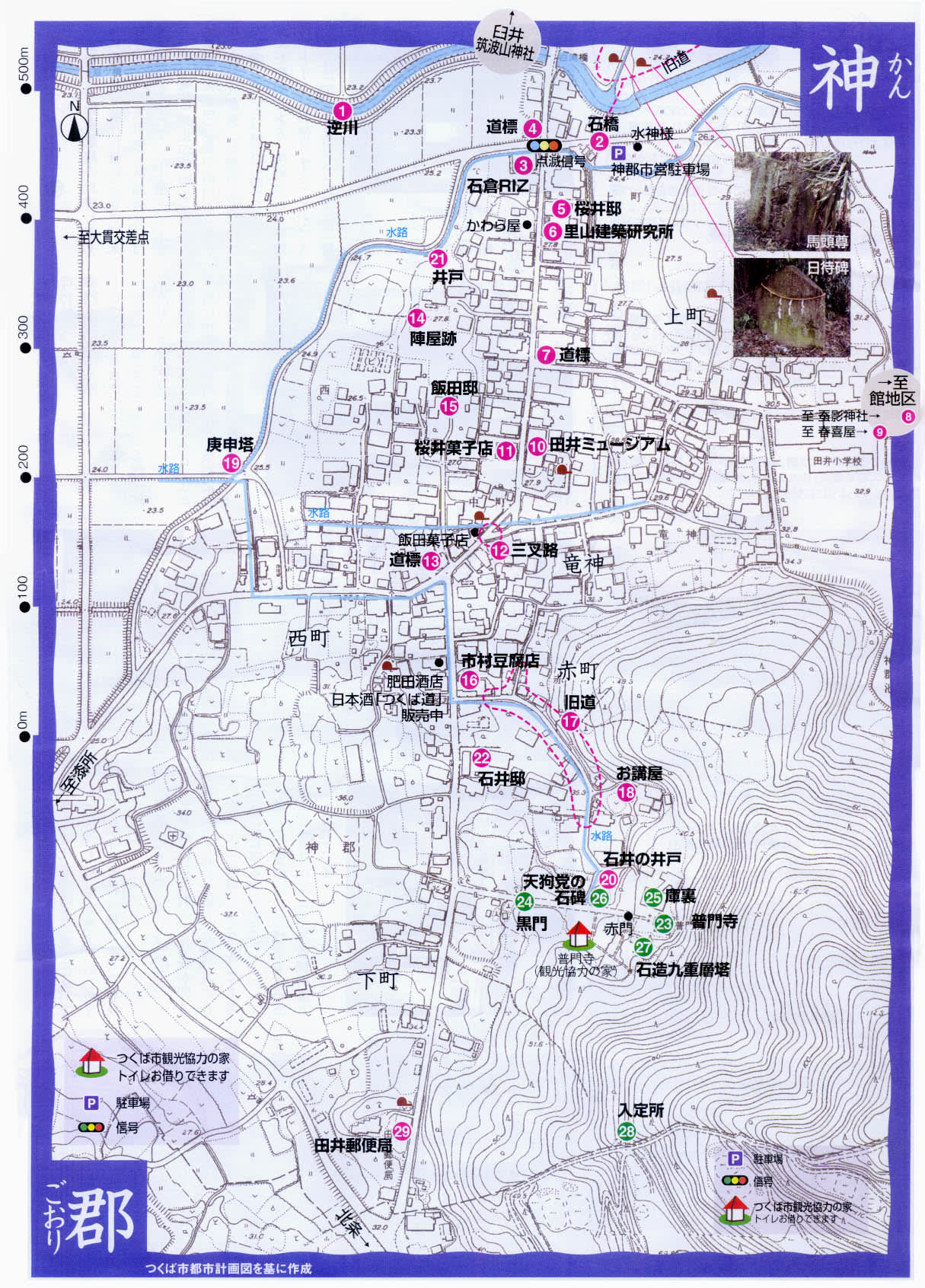

神郡マップ

神郡マップ(発行:つくば市)

【関連記事】

天狗党の筑波挙兵 義挙か不満分子の反乱か 金穀の徴発は“恐喝”、“強盗”だ!