皆様こんばんは。

本日は毎月恒例となった日本棋院情報会員のPRを行いたいと思います。

なお過去の記事はこちらです→第1回 第2回 第3回 第4回

棋譜再生ソフトの使い方は第4回で詳しく解説しています。

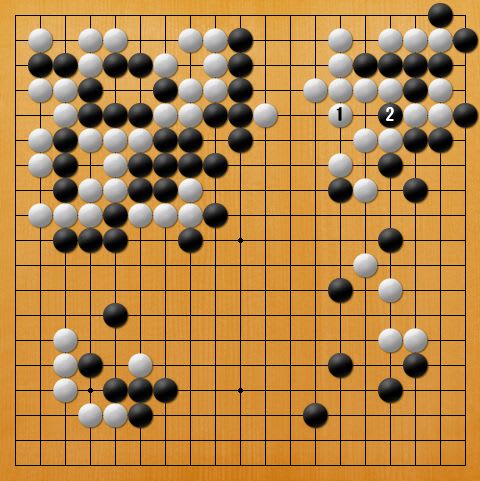

本日ご紹介するのは趙治勲名誉名人と金秀俊八段の対局です。

師弟対局は序盤から終局まで戦いが続く物凄い碁でした。

あまりに濃い内容に解説の分量は5割増し、労力は2倍

ぜひ1局丸ごとご覧頂きたいですね。

当ブログではその中の一部をご紹介します。

今回はいきなりな場面から始めてみます(笑)

左上に激戦の跡が残っていますね。

もちろんその部分も詳しく解説しています。

(参考図)「白1と受けさせれば黒2と止めてしまう狙いです。

黒△が働いています。」

(実戦)

「白としては当然の反撃です。

黒は予定通りの進行のはずですが、しかしどうするのでしょうか?」

ここで参考図が2つ入りますが、スペースの都合上省略します。

(実戦)「黒はこの返し技を用意していました。

AとBを見合いにしています。」

ここで白Aと白Bそれぞれについて参考図で解説していますが、省略します。

どちらもダメという事です。

(実戦)「白もまた凄い手を返しました。

まるで自殺手ですが、どういう意図なのでしょうか?」

ここで参考図が2つ入ります。

(参考図1)「黒1、3と打たれると3子を取られてしまいます。

しかし実はこれが白の注文です。」

参考図2に続きます。

(参考図2)「前図の後白1と繋ぐ手が成立します。

黒2と打つと白5が両当たりになります。

これが白の狙いでした。」

(実戦)白の狙いを察知して先にハネ出しを決行しました。

虚々実々の駆け引きです。

(実戦)

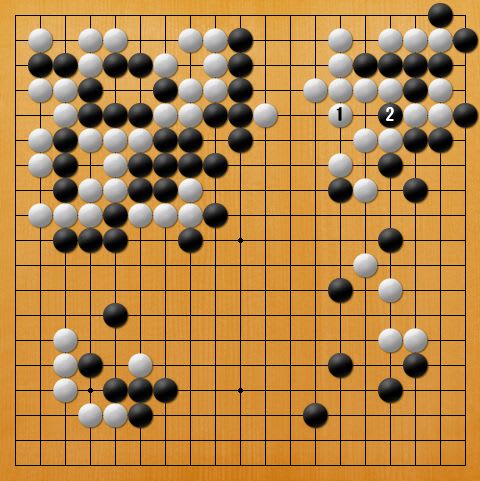

白1「出る一手です。」

黒2「切って行きました。

白を取れるわけではありませんが、どういう狙いでしょうか?」ここで参考図が2つ入りますが省略します。

白3「1子を逃げずに切りました。

正着です。」

黒4「この一手です。」ここで参考図が入りますが省略します。

白5「当然繋ぐ一手です。

次に白Aがありますが・・・」

黒6「構わず押さえが好手です。」

白7「白は当然2子を取りますが・・・」

黒8「2子を捨て石に渡る作戦でした。」

(実戦)

白1「取るしかありません。」

黒2「こういう所を放り込んでおくのは大事です。」参考図で放り込む理由を解説していますが省略します。

(実戦)

白1「欠け目になりました。」

黒2「それから渡ります。」

(実戦)「白も守りました。

これで右辺一帯の戦いは一段落です。

黒は隅の石を救出し、白は上下を繋がりました。」

最後にここでの参考図を載せます。

参考図「繋がったと言うのは、黒1から無理やり切断しても良い事が無いからです。

下辺の黒模様が消えてしまいます。」

この後白が下辺に突入して、さらに100手近く戦いが続きます。

最初から最後まで目が離せない1局でした。

もう1局の解説は彦坂直人九段対佐々木毅六段戦です。

当ブログでも一部をご紹介しましたが、両者の軽やかなサバキが印象的な1局でした。

来月は山田規三生九段対村松大樹六段、王景怡会津中央病院杯(当時)対稲葉かりん初段の2局を解説する予定です。

ご興味をお持ちになった方は、ぜひ日本棋院情報会員にご入会ください!

本日は毎月恒例となった日本棋院情報会員のPRを行いたいと思います。

なお過去の記事はこちらです→第1回 第2回 第3回 第4回

棋譜再生ソフトの使い方は第4回で詳しく解説しています。

本日ご紹介するのは趙治勲名誉名人と金秀俊八段の対局です。

師弟対局は序盤から終局まで戦いが続く物凄い碁でした。

あまりに濃い内容に解説の分量は5割増し、労力は2倍

ぜひ1局丸ごとご覧頂きたいですね。

当ブログではその中の一部をご紹介します。

今回はいきなりな場面から始めてみます(笑)

左上に激戦の跡が残っていますね。

もちろんその部分も詳しく解説しています。

(参考図)「白1と受けさせれば黒2と止めてしまう狙いです。

黒△が働いています。」

(実戦)

「白としては当然の反撃です。

黒は予定通りの進行のはずですが、しかしどうするのでしょうか?」

ここで参考図が2つ入りますが、スペースの都合上省略します。

(実戦)「黒はこの返し技を用意していました。

AとBを見合いにしています。」

ここで白Aと白Bそれぞれについて参考図で解説していますが、省略します。

どちらもダメという事です。

(実戦)「白もまた凄い手を返しました。

まるで自殺手ですが、どういう意図なのでしょうか?」

ここで参考図が2つ入ります。

(参考図1)「黒1、3と打たれると3子を取られてしまいます。

しかし実はこれが白の注文です。」

参考図2に続きます。

(参考図2)「前図の後白1と繋ぐ手が成立します。

黒2と打つと白5が両当たりになります。

これが白の狙いでした。」

(実戦)白の狙いを察知して先にハネ出しを決行しました。

虚々実々の駆け引きです。

(実戦)

白1「出る一手です。」

黒2「切って行きました。

白を取れるわけではありませんが、どういう狙いでしょうか?」ここで参考図が2つ入りますが省略します。

白3「1子を逃げずに切りました。

正着です。」

黒4「この一手です。」ここで参考図が入りますが省略します。

白5「当然繋ぐ一手です。

次に白Aがありますが・・・」

黒6「構わず押さえが好手です。」

白7「白は当然2子を取りますが・・・」

黒8「2子を捨て石に渡る作戦でした。」

(実戦)

白1「取るしかありません。」

黒2「こういう所を放り込んでおくのは大事です。」参考図で放り込む理由を解説していますが省略します。

(実戦)

白1「欠け目になりました。」

黒2「それから渡ります。」

(実戦)「白も守りました。

これで右辺一帯の戦いは一段落です。

黒は隅の石を救出し、白は上下を繋がりました。」

最後にここでの参考図を載せます。

参考図「繋がったと言うのは、黒1から無理やり切断しても良い事が無いからです。

下辺の黒模様が消えてしまいます。」

この後白が下辺に突入して、さらに100手近く戦いが続きます。

最初から最後まで目が離せない1局でした。

もう1局の解説は彦坂直人九段対佐々木毅六段戦です。

当ブログでも一部をご紹介しましたが、両者の軽やかなサバキが印象的な1局でした。

来月は山田規三生九段対村松大樹六段、王景怡会津中央病院杯(当時)対稲葉かりん初段の2局を解説する予定です。

ご興味をお持ちになった方は、ぜひ日本棋院情報会員にご入会ください!