皆様こんばんは。

3月は個人的にとても面倒な季節です。

第一に、花粉症です。

対局には高い集中力が求められるので、結構つらいですね。

この時期に決まって成績を落とす棋士もちらほらと・・・。

何とか対策して乗り切りたいですね。

第二は、確定申告です。

棋士は基本的には個人事業主なので、確定申告が必要になります。

私はコツコツ記録を整理する習慣が無いので、この時期になると慌てて領収書を整理し始めたりします。

結局、丸一日かけてようやく終わりました。

パソコンで書類を作成できない時代なら、もっと大変だったでしょうね。

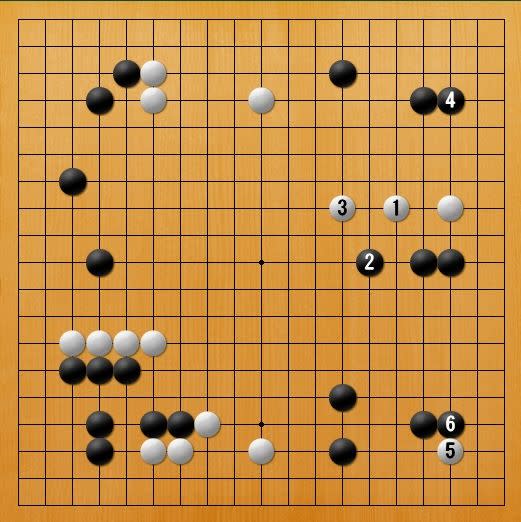

さて、本日は7子局の指導碁を題材にします。

1図(テーマ図)

白△と打ち込んだ場面です。

ここで黒はどう考えたら良いでしょうか?

2図(実戦)

実戦は黒1と打たれました。

これは今打つ必要の無い手です。

問題になっていれば、こういう手を選ばれる方は少ないでしょう。

しかし、実際に指導碁を打っていて、こういう手を打たれる事は結構多いのです。

白に入って来られると、とりあえず守りの手を打ちたくなってしまうのですね。

うわ手を過剰に怖がってしまう事は、上達を妨げる原因になります。

3図(実戦)

実戦はこのように進みました。

右辺の白は悠々と根拠を確保し、先手を取って白11にまで回ってしまいました。

単騎で右辺に突入した白としては、望外の結果と言えます。

こうなってみると、黒△が働いていない事が分かりますね。

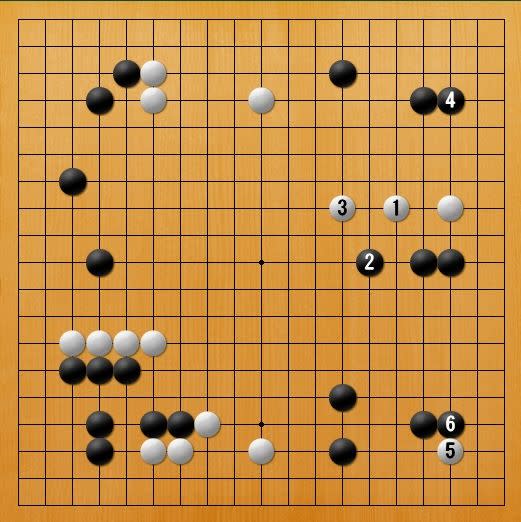

4図(正解図)

黒1が正解です。

右辺に入って来た白の根拠を奪いながら、黒△を生かして右下の黒模様を大きくする狙いです。

置き碁は四隅の黒地を守り切って逃げ切るゲームではなく、置き石を生かしてポイントを挙げて行くゲームです。

大きなポイントを挙げるチャンスは必ず何度かあり、そこを逃すたびに大きく差が縮まります。

1回のミスで置き石1つ分のリードを減らす事は珍しくありません。

ここもそんな場面です。

5図(続・正解図)

白1なら黒2と追いかけ、自然と右辺黒模様が大きくなって行きます。

そして白3となると右上隅が弱くなるので、そこではじめて黒4などと守っておきます。

この手は白の根拠を奪う手にもなるので、将来再び攻めるチャンスが回って来るかもしれません。

右下に関しては白5と三々に入られると取る事はできませんが、少なくとも右辺は大きな黒地になるでしょう。

白1、3と地にならない手を打たせ、その間に黒2、4などと価値のある手を打てれば、攻めの効果は十分に上がっているのです。

6図(正解変化図)

実戦同様白1なら、黒2と受けておいて問題ありません。

3図と違って右辺白のスペースが狭く、放置して黒Aと被せられると非常に苦しくなります。

白Aと頭を出すぐらいですが、黒Bと追ってやはり好調です。

7図(もう一つ)

黒1のように打たれる方も多いですね。

これは攻めの姿勢である点は良いのですが、白Aが残って右下の黒模様に悪影響があります。

また、右上隅には白BやCと入られると中々取れず、下手をすると外側の黒が攻められかねません。

うわ手はこういう所を必ず狙って来ますから、あまりお勧めはできない進行ですね。

うわ手の石を攻めるのは怖いという方が多いのですが、決して危ない手を打つ必要はありません。

4図~6図のように、安全な手だけでも十分攻められるのです。

沢山石を置いているからこそ、積極的に打って頂きたいですね。

3月は個人的にとても面倒な季節です。

第一に、花粉症です。

対局には高い集中力が求められるので、結構つらいですね。

この時期に決まって成績を落とす棋士もちらほらと・・・。

何とか対策して乗り切りたいですね。

第二は、確定申告です。

棋士は基本的には個人事業主なので、確定申告が必要になります。

私はコツコツ記録を整理する習慣が無いので、この時期になると慌てて領収書を整理し始めたりします。

結局、丸一日かけてようやく終わりました。

パソコンで書類を作成できない時代なら、もっと大変だったでしょうね。

さて、本日は7子局の指導碁を題材にします。

1図(テーマ図)

白△と打ち込んだ場面です。

ここで黒はどう考えたら良いでしょうか?

2図(実戦)

実戦は黒1と打たれました。

これは今打つ必要の無い手です。

問題になっていれば、こういう手を選ばれる方は少ないでしょう。

しかし、実際に指導碁を打っていて、こういう手を打たれる事は結構多いのです。

白に入って来られると、とりあえず守りの手を打ちたくなってしまうのですね。

うわ手を過剰に怖がってしまう事は、上達を妨げる原因になります。

3図(実戦)

実戦はこのように進みました。

右辺の白は悠々と根拠を確保し、先手を取って白11にまで回ってしまいました。

単騎で右辺に突入した白としては、望外の結果と言えます。

こうなってみると、黒△が働いていない事が分かりますね。

4図(正解図)

黒1が正解です。

右辺に入って来た白の根拠を奪いながら、黒△を生かして右下の黒模様を大きくする狙いです。

置き碁は四隅の黒地を守り切って逃げ切るゲームではなく、置き石を生かしてポイントを挙げて行くゲームです。

大きなポイントを挙げるチャンスは必ず何度かあり、そこを逃すたびに大きく差が縮まります。

1回のミスで置き石1つ分のリードを減らす事は珍しくありません。

ここもそんな場面です。

5図(続・正解図)

白1なら黒2と追いかけ、自然と右辺黒模様が大きくなって行きます。

そして白3となると右上隅が弱くなるので、そこではじめて黒4などと守っておきます。

この手は白の根拠を奪う手にもなるので、将来再び攻めるチャンスが回って来るかもしれません。

右下に関しては白5と三々に入られると取る事はできませんが、少なくとも右辺は大きな黒地になるでしょう。

白1、3と地にならない手を打たせ、その間に黒2、4などと価値のある手を打てれば、攻めの効果は十分に上がっているのです。

6図(正解変化図)

実戦同様白1なら、黒2と受けておいて問題ありません。

3図と違って右辺白のスペースが狭く、放置して黒Aと被せられると非常に苦しくなります。

白Aと頭を出すぐらいですが、黒Bと追ってやはり好調です。

7図(もう一つ)

黒1のように打たれる方も多いですね。

これは攻めの姿勢である点は良いのですが、白Aが残って右下の黒模様に悪影響があります。

また、右上隅には白BやCと入られると中々取れず、下手をすると外側の黒が攻められかねません。

うわ手はこういう所を必ず狙って来ますから、あまりお勧めはできない進行ですね。

うわ手の石を攻めるのは怖いという方が多いのですが、決して危ない手を打つ必要はありません。

4図~6図のように、安全な手だけでも十分攻められるのです。

沢山石を置いているからこそ、積極的に打って頂きたいですね。