皆様こんばんは。

Masterの棋譜紹介も後半に入ります。

今回は李欽誠九段(中国)との対局をご紹介します。

李九段はまだ18歳ですが、昨年のテレビアジア選手権優勝者です。

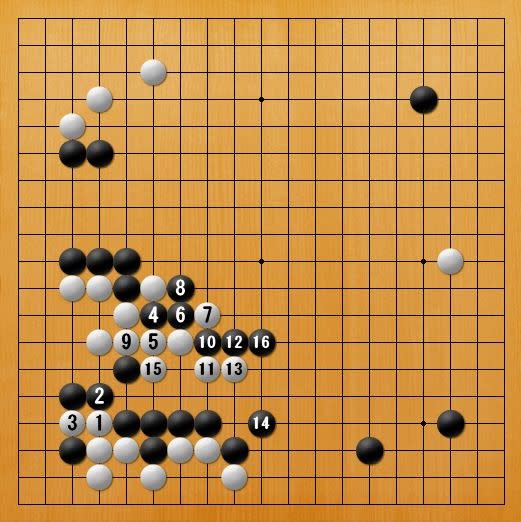

1図(テーマ図)

Masterの黒番です。

白1と打った場面、黒は左辺に孤立した白△を攻めたい所です。

真っ先に思い浮かぶのは、黒Aと2間に開きながら白の根拠を奪う手で、白B、黒C、白Dとなりそうです。

しかし、これは白にど真ん中を飛び出されて攻めが利く感じがありませんし、むしろ左下の黒が心配になって来ます。

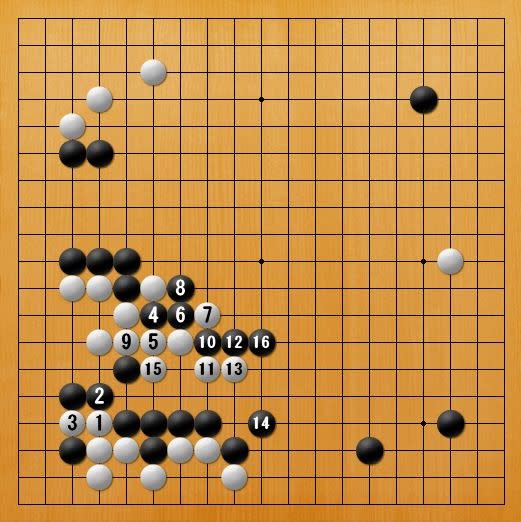

2図(実戦)

Masterの打った手は、何と黒1の肩ツキから黒3!

目一杯に白に迫って行きました。

形としてはかなり強引ですが、周囲には黒石が多いので立派に成立します。

この打ち方を見て、真っ先に思い浮かんだ棋士が梶原武雄九段です。

梶原九段は石の働きを極限まで追求する棋風でした。

タイトルにこそ恵まれませんでしたが、鋭い着想は多くの棋士に影響を与えました。

恐らく梶原九段なら、同じ手を打ったのではないでしょうか。

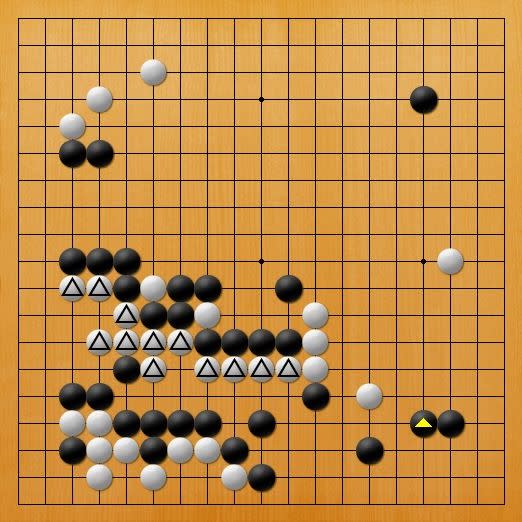

3図(実戦)

白1に黒2と押さえ込むのがポイントで、白△の頭をハネた形に持って行きます。

この急所を逃しては台無しというものです。

白5に石が来て左下黒が弱くなりますが、そこで黒6、8と下辺の白にモタレながら補強し、Aの切りを狙います。

白9と守られましたが、黒12、14を気分良く利かす事ができました。

そして自身を補強する黒16が、なおも黒Aを狙う急所にも当たっています。

黒の打つ手がツボにはまってきました。

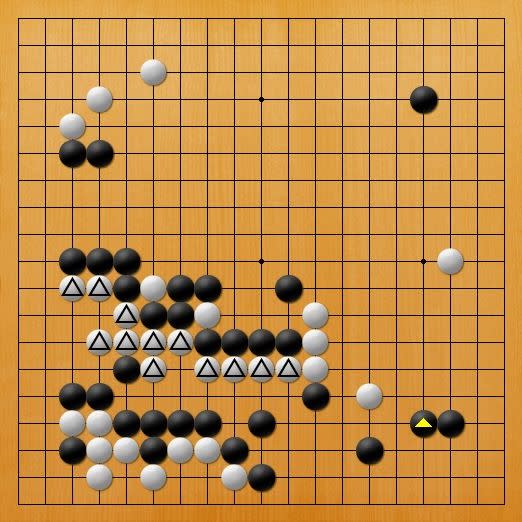

4図(実戦)

守ってばかりではつらいからと、白1、3と黒の根拠を奪って反撃の姿勢を見せました。

しかし、これは無理でした。

黒4、さらに黒10の切りが強烈で、いっぺんに白が苦しくなりました。

白9、白15とダメを繋がされたのはつら過ぎます。

5図(実戦)

その後黒△までと進みました。

中央が真っ黒になった上に、下辺も自然と黒地になっては勝負あった感じです。

白△が全く役に立たない石になってしまいました。

Masterの棋譜紹介も後半に入ります。

今回は李欽誠九段(中国)との対局をご紹介します。

李九段はまだ18歳ですが、昨年のテレビアジア選手権優勝者です。

1図(テーマ図)

Masterの黒番です。

白1と打った場面、黒は左辺に孤立した白△を攻めたい所です。

真っ先に思い浮かぶのは、黒Aと2間に開きながら白の根拠を奪う手で、白B、黒C、白Dとなりそうです。

しかし、これは白にど真ん中を飛び出されて攻めが利く感じがありませんし、むしろ左下の黒が心配になって来ます。

2図(実戦)

Masterの打った手は、何と黒1の肩ツキから黒3!

目一杯に白に迫って行きました。

形としてはかなり強引ですが、周囲には黒石が多いので立派に成立します。

この打ち方を見て、真っ先に思い浮かんだ棋士が梶原武雄九段です。

梶原九段は石の働きを極限まで追求する棋風でした。

タイトルにこそ恵まれませんでしたが、鋭い着想は多くの棋士に影響を与えました。

恐らく梶原九段なら、同じ手を打ったのではないでしょうか。

3図(実戦)

白1に黒2と押さえ込むのがポイントで、白△の頭をハネた形に持って行きます。

この急所を逃しては台無しというものです。

白5に石が来て左下黒が弱くなりますが、そこで黒6、8と下辺の白にモタレながら補強し、Aの切りを狙います。

白9と守られましたが、黒12、14を気分良く利かす事ができました。

そして自身を補強する黒16が、なおも黒Aを狙う急所にも当たっています。

黒の打つ手がツボにはまってきました。

4図(実戦)

守ってばかりではつらいからと、白1、3と黒の根拠を奪って反撃の姿勢を見せました。

しかし、これは無理でした。

黒4、さらに黒10の切りが強烈で、いっぺんに白が苦しくなりました。

白9、白15とダメを繋がされたのはつら過ぎます。

5図(実戦)

その後黒△までと進みました。

中央が真っ黒になった上に、下辺も自然と黒地になっては勝負あった感じです。

白△が全く役に立たない石になってしまいました。