皆様こんばんは。

まずはお知らせです。

日本棋院若手棋士の、ツイッターアカウントができました!

日本棋院は情報発信力が弱いと、常々不満に思っていました。

しかし、若手棋士達が動いてくれました!

週替わりで、10代、20代中心の若手棋士が、様々なコメントを発信してくれるようです。

私は、こういった試みを待ち望んでいました。

棋士と囲碁ファンの距離を縮めるための、良いきっかけになると思います。

ツイッターは会員登録しなくても見られますので、https://twitter.com/wakatekishi_igoをお気に入り登録して頂くだけでも結構です。

ぜひご覧ください!

さて、本日は幽玄の間で中継された対局をご紹介します。

高尾紳路名人(黒)と山田拓自八段の対局です。

高尾名人は、皆さんご存知のように、手厚く構えて堂々と戦う棋風です。

山田八段は、ユニークな戦い方をします。

一見すると筋や形が悪そうな手を打ちながら、いつの間にか形にしてしまいます。

一言で言えば、粘り強い棋風という事になるでしょう。

そんな2人が対局した結果、物凄い碁が生まれました。

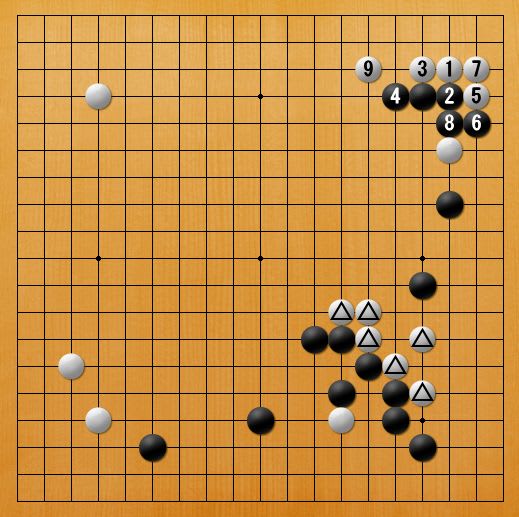

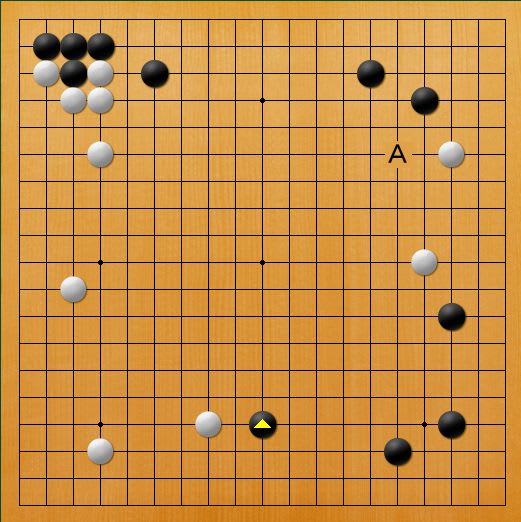

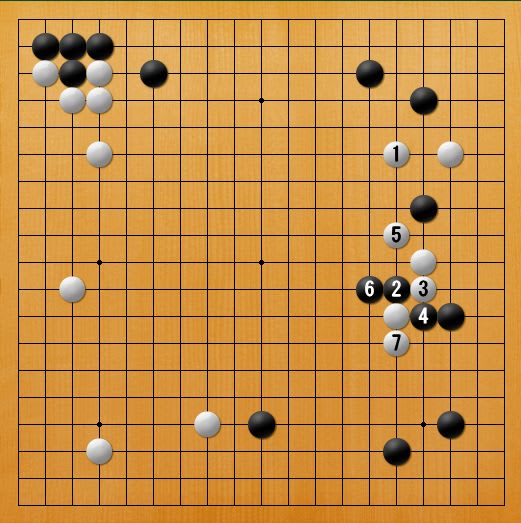

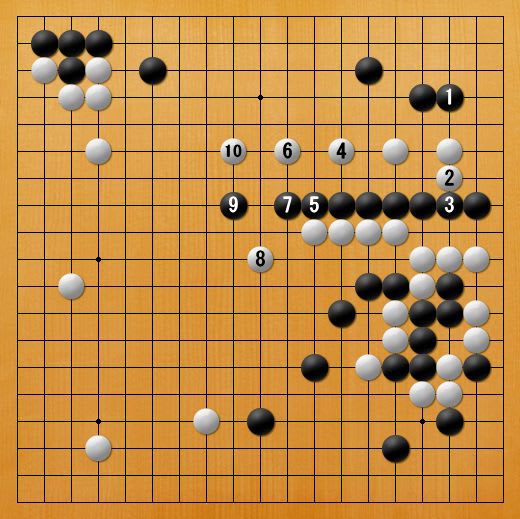

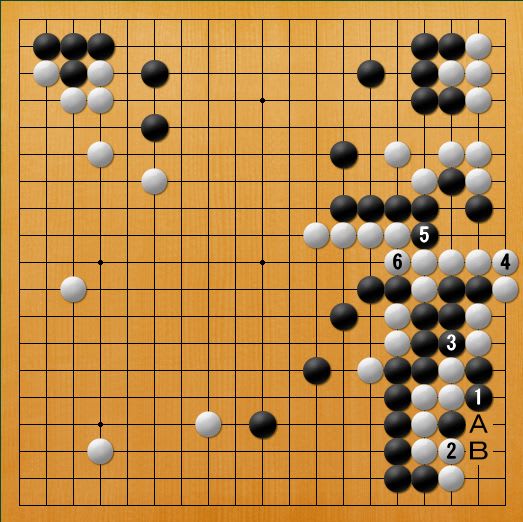

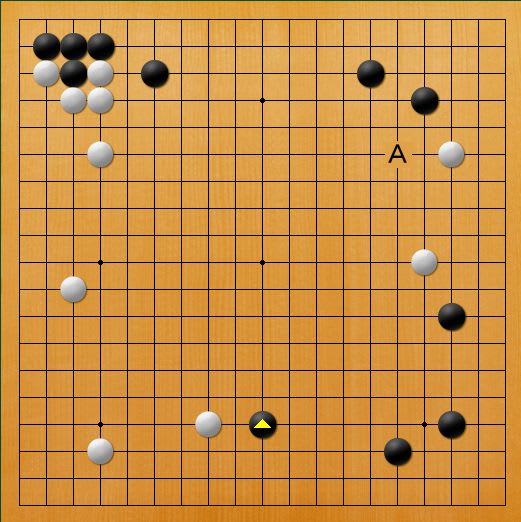

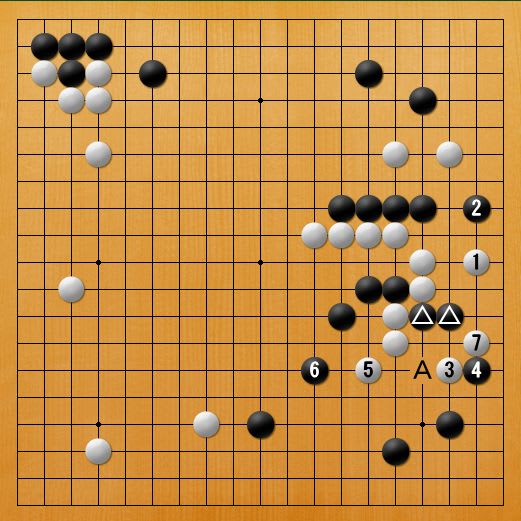

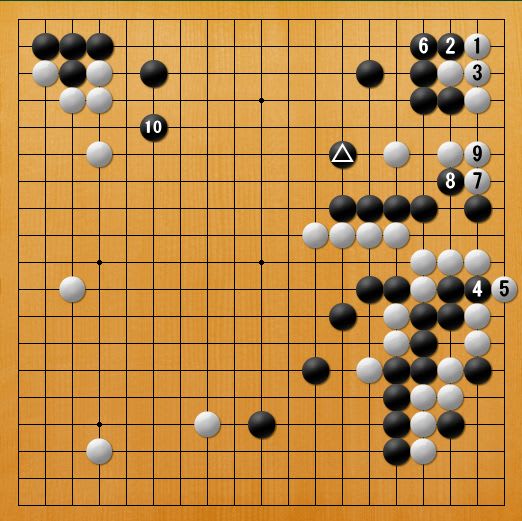

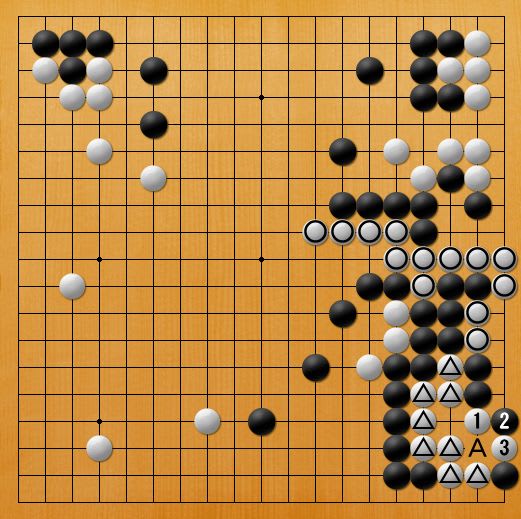

1図(実戦黒21)

黒△と詰めた場面です。

ここまでは、じっくりとした展開でした。

白Aなどと右上をしっかり守れば、その流れが続いていたでしょう。

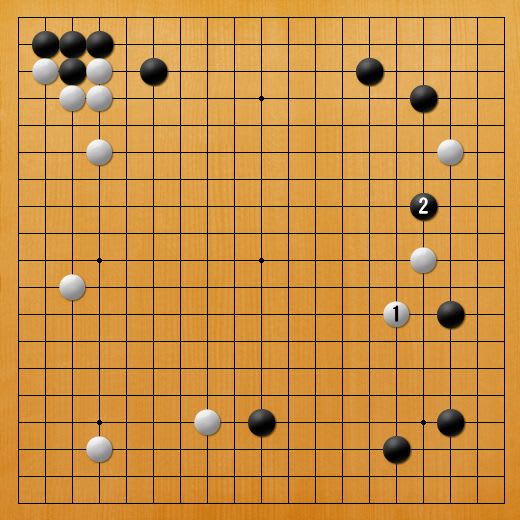

2図(実戦白22~黒23)

しかし、実戦は白1と踏み込みました。

黒2と反撃して、戦闘開始です!

どちらかと言えば、白の山田八段が仕掛けましたね。

名人に対して「どうぞ打ち込んでください」と言って、名人がその誘いに乗っていきました。

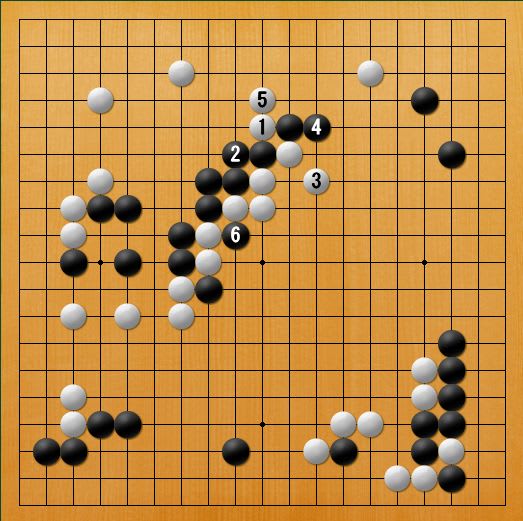

3図(実戦白24~白30)

白1に対して、黒2は「ケイマにツケコシ」です。

まずは、白を上下に分断しました。

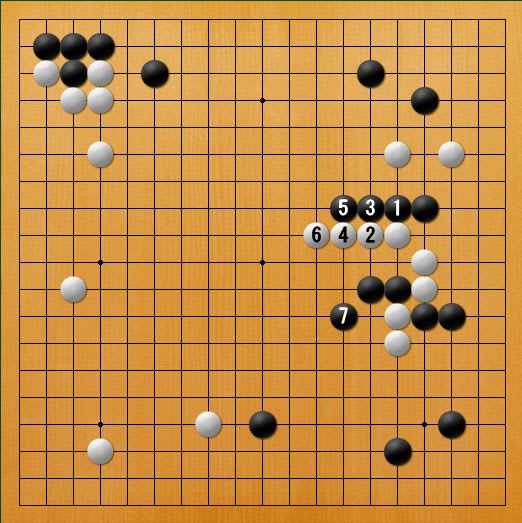

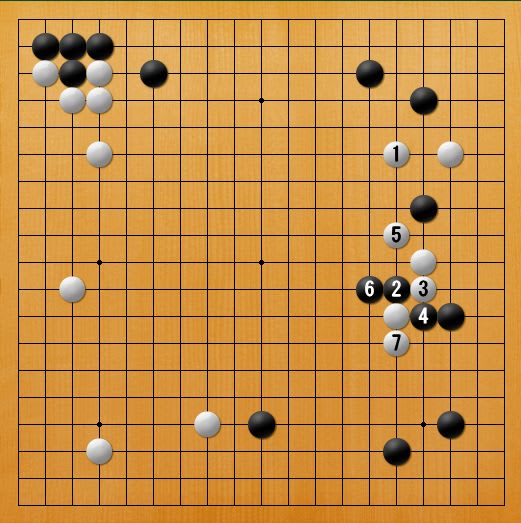

4図(実戦黒31~黒37)

そして黒1から、こちらの白も分断しました!

白石は3つに分断され、いかにも苦しそうですが・・・。

5図(実戦白38~白44)

白も狙いを持っていました。

白1~7まで、黒△を取るぞと言っています!

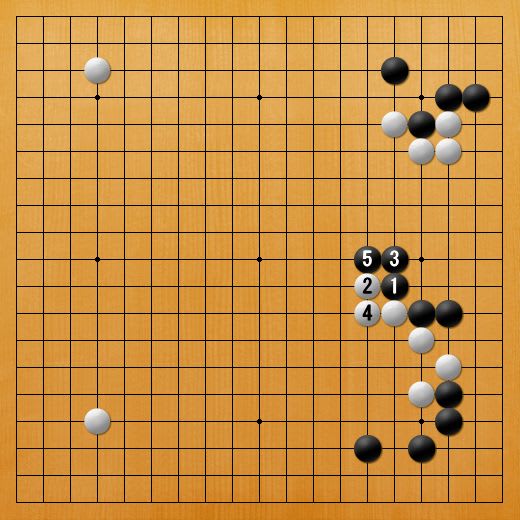

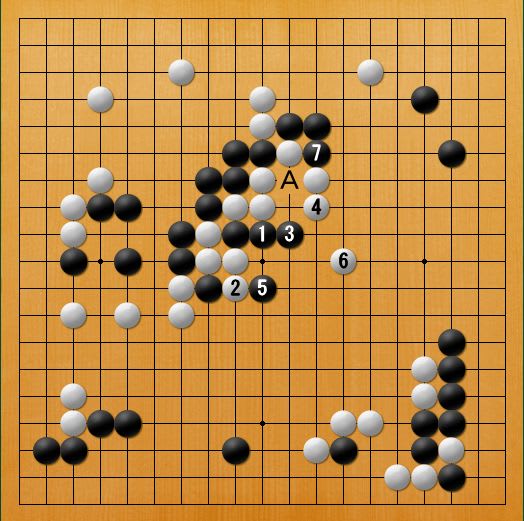

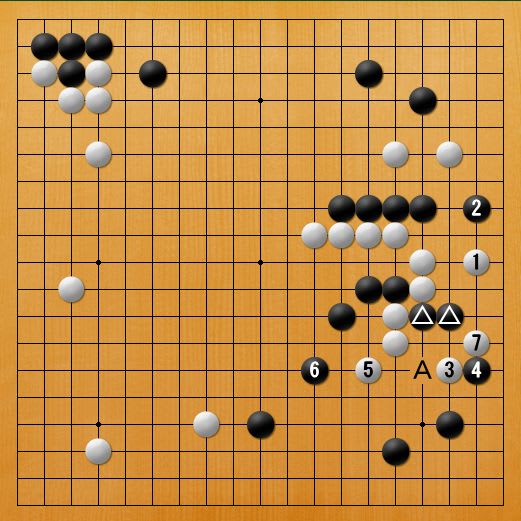

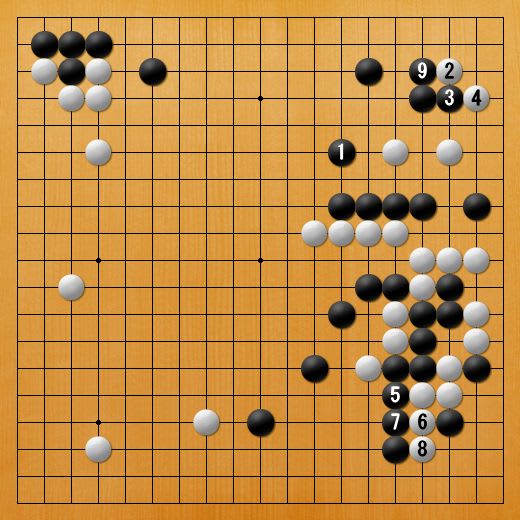

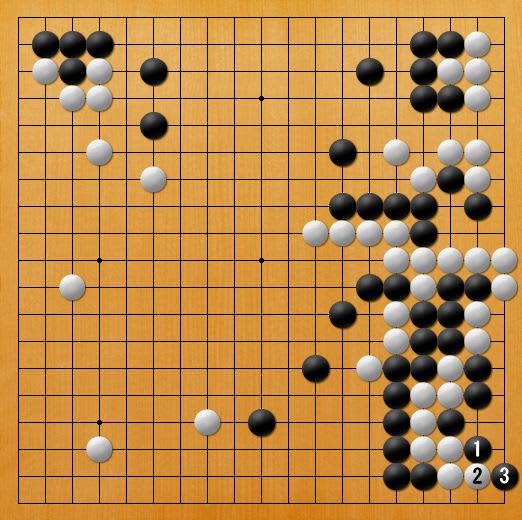

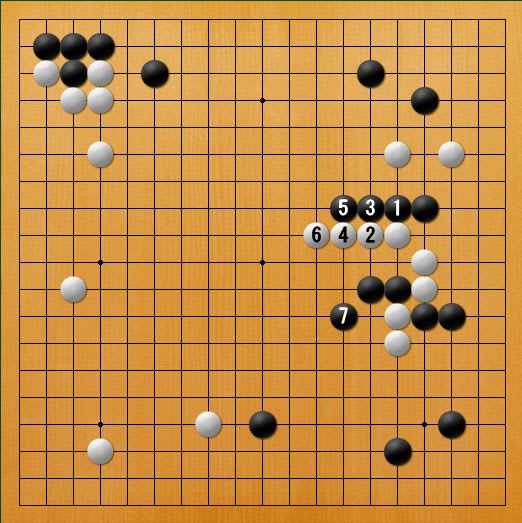

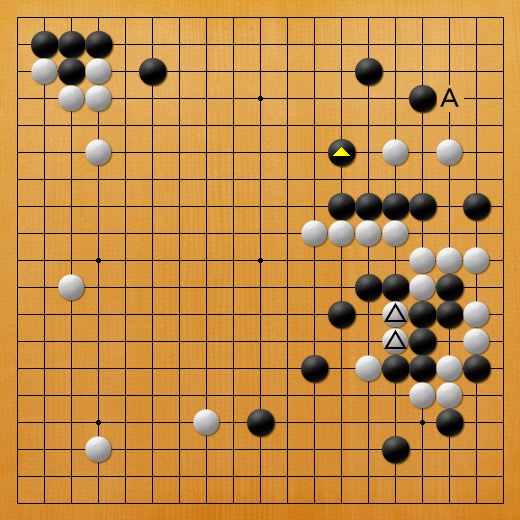

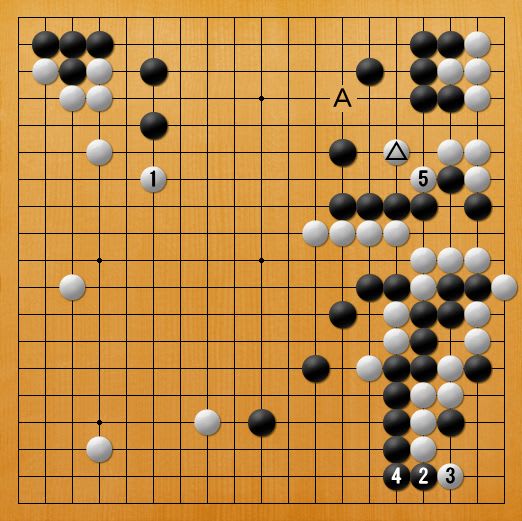

6図(実戦黒53)

右下は難解な戦いでしたが、白△を取って安定した事で、黒は一時休戦しました。

黒△と、右上の競り合いに戻っています。

白を攻めるという意味では、黒Aと根拠を奪う手も気になりますが・・・。

7図(変化図)

黒1は、自分の石の弱さを忘れた手です。

白2を譲り、白10までとなってみるとどうでしょうか。

白を攻めるつもりが、いつの間にか黒が攻められています。

所謂「身攻め」であり、黒としてはこんな展開は避けなければいけません。

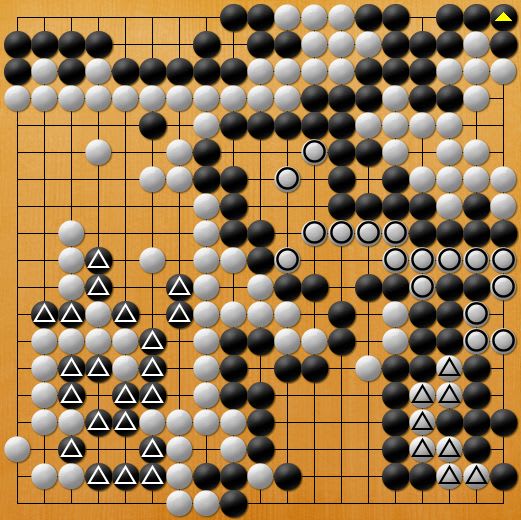

8図(実戦黒53~黒61)

ですから、黒1と自分の弱い石を守りながらの攻めは、理にかなっています。

白2の三々から白に生きられますが、先手を取って黒5に回る事ができます。

右下一帯の黒を隙のない形にする、手厚い好点です。

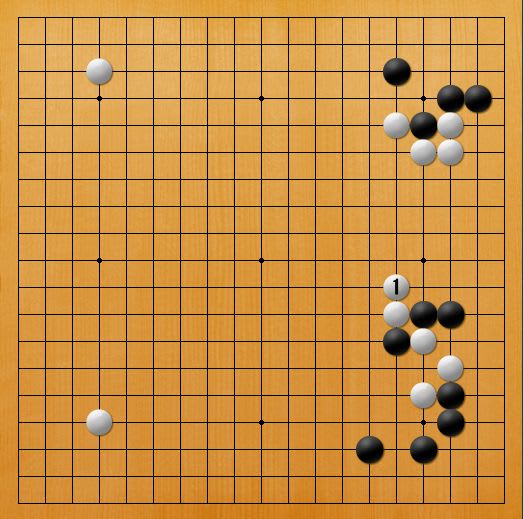

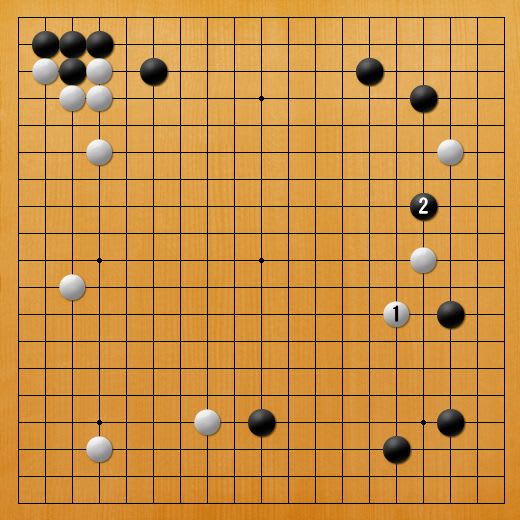

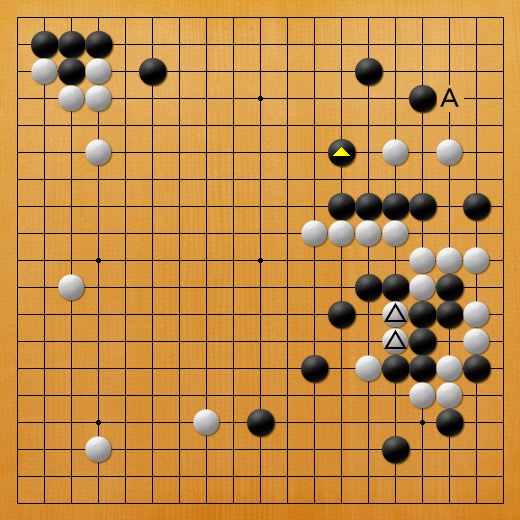

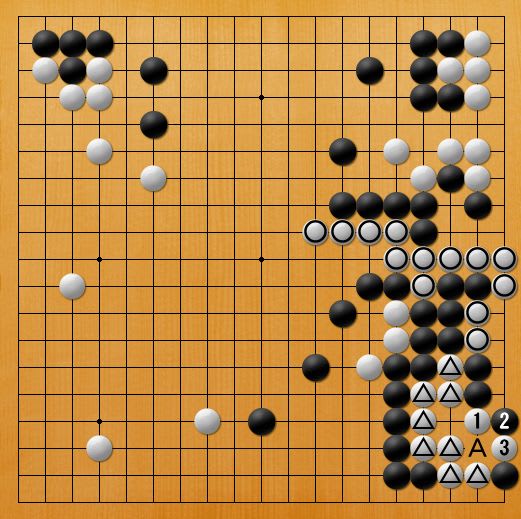

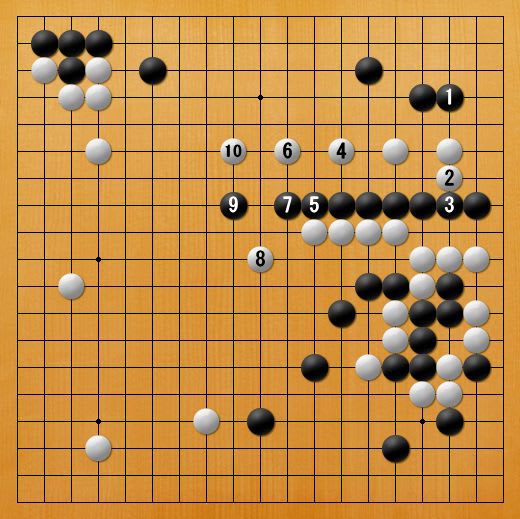

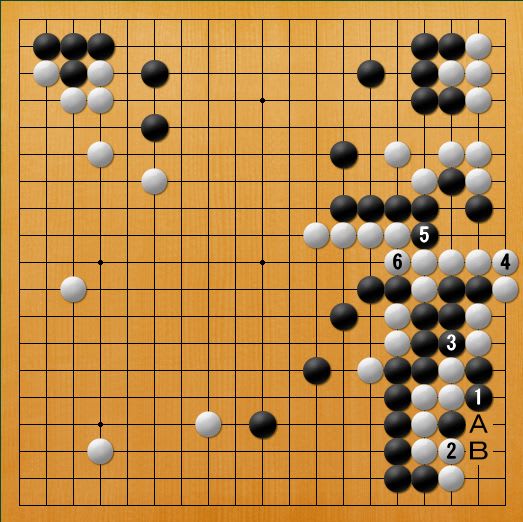

9図(実戦白62~黒71)

右下、右上を白地にされました。

しかし、黒10に回って、上辺を大きな黒模様にしています。

黒△としっかり繋がった手が、模様拡大の役に立っている事が分かりますね。

プロは先々まで役立つ手を打つよう、心がけているのです。

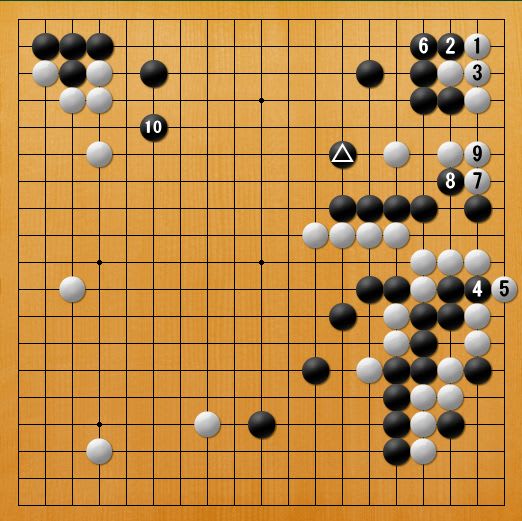

10図(実戦白72~白76)

白1は黒模様拡大を制限しつつ、左辺の白模様を広げて逃せない所です。

対して黒は、2、4のハネツギ!

2線の手を打って、白5(白△を助け、さらに白Aでの分断を狙った手)を打たせてしまいました。

高尾名人、ご乱心?

11図(実戦黒77~白82)

勿論、そんな事はありません。

高尾名人は、黒1を狙っていました。

白6の後、黒Aは白Bで、攻め合い白勝ちですが・・・。

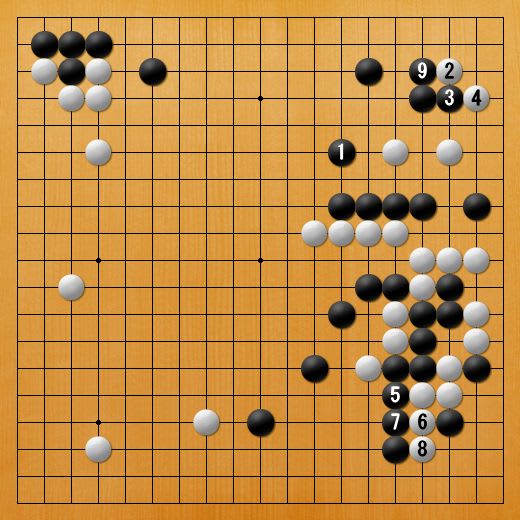

12図(実戦黒83~黒85)

当たりの石を繋がず、黒1、3が妙手です!

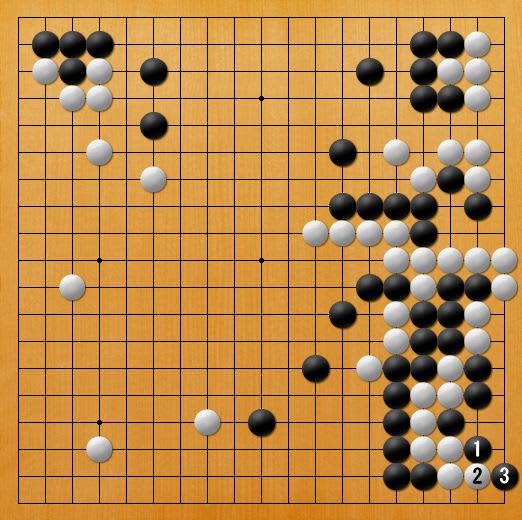

13図(実戦白86~白88)

白1、3と抜かれましたが、コウ立てを打てば黒Aと取り返せる形です。

石を3手で取れる事を生かした、盤端ならではの粘りですね。

黒がこのコウに勝てば、白△を取れることは勿論、根拠が無くなるので、白〇も危なくなります。

巨大なコウ争いですが、このコウが解決まで時間のかかる「二段コウ」である事が、ややこしさに拍車をかけています。

なお、コウの種類については、また別の機会に説明します。

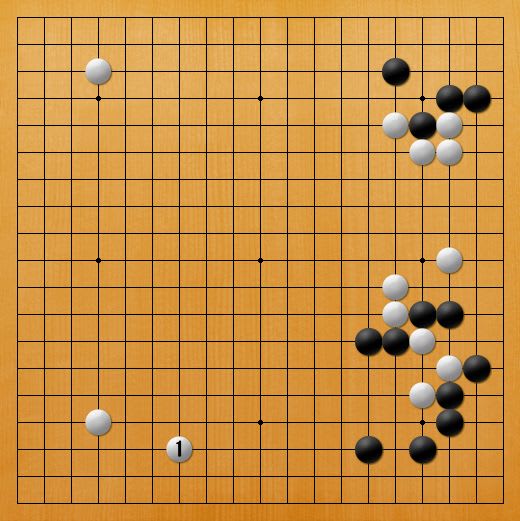

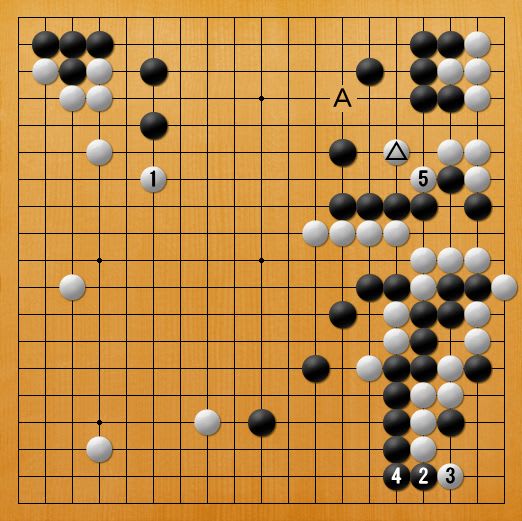

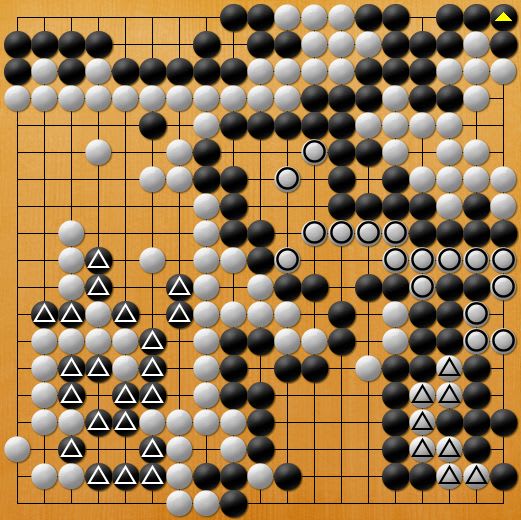

14図(終局図)

色々あって、最後はこんな形で終局しました。

黒が白△、白〇を取る事になりました。

一方白はコウ争いを利用し、黒△を丸飲みするなど、左辺を全部白地にしています。

派手な戦いの結果は、黒4目半勝ちでした。

一手一手の意味は分からなくても、戦いの熱気は感じて頂けるのではないかと思います。

ぜひ、総譜をご覧ください。

さて、明日は第18回農心辛ラーメン杯囲碁最強戦に河野臨九段が登場します。

対戦相手の中国棋士、范廷鈺九段は4連勝中ですが、何としても止めて貰いたい所です。

14時からの対局は、幽玄の間で中継されます。

皆様、応援してください!

まずはお知らせです。

日本棋院若手棋士の、ツイッターアカウントができました!

日本棋院は情報発信力が弱いと、常々不満に思っていました。

しかし、若手棋士達が動いてくれました!

週替わりで、10代、20代中心の若手棋士が、様々なコメントを発信してくれるようです。

私は、こういった試みを待ち望んでいました。

棋士と囲碁ファンの距離を縮めるための、良いきっかけになると思います。

ツイッターは会員登録しなくても見られますので、https://twitter.com/wakatekishi_igoをお気に入り登録して頂くだけでも結構です。

ぜひご覧ください!

さて、本日は幽玄の間で中継された対局をご紹介します。

高尾紳路名人(黒)と山田拓自八段の対局です。

高尾名人は、皆さんご存知のように、手厚く構えて堂々と戦う棋風です。

山田八段は、ユニークな戦い方をします。

一見すると筋や形が悪そうな手を打ちながら、いつの間にか形にしてしまいます。

一言で言えば、粘り強い棋風という事になるでしょう。

そんな2人が対局した結果、物凄い碁が生まれました。

1図(実戦黒21)

黒△と詰めた場面です。

ここまでは、じっくりとした展開でした。

白Aなどと右上をしっかり守れば、その流れが続いていたでしょう。

2図(実戦白22~黒23)

しかし、実戦は白1と踏み込みました。

黒2と反撃して、戦闘開始です!

どちらかと言えば、白の山田八段が仕掛けましたね。

名人に対して「どうぞ打ち込んでください」と言って、名人がその誘いに乗っていきました。

3図(実戦白24~白30)

白1に対して、黒2は「ケイマにツケコシ」です。

まずは、白を上下に分断しました。

4図(実戦黒31~黒37)

そして黒1から、こちらの白も分断しました!

白石は3つに分断され、いかにも苦しそうですが・・・。

5図(実戦白38~白44)

白も狙いを持っていました。

白1~7まで、黒△を取るぞと言っています!

6図(実戦黒53)

右下は難解な戦いでしたが、白△を取って安定した事で、黒は一時休戦しました。

黒△と、右上の競り合いに戻っています。

白を攻めるという意味では、黒Aと根拠を奪う手も気になりますが・・・。

7図(変化図)

黒1は、自分の石の弱さを忘れた手です。

白2を譲り、白10までとなってみるとどうでしょうか。

白を攻めるつもりが、いつの間にか黒が攻められています。

所謂「身攻め」であり、黒としてはこんな展開は避けなければいけません。

8図(実戦黒53~黒61)

ですから、黒1と自分の弱い石を守りながらの攻めは、理にかなっています。

白2の三々から白に生きられますが、先手を取って黒5に回る事ができます。

右下一帯の黒を隙のない形にする、手厚い好点です。

9図(実戦白62~黒71)

右下、右上を白地にされました。

しかし、黒10に回って、上辺を大きな黒模様にしています。

黒△としっかり繋がった手が、模様拡大の役に立っている事が分かりますね。

プロは先々まで役立つ手を打つよう、心がけているのです。

10図(実戦白72~白76)

白1は黒模様拡大を制限しつつ、左辺の白模様を広げて逃せない所です。

対して黒は、2、4のハネツギ!

2線の手を打って、白5(白△を助け、さらに白Aでの分断を狙った手)を打たせてしまいました。

高尾名人、ご乱心?

11図(実戦黒77~白82)

勿論、そんな事はありません。

高尾名人は、黒1を狙っていました。

白6の後、黒Aは白Bで、攻め合い白勝ちですが・・・。

12図(実戦黒83~黒85)

当たりの石を繋がず、黒1、3が妙手です!

13図(実戦白86~白88)

白1、3と抜かれましたが、コウ立てを打てば黒Aと取り返せる形です。

石を3手で取れる事を生かした、盤端ならではの粘りですね。

黒がこのコウに勝てば、白△を取れることは勿論、根拠が無くなるので、白〇も危なくなります。

巨大なコウ争いですが、このコウが解決まで時間のかかる「二段コウ」である事が、ややこしさに拍車をかけています。

なお、コウの種類については、また別の機会に説明します。

14図(終局図)

色々あって、最後はこんな形で終局しました。

黒が白△、白〇を取る事になりました。

一方白はコウ争いを利用し、黒△を丸飲みするなど、左辺を全部白地にしています。

派手な戦いの結果は、黒4目半勝ちでした。

一手一手の意味は分からなくても、戦いの熱気は感じて頂けるのではないかと思います。

ぜひ、総譜をご覧ください。

さて、明日は第18回農心辛ラーメン杯囲碁最強戦に河野臨九段が登場します。

対戦相手の中国棋士、范廷鈺九段は4連勝中ですが、何としても止めて貰いたい所です。

14時からの対局は、幽玄の間で中継されます。

皆様、応援してください!