皆様こんばんは。

本日は凄い日でしたね。

羽生選手、宇野選手のワンツー!

藤井五段、羽生竜王を破って優勝!

どちらも大変な話題になっていますね。

将棋がこれだけ注目されているだけに、囲碁界の情報発信力も問われるところですが・・・。

ただ、将棋が話題になること自体は囲碁界にとってもプラスになるでしょう。

囲碁と将棋は内容的には違うゲームですが、文化的には双方の行き来は比較的容易です。

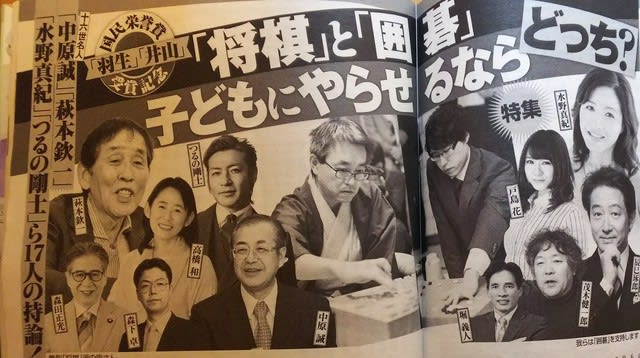

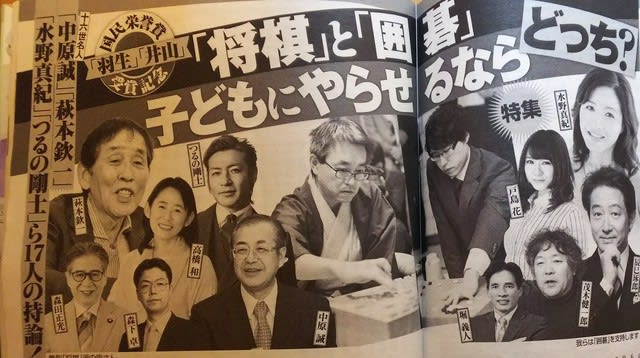

ところで、皆様はこの記事をご覧になりましたか?

今週木曜日に発売された週刊新潮です。

囲碁と将棋それぞれ魅力や効能を、著名人や専門家らが6ページに渡って語っています。

そして、何故か私もコメントしています(笑)。

内容について補足しておきますと、「実力がこれから~」と表現されているところは、実力が一番下のクラスとご理解ください。

つまり対局にほとんど勝てないケースですね。

最近の新初段は強いので、最初から平均より上の実力があることも多いです。

いずれにしても、プロになってからが大変な世界であることだけは間違いないですね。

才能があっても努力しなければ勝ち抜けませんし、レッスンなどにも競争があります。

努力嫌いの人には向きません。

ちなみに、私自身の「囲碁と将棋どちら」の答えですが、両方やってみた方が良いと思います。

全く違うゲームですから、どちらが好きになるかはやってみなければ分かりません。

私は最初に将棋を覚えましたが、夢中になるところまではいきませんでした。

将棋はゲームが成立するところまではすぐに覚えましたが、その後が難しく感じました。

今その理由を考えてみると、将棋はマイナスになる手が多いからかもしれません。

囲碁であれば自殺手のようなものはともかく、全体的にはどこに打っても大抵はプラスになります。

そういったところに自由度を感じたような気がします。

また、本質的には将棋は敵陣を壊すゲーム、囲碁は自陣を育てるゲームと言えると思います。

昨今の囲碁のトップレベルの戦いは破壊的な要素も多いですが、それでも本質が変わるほどのものでもないでしょう。

必要とされる能力、技術においては共通している部分も多いでしょうが、ゲームとしては全く別物ですね。

スポーツの世界であれば、何を選んでもトップクラスになれる人もいると聞きますが、囲碁・将棋においては難しいでしょう。

そして、中原誠十六世名人のコメントは囲碁と将棋の愛好家層の違いを端的に示していますね。

囲碁と将棋のどちらを好むかで、その人の性格すら浮かび上がってくる可能性があります。

子供の性格を理解することにもつながるかもしれませんね。

ちなみに、週刊新潮では「気になる一手」という連載があり、囲碁は吉原由香里六段、将棋は渡辺明棋王が担当しています。

そちらもぜひご覧ください。

本日は凄い日でしたね。

羽生選手、宇野選手のワンツー!

藤井五段、羽生竜王を破って優勝!

どちらも大変な話題になっていますね。

将棋がこれだけ注目されているだけに、囲碁界の情報発信力も問われるところですが・・・。

ただ、将棋が話題になること自体は囲碁界にとってもプラスになるでしょう。

囲碁と将棋は内容的には違うゲームですが、文化的には双方の行き来は比較的容易です。

ところで、皆様はこの記事をご覧になりましたか?

今週木曜日に発売された週刊新潮です。

囲碁と将棋それぞれ魅力や効能を、著名人や専門家らが6ページに渡って語っています。

そして、何故か私もコメントしています(笑)。

内容について補足しておきますと、「実力がこれから~」と表現されているところは、実力が一番下のクラスとご理解ください。

つまり対局にほとんど勝てないケースですね。

最近の新初段は強いので、最初から平均より上の実力があることも多いです。

いずれにしても、プロになってからが大変な世界であることだけは間違いないですね。

才能があっても努力しなければ勝ち抜けませんし、レッスンなどにも競争があります。

努力嫌いの人には向きません。

ちなみに、私自身の「囲碁と将棋どちら」の答えですが、両方やってみた方が良いと思います。

全く違うゲームですから、どちらが好きになるかはやってみなければ分かりません。

私は最初に将棋を覚えましたが、夢中になるところまではいきませんでした。

将棋はゲームが成立するところまではすぐに覚えましたが、その後が難しく感じました。

今その理由を考えてみると、将棋はマイナスになる手が多いからかもしれません。

囲碁であれば自殺手のようなものはともかく、全体的にはどこに打っても大抵はプラスになります。

そういったところに自由度を感じたような気がします。

また、本質的には将棋は敵陣を壊すゲーム、囲碁は自陣を育てるゲームと言えると思います。

昨今の囲碁のトップレベルの戦いは破壊的な要素も多いですが、それでも本質が変わるほどのものでもないでしょう。

必要とされる能力、技術においては共通している部分も多いでしょうが、ゲームとしては全く別物ですね。

スポーツの世界であれば、何を選んでもトップクラスになれる人もいると聞きますが、囲碁・将棋においては難しいでしょう。

そして、中原誠十六世名人のコメントは囲碁と将棋の愛好家層の違いを端的に示していますね。

囲碁と将棋のどちらを好むかで、その人の性格すら浮かび上がってくる可能性があります。

子供の性格を理解することにもつながるかもしれませんね。

ちなみに、週刊新潮では「気になる一手」という連載があり、囲碁は吉原由香里六段、将棋は渡辺明棋王が担当しています。

そちらもぜひご覧ください。