皆様こんばんは。

棋士の手合日は木曜日とされていて、対局の多くは木曜日に組まれます。

ですが、月曜日も準手合日とされていて、早碁棋戦などを中心に対局が組まれることがあります。

本日は幽玄の間で第5回グランドチャンピオン戦、第5回グロービス杯日本代表決定戦が中継されました。

今回はグランドチャンピオン戦の謝依旻女流本因坊(黒)と小林覚九段の対局に現れた場面をご紹介しましょう。

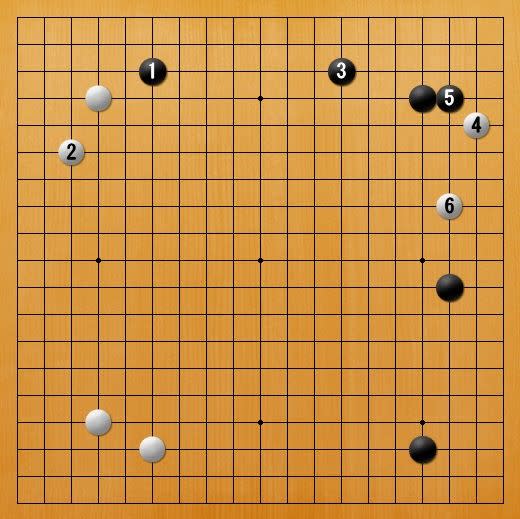

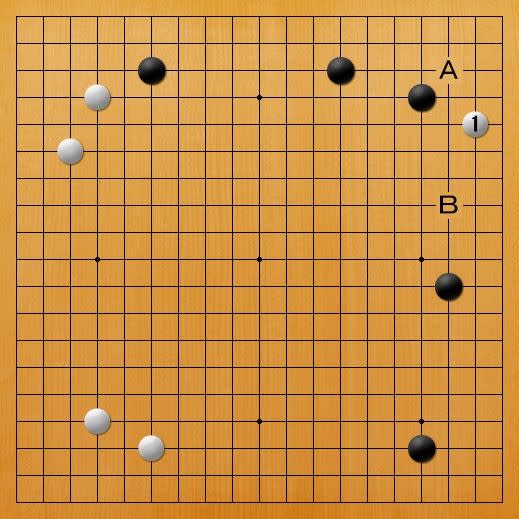

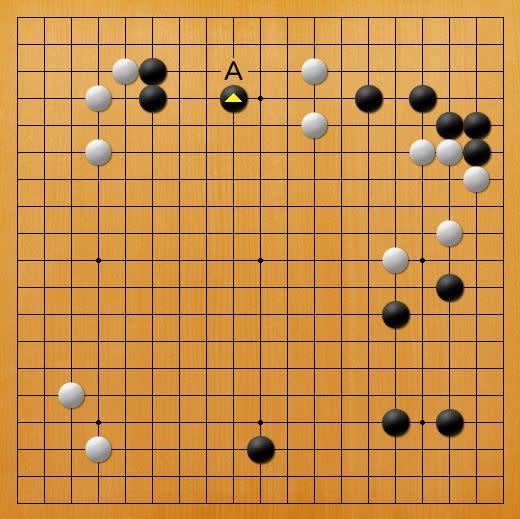

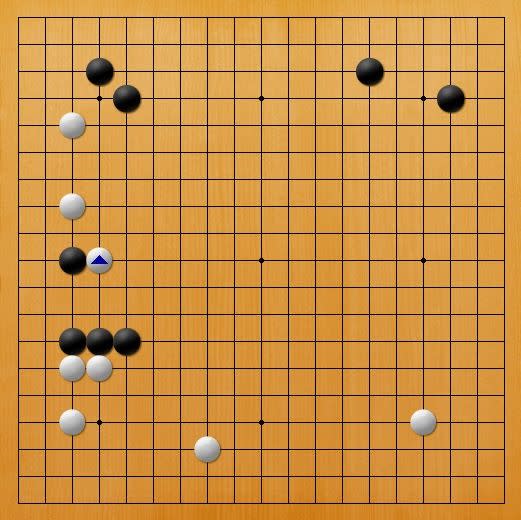

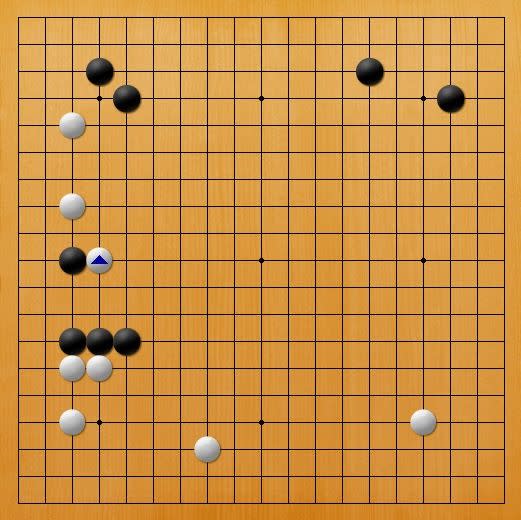

1図(テーマ図)

黒△と伸びたところです。

白×が弱い石なので、白Aと打って根拠を確保すれば安全ですが・・・。

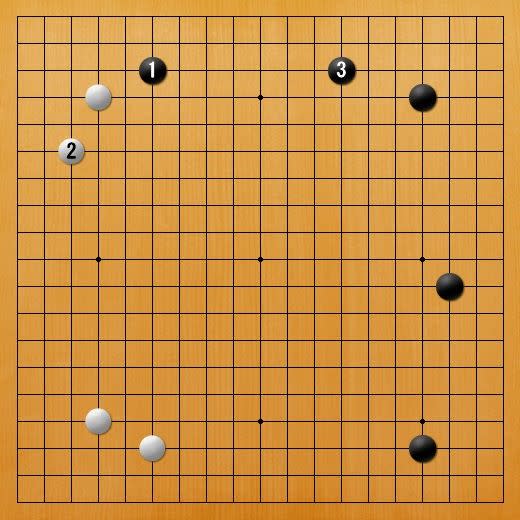

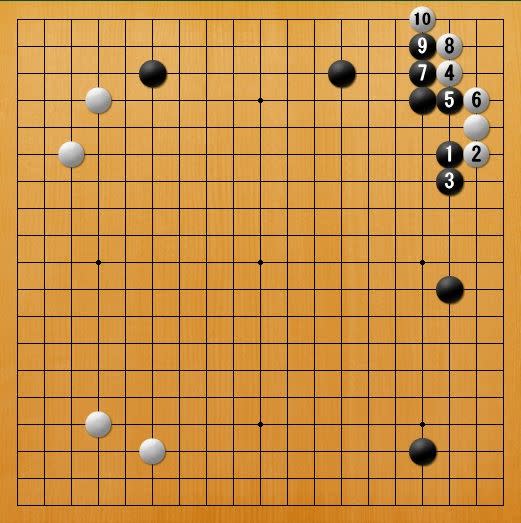

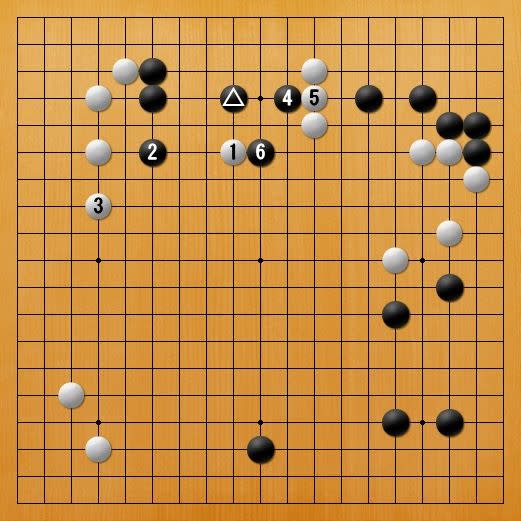

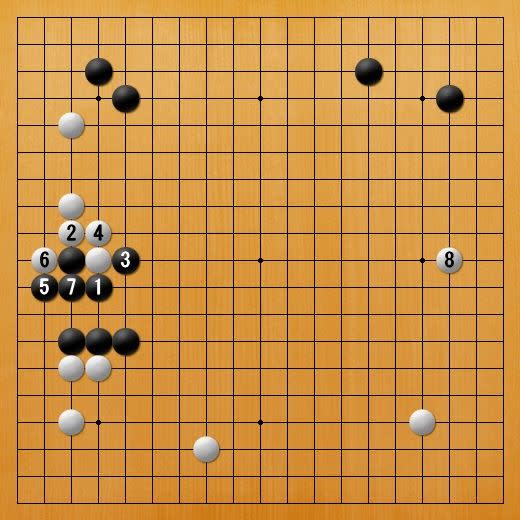

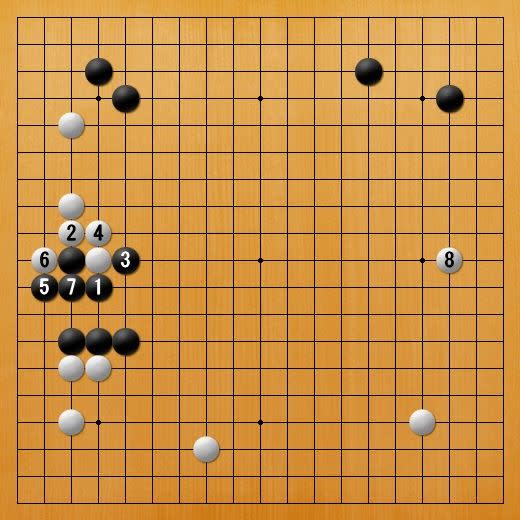

2図(実戦)

白△とツケていきました。

弱い石にツケるなと言いますが、この黒は弱い石ではないので許される手です。

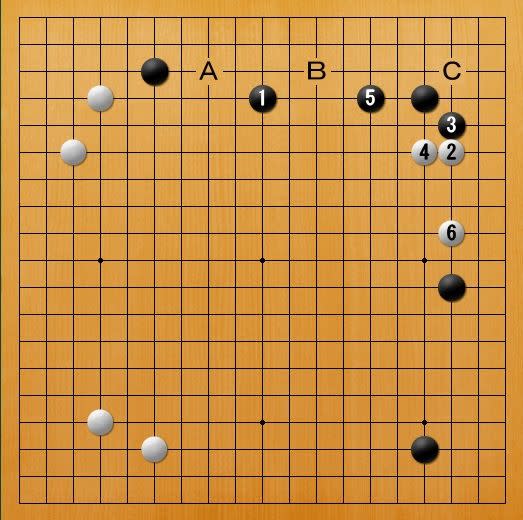

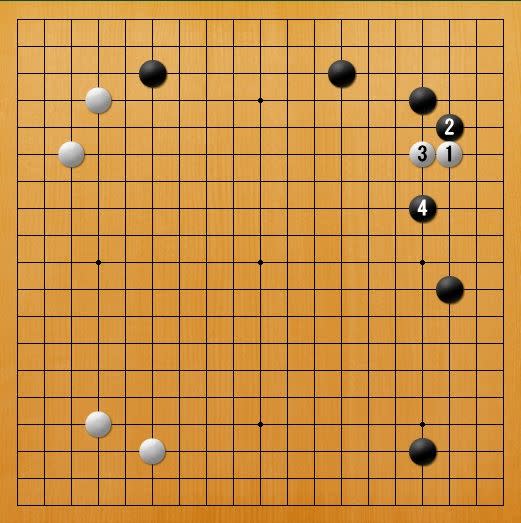

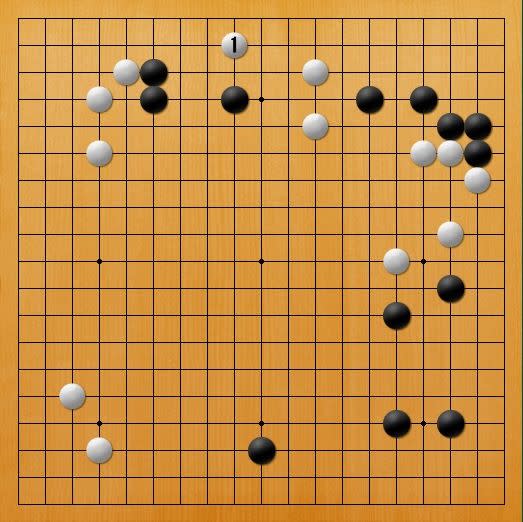

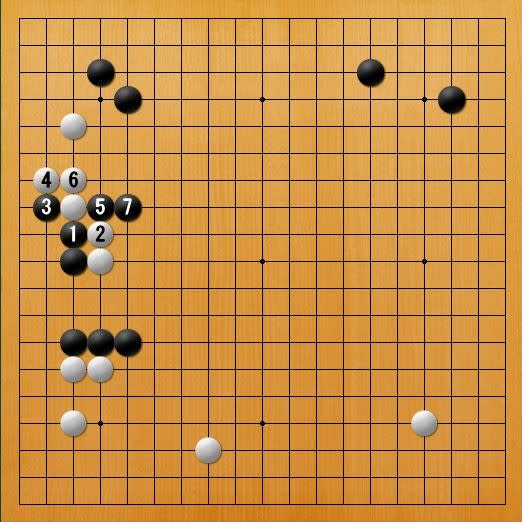

3図(参考図)

ツケるとお互いの石が強くなることが想定されますが、弱かった白にとってプラスが大きいですね。

黒1以下受けてくれれば白にとって大きな利かしで、安心して白8などの大場に向かうことができます。

しかし、プロは利かされを嫌います。

プロ同士の碁では、利かしの手が戦闘開始の合図になることがしばしばあります。

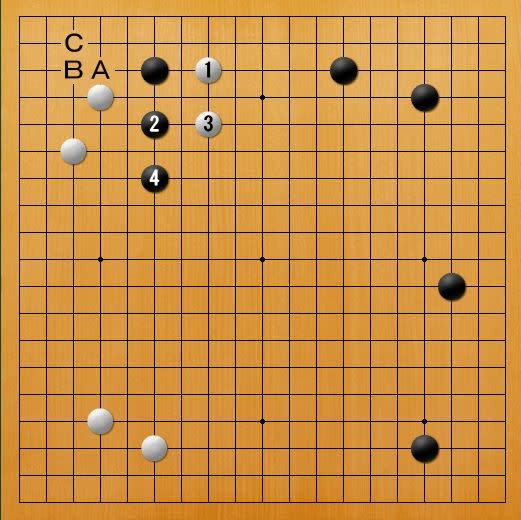

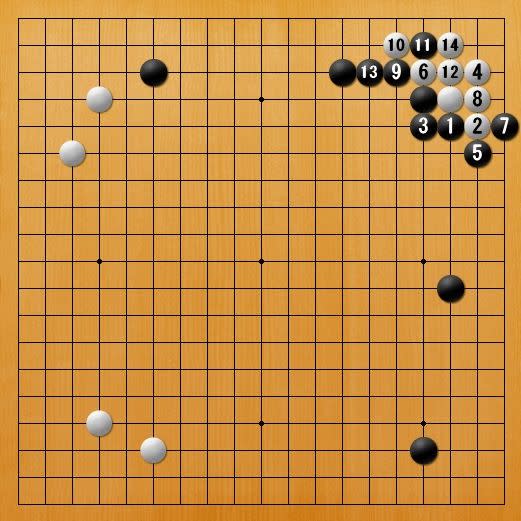

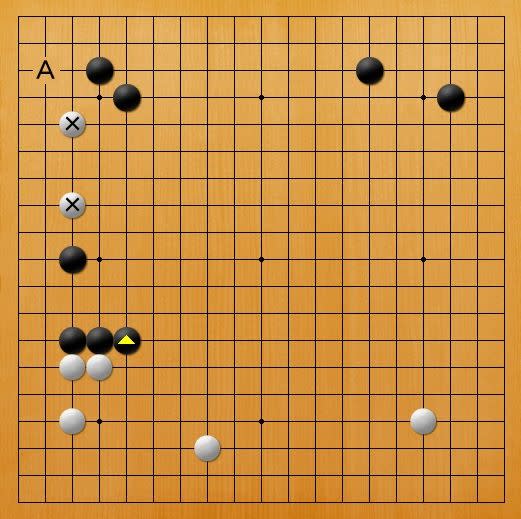

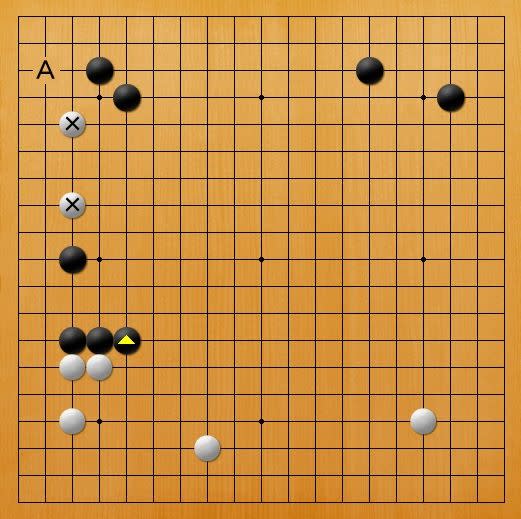

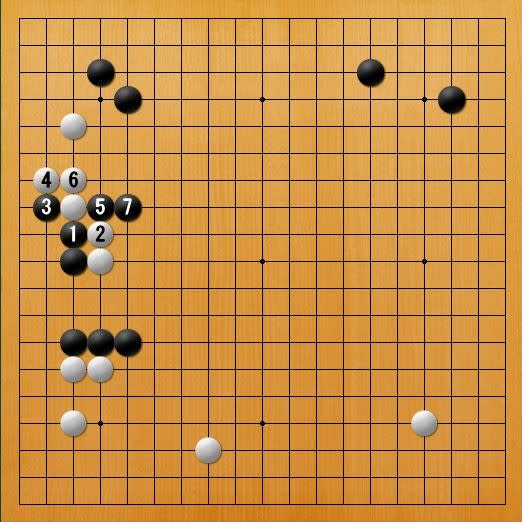

4図(実戦)

実戦は黒が3図のような利かされを嫌い、黒1から反撃しました。

この碁は凄まじい戦いが延々と繰り広げられるのですが、ここから始まりました。

その原因がたった1つのツケなのですから、面白いものですね。

棋士の手合日は木曜日とされていて、対局の多くは木曜日に組まれます。

ですが、月曜日も準手合日とされていて、早碁棋戦などを中心に対局が組まれることがあります。

本日は幽玄の間で第5回グランドチャンピオン戦、第5回グロービス杯日本代表決定戦が中継されました。

今回はグランドチャンピオン戦の謝依旻女流本因坊(黒)と小林覚九段の対局に現れた場面をご紹介しましょう。

1図(テーマ図)

黒△と伸びたところです。

白×が弱い石なので、白Aと打って根拠を確保すれば安全ですが・・・。

2図(実戦)

白△とツケていきました。

弱い石にツケるなと言いますが、この黒は弱い石ではないので許される手です。

3図(参考図)

ツケるとお互いの石が強くなることが想定されますが、弱かった白にとってプラスが大きいですね。

黒1以下受けてくれれば白にとって大きな利かしで、安心して白8などの大場に向かうことができます。

しかし、プロは利かされを嫌います。

プロ同士の碁では、利かしの手が戦闘開始の合図になることがしばしばあります。

4図(実戦)

実戦は黒が3図のような利かされを嫌い、黒1から反撃しました。

この碁は凄まじい戦いが延々と繰り広げられるのですが、ここから始まりました。

その原因がたった1つのツケなのですから、面白いものですね。