日々の新聞から「goo」「iタウンページ」に関連する記事をピックアップ。お薦めのお店を検索・紹介していきます。

『goo』でも、『iタウンページ』でも発見!地元の名店、銘店、目が点。

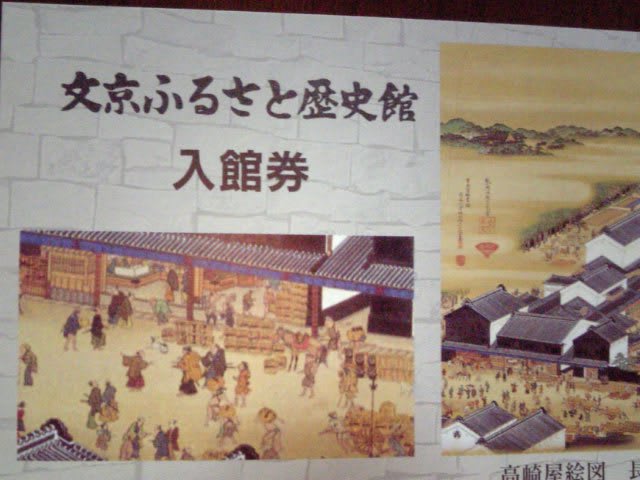

文京を知るなら、文京ふるさと歴史館。

【ちょっと一息】

本郷台地の端、炭団坂を登りきったところに、建っています

本郷台地の端、炭団坂を登りきったところに、建っています 。

。

文京ふるさと歴史館(場所を調べるなら、iタウンページ!)

入場券100円を支払って入館。

入場券100円を支払って入館。

館内は撮影禁止(残念

館内は撮影禁止(残念 )。パンフレットで雰囲気を味わってください

)。パンフレットで雰囲気を味わってください 。

。

館内の展示は、1F、2Fがあります。1Fチケットを買ったらすぐにスクリーンがあり、文京の地形、歴史、文化を紹介してくれます

館内の展示は、1F、2Fがあります。1Fチケットを買ったらすぐにスクリーンがあり、文京の地形、歴史、文化を紹介してくれます 。

。

展示は、弥生式土器から始まり、江戸の町、近代、そして現代へ続きます。

展示は、弥生式土器から始まり、江戸の町、近代、そして現代へ続きます。

江戸の生活文化が手に取るように分かりますね。

江戸の生活文化が手に取るように分かりますね。

近くに寄ったら、入ってみてはいかがでしょう

近くに寄ったら、入ってみてはいかがでしょう 。

。

本郷台地の端、炭団坂を登りきったところに、建っています

本郷台地の端、炭団坂を登りきったところに、建っています 。

。文京ふるさと歴史館(場所を調べるなら、iタウンページ!)

入場券100円を支払って入館。

入場券100円を支払って入館。

館内は撮影禁止(残念

館内は撮影禁止(残念 )。パンフレットで雰囲気を味わってください

)。パンフレットで雰囲気を味わってください 。

。

館内の展示は、1F、2Fがあります。1Fチケットを買ったらすぐにスクリーンがあり、文京の地形、歴史、文化を紹介してくれます

館内の展示は、1F、2Fがあります。1Fチケットを買ったらすぐにスクリーンがあり、文京の地形、歴史、文化を紹介してくれます 。

。 展示は、弥生式土器から始まり、江戸の町、近代、そして現代へ続きます。

展示は、弥生式土器から始まり、江戸の町、近代、そして現代へ続きます。 江戸の生活文化が手に取るように分かりますね。

江戸の生活文化が手に取るように分かりますね。 近くに寄ったら、入ってみてはいかがでしょう

近くに寄ったら、入ってみてはいかがでしょう 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

坂の多い街、本郷散歩。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 文京区本郷って、坂の多い街なんですね。また文人が多く住んでいたゆかりの地でもあるんですね

文京区本郷って、坂の多い街なんですね。また文人が多く住んでいたゆかりの地でもあるんですね 。

。

看板の赤い点線、

看板の赤い点線、菊坂

というんですが、この菊坂に本郷台地からいろいろな坂が下っています。紹介します。

本妙寺坂

この坂の先に、本妙寺跡があります。

この坂の先に、本妙寺跡があります。

この本妙寺は、

この本妙寺は、明暦の大火「振袖の大火」

の火元とされています

。火は二日間に渡って、燃え続け、江戸の大半と江戸城のほとんどを焼き尽くし、10万人以上も亡くなられたとのことです

。火は二日間に渡って、燃え続け、江戸の大半と江戸城のほとんどを焼き尽くし、10万人以上も亡くなられたとのことです 。

。 振袖の大火の謂れは以下のとおりです。

振袖の大火の謂れは以下のとおりです。ある娘さんが町で出会った美少年に一目惚れ

し、片想いしたのだけれど亡くなってしまい

し、片想いしたのだけれど亡くなってしまい 、本妙寺で、棺の上に、娘さんの振袖をかけて野辺送りをしたんですが、その振袖を、お寺の住職が古着屋に売ったんです(これは当時は普通のこと)。

、本妙寺で、棺の上に、娘さんの振袖をかけて野辺送りをしたんですが、その振袖を、お寺の住職が古着屋に売ったんです(これは当時は普通のこと)。それを買った娘さんも亡くなり

、本妙寺で、また棺に振袖をかけて、それを売り、そしたら、また別の娘さんが買ったところ亡くなり、三度、本妙寺にその振袖が戻ってきたんですよ。

、本妙寺で、また棺に振袖をかけて、それを売り、そしたら、また別の娘さんが買ったところ亡くなり、三度、本妙寺にその振袖が戻ってきたんですよ。本妙寺の住職は、気持ち悪くなり、この振袖を大施餓鬼(おせがき)のときに、燎火に投じて焼くこととなったんです。振袖を火に入れたら、この振袖が人のように舞い、本妙寺を焼き尽くしてしまったと。折りしも1月、空気は乾燥し、北風が強く、その付近に飛び火し、江戸町中を焼き尽くしたんです

。ちょっと怖いですね。

。ちょっと怖いですね。炭団坂(たどんさか)

この坂も本郷台地から菊坂に下る急坂です。この坂の由来は、この付近に炭団を商売にする人が多かったから、と。炭団と言われても何か?

この坂も本郷台地から菊坂に下る急坂です。この坂の由来は、この付近に炭団を商売にする人が多かったから、と。炭団と言われても何か? 坂の途中に、炭団が置かれていました。

坂の途中に、炭団が置かれていました。

木炭の粉末をふのりを混ぜて練り、握りこぶし大の団子状にして乾燥させた燃料です。石油ストーブが出てくる前、家庭での暖房用や加熱用としてこたつや火鉢に使われていたようです。

木炭の粉末をふのりを混ぜて練り、握りこぶし大の団子状にして乾燥させた燃料です。石油ストーブが出てくる前、家庭での暖房用や加熱用としてこたつや火鉢に使われていたようです。鐙坂(あぶみさか)

新坂(しんざか)

胸突坂(むなつきざか)

急な坂

急な坂 で、胸が苦しくなる

で、胸が苦しくなる ことから、胸突坂と名づけられたようです。

ことから、胸突坂と名づけられたようです。 この坂を登りきったところには、

この坂を登りきったところには、鳳明館本館

があります。

この建物は、元は下宿屋だったのですが、昭和初期に下宿屋兼旅館に改造され、さらに昭和20年に旅館に模様替えをされたそうです。木造2階建の和風建築。もう100年以上の歴史があるんですよね

この建物は、元は下宿屋だったのですが、昭和初期に下宿屋兼旅館に改造され、さらに昭和20年に旅館に模様替えをされたそうです。木造2階建の和風建築。もう100年以上の歴史があるんですよね 。

。 この本郷には、下宿屋や旅館が多かったようです。いまでも旅館が数軒ありました。

この本郷には、下宿屋や旅館が多かったようです。いまでも旅館が数軒ありました。◆本郷で旅館を探すなら、iタウンページスクロール地図!

本当に坂の多い街、歴史も併せ持つ街、風情のある街、ゆっくりと歩いてみてはどうですか

本当に坂の多い街、歴史も併せ持つ街、風情のある街、ゆっくりと歩いてみてはどうですか 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

涙、涙、涙、見送り坂、見返り坂。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 本郷三丁目(場所は、iタウンページみんなのスクウェアマップ!)

本郷三丁目(場所は、iタウンページみんなのスクウェアマップ!)

本郷三丁目交差点を北に向いて撮影しました

本郷三丁目交差点を北に向いて撮影しました 。

。 なんとなく下って

なんとなく下って 登ってる

登ってる 坂道になっています。というのもここに昔々、橋が架かっていたんですって

坂道になっています。というのもここに昔々、橋が架かっていたんですって 。

。見送り坂と見返り坂

江戸を追放された者が, この別れの橋で放たれ, 手前の坂で, 親類縁者が涙で見送り(見送り坂)、追放された人が振り返りながら去っていった(見送り坂)とのこと。

江戸を追放された者が, この別れの橋で放たれ, 手前の坂で, 親類縁者が涙で見送り(見送り坂)、追放された人が振り返りながら去っていった(見送り坂)とのこと。 昔はこんな歴史も知らず、歩いて東京大学まで仕事しに通ってたんですね。涙、涙、涙です。坂にはなんか謂れがつき物ですよね。

昔はこんな歴史も知らず、歩いて東京大学まで仕事しに通ってたんですね。涙、涙、涙です。坂にはなんか謂れがつき物ですよね。 もう少し歩いてると、

もう少し歩いてると、

本郷薬師の鳥居を見つけました

。この先に何かあるのかなー

。この先に何かあるのかなー 。

。本郷薬師

十一面観世音菩薩

昔、このあたりに、真光寺(世田谷区に移転)というのがあって、その境内の中に、薬師と十一面観音さまがあったようです。奇病が流行したときに、この薬師様にお祈りをしたところ治ったといわれ、それ以来、人間の病苦を癒やし、苦悩を除く仏とされ、深く信仰されたとのことです

昔、このあたりに、真光寺(世田谷区に移転)というのがあって、その境内の中に、薬師と十一面観音さまがあったようです。奇病が流行したときに、この薬師様にお祈りをしたところ治ったといわれ、それ以来、人間の病苦を癒やし、苦悩を除く仏とされ、深く信仰されたとのことです 。

。 本郷散策は続きます。

本郷散策は続きます。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

東大前の和菓子屋、扇屋

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 受験シーズン。東大前には、ツアーを組んで見学するグループもありますね。

受験シーズン。東大前には、ツアーを組んで見学するグループもありますね。 東大赤門を前にぶらぶらしていると、見つけました

東大赤門を前にぶらぶらしていると、見つけました 。

。扇屋(扇屋の店舗情報は、iタウンページ!)

昭和25年創業、いろいろな創作和菓子を作っているようです。

昭和25年創業、いろいろな創作和菓子を作っているようです。

3種類の和菓子を買ってみました

3種類の和菓子を買ってみました 。

。 赤門もち

赤門もち

わらび粉と黒糖を主原料としたわらび餅です。香ばしいきな粉とほどよい黒糖の風味、そして甘さが口の中でうまく調和していますね。

わらび粉と黒糖を主原料としたわらび餅です。香ばしいきな粉とほどよい黒糖の風味、そして甘さが口の中でうまく調和していますね。 加賀鳶

加賀鳶

餡子をお餅で包んで、黒胡麻をまぶしてあります。ゴマの風味が豊かです。ゴマが飛び散ってしまい、結構、食べにくいですよ。

「加賀鳶」とは、江戸時代、加賀藩が江戸本郷の藩邸に鳶職人で編成されたお抱えの火消し人夫のことをいうんだそうです。

この和菓子以外にもお酒に「加賀鳶」というブランドがありますね。

御守殿門

御守殿門

加賀藩の御紋をデザインにしたお饅頭。皮がしっかりしていて歯応えがあり、中は餡、甘さを抑えてあり、バランスが良い和菓子です

加賀藩の御紋をデザインにしたお饅頭。皮がしっかりしていて歯応えがあり、中は餡、甘さを抑えてあり、バランスが良い和菓子です 。

。 いずれも美味しかったですよ。赤門もちが良かったかな

いずれも美味しかったですよ。赤門もちが良かったかな 。

。 東大の前にはいろいろなお店がありますね。

東大の前にはいろいろなお店がありますね。◆東大周辺の古本店を探すなら、iタウンページスクロール地図!

◆東大周辺の書店を探すなら、iタウンページスクロール地図!

◆東大周辺で、喫茶店を探すなら、iタウンページスクロール地図!

◆東大周辺の和洋食店を探すなら、iタウンページスクロール地図!

大学生になった気分で、歩いてみると面白いお店が見つかりますよ

大学生になった気分で、歩いてみると面白いお店が見つかりますよ 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

発見!弥生式土器。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 発見したんですよ、歴史を

発見したんですよ、歴史を 。

。 弥生時代といえば、教科書の世界でしかなく、農耕生活、つるつる土器というのが習ったこと

弥生時代といえば、教科書の世界でしかなく、農耕生活、つるつる土器というのが習ったこと 。

。 それが今、目の前に突然、現れました

それが今、目の前に突然、現れました 。東京大学工学部の一隅に。

。東京大学工学部の一隅に。 弥生式土器発掘ゆかりの地(場所は、iタウンページスクロール地図(中心付近)!)

弥生式土器発掘ゆかりの地(場所は、iタウンページスクロール地図(中心付近)!)

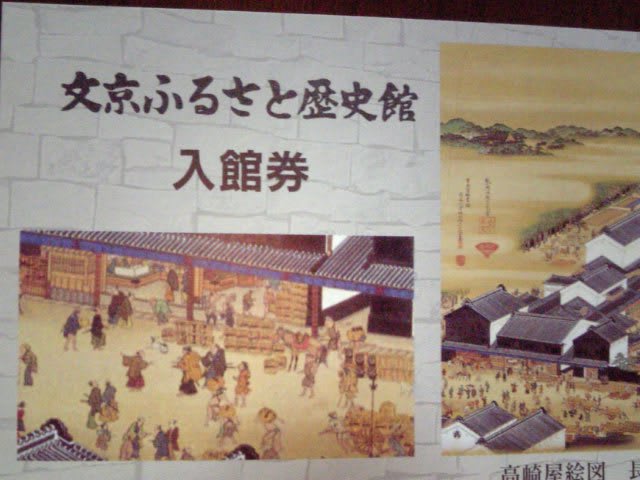

この場所の地名、文京区弥生。もしかしてこの弥生って??

この場所の地名、文京区弥生。もしかしてこの弥生って??そうなんです

。

。 明治2年、水戸藩の屋敷があったこの土地を明治政府が収用し、明治5年に向ヶ岡弥生町と名づけられました。謂れは、文政11年(1828年)3月に建てられた水戸家9代川斉昭の歌碑の和歌によるんです。

明治2年、水戸藩の屋敷があったこの土地を明治政府が収用し、明治5年に向ヶ岡弥生町と名づけられました。謂れは、文政11年(1828年)3月に建てられた水戸家9代川斉昭の歌碑の和歌によるんです。ことし文政余り一とせといふ年の”やよい”の十日さきみだるさくらがもとに

かくはかきつくすこそ

名にしおふ春に”向ふが岡”なれば世にたぐひなきはなの影かな

たまたまこの碑が3月に建てられたということだけで「向ヶ岡弥生町」になったんですよね

たまたまこの碑が3月に建てられたということだけで「向ヶ岡弥生町」になったんですよね 。

。 そして、1884(明治17)年、向ヶ岡弥生町の貝塚で、縄文式土器とは異なった壷型土器が発見され、この地名をとって「弥生式土器」と名づけられたんですよ

そして、1884(明治17)年、向ヶ岡弥生町の貝塚で、縄文式土器とは異なった壷型土器が発見され、この地名をとって「弥生式土器」と名づけられたんですよ 。

。 だから、あの碑が、3月に建てられていなかったら、なんという土器になっていたんだろうか

だから、あの碑が、3月に建てられていなかったら、なんという土器になっていたんだろうか 。

。 実はこの碑が建っている場所は、あくまで「ゆかりの地」であって発掘された場所ではないというんです

実はこの碑が建っている場所は、あくまで「ゆかりの地」であって発掘された場所ではないというんです 。発掘された場所は、東京大学工学部9号館の近くのようです。いろいろありますね、歴史って

。発掘された場所は、東京大学工学部9号館の近くのようです。いろいろありますね、歴史って 。

。 その碑の前に、こんなお店がありました。ちょっとビックリですが

その碑の前に、こんなお店がありました。ちょっとビックリですが 。

。鳥獣剥製 アマガサキ剥製(場所は、iタウンページ!)

店のディスプレイには動物の剥製が、確かにリアルですね。動物の皮を使った帽子などの商品を販売されています。日本剥製師協会なるものがあるようです。

店のディスプレイには動物の剥製が、確かにリアルですね。動物の皮を使った帽子などの商品を販売されています。日本剥製師協会なるものがあるようです。

剥製工程は、腹部に切れ目を入れ、生皮をはがし、鞣(なめし)作業[剪(セン)という両側に柄のついた弧状のナタを用いて、丸太を半分に切った台座に皮を敷き、剪の刃でなめしながら脂分を絞り出す]、専用の脂取り剤で洗浄、ミョウバン液に3日ほど漬け込む、ウレタンを削って型をつくる、皮をかぶる、切開部を蝋引き(ろうびき)と呼ばれる特殊な縫合糸で縫いあわせる、爪やガラスでできた目玉をはめ込む、それで完成。

剥製工程は、腹部に切れ目を入れ、生皮をはがし、鞣(なめし)作業[剪(セン)という両側に柄のついた弧状のナタを用いて、丸太を半分に切った台座に皮を敷き、剪の刃でなめしながら脂分を絞り出す]、専用の脂取り剤で洗浄、ミョウバン液に3日ほど漬け込む、ウレタンを削って型をつくる、皮をかぶる、切開部を蝋引き(ろうびき)と呼ばれる特殊な縫合糸で縫いあわせる、爪やガラスでできた目玉をはめ込む、それで完成。 特殊な専門性の高い技術です。

特殊な専門性の高い技術です。◆はく製加工を行っているお店を探すなら、iタウンページハイパーサーチ!

この近辺には、弥生美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)や竹久夢二美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)もありますよ。

この近辺には、弥生美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)や竹久夢二美術館(場所、電話番号はiタウンページ!)もありますよ。

散策してみてはいかがでしょうか。面白い発見、できるかもしれませんよ

。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

頭脳パン? 東大コープでの発見。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 東京大学の構内を歩いていると見つけました

東京大学の構内を歩いていると見つけました 。

。コープ(coop)

ちょっと覗いてみました。

ちょっと覗いてみました。

家電から食料品まで揃ってますね。

家電から食料品まで揃ってますね。 見つけました、へー

見つけました、へー 、

、東京大学ブランド。

東京大学オリジナルチョコレートに、東京大学饅頭、東京大学ゴーフルなどなど。

東京大学オリジナルチョコレートに、東京大学饅頭、東京大学ゴーフルなどなど。 メリーチョコレートが東京大学限定で特別生産してもらっていて、東京大学のマークが入っているんです。キャンパス訪問の記念にって。18個入り1600円。

メリーチョコレートが東京大学限定で特別生産してもらっていて、東京大学のマークが入っているんです。キャンパス訪問の記念にって。18個入り1600円。 東京大学饅頭は、東京日本橋の三原堂謹製で東京大学の象徴である「銀杏」を型取った皮が特徴です。5個入り1050円。

東京大学饅頭は、東京日本橋の三原堂謹製で東京大学の象徴である「銀杏」を型取った皮が特徴です。5個入り1050円。 それと、

それと、「東京大学ワイン」

メルシャン勝沼ワイナリー 2003年収穫の長野メルロー(赤)とメルシャン勝沼ワイナリー 2005年収穫の山梨甲州(白)があります。赤白セットで東京大学マーク入り化粧箱付き 5700円です。

メルシャン勝沼ワイナリー 2003年収穫の長野メルロー(赤)とメルシャン勝沼ワイナリー 2005年収穫の山梨甲州(白)があります。赤白セットで東京大学マーク入り化粧箱付き 5700円です。 農学部で栽培したぶどうを使っているのかと思いましたよ。

農学部で栽培したぶどうを使っているのかと思いましたよ。 極めつけの商品を見つけました。

極めつけの商品を見つけました。

「頭脳パン」

ビタミンB1含有(ビタミンB1を強化した小麦粉「頭脳粉」を使用、栄養機能食品、DHA入り、ですって

ビタミンB1含有(ビタミンB1を強化した小麦粉「頭脳粉」を使用、栄養機能食品、DHA入り、ですって 。

。 ご存知ですか?私、初めて見ました。イトーパン(伊藤製パン)。

ご存知ですか?私、初めて見ました。イトーパン(伊藤製パン)。

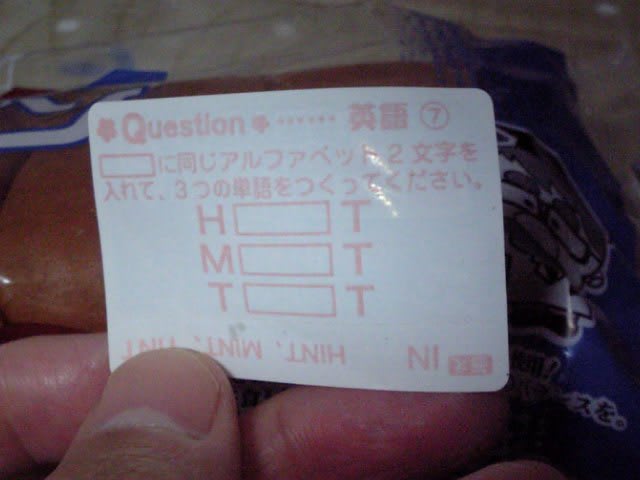

袋に「頭脳クイズにチャレンジ」というシールが貼ってあって、

袋に「頭脳クイズにチャレンジ」というシールが貼ってあって、

めくると問題を見ることができるんですが、解答まで書いてあるので、どうしても見てしまいますよ

めくると問題を見ることができるんですが、解答まで書いてあるので、どうしても見てしまいますよ 。

。

食べてみると、これがボリュームたっぷり

食べてみると、これがボリュームたっぷり 、110円の価値あり。パンの間に生チョコ入りクリームとミルククリームが挟まってます

、110円の価値あり。パンの間に生チョコ入りクリームとミルククリームが挟まってます 。

。

美味しいですよ

美味しいですよ 。他にもたくさん「頭脳シリーズ」があるようです。ファンになりました

。他にもたくさん「頭脳シリーズ」があるようです。ファンになりました 。

。 やっぱし、東大生、パンを頬張りながらも、小麦粉で、クイズで能力アップを図っているんですね

やっぱし、東大生、パンを頬張りながらも、小麦粉で、クイズで能力アップを図っているんですね 。恐るべし東京大学生。あやかろう

。恐るべし東京大学生。あやかろう 。

。◆伊藤製パンを探すなら、iタウンページハイパーサーチ!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

懐かしい東京大学、といっても卒業生ではありません。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 東京大学。

東京大学。 ちょうど10年前にここに仕事で通いました

ちょうど10年前にここに仕事で通いました 。

。 1998年秋、東京大学創立120年記念イベントの一つ

1998年秋、東京大学創立120年記念イベントの一つ「知の開放」。

総合研究所の坂村先生(トロンで有名)と出会い、東京大学の知を当時のNTTのマルチメディアの総力を挙げて日本各地に発信したイベント。

総合研究所の坂村先生(トロンで有名)と出会い、東京大学の知を当時のNTTのマルチメディアの総力を挙げて日本各地に発信したイベント。 校内にドームを作って、この中で小学生を集め、世界各国の子供達とテレビ電話をつなぎ、イベントをやったりもしたんです

校内にドームを作って、この中で小学生を集め、世界各国の子供達とテレビ電話をつなぎ、イベントをやったりもしたんです 。(パラボラアンテナは実際には受信していませんでした、そう飾りだったんです

。(パラボラアンテナは実際には受信していませんでした、そう飾りだったんです )

) 大変だったけど思い出の仕事。これで会社を辞めようと初めて思った苦い思いででもある

大変だったけど思い出の仕事。これで会社を辞めようと初めて思った苦い思いででもある 。

。 10年経って東京大学に足を運んでみました。思い出します

10年経って東京大学に足を運んでみました。思い出します 。

。 安田講堂 学生運動の生々しさが残ってますね。

安田講堂 学生運動の生々しさが残ってますね。

三四郎池 大学構内にこんな閑静なところがあるなんて、いいですね。

三四郎池 大学構内にこんな閑静なところがあるなんて、いいですね。

総合研究博物館 ここに坂村先生に会いに通ってました。

総合研究博物館 ここに坂村先生に会いに通ってました。

赤門 観光スポットの一つ、みんな写真撮影してました。

赤門 観光スポットの一つ、みんな写真撮影してました。

正門 知りませんでした、正門があるなんて。

正門 知りませんでした、正門があるなんて。

◆東京大学近辺のお店を探すなら、iタウンページ「みんなのスクウェアマップ」

まだまだ、東京大学を研究してみますよ、続編お楽しみ

まだまだ、東京大学を研究してみますよ、続編お楽しみ 。

。コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

松潤に遭っちゃいました。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 坂の街「本郷」、文人達が多く住んでいたんです

坂の街「本郷」、文人達が多く住んでいたんです 。

。 その一人が樋口一葉。旧居跡が本郷の街にあります。

その一人が樋口一葉。旧居跡が本郷の街にあります。◆樋口一葉の旧居跡は地図の中心地あたりです。

でも、ここで出会ったのは、一葉ではなく、

でも、ここで出会ったのは、一葉ではなく、松潤、そう、松本潤

(なんでハートマークなんだろう)

(なんでハートマークなんだろう)

階段の上の赤い服を着た男性、松潤です

階段の上の赤い服を着た男性、松潤です 。ポケットに手を入れて、グラビアの撮影でしょうか。路地を入っていくとバッタリ

。ポケットに手を入れて、グラビアの撮影でしょうか。路地を入っていくとバッタリ 。

。 「握手してもらってもいいですか?」「いいっすよ」と。

「握手してもらってもいいですか?」「いいっすよ」と。 握手してもらいましたよ

握手してもらいましたよ 。背は私より少し低いですが、細ーいです。華奢な感じでしたよ

。背は私より少し低いですが、細ーいです。華奢な感じでしたよ 。

。 ジャニーズ系タレントさんは写真を撮れないので、別れてからの撮影となりました。

ジャニーズ系タレントさんは写真を撮れないので、別れてからの撮影となりました。

撮影が終わったあとで、松潤の立っていた位置を撮影。ここですよ

撮影が終わったあとで、松潤の立っていた位置を撮影。ここですよ 。雰囲気ある場所でしょう。このグラビア写真はいつ出るんだろう。

。雰囲気ある場所でしょう。このグラビア写真はいつ出るんだろう。 たまには歩いて見るもんですね

たまには歩いて見るもんですね 。

。コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

皇居へ~江戸城入城

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 江戸城入城

江戸城入城

城内は、外国人観光客がいっぱい。でも、日本人の私は初めての入城

城内は、外国人観光客がいっぱい。でも、日本人の私は初めての入城 。

。 天守閣がないので、お城というイメージは少ないですね

天守閣がないので、お城というイメージは少ないですね 。だだっ広い。冬場は芝生も枯れているので、春になれば若々しく、華やかさが増してくるんじゃないでしょうか

。だだっ広い。冬場は芝生も枯れているので、春になれば若々しく、華やかさが増してくるんじゃないでしょうか 。

。

焼失した天守閣に代わって江戸城を守ったのは

焼失した天守閣に代わって江戸城を守ったのは「富士見櫓」。

南に位置し、江戸城唯一の風格を表わしていますね

。

。

殿中でござる

殿中でござる と、浅野内匠頭長短が吉良上野介に斬りつけた

と、浅野内匠頭長短が吉良上野介に斬りつけた

「松の廊下」跡

がありました。

そして天守閣跡の

そして天守閣跡の天守台

。

。

家光の時に、高さ51m、5層の天守閣が建替えられたといわれています。しかし、1657年の明暦の大火で焼失、それ以来再建されることはなかったんです。

家光の時に、高さ51m、5層の天守閣が建替えられたといわれています。しかし、1657年の明暦の大火で焼失、それ以来再建されることはなかったんです。 石垣の間にすすで黒くなった部分があるようなんですが、すっかりチェックするのを忘れてしまいました

石垣の間にすすで黒くなった部分があるようなんですが、すっかりチェックするのを忘れてしまいました 。触ると手が黒ずんでしまうんですって

。触ると手が黒ずんでしまうんですって 。

。 最近はCGで天守閣を復活させた書籍も出ているので、イメージはチェックしてみてください。

最近はCGで天守閣を復活させた書籍も出ているので、イメージはチェックしてみてください。 この天守台の手前が

この天守台の手前が「大奥」

のあった場所です

。ちょうど芝生のあるところですね。

。ちょうど芝生のあるところですね。

32歳の若さで家光から大奥の支配を託されたお万の方、芝居好きだった絵島、将軍不在の江戸城を面倒みた天璋院篤姫などなど、大奥の話題は尽きませぬなー

32歳の若さで家光から大奥の支配を託されたお万の方、芝居好きだった絵島、将軍不在の江戸城を面倒みた天璋院篤姫などなど、大奥の話題は尽きませぬなー 。

。 大手町、丸の内のビルと江戸城跡、新旧歴史を感じます。

大手町、丸の内のビルと江戸城跡、新旧歴史を感じます。 汐見坂を下って、二の丸庭園を覗いて江戸城を後にしました。

汐見坂を下って、二の丸庭園を覗いて江戸城を後にしました。 春になったらまた来よう

春になったらまた来よう 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

皇居へ~三の丸尚蔵館

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 昨年夏「金刀比羅宮 書院の美」を観てから、伊藤若冲が気になっています

昨年夏「金刀比羅宮 書院の美」を観てから、伊藤若冲が気になっています 。

。 どこかで観れないかな、と調べている

どこかで観れないかな、と調べている と、皇居内の

と、皇居内の三の丸尚蔵館

が作品を所蔵していることが分かったので、早速出かけてみました

。

。 メトロ千代田線大手町駅下車、大手門へ。

メトロ千代田線大手町駅下車、大手門へ。

大手門渡櫓の鯱を左に見ながら、門をくぐります。

大手門渡櫓の鯱を左に見ながら、門をくぐります。 皇居の中に入るのは生まれて初めて。入口で入園票を渡されます。渡した票が返って来ない場合はどうするのかな~

皇居の中に入るのは生まれて初めて。入口で入園票を渡されます。渡した票が返って来ない場合はどうするのかな~ 。

。

少し進むと、右手に「三の丸尚蔵館」(地図 中心点付近)が見えてきます

少し進むと、右手に「三の丸尚蔵館」(地図 中心点付近)が見えてきます 。

。

どんなところなんだろうか。企画展として「祝美~大正期皇室御慶事の品々」が開催されていました。大正時代はわずか15年しかないのですが、当時の皇太子(昭和天皇)の成年式、ご結婚、大正天皇の銀婚式などの御慶事がたくさんあって、諸外国の皇室や国内の芸術家から多くの品々が献上され、展示されていました。

どんなところなんだろうか。企画展として「祝美~大正期皇室御慶事の品々」が開催されていました。大正時代はわずか15年しかないのですが、当時の皇太子(昭和天皇)の成年式、ご結婚、大正天皇の銀婚式などの御慶事がたくさんあって、諸外国の皇室や国内の芸術家から多くの品々が献上され、展示されていました。 入口を入って展示を見るとすぐに出口(入口と同じ所)に

入口を入って展示を見るとすぐに出口(入口と同じ所)に 。

。 これを観るのが目的ではなく、若冲の作品なんですが、ありません

これを観るのが目的ではなく、若冲の作品なんですが、ありません 。館員の方に聞くと、今は展示されていません、昨年は企画展で見れたんですが、って。えーショック~

。館員の方に聞くと、今は展示されていません、昨年は企画展で見れたんですが、って。えーショック~

。

。 本当は、観たかったんですよ。

本当は、観たかったんですよ。・梅花群鶴図

・梅花小禽図

今回は絵葉書で我慢、次回公開を待ってみます

今回は絵葉書で我慢、次回公開を待ってみます 。いつのことやら。

。いつのことやら。◆大手町でお店を探すなら、iタウンページみんなのスクウェアマップ!

◆美術館を探すなら、iタウンページハイパーサーチ! 地域を変えて探してみてください。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

かどやの槍かけだんご、美味い。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 千住宿歴史プチテラスを後にして、旧日光街道を北へ荒川土手まで歩きます

千住宿歴史プチテラスを後にして、旧日光街道を北へ荒川土手まで歩きます 。

。

北千住駅前を越え、さらに進むと、左手に絵馬屋「吉田屋」、右手には、土蔵を寄贈された「横山家の住宅」がありました

北千住駅前を越え、さらに進むと、左手に絵馬屋「吉田屋」、右手には、土蔵を寄贈された「横山家の住宅」がありました 。

。

吉田屋は、東京で唯一手描きの千住絵馬を作っているようです。

吉田屋は、東京で唯一手描きの千住絵馬を作っているようです。 さらに進むと

さらに進むとかどやの槍かけだんご (場所は、iタウンページ!)

です

。

。 2種類あって、あんことみたらしです。

2種類あって、あんことみたらしです。

備長炭で一本一本焼き上げるんです。ひじょうに柔らかく、何本でもいただけそうですよ

備長炭で一本一本焼き上げるんです。ひじょうに柔らかく、何本でもいただけそうですよ 。

。 荒川の手前には、江戸時代からほねつぎを営む

荒川の手前には、江戸時代からほねつぎを営む名倉医院 (場所は、iタウンページ!)

の屋敷がありました。

「ほねつぎといえば名倉、名倉といえばほねつぎ」というように関東一円に知られていて、日光道中や水戸街道から駕籠や車で次々と骨折患者が運び込まれたようです

「ほねつぎといえば名倉、名倉といえばほねつぎ」というように関東一円に知られていて、日光道中や水戸街道から駕籠や車で次々と骨折患者が運び込まれたようです 。

。 もうそこは荒川の土手。天気が良く

もうそこは荒川の土手。天気が良く 、9月中旬というのに30度を越える暑さ

、9月中旬というのに30度を越える暑さ 。甲羅干しをしている方もいれば、野球をしている方もいれば様々。

。甲羅干しをしている方もいれば、野球をしている方もいれば様々。

南千住から約3km。私は、歩き疲れてへとへと

。冷たいビールが飲みたい

。冷たいビールが飲みたい 。

。と、千住散策を終えました

。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

千住宿、やっちゃば、って

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 素盞雄神社でお参りした後、千住大橋を渡って

素盞雄神社でお参りした後、千住大橋を渡って

足立区に入ると、松尾芭蕉ゆかりの地

「奥の細道 矢立初めの地」

の碑が建ってます

。

。

奥の細道のルートマップの看板もありました。

奥の細道のルートマップの看板もありました。 隅田川から望む南千住は、高層マンションも建ち、変わりましたね

隅田川から望む南千住は、高層マンションも建ち、変わりましたね 。

。

少し歩くと、

少し歩くと、足立市場 (場所はiタウンページ)

が見えました。1576年ごろ始まった

千住市場「やっちゃば」

が元祖。現在は水産物が取引されていて、敷地内の食堂は一般の方も利用できるようです

。

。

その入口のそばには、

その入口のそばには、松尾芭蕉の像

が建ってました。

ここから北方面に向かう旧日光街道は千住宿として栄え、各種問屋さんが軒を並べていたようです

ここから北方面に向かう旧日光街道は千住宿として栄え、各種問屋さんが軒を並べていたようです 。

。 そんな面影を見たい方は、

そんな面影を見たい方は、千住宿歴史プチテラス

を訪れると良いですよ。

この土蔵は、地元で紙問屋を営んでいた横山氏が足立区へ寄贈されたもので。歴史ギャラリーとして、休憩所として、親しまれています

この土蔵は、地元で紙問屋を営んでいた横山氏が足立区へ寄贈されたもので。歴史ギャラリーとして、休憩所として、親しまれています 。

。 ボランティアの方が、いろいろ説明してくださいました

ボランティアの方が、いろいろ説明してくださいました 。

。 ここを後にして、さらに北上します

ここを後にして、さらに北上します 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

日比谷のビールまつり

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 初めて知りました

初めて知りました「日比谷 秋の収穫祭 オクトーバーフェスト」

ホームページはこちら

ビール祭りです

ビール祭りです 。(今日までですよ)

。(今日までですよ) 夕方、6時40分、日比谷公園に到着

夕方、6時40分、日比谷公園に到着 。

。 もう会場は盛り上がり

もう会場は盛り上がり

。

。

えー

えー 、ビールを買うのに20分待ち

、ビールを買うのに20分待ち 。友人と役割を分担。席を取るチームとビールを買うチーム。

。友人と役割を分担。席を取るチームとビールを買うチーム。 ビール購入チームは、年齢チェック

ビール購入チームは、年齢チェック 。違うよ。20歳以上だよ。

。違うよ。20歳以上だよ。 OKならリストバンドをつけてくれます。

OKならリストバンドをつけてくれます。

席取りチームも苦戦

席取りチームも苦戦 。

。 席ももう満杯。見つかりません。みんな何時から来てるんだよ

席ももう満杯。見つかりません。みんな何時から来てるんだよ

結局、席に着けず、立ち飲みで

結局、席に着けず、立ち飲みで乾杯!

出店もあるのに、立ち飲みでは、買えません。残念

出店もあるのに、立ち飲みでは、買えません。残念 。

。

仕方なく、JRガードレール下の居酒屋で、飲み直ししました

仕方なく、JRガードレール下の居酒屋で、飲み直ししました 。

。

◆日比谷公園周辺の居酒屋を探すなら、iタウンページスクロール地図!

◆こんなときは、iタウンページ、取っておきのサービスを紹介しましょう

。

。「メール de iタウンページ」

使い方はこちらで。

使い方はこちらで。 携帯メールで「a@itown.mobi」へ「日比谷 居酒屋」って書いて、送信すると、メールでお店情報が返ってきますよ。一度お試しください。

携帯メールで「a@itown.mobi」へ「日比谷 居酒屋」って書いて、送信すると、メールでお店情報が返ってきますよ。一度お試しください。 来年は、もっと早くに行ってやるぞー

来年は、もっと早くに行ってやるぞー

。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

キングステーブルのカツサンドを、素盞雄神社でいただく。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】◆南千住近辺を探すなら、iタウンページスクロール地図!

◆記事内でご紹介するお薦めのお店等は、iタウンページ!

南千住駅から、国道4号線、日光街道に出るまでの山谷通りは、通称

南千住駅から、国道4号線、日光街道に出るまでの山谷通りは、通称「コツ通り」

と呼ばれているんですが、ちょっと歩いてみました。

「コツ」は、小塚原(コツカハラ)の「コツ」、刑場があったから「骨」なんでしょうかね

「コツ」は、小塚原(コツカハラ)の「コツ」、刑場があったから「骨」なんでしょうかね 。

。 コツ通りを歩いていると、お弁当の出店が出てました

コツ通りを歩いていると、お弁当の出店が出てました 。そういえばテレビで観たような気がするんですが。あった

。そういえばテレビで観たような気がするんですが。あった

「キングステーブルのカツサンド」

これって有名なんですよ

これって有名なんですよ 、肉の大沢がやっているレストラン「キングステーブル」のカツサンドなんです。早速、買ってみましたよ

、肉の大沢がやっているレストラン「キングステーブル」のカツサンドなんです。早速、買ってみましたよ 。

。後でいただこうっと。

もう少し歩くと、国道4号線、日光街道に出ました。そこに「素盞雄神社」なるものが。読めないんですよ、最初

もう少し歩くと、国道4号線、日光街道に出ました。そこに「素盞雄神社」なるものが。読めないんですよ、最初 。

。「スサノオジンジャ(素盞雄神社)」 (場所)

ですって。

スサノオは、天照大神の弟で、あまり行いが良い神ではないんですが、追放された出雲の国で、ヤマタノオロチを退治し、その尾から天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を取り出して、天照大神に献上し、その後、出雲で幸せな暮らしをしたとのこと

スサノオは、天照大神の弟で、あまり行いが良い神ではないんですが、追放された出雲の国で、ヤマタノオロチを退治し、その尾から天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を取り出して、天照大神に献上し、その後、出雲で幸せな暮らしをしたとのこと 。

。 正面の入口から、お参りを。お賽銭は半紙に包んでくださいって。

正面の入口から、お参りを。お賽銭は半紙に包んでくださいって。

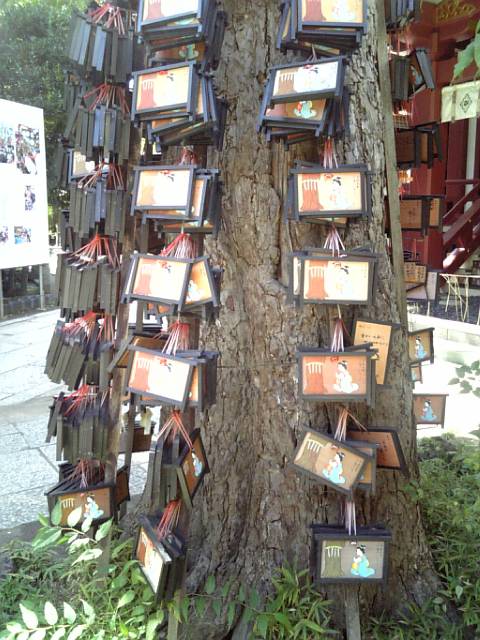

お参りを終えて、境内を歩いていると、イチョウの木に絵馬がかかってました

お参りを終えて、境内を歩いていると、イチョウの木に絵馬がかかってました 。

。

説明には、この木の皮を煎じて飲むと、乳の出が良くなるとの言い伝えから、絵馬を奉納祈願する習しがある、と

説明には、この木の皮を煎じて飲むと、乳の出が良くなるとの言い伝えから、絵馬を奉納祈願する習しがある、と 。

。 ちょっとここで、休憩して、買った「カツサンド」をいただくことに。

ちょっとここで、休憩して、買った「カツサンド」をいただくことに。

焼いた食パンに、ソースたっぷりのカツがはさまれていて、良い具合にパンにしみこんでいて、絶妙な味わいです

焼いた食パンに、ソースたっぷりのカツがはさまれていて、良い具合にパンにしみこんでいて、絶妙な味わいです 。1.5cmぐらいあるでしょうかね、このカツ

。1.5cmぐらいあるでしょうかね、このカツ 。

。 美味しいです。また、外でいただくと余計に美味しさを感じました

美味しいです。また、外でいただくと余計に美味しさを感じました 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

延命寺から千住回向院、千住散策。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 ◆南千住駅近辺を探すなら、iタウンページスクロール地図!

◆記事内で紹介したお薦めのお店等は、iタウンページ!

日経新聞の「江戸の風格」欄に「千住回向院」の記事が出ていたので、出かけてみました。

日経新聞の「江戸の風格」欄に「千住回向院」の記事が出ていたので、出かけてみました。

メトロ日比谷線に乗って

メトロ日比谷線に乗って 、南千住駅で下車。南口を出るとすぐのところに、

、南千住駅で下車。南口を出るとすぐのところに、延命寺 (場所はiタウンページ)

というのがあります。

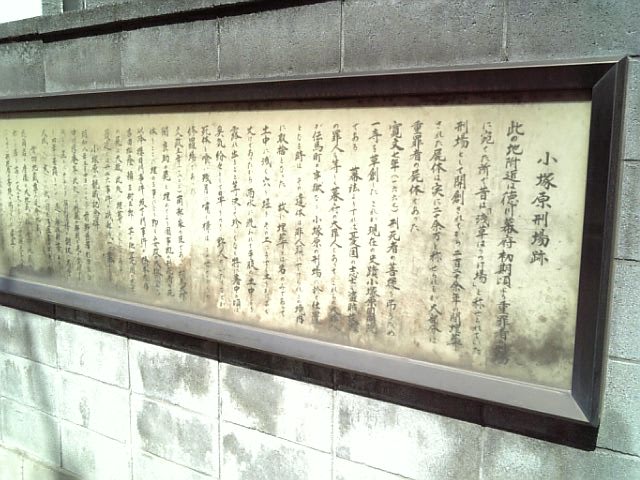

ここは、江戸時代に

ここは、江戸時代に「小塚原刑場(こづかはらけいじょう)」

があった場所。1651年に創設され、当時は「浅草はりつけ場」と称せられて、約20万人が処刑されたようです

。

。

ここで行われる処刑は、獄門、磔(はりつけ)、火あぶりといった極刑で、屍は埋葬ではなく、浅く土をかける程度。だから「小塚原」は「骨ヶ原」に由来するというんです

ここで行われる処刑は、獄門、磔(はりつけ)、火あぶりといった極刑で、屍は埋葬ではなく、浅く土をかける程度。だから「小塚原」は「骨ヶ原」に由来するというんです 。

。 1741年には、刑死者の菩提を弔うために、高さ3.6mの花崗岩の座像の大地蔵

1741年には、刑死者の菩提を弔うために、高さ3.6mの花崗岩の座像の大地蔵通称「首切り地蔵」

が建立されました。

延命寺の近くに

延命寺の近くに千住回向院 (場所はiタウンページ)

があり、ここは刑死者を供養するため、1667年、建立されました。延命寺は、回向院の分院なんです。

お寺というより少し近代的な建物になってましたね

お寺というより少し近代的な建物になってましたね 。奥に、お墓があるんですが、

。奥に、お墓があるんですが、

ここの墓地には、安政の大獄により刑死した橋本左内・吉田松陰のお墓があります。ゆっくり見なかったのですが、鼠小僧次郎吉の墓もあるんですって

ここの墓地には、安政の大獄により刑死した橋本左内・吉田松陰のお墓があります。ゆっくり見なかったのですが、鼠小僧次郎吉の墓もあるんですって 。

。

また、回向院には

また、回向院には「観臓記念碑」

なるものがありました。

これは、1771年、ドイツの解剖学書を手に入れた蘭学者杉田玄白・中川淳庵・前野良沢が、解剖図の内容を確かめるため、小塚原刑場に来て、刑死者の解剖に立会い、その正確さに驚いたとのことです

これは、1771年、ドイツの解剖学書を手に入れた蘭学者杉田玄白・中川淳庵・前野良沢が、解剖図の内容を確かめるため、小塚原刑場に来て、刑死者の解剖に立会い、その正確さに驚いたとのことです 。その立会いを記念して昭和になって建てられたと。

。その立会いを記念して昭和になって建てられたと。 この場所は、日本の医学の出発点なのかもしれませんね

この場所は、日本の医学の出発点なのかもしれませんね 。

。 でも「観臓」とは、一見、何のことか分からないですね

でも「観臓」とは、一見、何のことか分からないですね 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |