日々の新聞から「goo」「iタウンページ」に関連する記事をピックアップ。お薦めのお店を検索・紹介していきます。

『goo』でも、『iタウンページ』でも発見!地元の名店、銘店、目が点。

東京都写真美術館、鑑賞。

【ちょっと一息】

なんとなく、行きたいなー

なんとなく、行きたいなー 、と思っていた恵比寿ガーデンプレイスにある

、と思っていた恵比寿ガーデンプレイスにある東京都写真美術館 (場所は、iタウンページ地図!)

に出かけてみました。

取り立てて、これが観たいというわけはなかったのですが

取り立てて、これが観たいというわけはなかったのですが 、今開催中の企画展

、今開催中の企画展 私を見て!ヌードのポートレイトer="0">

私を見て!ヌードのポートレイトer="0">

(企画名に惹かれたのかもしれませんが)鑑賞してきました。

絵画の世界では、現実の人物がヌードで描かれることはなく、旧約聖書のイヴやギリシャ神話のヴィーナスのようなに物語の中の人物を描いており、実在人物のヌードはタブーだったようです

絵画の世界では、現実の人物がヌードで描かれることはなく、旧約聖書のイヴやギリシャ神話のヴィーナスのようなに物語の中の人物を描いており、実在人物のヌードはタブーだったようです 。

。 1865年のサロンに、マネが「オランピア」を出展した時には、衝撃で、非難ごうごうだったんです。そのあとは、印象派として栄えたんですけどね

1865年のサロンに、マネが「オランピア」を出展した時には、衝撃で、非難ごうごうだったんです。そのあとは、印象派として栄えたんですけどね 。

。 実在のモデルのヌード写真が公表されるのもう少し後だったようです。

実在のモデルのヌード写真が公表されるのもう少し後だったようです。 絵画から写真になってきて、包み隠さず写し出されるようになって、人々は驚きと嫌悪を覚えた場合もあったとのこと。

絵画から写真になってきて、包み隠さず写し出されるようになって、人々は驚きと嫌悪を覚えた場合もあったとのこと。 撮影されるほうも撮影する人も、どんな感じなんだろう、私は普段から隠し事が多いので、全裸なんて真っ平ごめん、なんですが・・・

撮影されるほうも撮影する人も、どんな感じなんだろう、私は普段から隠し事が多いので、全裸なんて真っ平ごめん、なんですが・・・ 。

。 というか、そもそも被写体にもならないくらい貧弱な体なので想像もしませんが。

というか、そもそも被写体にもならないくらい貧弱な体なので想像もしませんが。 興味のある方は、是非、どうぞ。(ちなみに私はよくわかりませんでした)

興味のある方は、是非、どうぞ。(ちなみに私はよくわかりませんでした)◆「私を見て!ヌードポートレイト」の情報を得るなら、goo!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

大人気!大混雑、オルセー美術館展。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 お盆に入ったので、都心は空くかなー

お盆に入ったので、都心は空くかなー 、なんて思って、

、なんて思って、国立新美術館(場所は、iタウンページ地図!)

オルセー美術館展

に出かけてみました。

10時に着いたら少々待っても入れるかなー、と思って出かけたら、

10時に着いたら少々待っても入れるかなー、と思って出かけたら、

10時には、もう60分待ち、でした。

確かに、閉展間際(8月16日まで)に行くこと自体、混雑覚悟なんですよね。結構、いつもそんな感じで、反省してませんね

確かに、閉展間際(8月16日まで)に行くこと自体、混雑覚悟なんですよね。結構、いつもそんな感じで、反省してませんね 。

。

11時前に、やっとこさ、入場できました。でも、館内は、人、人、人・・・。

11時前に、やっとこさ、入場できました。でも、館内は、人、人、人・・・。 「ポスト印象派」ということ。だからルノアールは展示されていません

「ポスト印象派」ということ。だからルノアールは展示されていません 。

。 モネ「ロンドン国会議事堂、霧の中に差す陽光」。

モネ「ロンドン国会議事堂、霧の中に差す陽光」。 「日の出」を思い起こさせますよね。まさに印象派です。

「日の出」を思い起こさせますよね。まさに印象派です。

ここからが「ポスト印象派」。

ここからが「ポスト印象派」。 スーラ「ポール・アン・ベッサンの外港、満潮」。

スーラ「ポール・アン・ベッサンの外港、満潮」。もう少し緑っぽいですが。

スーラは、私の好きな画家のひとりです

スーラは、私の好きな画家のひとりです 。

。「グランド・ジャット島の日曜日の午後」 (ここをクリック)

が大好きなんですよね。

点描表現で描き、近くで観ると、点の集まり、より遠くから観ると全体がわかるんです。色の三原色ですよね。

点描表現で描き、近くで観ると、点の集まり、より遠くから観ると全体がわかるんです。色の三原色ですよね。

セザンヌ「台所のテーブル(篭のある静物)」。

セザンヌ「台所のテーブル(篭のある静物)」。人気ありましたね。

絵画の前に人が集まっていました。サント・ヴィクトワール山でなく、私は、静物画が好きですね。

絵画の前に人が集まっていました。サント・ヴィクトワール山でなく、私は、静物画が好きですね。

ゴッホ「星降る夜」「自画像」。

ゴッホ「星降る夜」「自画像」。 ゴーギャン「タヒチの女たち」。

ゴーギャン「タヒチの女たち」。 この二人も大人気でした。二人の因縁、同じように並べられると何か感じますよね。

この二人も大人気でした。二人の因縁、同じように並べられると何か感じますよね。

順に展示されていたんですが、この先の画家にはあまり興味がなかったので、流してしまいました。

順に展示されていたんですが、この先の画家にはあまり興味がなかったので、流してしまいました。 オルセーは良いですね

オルセーは良いですね 、またパリに行ってみたいです

、またパリに行ってみたいです 。

。 最近は、ガイド機器が貸し出されるので、絵画の前で、みんながじっくりと案内を聞きながら立ち止まるんですよね。だから混雑さが増しているような気がします。

最近は、ガイド機器が貸し出されるので、絵画の前で、みんながじっくりと案内を聞きながら立ち止まるんですよね。だから混雑さが増しているような気がします。 会場を出た時には、待ち時間が90分。館外にまで列がなしてました。時間がある人は、夕方にでも行くことをお勧めします。残り少ないですが。

会場を出た時には、待ち時間が90分。館外にまで列がなしてました。時間がある人は、夕方にでも行くことをお勧めします。残り少ないですが。◆オルセー美術館を調べるなら、goo!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

最終日のルーブル美術館展、長蛇列。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 東京の国立西洋美術館(場所は、iタウンページ!)で開催されていた

東京の国立西洋美術館(場所は、iタウンページ!)で開催されていたルーブル美術館展

昨日で終了しました。

昨日で終了しました。 なんとか最終日に出かけることができましたよ。2時間以上の待ち時間って聞いていたので、朝早く出かけました。上野駅近くの駐車場に8時30分到着、待ち時間なく、車を止めることができたので、ラッキーかも

なんとか最終日に出かけることができましたよ。2時間以上の待ち時間って聞いていたので、朝早く出かけました。上野駅近くの駐車場に8時30分到着、待ち時間なく、車を止めることができたので、ラッキーかも 。

。◆上野駅周辺の駐車場を探すなら、iタウンページスクロール地図!

で、歩いて、美術館前に来ると、おー、長い行列。やっぱり並んでいるじゃないですか。最後尾に並びました。開館が9時30分なので、入れて10時ぐらいかと思っていたら、9時前に、行列が動き出したんです。たぶん、最終日で開館時間を繰り上げたんではないでしょうか。すいすいと館内に入ることできました。ラッキーかも

で、歩いて、美術館前に来ると、おー、長い行列。やっぱり並んでいるじゃないですか。最後尾に並びました。開館が9時30分なので、入れて10時ぐらいかと思っていたら、9時前に、行列が動き出したんです。たぶん、最終日で開館時間を繰り上げたんではないでしょうか。すいすいと館内に入ることできました。ラッキーかも 。

。 さすがに入口付近は大混雑。

さすがに入口付近は大混雑。フェルメール「レースを編む女」

の前は、人だらけ

。

。

画サイズが小さいので、見るにも苦労します。繊細な描写にびっくりですよ

画サイズが小さいので、見るにも苦労します。繊細な描写にびっくりですよ 。

。デイエゴベラスケス「王女マルガリータの肖像」

当時は、写真がなかったから肖像画を他国へ贈ったりして自己紹介をしていたとのこと、簡単に言えば。

当時は、写真がなかったから肖像画を他国へ贈ったりして自己紹介をしていたとのこと、簡単に言えば。 全体的には宗教画や肖像画が多く、画家名もあまり知らなかったので、もう少し勉強していけば良かったかな

全体的には宗教画や肖像画が多く、画家名もあまり知らなかったので、もう少し勉強していけば良かったかな 。

。 観終わって、常設展も覗きました。松方コレクションとのことで、ルノアールやモネ、ゴーガンなど印象派の作品も観れました

観終わって、常設展も覗きました。松方コレクションとのことで、ルノアールやモネ、ゴーガンなど印象派の作品も観れました 。

。 美術館を出るときには、長蛇の列。150分の待ち時間でしたよ

美術館を出るときには、長蛇の列。150分の待ち時間でしたよ 。

。

朝早く来てよかった

朝早く来てよかった 。

。コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

五島美術館、素晴らしい。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 ちょっと出かけてみました

ちょっと出かけてみました 。

。五島美術館(場所は、iタウンページ!)

五島美術館は、東急大井線

五島美術館は、東急大井線 「上野毛駅」から徒歩5分、閑静な住宅街の中に建っています

「上野毛駅」から徒歩5分、閑静な住宅街の中に建っています 。

。

東急電鉄の元会長の五島慶太翁(1882―1959)が半生をかけて収集した日本と東洋の古美術品を所蔵しています。所蔵品は、絵画、書跡、茶道具・陶磁器、古鏡、刀剣、文房具など多岐な分野にわたり、現在では、源氏物語絵巻、紫式部日記絵巻、志野、織部、青磁など、国宝5件、重要文化財50件を含む約4000件の美術品を所蔵しているんですって

東急電鉄の元会長の五島慶太翁(1882―1959)が半生をかけて収集した日本と東洋の古美術品を所蔵しています。所蔵品は、絵画、書跡、茶道具・陶磁器、古鏡、刀剣、文房具など多岐な分野にわたり、現在では、源氏物語絵巻、紫式部日記絵巻、志野、織部、青磁など、国宝5件、重要文化財50件を含む約4000件の美術品を所蔵しているんですって

。

。(↓クリック)紹介ビデオを作ってみました。

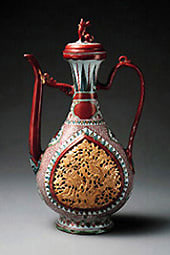

常設展示はなく、この日は「中国の陶芸展」の最終日前日でした。てっきり、常設展で「源氏物語絵巻」や「志野・織部」が観れると思っていたのに・・・

常設展示はなく、この日は「中国の陶芸展」の最終日前日でした。てっきり、常設展で「源氏物語絵巻」や「志野・織部」が観れると思っていたのに・・・

。

。

でもきちんと中国陶器を観てきました。分からないながら記述すると。

でもきちんと中国陶器を観てきました。分からないながら記述すると。 唐時代「三彩」:素地に緑、茶、白、藍などの釉薬をかけて低い温度で焼いた陶器。貴族の墓の副葬品として人物や器が作られました。

唐時代「三彩」:素地に緑、茶、白、藍などの釉薬をかけて低い温度で焼いた陶器。貴族の墓の副葬品として人物や器が作られました。 宋時代「青磁」

宋時代「青磁」

明時代「青花」:白磁の素地にコバルトで描き、その上に透明釉をかけて焼成したもの。白い器にあでやかな青を用いる文様が特徴。

明時代「青花」:白磁の素地にコバルトで描き、その上に透明釉をかけて焼成したもの。白い器にあでやかな青を用いる文様が特徴。

明時代「五彩」:白地に素地の上に直接文様を描き、透明釉をかける釉上彩に対して、釉薬の上にさらに赤、緑、黄などの上絵具で絵付けし、再び焼成した陶磁器。

明時代「五彩」:白地に素地の上に直接文様を描き、透明釉をかける釉上彩に対して、釉薬の上にさらに赤、緑、黄などの上絵具で絵付けし、再び焼成した陶磁器。

中国の素晴らしい陶磁器が展示されていました。観ているとだんだん興味が出てきますね

中国の素晴らしい陶磁器が展示されていました。観ているとだんだん興味が出てきますね 。

。 展示を観たあとは、五島美術館の美しい庭園を観て周りました。

展示を観たあとは、五島美術館の美しい庭園を観て周りました。

枝垂桜が満開でしたね

枝垂桜が満開でしたね 。

。

二子玉川方面を望むことができます。

二子玉川方面を望むことができます。

庭園内は少し坂がありますが、ゆっくりと落ち着いて歩けます

庭園内は少し坂がありますが、ゆっくりと落ち着いて歩けます 。

。

こんなゆっくりとした時間、たまには良いですよね

こんなゆっくりとした時間、たまには良いですよね 。今度は「源氏物語絵巻」を観に来ようっと

。今度は「源氏物語絵巻」を観に来ようっと 。

。◆上野毛周辺のお店を探すなら、iタウンページスクロール地図!

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

歌川広重「名所江戸百景」のすべて、観てきました。

【ちょっと一息】

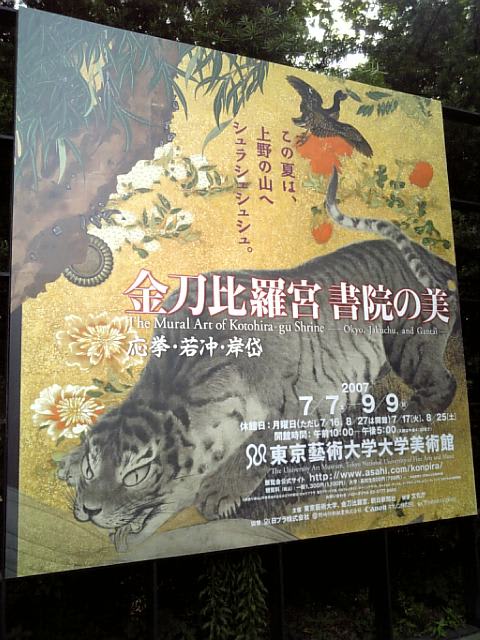

【ちょっと一息】 東京藝術大学美術館「金刀比羅宮 書院の美」と同時開催されている

東京藝術大学美術館「金刀比羅宮 書院の美」と同時開催されている「歌川広重 名所江戸百景のすべて」

もあわせて観てきました

。

。

名所江戸百景は、浮世絵師歌川広重(1979~1858)の晩年の傑作。江戸の町並みや景観を主題とした風景版画で合計120枚で構成されています

名所江戸百景は、浮世絵師歌川広重(1979~1858)の晩年の傑作。江戸の町並みや景観を主題とした風景版画で合計120枚で構成されています 。

。 近景と遠景を大胆に組みあわせた構図や夜景に描き方は、19世紀後半のヨーロッパの印象派、モネ、ゴッホの作風に強い影響を与えたんですよ

近景と遠景を大胆に組みあわせた構図や夜景に描き方は、19世紀後半のヨーロッパの印象派、モネ、ゴッホの作風に強い影響を与えたんですよ 。

。いくつかを紹介しましょう。

◆両国花火

両国の花火

両国の花火 は、享保18年(1733)、8代将軍吉宗の命で始められたそうで、当時、江戸で起こった飢饉やコレラで亡くなった人の霊を慰め、悪疫退散を祈って始めたとのこと。

は、享保18年(1733)、8代将軍吉宗の命で始められたそうで、当時、江戸で起こった飢饉やコレラで亡くなった人の霊を慰め、悪疫退散を祈って始めたとのこと。◆亀戸天神境内

藤の花で有名な亀戸天神を描いています。この作品は、モネの「睡蓮」の太鼓橋と睡蓮の構図の見本になったのではないかといわれています

藤の花で有名な亀戸天神を描いています。この作品は、モネの「睡蓮」の太鼓橋と睡蓮の構図の見本になったのではないかといわれています 。

。◆上野清水堂不忍ノ池

清水堂は、寛永寺の堂舎の一つ。寛永寺は、寛永8年に天海僧正によって創建されました。西の比叡山延暦寺に対して、「東叡山寛永寺」といって、不忍池を琵琶湖に見立て、京都の有名寺院になぞらえた堂舎を次々と建立しました。その一つが、清水観音堂。また、比叡山が今日と御所の鬼門の守りとしていたのと同じように、江戸城の鬼門の守りでありました

清水堂は、寛永寺の堂舎の一つ。寛永寺は、寛永8年に天海僧正によって創建されました。西の比叡山延暦寺に対して、「東叡山寛永寺」といって、不忍池を琵琶湖に見立て、京都の有名寺院になぞらえた堂舎を次々と建立しました。その一つが、清水観音堂。また、比叡山が今日と御所の鬼門の守りとしていたのと同じように、江戸城の鬼門の守りでありました 。

。 上野寛永寺にある清水堂と不忍池を描いたものです。ちょうど桜の時期で、満開です

上野寛永寺にある清水堂と不忍池を描いたものです。ちょうど桜の時期で、満開です 。今も昔も同じ花見を楽しんでいたんですね

。今も昔も同じ花見を楽しんでいたんですね 。

。 美術館を出た後に、清水堂にちょっと寄ってみました。

美術館を出た後に、清水堂にちょっと寄ってみました。

どうしても不忍池が見えません

どうしても不忍池が見えません 。広重はどこからこの風景を見たんだろうか

。広重はどこからこの風景を見たんだろうか 。

。 弁天堂にも寄ってみましたが、不忍池にはハスが茂り、少しだけ咲いていました

弁天堂にも寄ってみましたが、不忍池にはハスが茂り、少しだけ咲いていました 。

。

この江戸百景を、googleMap上にプロットしてあるんです(こちら)。

この江戸百景を、googleMap上にプロットしてあるんです(こちら)。 見ていると構図のとり方は独特ですね。こんな写真の撮り方できれば面白いな。参考にしてみよう

見ていると構図のとり方は独特ですね。こんな写真の撮り方できれば面白いな。参考にしてみよう 。

。 皆さん、この風景を求めて、東京を散策してみてはいかがですか。

皆さん、この風景を求めて、東京を散策してみてはいかがですか。 関口の芭蕉庵も、愛宕神社もありましたよ

関口の芭蕉庵も、愛宕神社もありましたよ 。

。◆両国へ出かけるときは、iタウンページスクロール地図で情報チェック!

◆亀戸天神を訪れるときは、iタウンページスクロール地図で情報チェック!

◆上野清水堂へ出かけるときは、iタウンページスクロール地図で情報チェック!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

金刀比羅宮 書院の美(応挙、若冲、岸岱)、観てきました。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 こんぴらふねふね

こんぴらふねふね おいてにほかけてシュラシュシュシュ~

おいてにほかけてシュラシュシュシュ~ (聴くなら)

(聴くなら) この舟歌でおなじみの、香川県琴平町の金毘羅さん。

この舟歌でおなじみの、香川県琴平町の金毘羅さん。凄いんですよ

。

。 江戸時代、お伊勢参りと並んで、金毘羅参りが盛んに行われ、諸国の庶民から大名までが信仰していたようです。そのようなことで、当時から数々の奉納品があったり、当時の画家を支援したりしたようで貴重な美術品が保管されています

江戸時代、お伊勢参りと並んで、金毘羅参りが盛んに行われ、諸国の庶民から大名までが信仰していたようです。そのようなことで、当時から数々の奉納品があったり、当時の画家を支援したりしたようで貴重な美術品が保管されています 。

。 今回、境内にある表書院、奥書院に飾られている応挙、若冲、岸岱(がんたい)の障壁画が

今回、境内にある表書院、奥書院に飾られている応挙、若冲、岸岱(がんたい)の障壁画が「金刀比羅宮 書院の美」

として東京芸術大学美術館に来ているんで、観にいってきました

。

。

金毘羅さんは正しくは

金毘羅さんは正しくは「金刀比羅宮(ことひらぐう)」(場所)(HP)

この開催期間中は、金刀比羅宮の表書院、奥書院から代表的障壁画がいなくなっているんです。公開も中止されています

この開催期間中は、金刀比羅宮の表書院、奥書院から代表的障壁画がいなくなっているんです。公開も中止されています 。ご紹介しましょう。

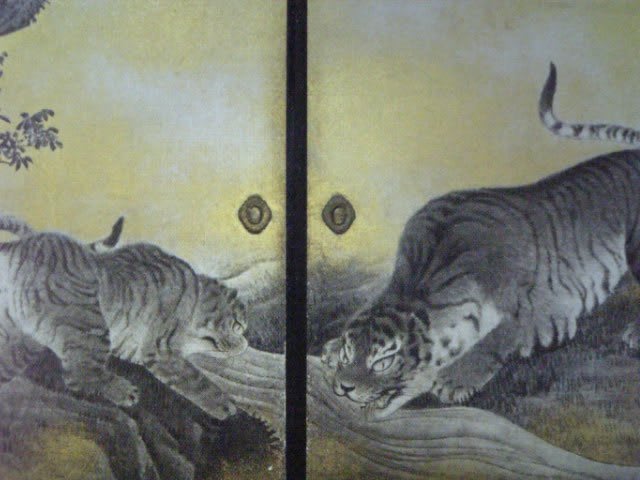

。ご紹介しましょう。◆円山応挙(1733~1795)

江戸時代に京都画壇を代表する画家で写生の重要性を唱え、円山派を築きました。庶民に圧倒的に人気を得たんですって

江戸時代に京都画壇を代表する画家で写生の重要性を唱え、円山派を築きました。庶民に圧倒的に人気を得たんですって 。

。

表書院「虎の間」

表書院「虎の間」の三方に飾られている円山応挙「遊虎図」16面がはずされて、展示されています。虎8頭(豹が一頭含まれています)

水を飲む虎(水呑みの虎)

睨み付ける虎(八方睨みの虎)、横を向く虎

白虎

応挙は、実際には

応挙は、実際には虎を見たことはなかった

ようで、猫と虎の皮を見て想像で描いたようです。だから、虎のスマートな姿ではなく、丸みを持った猫の姿のほうが近いですよね

。

。 この虎の間の大広間では芝居や芸能の上演に使われたようです。

この虎の間の大広間では芝居や芸能の上演に使われたようです。 鶴の間の応挙の丹頂図が12面、丹頂6羽・真鶴3羽、その一羽です。

鶴の間の応挙の丹頂図が12面、丹頂6羽・真鶴3羽、その一羽です。

すらりとした鶴の姿というよりは、ちょっと栄養が行き届いた感じがしますよね

すらりとした鶴の姿というよりは、ちょっと栄養が行き届いた感じがしますよね 。他にも飛んでいる鶴などの障壁画が展示されています。

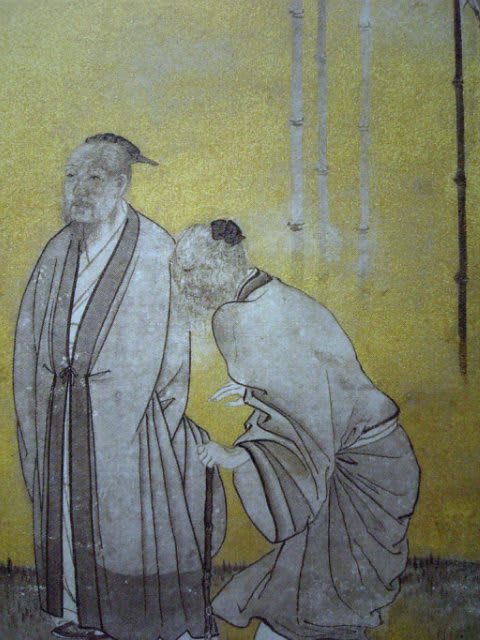

。他にも飛んでいる鶴などの障壁画が展示されています。 七賢の間の応挙の「竹林七賢図」の11面

七賢の間の応挙の「竹林七賢図」の11面

7賢3童子が描かれています。これは誰なんだろう。竹林七賢は、魏・西晋頃に活躍した7人の賢者なんですが。

7賢3童子が描かれています。これは誰なんだろう。竹林七賢は、魏・西晋頃に活躍した7人の賢者なんですが。 他には複製(キャノンの大判インクジェットプリンタによる出力)ですが、代表作の瀑布古松図も展示されてました。

他には複製(キャノンの大判インクジェットプリンタによる出力)ですが、代表作の瀑布古松図も展示されてました。◆岸岱(がんたい)(1785~1865)

円山派に対抗するぐらいに成長した岸派の二代目。他派の作風を融合しながら、花鳥を描いたとのこと。

円山派に対抗するぐらいに成長した岸派の二代目。他派の作風を融合しながら、花鳥を描いたとのこと。 奥書院、菖蒲の間の水辺花鳥図

奥書院、菖蒲の間の水辺花鳥図

菖蒲だけでなく、400頭以上の蝶が乱舞する「群蝶図」(複製)も壮観なんです。

菖蒲だけでなく、400頭以上の蝶が乱舞する「群蝶図」(複製)も壮観なんです。 柳の間の「水辺柳樹白鷺図」

柳の間の「水辺柳樹白鷺図」

柳の緑色がインパクトありますね

柳の緑色がインパクトありますね 。

。◆伊藤若冲(1716~1800)

江戸時代、京都の青物問屋の三代目で、家を継いだんですが、43歳で弟に譲り、絵画制作に専念し、50歳代には、応挙に続く画家に成長しました。徹底した自然観察に基づく客観性と豊かな想像力に裏づけされた主観性とが融合したユニークな画風を確立しました。

江戸時代、京都の青物問屋の三代目で、家を継いだんですが、43歳で弟に譲り、絵画制作に専念し、50歳代には、応挙に続く画家に成長しました。徹底した自然観察に基づく客観性と豊かな想像力に裏づけされた主観性とが融合したユニークな画風を確立しました。 最近、人気が出ているんですよね。

最近、人気が出ているんですよね。 奥書院、上段の間、花丸図です。

奥書院、上段の間、花丸図です。 6畳の部屋に四方が切花の図柄210点で囲まれています。この中の4面がはずされて展示されてました。(他は複製)

6畳の部屋に四方が切花の図柄210点で囲まれています。この中の4面がはずされて展示されてました。(他は複製)

この4面に40の切花が描かれているんですが、間近で見ると葉に虫食いされた穴が開いていたりするんですよね

この4面に40の切花が描かれているんですが、間近で見ると葉に虫食いされた穴が開いていたりするんですよね 。

。

当時は、殺虫剤なんてなかったんでしょうから、虫食い穴があっても当然なんでしょうが、それをそのまま描くところが若冲なんでしょうかね

当時は、殺虫剤なんてなかったんでしょうから、虫食い穴があっても当然なんでしょうが、それをそのまま描くところが若冲なんでしょうかね 。

。 他にも邨田丹陵(明治時代)の富士山図、富士巻狩図もありました。

他にも邨田丹陵(明治時代)の富士山図、富士巻狩図もありました。 このような作品が金刀比羅宮にあることを知らなかったです。

このような作品が金刀比羅宮にあることを知らなかったです。素晴らしいですね。

これはあくまで一部であり、他には、狩野探幽、長沢芦雪、司馬江漢、勝川春章などなど、さらに人魚のミイラもあるようです

これはあくまで一部であり、他には、狩野探幽、長沢芦雪、司馬江漢、勝川春章などなど、さらに人魚のミイラもあるようです 。

。 作品展示が終了すれば、金刀比羅宮に戻り、表、奥書院の特別公開が行われるんです。行ってみたいですね

作品展示が終了すれば、金刀比羅宮に戻り、表、奥書院の特別公開が行われるんです。行ってみたいですね 。

。◆金刀比羅宮に出かけるなら、iタウンページスクロール地図でまずは情報ゲット!

そうそう、もし東京芸術大学美術館に行かれるならばアドバイスです

そうそう、もし東京芸術大学美術館に行かれるならばアドバイスです 。

。 3Fの展示入口と反対側に、金刀比羅宮のDVDを放映しています。それをまず観ることをお勧めします。すると展示の内容の良さがさらに理解できると思いますよ。是非、どうぞ

3Fの展示入口と反対側に、金刀比羅宮のDVDを放映しています。それをまず観ることをお勧めします。すると展示の内容の良さがさらに理解できると思いますよ。是非、どうぞ 。

。◆東京芸術大学美術館へ出かけるなら、iタウンページスクロール地図でまずは情報ゲット!

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

スーパーエッシャー展、ヨッシャー!Vol.2

【ちょっと一息】渋谷Bunkamura ザ・ミュージアム

【ちょっと一息】渋谷Bunkamura ザ・ミュージアムスーパーエッシャー展、ヨッシャー!Vol.1

観たかっただまし絵のご紹介です。

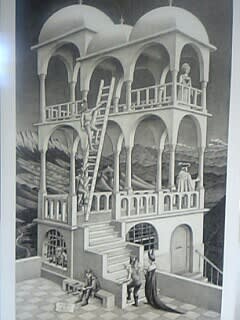

観たかっただまし絵のご紹介です。第四章「物見の塔」

よーく観ると、上の階を支えている柱が、上部では前面にありますが、下部では奥に描かれていますよね。アップにすると、

よーく観ると、上の階を支えている柱が、上部では前面にありますが、下部では奥に描かれていますよね。アップにすると、

です。

また、階段の横に座っている男性が、この奇妙な建物と同様の構造を持った物体を見ています。

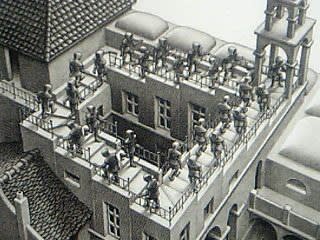

第四章「上昇と下降」

これは、階段を上昇、下降している人は、どちらも永遠に歩き続けなければなりません。

これは、階段を上昇、下降している人は、どちらも永遠に歩き続けなければなりません。

これもどうなっているんでしょうかね。個々の階段が曖昧に描かれているためらしいんです。

第四章「滝」

塔から落ちて水路を流れる水は永遠にこの建物の水路を流れ続けるんですよね。

塔から落ちて水路を流れる水は永遠にこの建物の水路を流れ続けるんですよね。

第四章「三つの世界」

私が不思議に興味を持ったのが、この作品です。これはタイトル通り、3つの世界を平面上に表現しています。

私が不思議に興味を持ったのが、この作品です。これはタイトル通り、3つの世界を平面上に表現しています。・水面に映った樹木であらわされている地上の世界

・落葉の浮かぶ水面の世界

・魚の泳ぐ水中の世界

紹介したいづれの作品も緻密な設計がなされた世界で、まさに「シンジラレナーイ」って感じです。現在だとCGで簡単に描くことも可能なんでしょうが、1920年から1970年に描いた作品なんですよ。不思議なエッシャーです。

紹介したいづれの作品も緻密な設計がなされた世界で、まさに「シンジラレナーイ」って感じです。現在だとCGで簡単に描くことも可能なんでしょうが、1920年から1970年に描いた作品なんですよ。不思議なエッシャーです。良かったらスーパーエッシャー展、観にいかれてはいかがでしょう。

◆「Bunkamura ザ・ミュージアム」を探すなら、iタウンページ!

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

スーパーエッシャー展、ヨッシャー!Vol.1

【ちょっと一息】渋谷Bunkamura ザ・ミュージアム

【ちょっと一息】渋谷Bunkamura ザ・ミュージアム 大人気の「スーパーエッシャー展」へ行ってきましたよ

大人気の「スーパーエッシャー展」へ行ってきましたよ 。

。

チケットを買って早速、展示会場に入りました。

チケットを買って早速、展示会場に入りました。

すると、こんな機材が渡されました。(無料というか、入場料に入っています)

すると、こんな機材が渡されました。(無料というか、入場料に入っています)

携帯用解説案内装置、今のゲーム機のような感じです。首にぶら下げて、作品の前に来たら説明を聞けるんです。ペンタッチで画面を操作するんですが、手にコートを持ったり、カバンを持っていたりして、返って不便というか、うー、いちいち作品の前で操作なんてしてられませんでした

携帯用解説案内装置、今のゲーム機のような感じです。首にぶら下げて、作品の前に来たら説明を聞けるんです。ペンタッチで画面を操作するんですが、手にコートを持ったり、カバンを持っていたりして、返って不便というか、うー、いちいち作品の前で操作なんてしてられませんでした 。

。 展示は、4つのコーナーになっていて、

展示は、4つのコーナーになっていて、第一章 身近なものと自画像

第二章 旅の風景

第三章 平面と立体の正則分割

第四章 特異な視点、だまし絵

です。朝10時過ぎに着いたのですが、結構混んでました

。けど、いつものことだろうと思って、私の鑑賞目的の「第四章 だまし絵」のところに行ったら案の定、空いていました

。けど、いつものことだろうと思って、私の鑑賞目的の「第四章 だまし絵」のところに行ったら案の定、空いていました 。いつものことですが、入口付近は混むんですよね。最初は皆、じっくり観てしまって渋滞、でもメイン作品はいつも最後のほうに展示されているんですよね。皆さんも、観たい作品にまず行きましょう。美術館鑑賞の心得ですよ。

。いつものことですが、入口付近は混むんですよね。最初は皆、じっくり観てしまって渋滞、でもメイン作品はいつも最後のほうに展示されているんですよね。皆さんも、観たい作品にまず行きましょう。美術館鑑賞の心得ですよ。 少し、作品のご紹介をしましょう。

少し、作品のご紹介をしましょう。 第二章「地下聖堂での行列」(木版)

第二章「地下聖堂での行列」(木版)

木版なんで、黒で柱の線を描くんではなく、白で柱の線を描くんですよね。

思わず、先日行った「地底神殿」を思い出してしました。

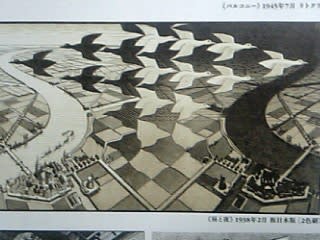

第三章「昼と夜」

第三章「昼と夜」

エッシャーが平面の正則分割に興味をそそられ、図形を生き物の形に変えていくという作風の代表作です。

畑の市松模様が左では昼に飛ぶ黒い鳥に、そして右では、夜に飛ぶ白い鳥に変わっていきます。平面の正則分割と三次元の描写が一体となり、空想と現実が見事に融合したエッシャーワールド、なんですって。

エッシャー=「だまし絵」みたいに思っていたんですが、だまし絵を描くまでにはいろいろと過程があることを知りました。繊細な観察眼、そして計算された描写法、やっぱし素晴らしい発想、興味深いです

エッシャー=「だまし絵」みたいに思っていたんですが、だまし絵を描くまでにはいろいろと過程があることを知りました。繊細な観察眼、そして計算された描写法、やっぱし素晴らしい発想、興味深いです 。

。次回に続く。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )