タイタンの表面は、地球にそっくり

現在タイタンに見られる複雑で多様な地形は、地球もこれまでに経験してきたような風や雨、火山、そのほか地質学的なプロセスを経て形成されたようだ。タイタンの表面はクレーターが少なく年代が若く、連なる山や砂丘、湖も存在することが明らかとなっている。一方、大きく違うのは、それらの地形が、地球の南極より100度以上も低い温度下で形成された点である。

NASAのジェット推進研究所の惑星地質学者Rosaly Lopes氏は、「タイタンの表面が地球にここまで似ていることはほんとうに驚きです。太陽系内の天体の中ではもっとも地球に似ています」とコメントしている。

タイタンの北極地方には多くの湖が存在し、南極にも散在している。湖を満たしているのは、メタンやエタンなど液体の炭化水素と考えられている。タイタンではメタンが地球における水の代わりとなっていて、蒸発と降雨という循環を繰り返し、気体、液体、固体と変化しているという。メタンの雨は川となり、湖を満たし、浸食を起こすため、ほかの天体では当たり前のように見られるクレーターを消し去ってしまう。

原始の地球に似た組成

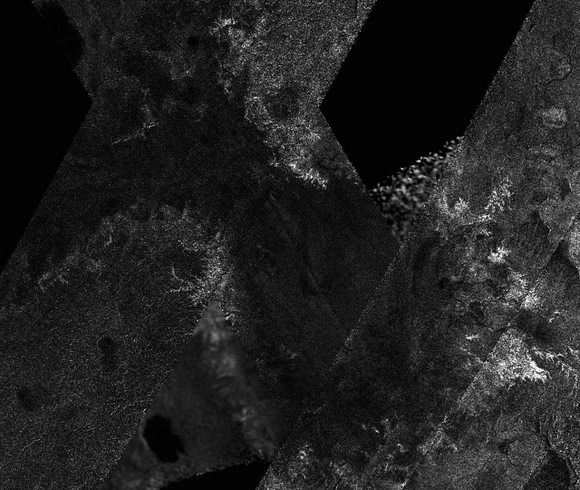

NASAの土星探査機カッシーニの可視光・赤外マッピング分光器(VIMS)による観測から、タイタンに火山が存在する証拠が見つかった。VIMSは、タイタンの表面で反射した太陽光を調べて、地表付近の大気などを調べることができる。

VIMSの観測結果によれば、Hotei Regioと呼ばれる領域ではアンモニアの霜が見られ、その後消失したか別の物質に覆われた。アンモニアは、長い間地表に留まることはできない。どうやらタイタン内部のアンモニアを表面に運ぶプロセスが存在するようだ。実際、アンモニアが検出された地域の近くでは地球の火山に似た地形が見つかっている。

ジェット推進研究所の上級研究員Robert M. Nelson氏は「これらの画像は、タイタンの氷火山(マグマではなく水などの冷たい物質が噴き出す火山)がアンモニアを地表にためていることのさらなる証拠です。私たちは常に、アンモニアにメタンや窒素を加えたタイタンの大気組成が、生命が誕生したころの地球とよく似ていることを意識してきました。タイタンにおける化学反応が、生命誕生につながるような物質を作り出せるだろうか、と考えてみるのは実にわくわくします」と話している。

現在タイタンに見られる複雑で多様な地形は、地球もこれまでに経験してきたような風や雨、火山、そのほか地質学的なプロセスを経て形成されたようだ。タイタンの表面はクレーターが少なく年代が若く、連なる山や砂丘、湖も存在することが明らかとなっている。一方、大きく違うのは、それらの地形が、地球の南極より100度以上も低い温度下で形成された点である。

NASAのジェット推進研究所の惑星地質学者Rosaly Lopes氏は、「タイタンの表面が地球にここまで似ていることはほんとうに驚きです。太陽系内の天体の中ではもっとも地球に似ています」とコメントしている。

タイタンの北極地方には多くの湖が存在し、南極にも散在している。湖を満たしているのは、メタンやエタンなど液体の炭化水素と考えられている。タイタンではメタンが地球における水の代わりとなっていて、蒸発と降雨という循環を繰り返し、気体、液体、固体と変化しているという。メタンの雨は川となり、湖を満たし、浸食を起こすため、ほかの天体では当たり前のように見られるクレーターを消し去ってしまう。

原始の地球に似た組成

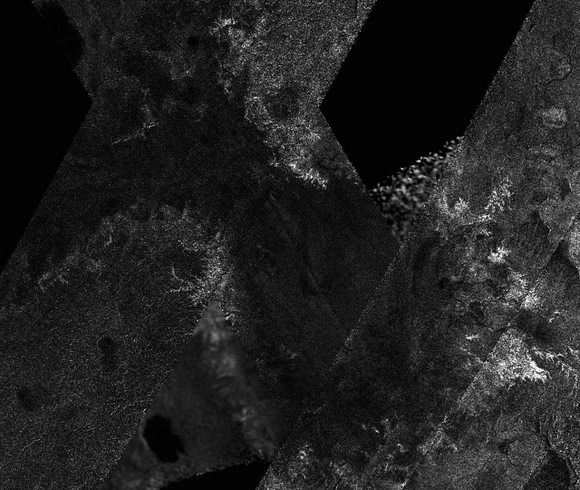

NASAの土星探査機カッシーニの可視光・赤外マッピング分光器(VIMS)による観測から、タイタンに火山が存在する証拠が見つかった。VIMSは、タイタンの表面で反射した太陽光を調べて、地表付近の大気などを調べることができる。

VIMSの観測結果によれば、Hotei Regioと呼ばれる領域ではアンモニアの霜が見られ、その後消失したか別の物質に覆われた。アンモニアは、長い間地表に留まることはできない。どうやらタイタン内部のアンモニアを表面に運ぶプロセスが存在するようだ。実際、アンモニアが検出された地域の近くでは地球の火山に似た地形が見つかっている。

ジェット推進研究所の上級研究員Robert M. Nelson氏は「これらの画像は、タイタンの氷火山(マグマではなく水などの冷たい物質が噴き出す火山)がアンモニアを地表にためていることのさらなる証拠です。私たちは常に、アンモニアにメタンや窒素を加えたタイタンの大気組成が、生命が誕生したころの地球とよく似ていることを意識してきました。タイタンにおける化学反応が、生命誕生につながるような物質を作り出せるだろうか、と考えてみるのは実にわくわくします」と話している。