ところざわさくらタウンで開催された、森薫先生の漫画「乙嫁語り」の原画展に行ってきた🐫

༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄ ༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄༄

原画はやっぱ迫力がある🌟

こんなにテキトーに見える絵から、精巧な絵として出来上がる!漫画家はどれほどの名画を残しているのだろう?

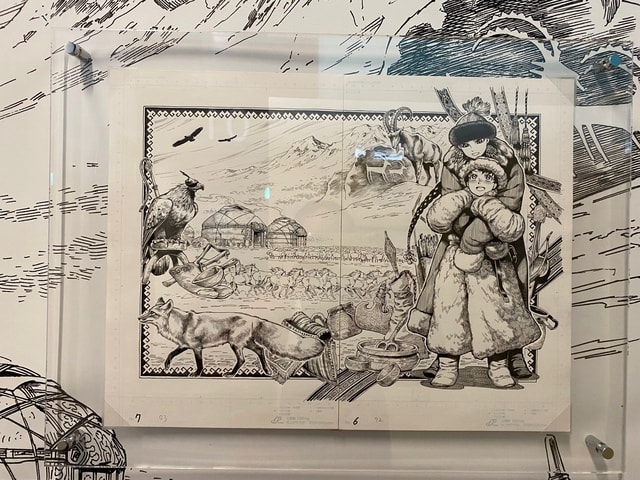

この画は最も好きな構成です💗

ランドスケープの広さと、遊牧世界を詰め合わせた世界観!どこかからホーミーがきこえてきそうです!

このやり取りは色々と考えさせられる。“外国語を勉強する意味はあるのか?”

という議論が時々起きる。その外国語が実用的でない言語だったりすると、勉強している人に対しての世間のアタリがキツかったりする。

マイナー外国語を勉強する意味のひとつをスミス氏は提示している。

森先生はこの問題に真摯向き合って考えあぐねた挙句の果て、この結論を導き出したのかも知れない。

森先生は、民族の顔の描き分けをしていると思います。

パリヤさんのような顔立ちの中央アジア人女性は、インスタなどでもよく見かけます。

この画には一目惚れしました。

遊牧民が、動物を美しく装飾するという行為は大好きです💕

動物への深い愛着が伝わって来ます。

今から書くのは現代の内容になりますが、カザフスタンのYoutube動画で、イベントのとき機関車やバスなどに美しい電飾を施しているのをよく見かけます。同国の動画で、自分の車にも電飾バリバリに飾ってる人をよく見かけます。

これらはきっと、動物への装飾の名残りなのではないかと察しました。

定住を余儀なくされ、草原の家(ユルトなど)を失い、家畜を失った元遊牧民は自家用車や機関車やバスなどに、家畜と同じように装飾を施すのだと思います。もしかしたら遊牧民は、乗り物の捉え方が日本人とは全く違うのかも知れませんね。

車両基地など、鉄道車両を多く扱う施設での仕事は、電車の世話をしているという気持ちで仕事をしているのかも知れません。

車両番号なんか見なくても、個体識別が出来る社員がいたりしそうです。

日本では、鉄道は地元民や乗客に愛されてこそ存在意義がある。鉄道車両にまつわる人間の心が重要であり、鉄道車両そのものは、ただのモノ、機械である。

多分だが、遊牧民族は鉄道車両やバスそのものにも、馬のように魂が宿っていて長距離貨物などの運転技術者は、自分とその個体(機関車)が一心同体、優駿の映画のような想いがどこかにあるのかも知れません。多分…

日本の貨物なんかとは比較にならない程長距離で非常に危険な難所をいくつも越えなければいけない。一度乗ったら最低でも一週間は帰って来れない激務なので、機関車と自分は精神的に一体化しやすい。馬みたいに。多分…

そんな世界があったら素晴らしいと思います。

こんな話を長々としてしまいました。

私は文化人類学者でも有識者でも学芸員でもなんでもなく、ただの人です。

コロナ禍をきっかけに、遊牧民というのは生き方のヒントのひとつになればいいな。というぐらいで遊牧世界に足を突っ込みました。

どうせするなら有識者さんとは違う観点の事を発信したい。

と思って、カルガリーとしてやっています。

有識者の方々は、伝統的で民族的な事を重点的に研究します。

カルガリーは、中央アジアに行ったこともなければ、外大などで勉強をした事もありません。

カルガリーが得られる情報は、現地のインスタと現地の動画と、現地のツイッターのみです。

それに有識者が書いた本や様々な中央アジアに関するイベントです。

こんな奴が生意気に何を言うんだ?と思われるし、よくそう言われるのですが、私は有識者ではないただの中央アジアに興味ある人間です。

生意気なのは承知の上です。

だから自分の憶測のみの発信で、出鱈目かも知れませんので、出来るだけ語尾に 多分…をつけます。

ロマンしか追ってないのです。

有識者とは違うカルガリーの発信とは

表面的に得られる現代中央アジアの情報の中から、遊牧世界だった頃の伝統の名残りを見つける事。

小さいもので言えば、現代のものだが、遊牧の歴史的背景の上に現代のこういうデザインが成り立っている。伝統の延長線上にあるのではないか?と勘繰るのも面白い。

現代の遊牧国出身の音楽をきいているんですが、伝統的な民族音楽などときき比べて、由来を見出そうとしています。

大きいもので言えば、隣国ロシアや中国その他と比較して、これらの国々は遊牧国家だったからこんなに柔軟に変化するんじゃないか?とか考えるのもロマンしかない!!

乙嫁語りは伝統に沿うものの上に描かれました。現代の情報と比較して、関連性を見出せるといいなと思って読んでいます。

遊牧イベントによく行くのは、表面的にしか知らない動画やインスタなどに出てくる場所に暮らす人々の心を知りたいので、参加させて頂いています。

この展示会は、先生がどんな想いでこの画を描いたのか?このシーンやキャラクターはなにを考えて作ったのか?などの展示があり、読者からの質問に答えている文章などもあってとても楽しかったです。