いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

以前、「近江と尾張の関係?」という記事でご紹介した下の動画のコメント欄で、表題の内容のコメントに気づきましたので、半年前のものに恐縮ですが、応答しました。お付き合いください。(#^.^#)

考古学的に見る邪馬台国の場所。

kanrekiman@YouTube チャンネル登録者数 1170人 3,322 回視聴 2022/04/16

女王国は畿内と九州の連合政権。

畿内の母体は吉備勢。

銅鐸文化圏の首都は伊勢遺跡。

等田米pleasure (6 か月前)

動画有難う御座います。

日本書紀は、年代以外は合ってる。賛成に1票。

半島にも、邪馬の付く地名があったし、邪馬臺、邪馬壱、邪馬壹、邪馬台、は同時に存在してるのかも?大王家の祖に表現される、天御影神、野洲市、息長系この時代が西暦150年頃の話で西暦240年の90年前なので、裴末之の『注』のように、誤植や改変をまず見抜くべきなのかも?

銅鐸文明の長、野洲市の息『四の意味』が四国の銅剣・銅矛・九州と移動した事は、日本書記からイメージ掴めるので、臺・タイ・鯛・周防。

魚の付く漢字は、日本で造られたので、鯛の周がタイの語源の臺に繫がるのかも?

ただ、裴末之は広開土王の時代だから、北部九州の情報で解釈したかも?は仕方がないのかな?

伊勢遺跡文明が何故?南下して瀬戸内から周防、門司を利用したか?を考察すると、東夷伝には、万里の長城建設で移動した民族や青州、徐州、琅邪県の移民を類推出来る文字列があるので、ルート変更して、徐州から半島南西部から海流にながされながら、門司に入るルートを?

半島に行く時は、長崎位から海流にながされながら、釜山に行くルート、往復は、海道が違う可能性がありますよね。

徐州市の人のDNAは、列島と近いらしいので、かなり交流が深く混血したのかな?

少人数では、万単位ね列島をどうにか出来ないし、弓や投石ですぐに駆逐できるので、友好的な商売相手だったんでしょうね。

出雲‼️もと当時は、出雲では、ないし、西暦240年に出雲がなんと呼ばれてたかで、漢字や発音は変わりますね。

面は、越の意味でもあるし、トルコの音訳は土耳古だし。

古代史妄想は、楽しいですね(笑)

刮目天

古代史を考えるは楽しいのは同感ですが、書かれているものを無邪気に信じる想像は、事実に基づく検証をすれば古代妄想なのか、妥当な推論かを判定できますよ。

多くの方たちは日本書紀を天皇の歴史書だと習っているので、あり得ないようなことでも好意的に解釈してしまって、せっかくの考古学の物証も見逃してしまいます。

例えば、弥生時代には漢字を読み書きできる倭人はいなかったという定説は日本書紀の応神紀に王仁が千字もん(漢字)を伝えたという記事が根拠です。

でも、1世紀にすでに漢字が使われていたのは国宝金印で分かります。漢字を使えないような文化の遅れた倭国に金印など与えないのは常識ですが、それが理解できないのですから困ったものです。魏志倭人伝に描かれた倭国の地名・人名・役職名などは漢字を読み書きでき、しかも漢籍を読む教養人だったことが「伊都国」という深い意味のある国名を紹介していることから分かります。詳しくは「伊都国の意味がヒントだった?」をご参照ください。

これによって魏志倭人伝や日本書紀などの文献の正体や歴史の真相まで分かってしまいます。勿論推論でしかないですが、事実に基づく推論は蓋然性の高いもので、単なる古代妄想とは区別すべきですよ!お邪魔しました(^_-)-☆

kanrekiman(6 か月前)

熊野から秦の貨幣が見つかっていますし、徐福ないし秦からの移民が日本に来たのは確かでしょうね。五十猛と徐福が同一人物なら面白いと思いますw

刮目天

@kanrekiman さん 半両銭ですね(^_-)-☆(注1)

徐福の来日の証拠はたくさん見つかっていますね。国産の青銅器製造技術もそうだと考えています。須玖タカウタ遺跡は彼らの冶金工房だと思います。国内の鉄の冶金技術も半島のものとは異なりますので、徐福系技術者だと考えています。そして最も重視しているのは宮廷祭祀を行った楽師の存在です。徐福が連れてきた楽師の子孫が倭国王帥升(伊都=面土国王師升)です。師升が倭国王(奴国王)スサノヲを殺して倭国王に立ったことが分かったので、倭国大乱やヤマト王権成立過程が推理できました。徐福は平原広沢の吉野ヶ里で王になったという伝承も、遺跡でシナの影響を受ける祭壇が見つかっていますので可能性が高いですね。もっともっと証拠が見つかると思います(^_-)-☆

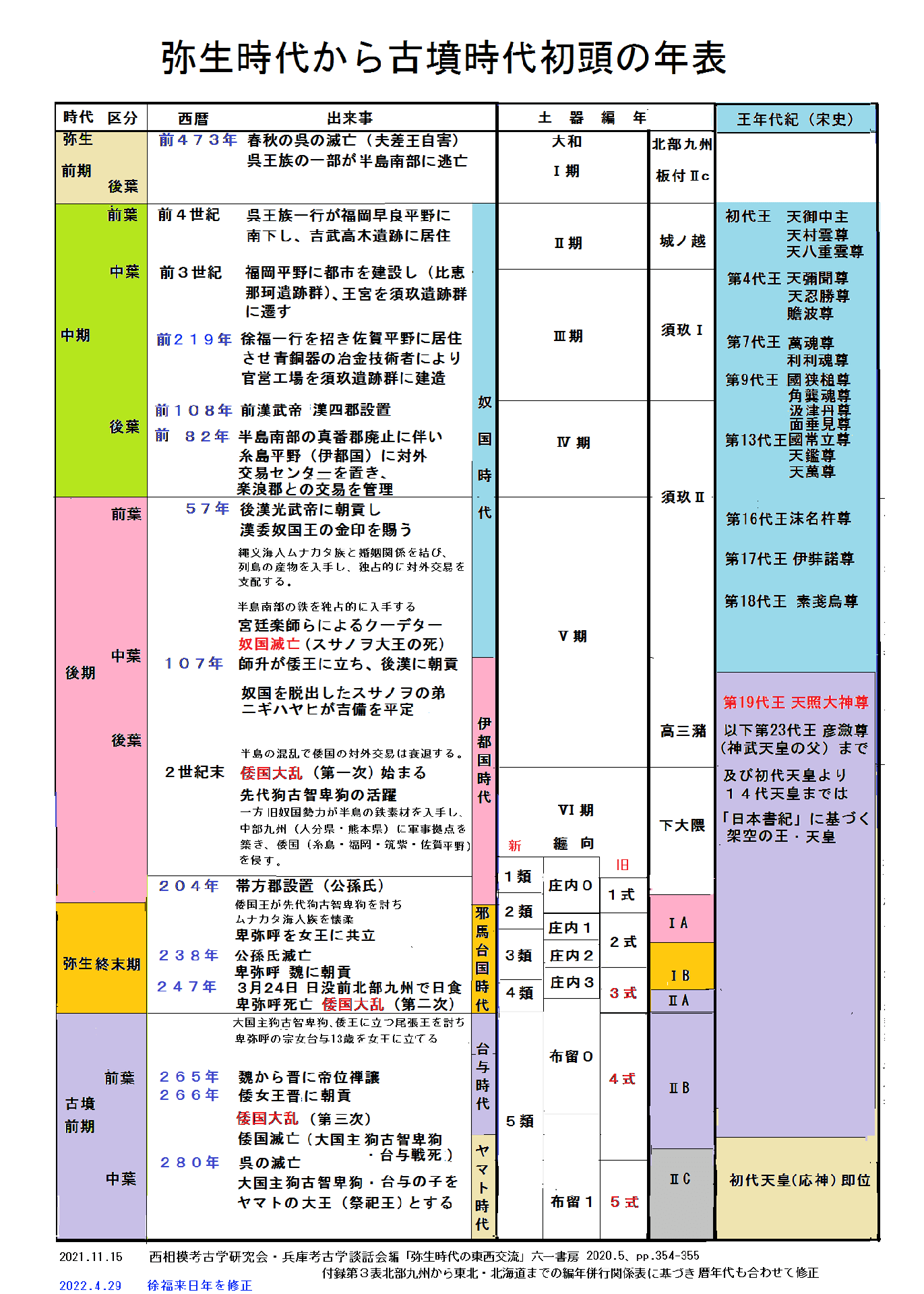

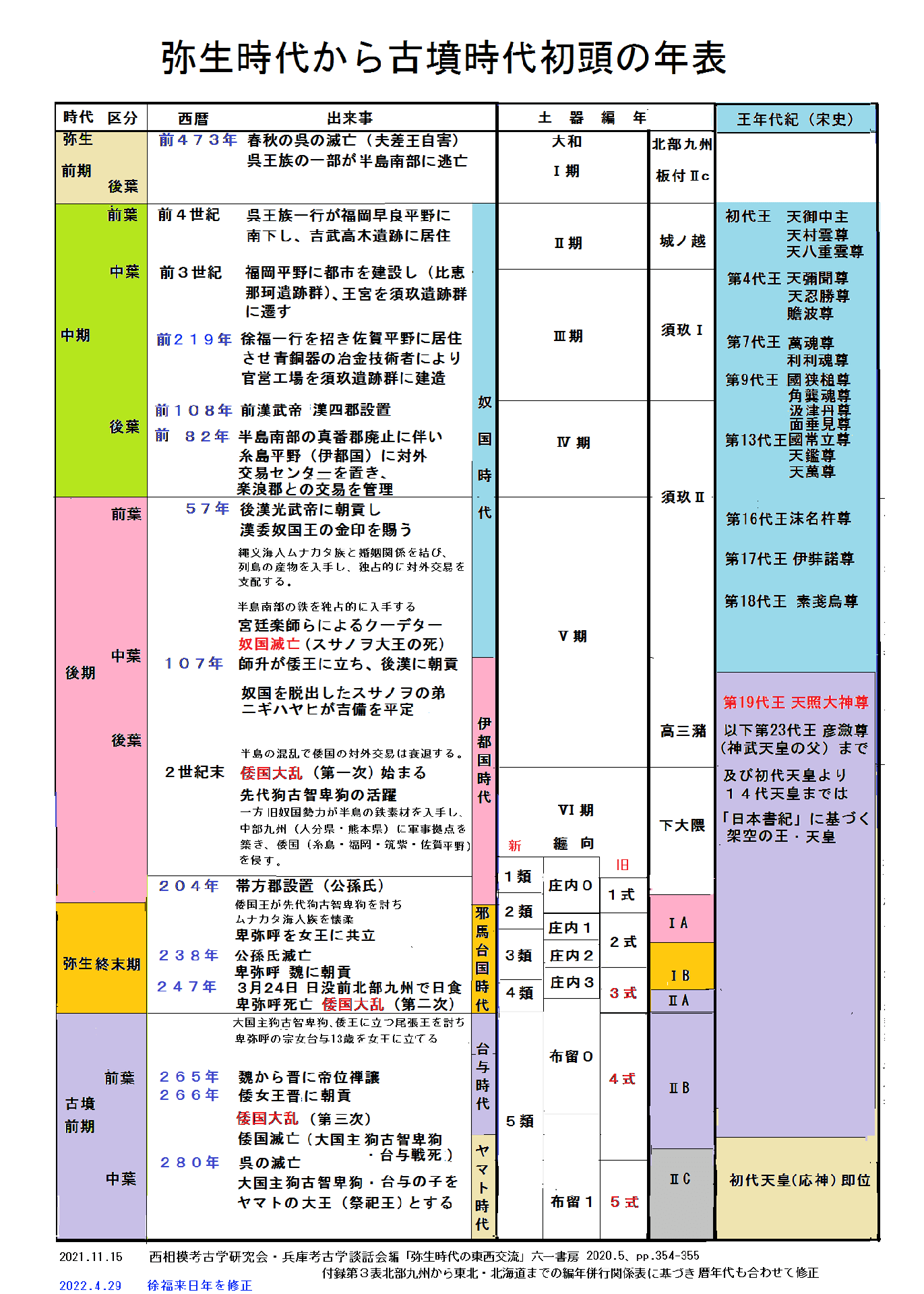

「史記」巻百十八「淮南衡山列伝」によると紀元前219年に方士徐福が海神(奴国龍王)の要請で三千人の童男童女・五穀の種・百工を連れてきたとあります(注2)。方士は宗教・医学・薬学・工学・化学の幅広い知識と技術を持った人のことです。百工は種々の手工業技術者と考えられます。

この頃に王宮の横の須玖タカウタ遺跡に「日本最古級の銅戈の土製鋳型」や「国内最古の多鈕鏡の鋳型」などが発見されています。つまり奴国の官営工場が造られた時期と一致しますので、徐福が連れてきた冶金技術者と考えられます(注3)。

また、ずっと後の107年に後漢安帝に朝貢した師升らは、奴国宮廷楽師たちであると考えられるので、奴国の祭祀を担当する人々にはそれなりの出自や経歴が必要です。なので、彼らの祖先は徐福が連れてきた楽師らの可能性が高いと思います(「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

そして、徐福伝説は佐賀県に数多く残されていますので、「淮南衡山列伝」に徐福が平原広沢で王となったという記述もあり、上のような貢献によって奴国王から吉野ヶ里遺跡の王とされたのではないかと考えています(注4)。

【関連記事】

倭王帥升(すいしょう)は何者だ?

【わかった!】室見川銘板のなぞ(^_-)-☆

(注1)「全国に散らばる徐福伝説」一条谷さおり@サライ 2020・12・30)

「これは徐福の宮のある丸山から発掘された半両銭です」

その時代のものですから徐福の一行のものの可能性がありますね(^_-)-☆

【日本での出土】(Wiki「半両銭」より引用)

全国で9か所の遺跡から25枚見つかっており、このうち現存するものは19枚ある。

福岡県志摩町御床松原遺跡出土……1枚(前漢紀元前175年以降)

福岡県志摩町新町遺跡出土 ……1枚( 〃 )

山口県下関市武久浜墳墓群出土……1枚( 〃 )直径2.2cm

山口県宇部市沖ノ山遺跡出土 ……9枚( 〃 )

三重県熊野市波田須町出土 ……7枚出土、内1枚現存(秦半両、秦の統一以降)直径3cm

特に波田須町出土のものは、当地で秦の始皇帝から蓬萊山へ派遣されたという徐福の伝承に関連する他の多くの出土品があり、これらと併せて当地は故地であることの有力な物証に挙げられている。

(注2)上記のとおり「史記 淮南衡山列伝」によると紀元前219年に徐福等が斉国の狼邪で始皇帝に会い、蓬莱・方丈・瀛州の三神山に仙薬を持つ仙人がいると報告すると、数千人の童男童女を連れて海を渡り仙薬を探すように命ぜられたとあります。「史記 秦始皇本紀」に前210年に再度始皇帝に会って仙薬がまだ手に入ってないのは大鮫魚が邪魔しているので、退治してほしいと告げたとあります。しかし、すでに前212年に始皇帝は徐福も含めて方士に騙されたとして方士や学者を捕らえて生き埋めにしていますので、前210年の話は矛盾します。それについて龜山勝「安曇族と徐福」(龍鳳書房 2009, pp.289-299)で解説されています。結論は、徐福自身が始皇帝に面会したのは前219年だけで、前210年は徐福のグループの方士であろうとのことです。『「淮南衡山列伝」で司馬遷は、その文才の趣くままに書き、徐福の逃亡がBC二一九年であったかBC二一〇年であったかは、それほど問題ではなかったのでしょう。』とあります(同書p.299)。したがって、弥生時代の年表を前219年に訂正しました。

(注3)日本で最古の青銅器製造の遺跡は紀元前三世紀前葉の八ノ坪遺跡(熊本県)とのことです(藤尾慎一郎「弥生時代の歴史」講談社現代新書 2015,p.113)。土器が単品ではなくセットで出土していることから、半島南部から移住してきた人としています。もしも、江南系倭人(アズミ族)であれば奴国王の支配下ですので、その時代にすでに奴国で生産されていなければならないと考えられます。したがって、八ノ坪遺跡の住人はおそらく縄文人か江南の倭人と混血した縄文系倭人と考えられます。

(注4)『福永(光司)氏は、文献実証学の立場から、・・・・・「徐福と吉野ヶ里の墳丘墓とを結びつけるものとして、墳丘墓の南側にある祭祀遺跡と西南の方向から入る墓道がある。これらは漢の武帝が、泰山の麓で行った明堂の祀りと一致していることが確認できた」と指摘しています。』(龜山勝「安曇族と徐福」龍鳳書房 2009, pp.300-301)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング以前、「近江と尾張の関係?」という記事でご紹介した下の動画のコメント欄で、表題の内容のコメントに気づきましたので、半年前のものに恐縮ですが、応答しました。お付き合いください。(#^.^#)

考古学的に見る邪馬台国の場所。

kanrekiman@YouTube チャンネル登録者数 1170人 3,322 回視聴 2022/04/16

女王国は畿内と九州の連合政権。

畿内の母体は吉備勢。

銅鐸文化圏の首都は伊勢遺跡。

等田米pleasure (6 か月前)

動画有難う御座います。

日本書紀は、年代以外は合ってる。賛成に1票。

半島にも、邪馬の付く地名があったし、邪馬臺、邪馬壱、邪馬壹、邪馬台、は同時に存在してるのかも?大王家の祖に表現される、天御影神、野洲市、息長系この時代が西暦150年頃の話で西暦240年の90年前なので、裴末之の『注』のように、誤植や改変をまず見抜くべきなのかも?

銅鐸文明の長、野洲市の息『四の意味』が四国の銅剣・銅矛・九州と移動した事は、日本書記からイメージ掴めるので、臺・タイ・鯛・周防。

魚の付く漢字は、日本で造られたので、鯛の周がタイの語源の臺に繫がるのかも?

ただ、裴末之は広開土王の時代だから、北部九州の情報で解釈したかも?は仕方がないのかな?

伊勢遺跡文明が何故?南下して瀬戸内から周防、門司を利用したか?を考察すると、東夷伝には、万里の長城建設で移動した民族や青州、徐州、琅邪県の移民を類推出来る文字列があるので、ルート変更して、徐州から半島南西部から海流にながされながら、門司に入るルートを?

半島に行く時は、長崎位から海流にながされながら、釜山に行くルート、往復は、海道が違う可能性がありますよね。

徐州市の人のDNAは、列島と近いらしいので、かなり交流が深く混血したのかな?

少人数では、万単位ね列島をどうにか出来ないし、弓や投石ですぐに駆逐できるので、友好的な商売相手だったんでしょうね。

出雲‼️もと当時は、出雲では、ないし、西暦240年に出雲がなんと呼ばれてたかで、漢字や発音は変わりますね。

面は、越の意味でもあるし、トルコの音訳は土耳古だし。

古代史妄想は、楽しいですね(笑)

刮目天

古代史を考えるは楽しいのは同感ですが、書かれているものを無邪気に信じる想像は、事実に基づく検証をすれば古代妄想なのか、妥当な推論かを判定できますよ。

多くの方たちは日本書紀を天皇の歴史書だと習っているので、あり得ないようなことでも好意的に解釈してしまって、せっかくの考古学の物証も見逃してしまいます。

例えば、弥生時代には漢字を読み書きできる倭人はいなかったという定説は日本書紀の応神紀に王仁が千字もん(漢字)を伝えたという記事が根拠です。

でも、1世紀にすでに漢字が使われていたのは国宝金印で分かります。漢字を使えないような文化の遅れた倭国に金印など与えないのは常識ですが、それが理解できないのですから困ったものです。魏志倭人伝に描かれた倭国の地名・人名・役職名などは漢字を読み書きでき、しかも漢籍を読む教養人だったことが「伊都国」という深い意味のある国名を紹介していることから分かります。詳しくは「伊都国の意味がヒントだった?」をご参照ください。

これによって魏志倭人伝や日本書紀などの文献の正体や歴史の真相まで分かってしまいます。勿論推論でしかないですが、事実に基づく推論は蓋然性の高いもので、単なる古代妄想とは区別すべきですよ!お邪魔しました(^_-)-☆

kanrekiman(6 か月前)

熊野から秦の貨幣が見つかっていますし、徐福ないし秦からの移民が日本に来たのは確かでしょうね。五十猛と徐福が同一人物なら面白いと思いますw

刮目天

@kanrekiman さん 半両銭ですね(^_-)-☆(注1)

徐福の来日の証拠はたくさん見つかっていますね。国産の青銅器製造技術もそうだと考えています。須玖タカウタ遺跡は彼らの冶金工房だと思います。国内の鉄の冶金技術も半島のものとは異なりますので、徐福系技術者だと考えています。そして最も重視しているのは宮廷祭祀を行った楽師の存在です。徐福が連れてきた楽師の子孫が倭国王帥升(伊都=面土国王師升)です。師升が倭国王(奴国王)スサノヲを殺して倭国王に立ったことが分かったので、倭国大乱やヤマト王権成立過程が推理できました。徐福は平原広沢の吉野ヶ里で王になったという伝承も、遺跡でシナの影響を受ける祭壇が見つかっていますので可能性が高いですね。もっともっと証拠が見つかると思います(^_-)-☆

「史記」巻百十八「淮南衡山列伝」によると紀元前219年に方士徐福が海神(奴国龍王)の要請で三千人の童男童女・五穀の種・百工を連れてきたとあります(注2)。方士は宗教・医学・薬学・工学・化学の幅広い知識と技術を持った人のことです。百工は種々の手工業技術者と考えられます。

この頃に王宮の横の須玖タカウタ遺跡に「日本最古級の銅戈の土製鋳型」や「国内最古の多鈕鏡の鋳型」などが発見されています。つまり奴国の官営工場が造られた時期と一致しますので、徐福が連れてきた冶金技術者と考えられます(注3)。

また、ずっと後の107年に後漢安帝に朝貢した師升らは、奴国宮廷楽師たちであると考えられるので、奴国の祭祀を担当する人々にはそれなりの出自や経歴が必要です。なので、彼らの祖先は徐福が連れてきた楽師らの可能性が高いと思います(「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。

そして、徐福伝説は佐賀県に数多く残されていますので、「淮南衡山列伝」に徐福が平原広沢で王となったという記述もあり、上のような貢献によって奴国王から吉野ヶ里遺跡の王とされたのではないかと考えています(注4)。

【関連記事】

倭王帥升(すいしょう)は何者だ?

【わかった!】室見川銘板のなぞ(^_-)-☆

(注1)「全国に散らばる徐福伝説」一条谷さおり@サライ 2020・12・30)

「これは徐福の宮のある丸山から発掘された半両銭です」

その時代のものですから徐福の一行のものの可能性がありますね(^_-)-☆

【日本での出土】(Wiki「半両銭」より引用)

全国で9か所の遺跡から25枚見つかっており、このうち現存するものは19枚ある。

福岡県志摩町御床松原遺跡出土……1枚(前漢紀元前175年以降)

福岡県志摩町新町遺跡出土 ……1枚( 〃 )

山口県下関市武久浜墳墓群出土……1枚( 〃 )直径2.2cm

山口県宇部市沖ノ山遺跡出土 ……9枚( 〃 )

三重県熊野市波田須町出土 ……7枚出土、内1枚現存(秦半両、秦の統一以降)直径3cm

特に波田須町出土のものは、当地で秦の始皇帝から蓬萊山へ派遣されたという徐福の伝承に関連する他の多くの出土品があり、これらと併せて当地は故地であることの有力な物証に挙げられている。

(注2)上記のとおり「史記 淮南衡山列伝」によると紀元前219年に徐福等が斉国の狼邪で始皇帝に会い、蓬莱・方丈・瀛州の三神山に仙薬を持つ仙人がいると報告すると、数千人の童男童女を連れて海を渡り仙薬を探すように命ぜられたとあります。「史記 秦始皇本紀」に前210年に再度始皇帝に会って仙薬がまだ手に入ってないのは大鮫魚が邪魔しているので、退治してほしいと告げたとあります。しかし、すでに前212年に始皇帝は徐福も含めて方士に騙されたとして方士や学者を捕らえて生き埋めにしていますので、前210年の話は矛盾します。それについて龜山勝「安曇族と徐福」(龍鳳書房 2009, pp.289-299)で解説されています。結論は、徐福自身が始皇帝に面会したのは前219年だけで、前210年は徐福のグループの方士であろうとのことです。『「淮南衡山列伝」で司馬遷は、その文才の趣くままに書き、徐福の逃亡がBC二一九年であったかBC二一〇年であったかは、それほど問題ではなかったのでしょう。』とあります(同書p.299)。したがって、弥生時代の年表を前219年に訂正しました。

(注3)日本で最古の青銅器製造の遺跡は紀元前三世紀前葉の八ノ坪遺跡(熊本県)とのことです(藤尾慎一郎「弥生時代の歴史」講談社現代新書 2015,p.113)。土器が単品ではなくセットで出土していることから、半島南部から移住してきた人としています。もしも、江南系倭人(アズミ族)であれば奴国王の支配下ですので、その時代にすでに奴国で生産されていなければならないと考えられます。したがって、八ノ坪遺跡の住人はおそらく縄文人か江南の倭人と混血した縄文系倭人と考えられます。

(注4)『福永(光司)氏は、文献実証学の立場から、・・・・・「徐福と吉野ヶ里の墳丘墓とを結びつけるものとして、墳丘墓の南側にある祭祀遺跡と西南の方向から入る墓道がある。これらは漢の武帝が、泰山の麓で行った明堂の祀りと一致していることが確認できた」と指摘しています。』(龜山勝「安曇族と徐福」龍鳳書房 2009, pp.300-301)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング