いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

いい話題を有難うございます。倭国大乱がいつ、どこで起こったのか?、どの勢力とどの勢力が争ったのか? 原因は何か?をきちんと把握すれば、ヤマト王権の成立までの歴史が判明し、邪馬台国問題も解決します。ご説明いただいた魏志倭人伝の記述に基づく倭国の戦乱の年代観をはじめ、大半は全く同じ意見です。

倭国大乱の時期は2世紀末から3世紀初頭に卑弥呼が共立されるまでです。桓霊というのは、後漢滅亡の原因となった王朝の混乱の時代の代名詞でしょう。これにより後漢の半島支配が緩み、伊都国王の倭国の、楽浪郡との交易が停止したので奴国比恵・那珂遺跡の交易センターでの交易も廃れて倭国が衰退した時期です。一方、反倭国勢力が半島南部の鉄の流通ネットワークを作り、それが台頭して倭国大乱が起こったという話だと思います。続きは長くなるのでブログにしました。よろしければ「刮目天の古代史 倭国大乱が分かれば邪馬台国も分かる!(^_-)-☆」をご参照いただき、ご意見を頂戴できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

伊都国王は107年に後漢安帝に朝貢した倭国王帥升の一族ですが、57年に光武帝から志賀島で発見された金印を賜った奴国王の倭国との関係ですが、これは范曄後漢書の原本に書かれたと白鳥庫吉が推理した回土国(ウィトコク、面土国の誤写説)が魏志倭人伝で伊都国と書き改めたことから判明しています(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?」参照)。

倭国大乱ですが、少なくとも北部九州およびその周辺の合計30か国もが戦乱に関与していますので、大乱で間違いないと思います。

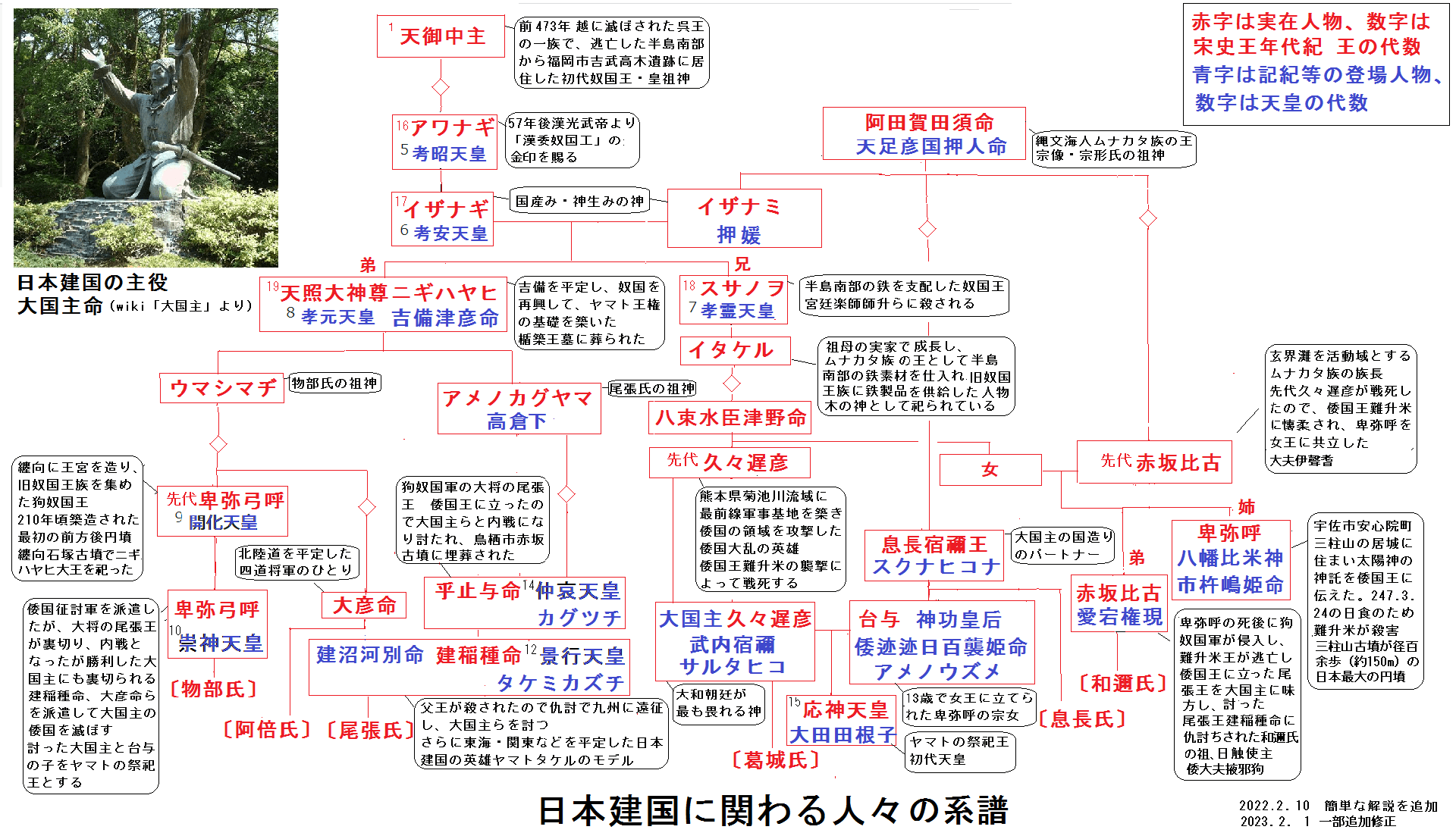

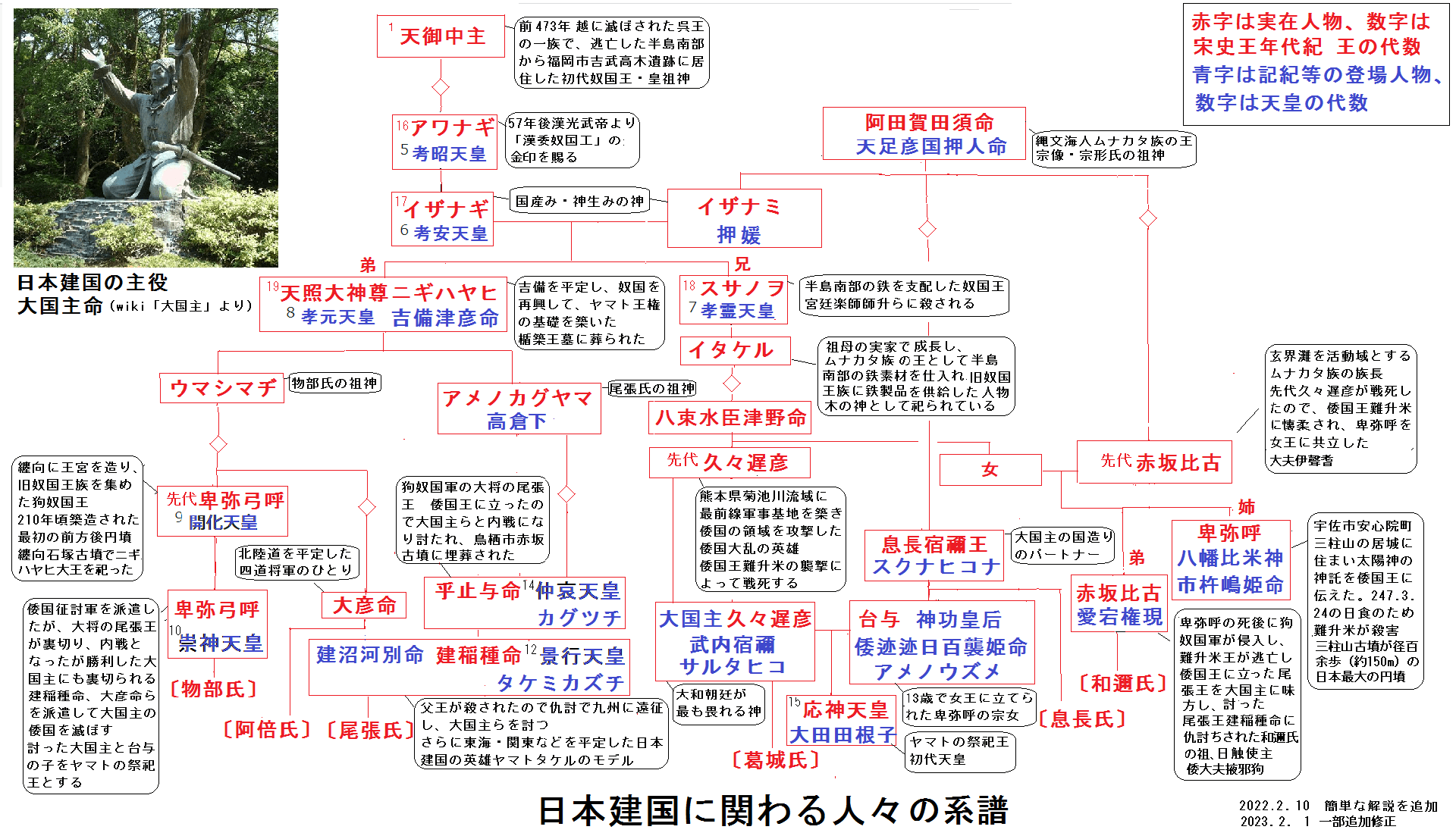

その30国は卑弥呼が対外的に倭国女王とされた倭国のことですが、漢書地理誌にあったように、弥生中期には列島には100余国あったはずですから残りの70国ほどの倭種(=倭人)の国々が存在していたと考えられます。その中の、女王に対抗する反倭国勢力が狗奴国王卑弥弓呼に従う勢力です。狗奴国王は帥升らの反乱を逃れて吉備を平定して奴国を再興した大王の子孫です。宋史 王年代紀第十九代王天照大神尊、先代旧事本紀の天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあまのほのあかりくしたまにぎはやひのみこと)で日本書紀の饒速日命(にぎはやひのみこと)です。倉敷市楯築王墓の被葬者と推理しました(詳細は「【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?(*^▽^*)」参照)。

そこで狗奴国の位置ですが、倭国大乱で大活躍した狗奴国の官狗古智卑狗が、倭国の南にある熊本県北部の菊池川沿いの勢力とみると、3世紀初頭の女王共立でこの地は女王の倭国に吸収されたとみることができます。

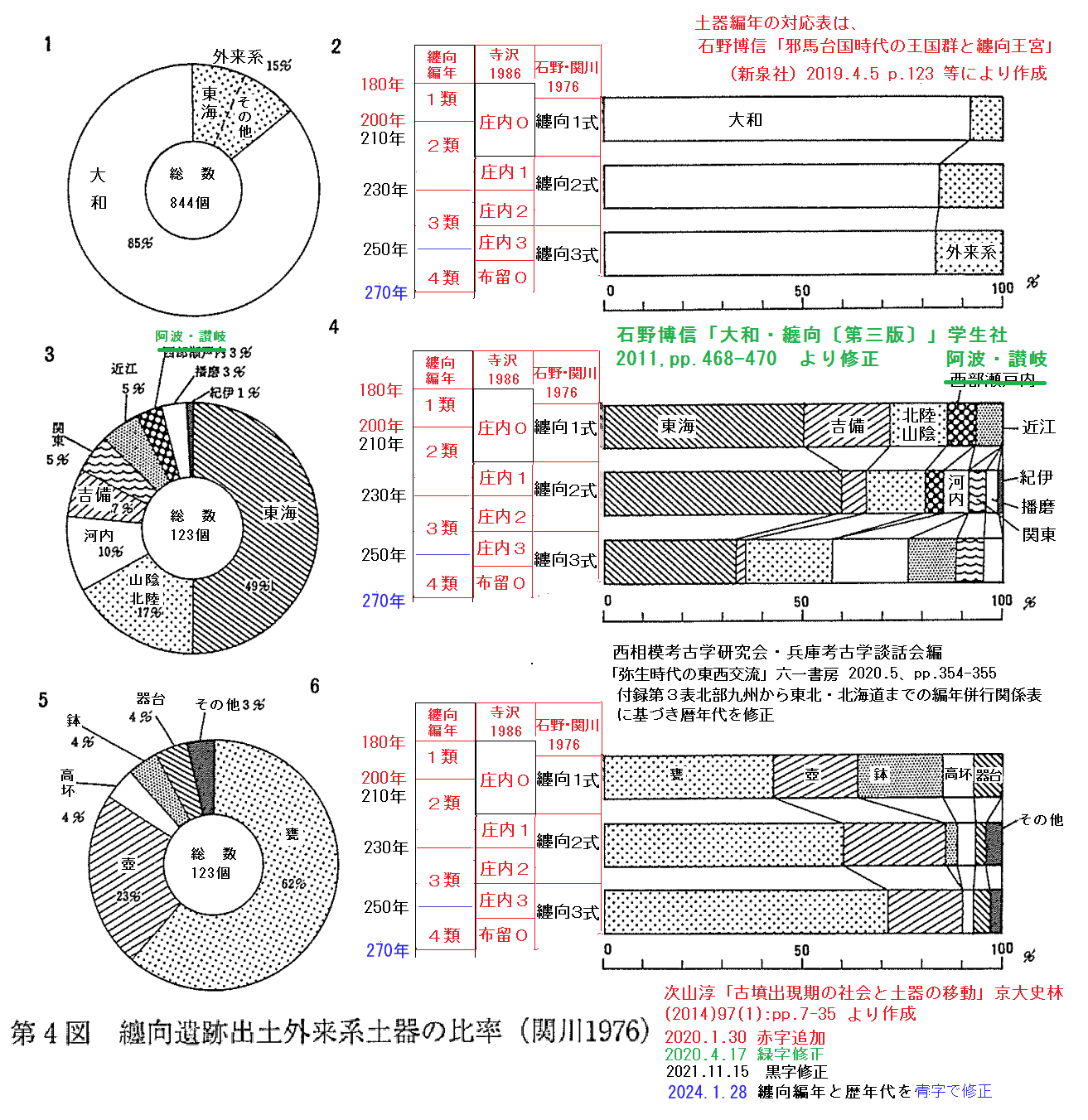

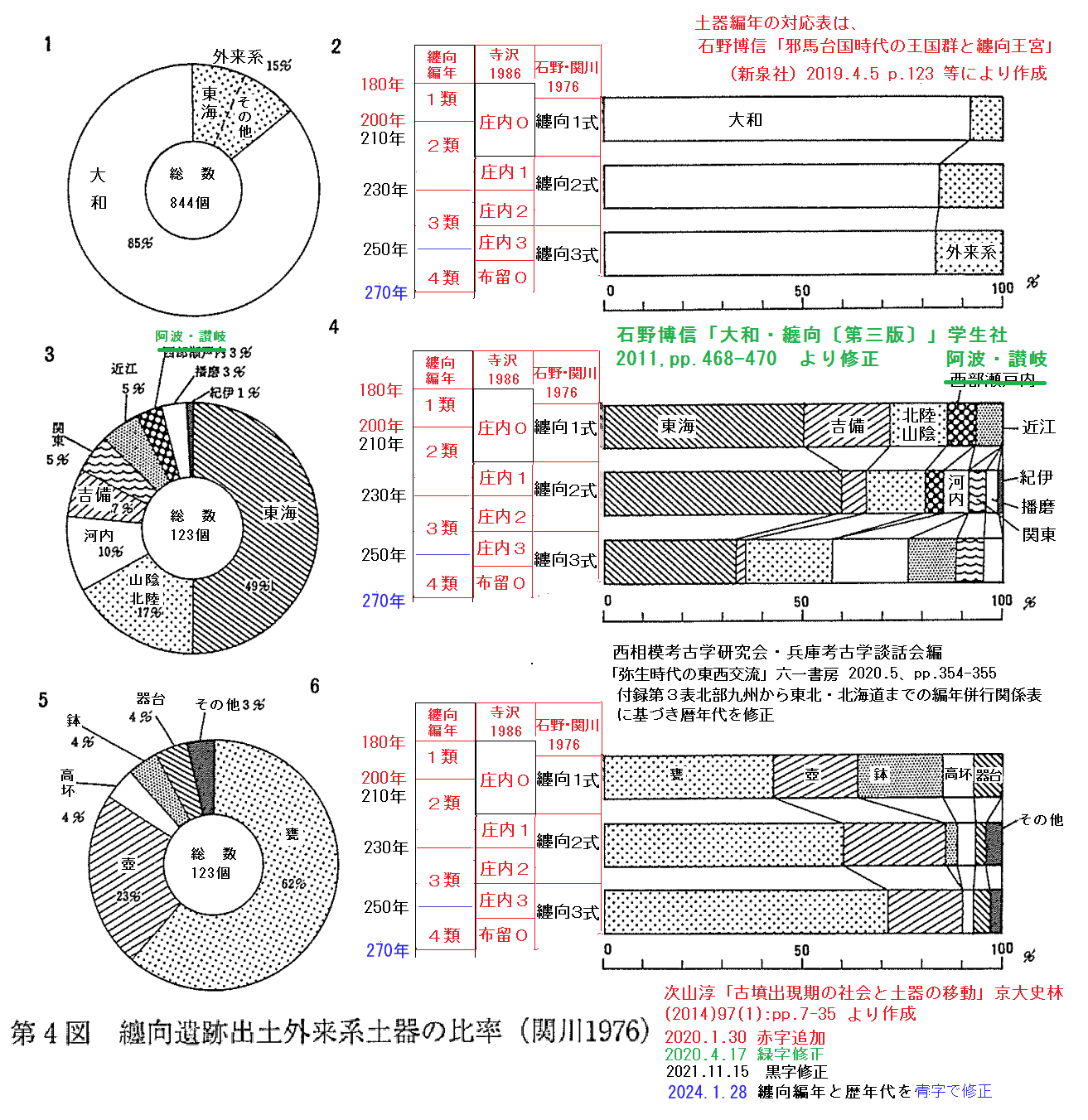

その根拠は卑弥呼の時代3世紀半ばまでの纏向遺跡の外来土器を調べると九州の土器がほとんど出土していないからです。その代わりに吉備、東海、山陰、北陸、河内、近江、関東など、九州の倭国の東方の国々の首長クラスが纏向遺跡に集まっているのです。ニギハヤヒ大王の子孫の狗奴国が反倭国勢力の盟主と見ることができます(注1)。

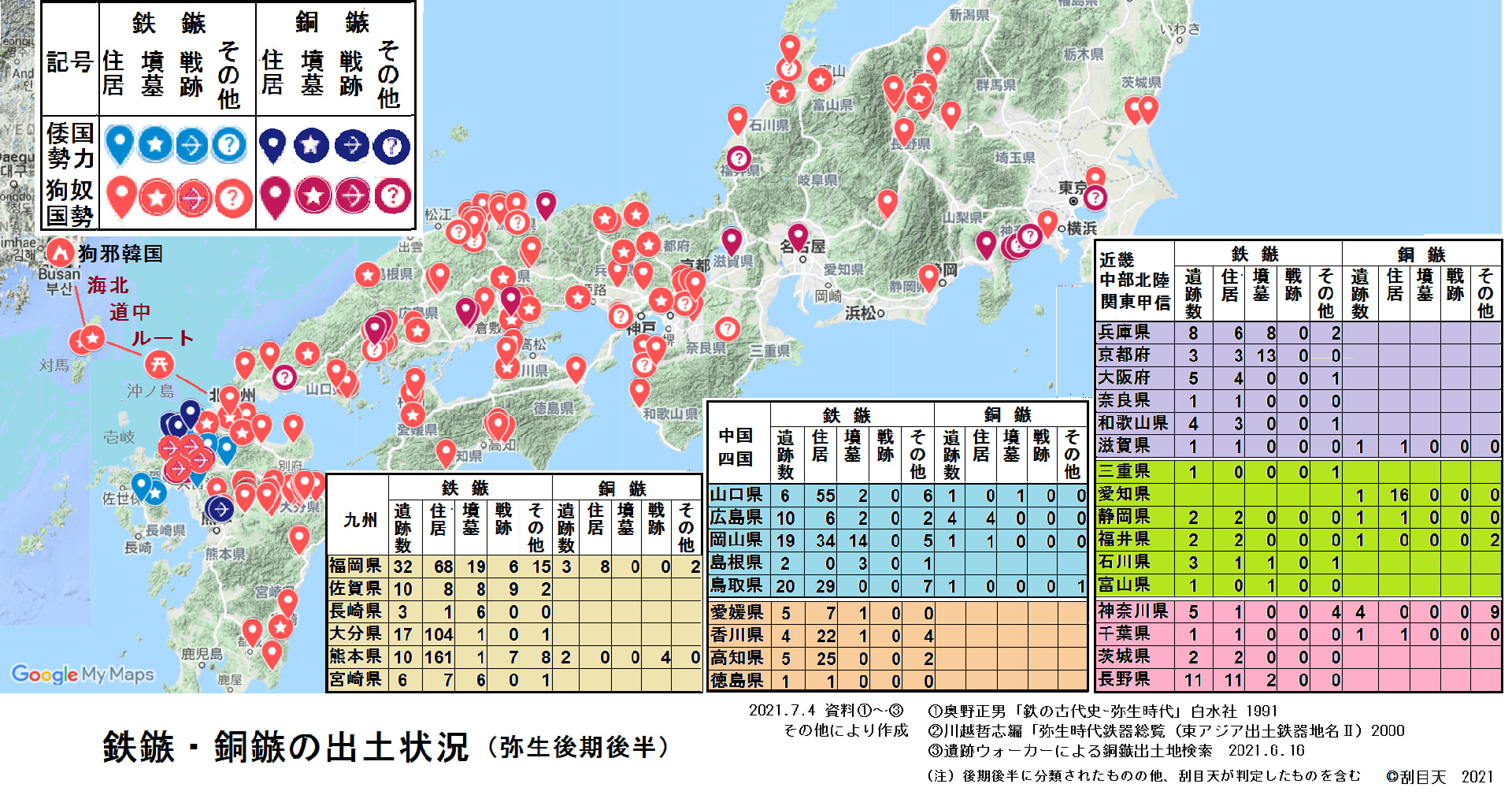

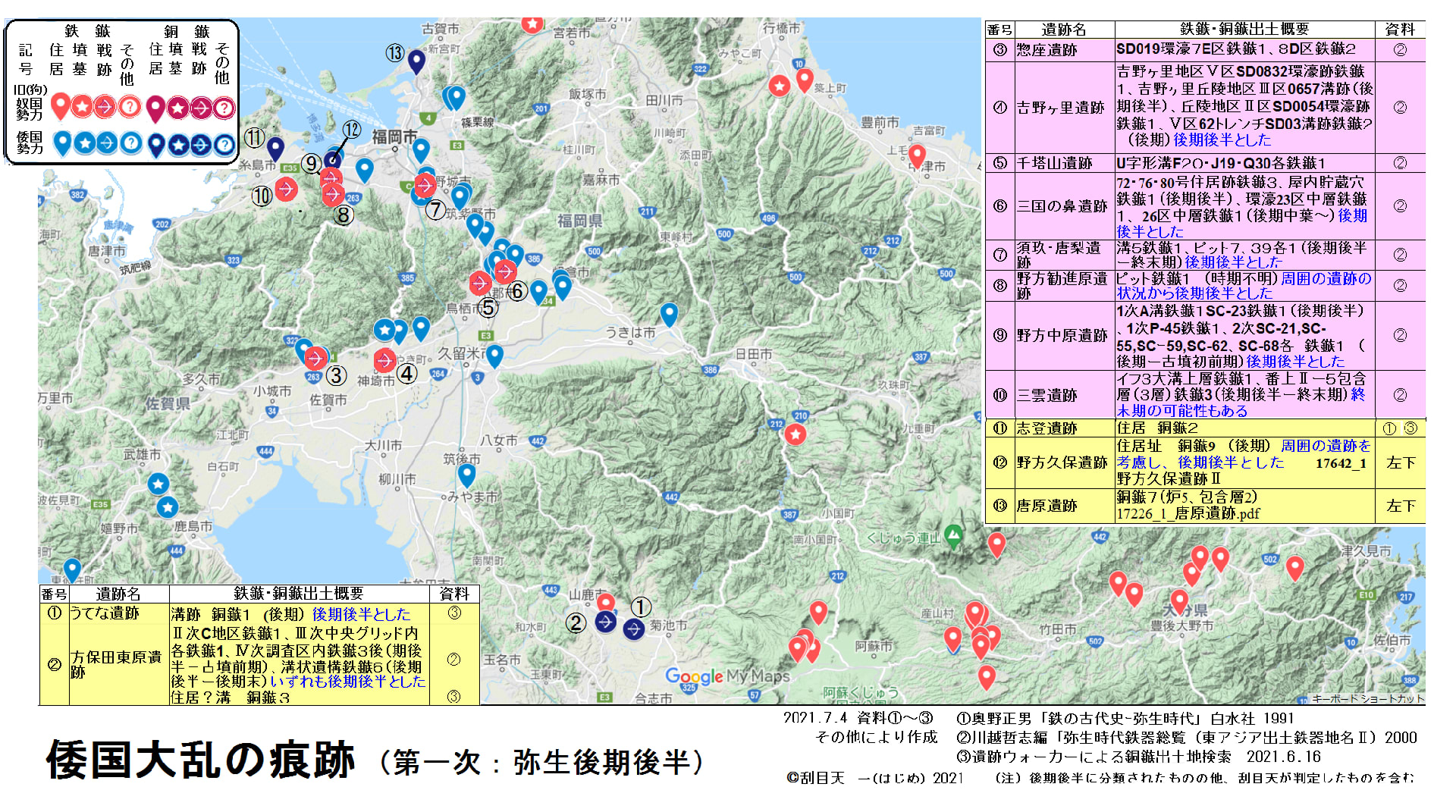

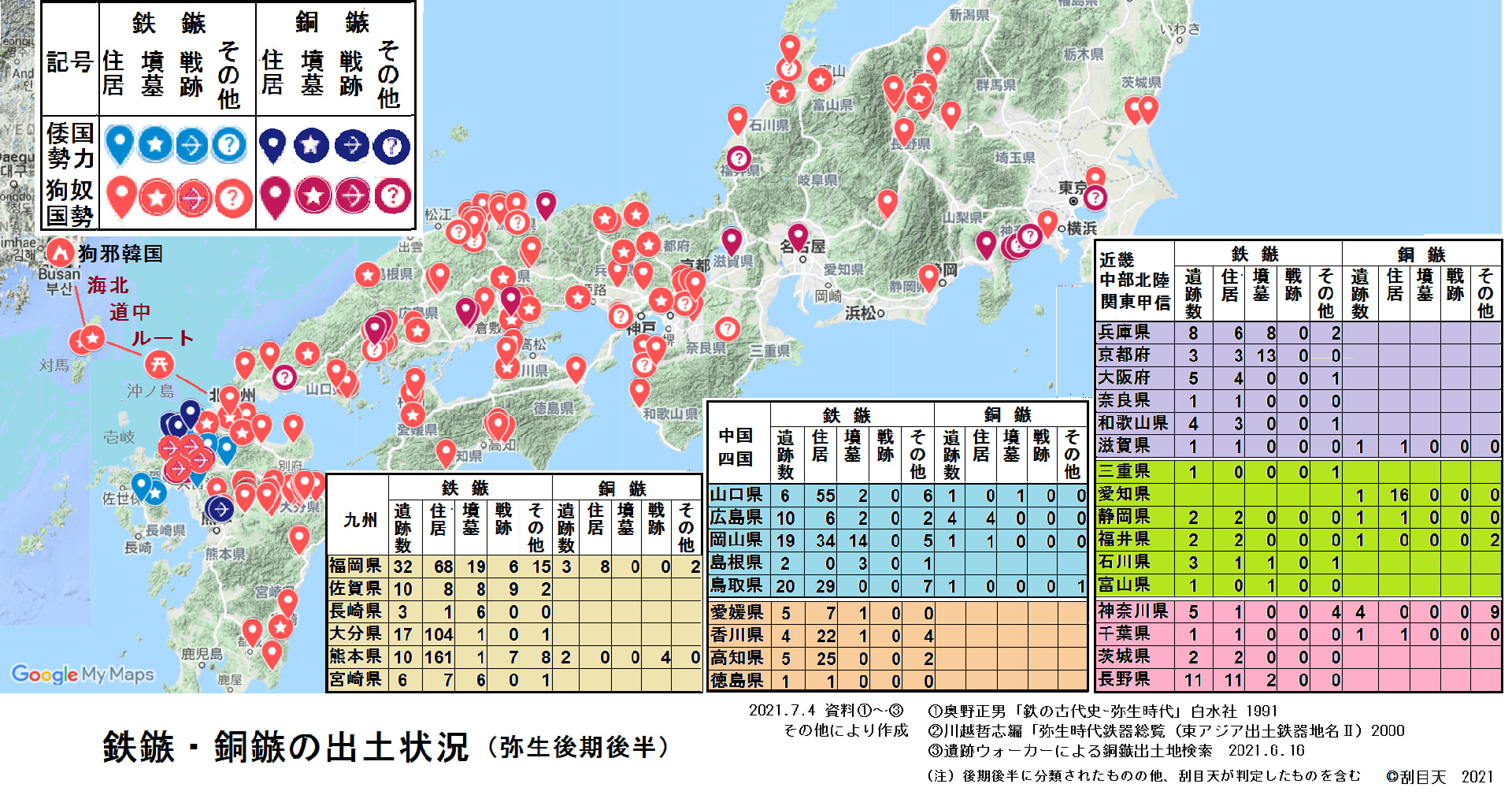

弥生後期後半(2世紀末、倭国大乱の時期)の集団戦に使われる鉄鏃・銅鏃の出土状況をみると伊都国や奴国を含む北部九州の倭国から中国・四国・山陰などの東方の遺跡の住居跡などで全国的に広く出土しています。

(左クリックでMyMapにジャンプします)

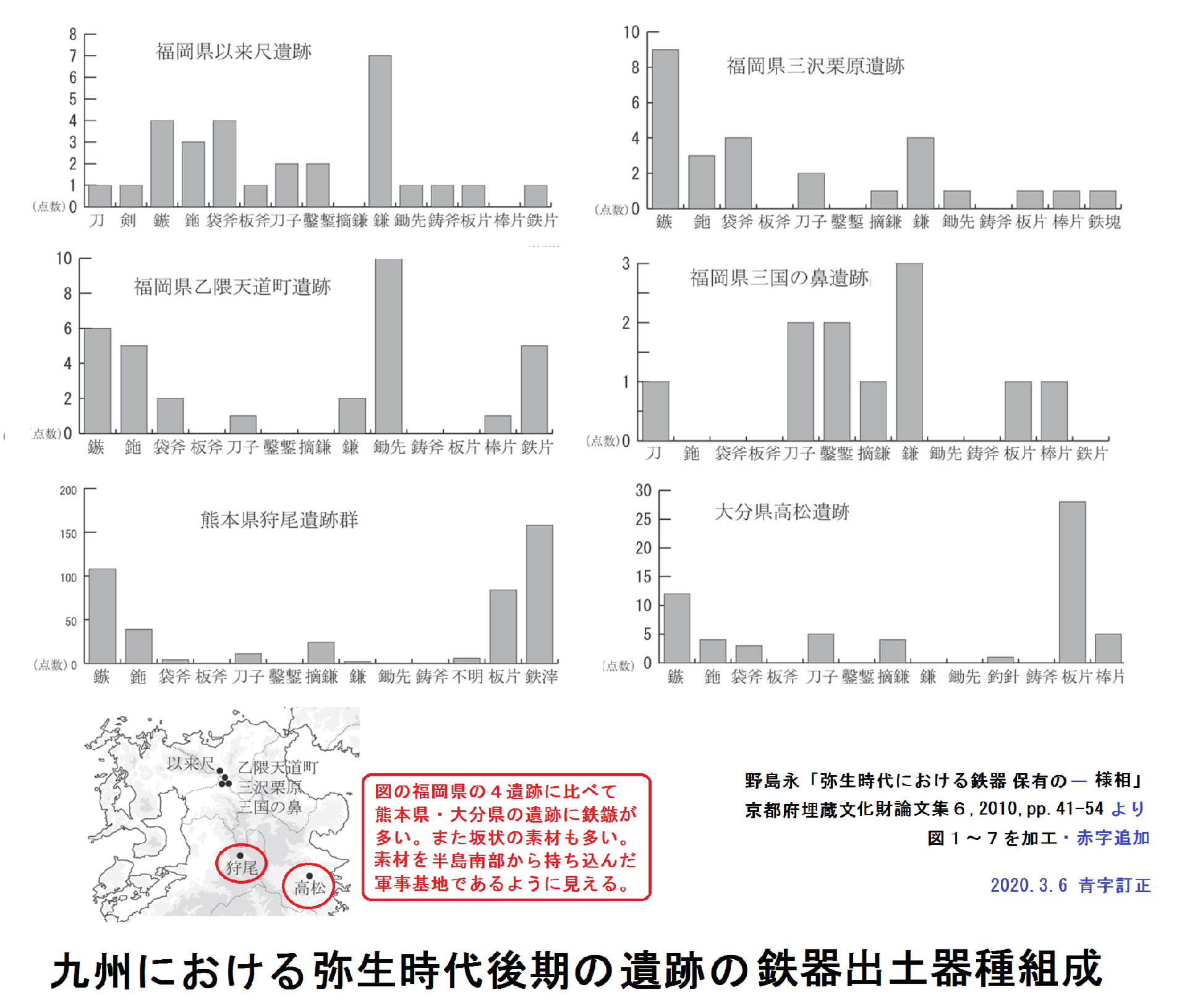

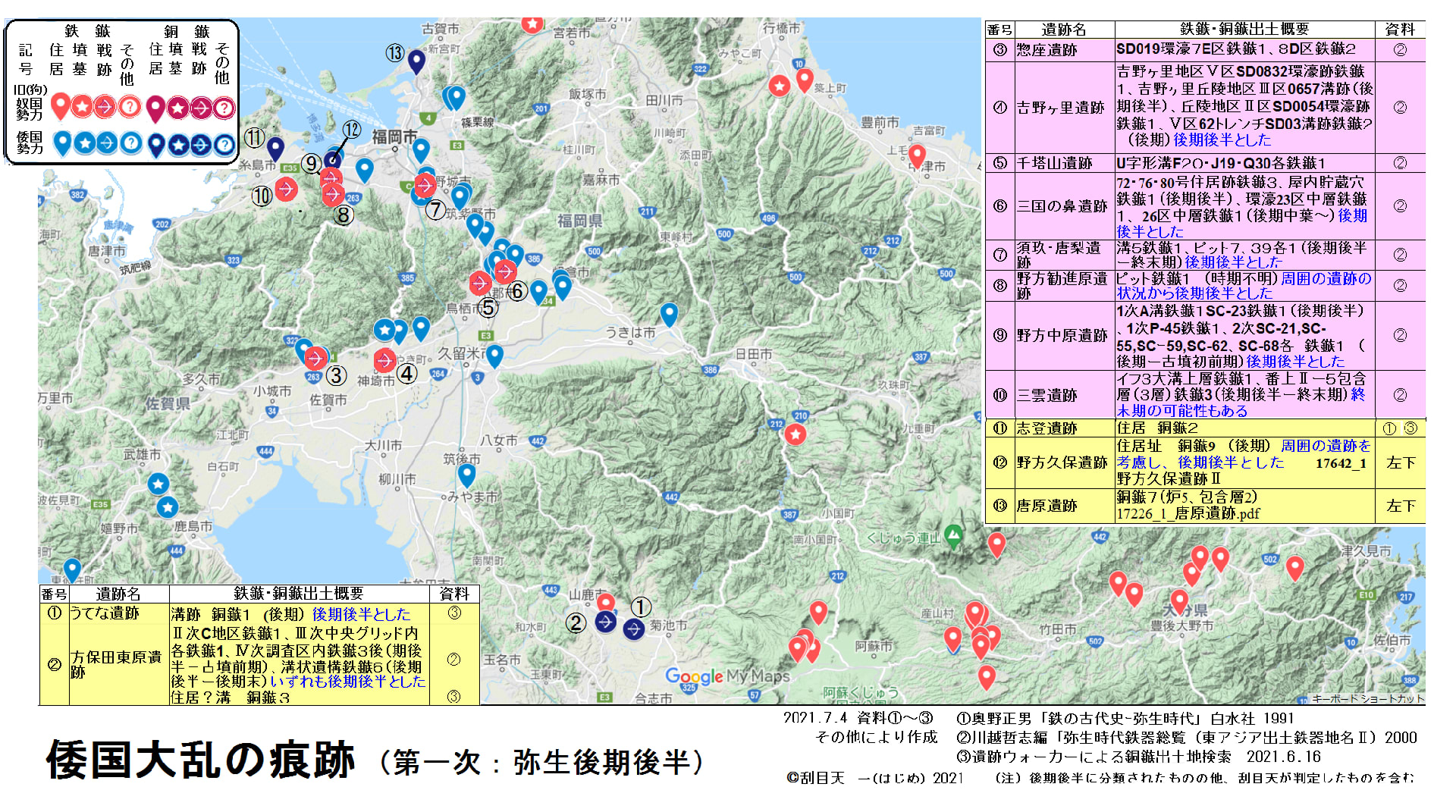

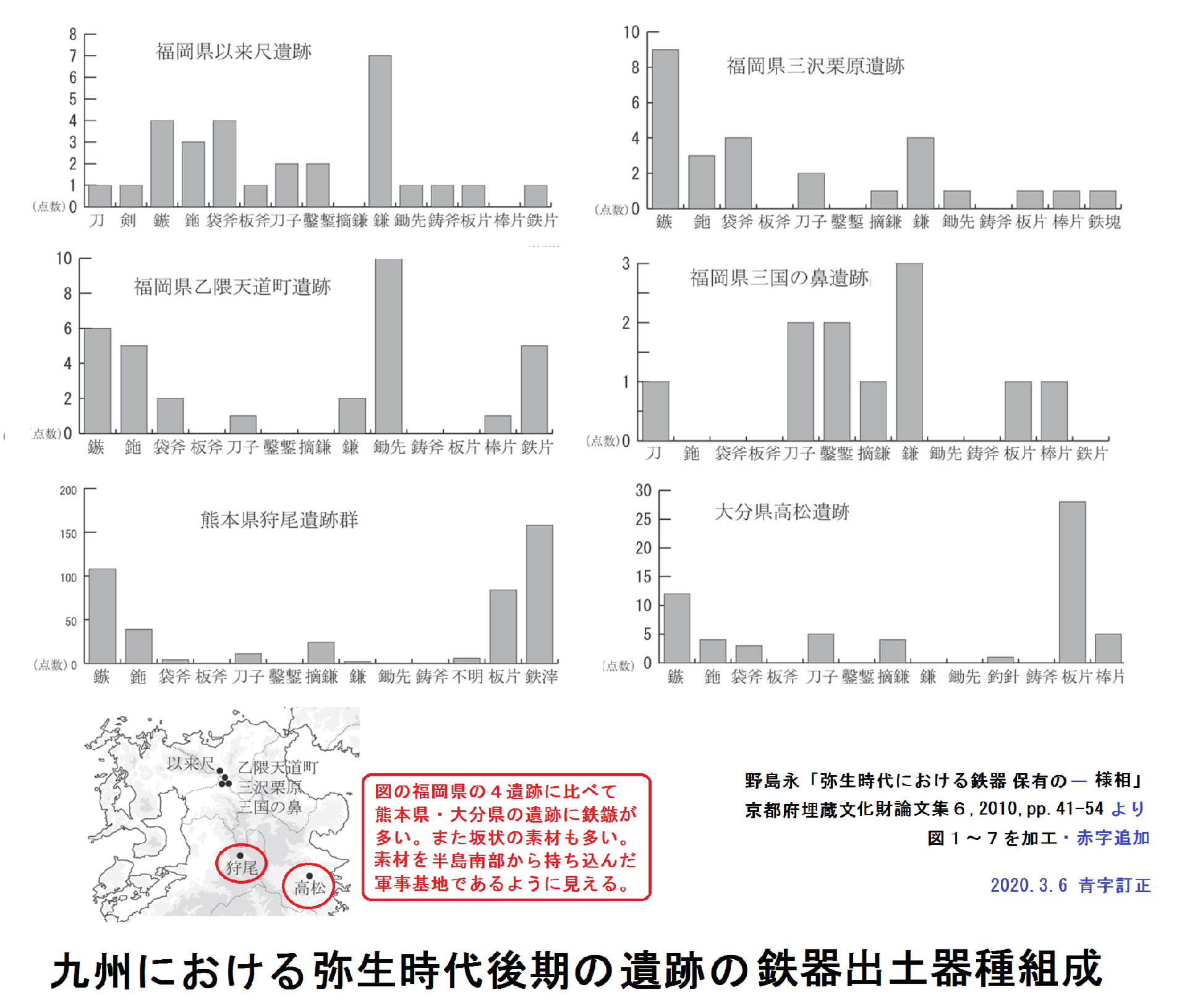

特に大野川流域や阿蘇山麓にかけて鍛冶集落が数多く営まれており、半島南部の鉄素材(板状鉄斧)が、沖ノ島経由で北九州から大分県と熊本県に大量に持ち込まれて、鉄鏃が数多く出土しています。菊池川沿いの方保田東原遺跡(かとうだひがしばるいせき)に鉄鏃などの鉄製武器を供給する軍事拠点がこれらの遺跡群だと考えられます。そして方保田東原遺跡に山陰や畿内の土器が出土していますので、狗古智卑狗がこれらの兵士を指揮する狗奴国側の最前線基地で、倭国側の佐賀平野・筑後平野・福岡平野・糸島平野を攻撃した模様が分かります。それらの集落の環濠や溝の中からいくつか見つかっており、その他の列島各地の地域にはほとんど見られませんから、倭国大乱の痕跡と見ることができます(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。

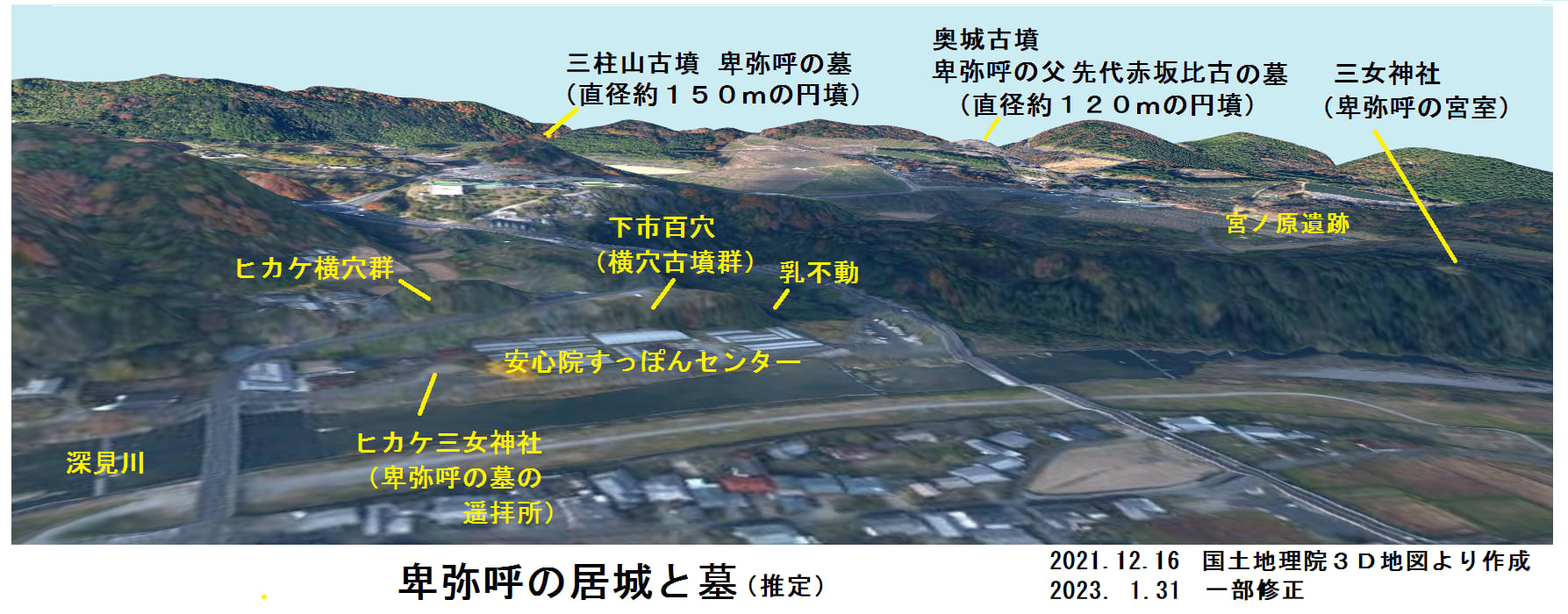

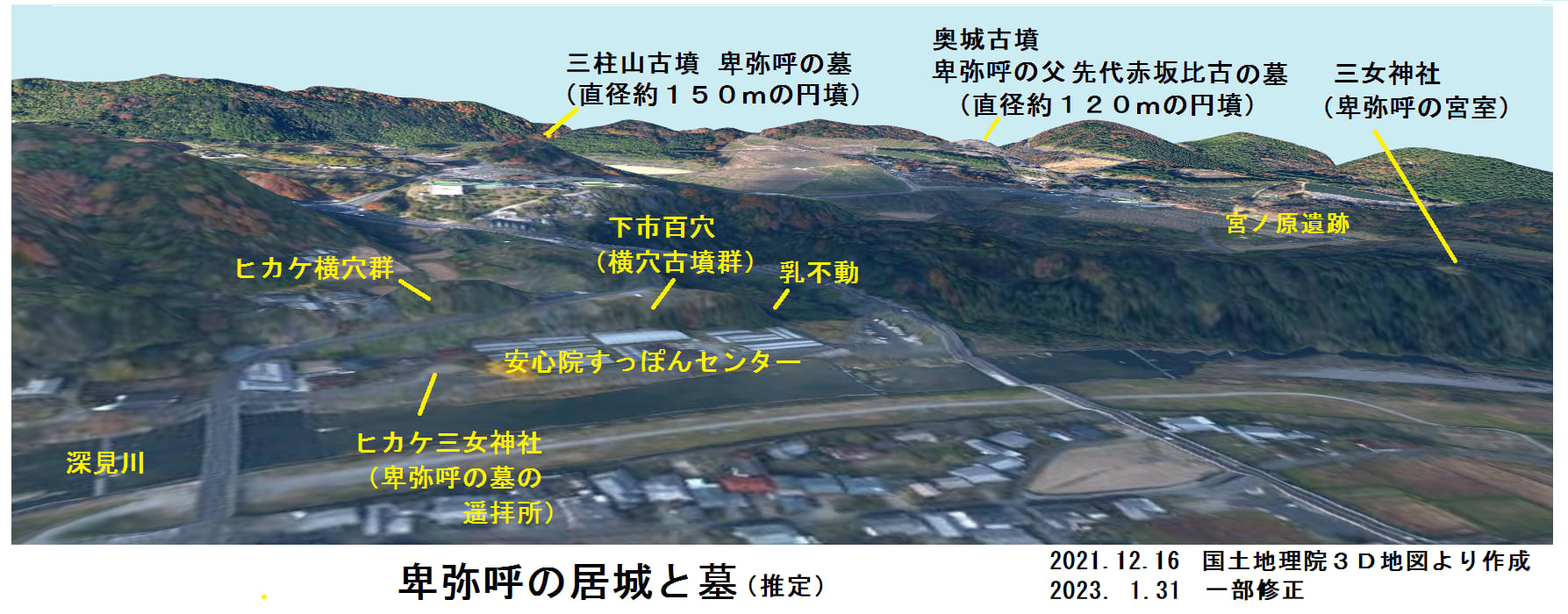

それが何らかの原因で女王卑弥呼が立てられることによって上で述べた反倭国勢力だった熊本・大分も倭国に吸収されたわけです。倭国大乱で活躍した狗古智卑狗は大国主の父久々遅彦(豊岡市久久比神社の祭神、上棟式の祭神、日本海沿岸部を根拠地とする縄文海人ムナカタ族を束ねる王で最後の奴国王スサノヲの子孫)です。公孫氏が半島の混乱を治めて204年に帯方郡を設置したので、倭国が息を吹き返して菊池川の基地を襲ったので狗古智卑狗が戦死したと推理しました。王を喪って途方に暮れていた玄界灘を活動拠点とするムナカタ族の族長赤坂比古(和邇氏の祖)が倭国王に懐柔されて、姫巫女卑弥呼(宗像女神イチキシマヒメ)の太陽神のお告げによって政治を行う条件で狗奴国を裏切って倭国と狗奴国が対立したと推理しました。卑弥呼は宇佐市安心院町の要害堅固な山城(宮ノ原遺跡)で兵士に厳重に警護されて住んでいました。卑弥呼の墓は日本最大の円墳「三柱山古墳」です(詳細は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!(^_-)-☆」参照)。

しかし大和盆地にはこの時代にも戦争の痕跡がありませんし、纏向遺跡は防御性のある環濠集落でもない3世紀初頭に突然現れた宗教・政治都市なので、247年の卑弥呼の死後に九州の倭国の勢力が大和盆地に押し寄せてヤマト王権を成立させたという邪馬台国東遷説は成り立ちません。

倭国の東側の反倭国勢力が纏向遺跡に結集して、九州の倭国に押し寄せて、最終的に倭国が滅ぼされてヤマト王権が纏向遺跡で成立したというのが考古学の成果から分かる事実です。

現存する日本最古の正史「日本書紀」は天武天皇が編纂を命じたので天皇の歴史書だと学校でも習っているのですが、考古学や民俗学などの成果と矛盾する内容ですので、編纂当時の権力者だった藤原不比等が藤原氏の権力を将来に渡って維持するために史実を都合よく歪曲し改ざんしたことが分っています。ですから、神武東征神話などの正史の内容をそのまま仮説にしても事実とは一致しません。むしろ一致しない部分から逆に史実を表す仮説を推理して、検証していくと真相が分かってきます。詳しい考え方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する」をご参照ください。

(注1)倭国の玄関口の伊都国に居た一大率が外国からの女王への貢物をチェックして間違いなく届ける役目があると魏志倭人伝に明記されています。伊都国だけでなく九州の人々が纏向遺跡に来た痕跡がほとんどないのですから、ここから見ても、纏向遺跡が邪馬台国ではないことは明らかなのです。

【関連記事】

鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有

弥生時代後期後半と終末期~古墳初頭のデータを公開しています。以下のリンク(1)及び(2)をクリックしてください。

(1)後期後半の鉄鏃・銅鏃の出土状況(by 刮目天)

(2)終末期~古墳初頭の鉄鏃・銅鏃の出土状況(by 刮目天)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

いい話題を有難うございます。倭国大乱がいつ、どこで起こったのか?、どの勢力とどの勢力が争ったのか? 原因は何か?をきちんと把握すれば、ヤマト王権の成立までの歴史が判明し、邪馬台国問題も解決します。ご説明いただいた魏志倭人伝の記述に基づく倭国の戦乱の年代観をはじめ、大半は全く同じ意見です。

倭国大乱の時期は2世紀末から3世紀初頭に卑弥呼が共立されるまでです。桓霊というのは、後漢滅亡の原因となった王朝の混乱の時代の代名詞でしょう。これにより後漢の半島支配が緩み、伊都国王の倭国の、楽浪郡との交易が停止したので奴国比恵・那珂遺跡の交易センターでの交易も廃れて倭国が衰退した時期です。一方、反倭国勢力が半島南部の鉄の流通ネットワークを作り、それが台頭して倭国大乱が起こったという話だと思います。続きは長くなるのでブログにしました。よろしければ「刮目天の古代史 倭国大乱が分かれば邪馬台国も分かる!(^_-)-☆」をご参照いただき、ご意見を頂戴できれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

伊都国王は107年に後漢安帝に朝貢した倭国王帥升の一族ですが、57年に光武帝から志賀島で発見された金印を賜った奴国王の倭国との関係ですが、これは范曄後漢書の原本に書かれたと白鳥庫吉が推理した回土国(ウィトコク、面土国の誤写説)が魏志倭人伝で伊都国と書き改めたことから判明しています(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?」参照)。

倭国大乱ですが、少なくとも北部九州およびその周辺の合計30か国もが戦乱に関与していますので、大乱で間違いないと思います。

その30国は卑弥呼が対外的に倭国女王とされた倭国のことですが、漢書地理誌にあったように、弥生中期には列島には100余国あったはずですから残りの70国ほどの倭種(=倭人)の国々が存在していたと考えられます。その中の、女王に対抗する反倭国勢力が狗奴国王卑弥弓呼に従う勢力です。狗奴国王は帥升らの反乱を逃れて吉備を平定して奴国を再興した大王の子孫です。宋史 王年代紀第十九代王天照大神尊、先代旧事本紀の天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあまのほのあかりくしたまにぎはやひのみこと)で日本書紀の饒速日命(にぎはやひのみこと)です。倉敷市楯築王墓の被葬者と推理しました(詳細は「【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?(*^▽^*)」参照)。

そこで狗奴国の位置ですが、倭国大乱で大活躍した狗奴国の官狗古智卑狗が、倭国の南にある熊本県北部の菊池川沿いの勢力とみると、3世紀初頭の女王共立でこの地は女王の倭国に吸収されたとみることができます。

その根拠は卑弥呼の時代3世紀半ばまでの纏向遺跡の外来土器を調べると九州の土器がほとんど出土していないからです。その代わりに吉備、東海、山陰、北陸、河内、近江、関東など、九州の倭国の東方の国々の首長クラスが纏向遺跡に集まっているのです。ニギハヤヒ大王の子孫の狗奴国が反倭国勢力の盟主と見ることができます(注1)。

弥生後期後半(2世紀末、倭国大乱の時期)の集団戦に使われる鉄鏃・銅鏃の出土状況をみると伊都国や奴国を含む北部九州の倭国から中国・四国・山陰などの東方の遺跡の住居跡などで全国的に広く出土しています。

(左クリックでMyMapにジャンプします)

特に大野川流域や阿蘇山麓にかけて鍛冶集落が数多く営まれており、半島南部の鉄素材(板状鉄斧)が、沖ノ島経由で北九州から大分県と熊本県に大量に持ち込まれて、鉄鏃が数多く出土しています。菊池川沿いの方保田東原遺跡(かとうだひがしばるいせき)に鉄鏃などの鉄製武器を供給する軍事拠点がこれらの遺跡群だと考えられます。そして方保田東原遺跡に山陰や畿内の土器が出土していますので、狗古智卑狗がこれらの兵士を指揮する狗奴国側の最前線基地で、倭国側の佐賀平野・筑後平野・福岡平野・糸島平野を攻撃した模様が分かります。それらの集落の環濠や溝の中からいくつか見つかっており、その他の列島各地の地域にはほとんど見られませんから、倭国大乱の痕跡と見ることができます(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。

それが何らかの原因で女王卑弥呼が立てられることによって上で述べた反倭国勢力だった熊本・大分も倭国に吸収されたわけです。倭国大乱で活躍した狗古智卑狗は大国主の父久々遅彦(豊岡市久久比神社の祭神、上棟式の祭神、日本海沿岸部を根拠地とする縄文海人ムナカタ族を束ねる王で最後の奴国王スサノヲの子孫)です。公孫氏が半島の混乱を治めて204年に帯方郡を設置したので、倭国が息を吹き返して菊池川の基地を襲ったので狗古智卑狗が戦死したと推理しました。王を喪って途方に暮れていた玄界灘を活動拠点とするムナカタ族の族長赤坂比古(和邇氏の祖)が倭国王に懐柔されて、姫巫女卑弥呼(宗像女神イチキシマヒメ)の太陽神のお告げによって政治を行う条件で狗奴国を裏切って倭国と狗奴国が対立したと推理しました。卑弥呼は宇佐市安心院町の要害堅固な山城(宮ノ原遺跡)で兵士に厳重に警護されて住んでいました。卑弥呼の墓は日本最大の円墳「三柱山古墳」です(詳細は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!(^_-)-☆」参照)。

しかし大和盆地にはこの時代にも戦争の痕跡がありませんし、纏向遺跡は防御性のある環濠集落でもない3世紀初頭に突然現れた宗教・政治都市なので、247年の卑弥呼の死後に九州の倭国の勢力が大和盆地に押し寄せてヤマト王権を成立させたという邪馬台国東遷説は成り立ちません。

倭国の東側の反倭国勢力が纏向遺跡に結集して、九州の倭国に押し寄せて、最終的に倭国が滅ぼされてヤマト王権が纏向遺跡で成立したというのが考古学の成果から分かる事実です。

現存する日本最古の正史「日本書紀」は天武天皇が編纂を命じたので天皇の歴史書だと学校でも習っているのですが、考古学や民俗学などの成果と矛盾する内容ですので、編纂当時の権力者だった藤原不比等が藤原氏の権力を将来に渡って維持するために史実を都合よく歪曲し改ざんしたことが分っています。ですから、神武東征神話などの正史の内容をそのまま仮説にしても事実とは一致しません。むしろ一致しない部分から逆に史実を表す仮説を推理して、検証していくと真相が分かってきます。詳しい考え方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する」をご参照ください。

(注1)倭国の玄関口の伊都国に居た一大率が外国からの女王への貢物をチェックして間違いなく届ける役目があると魏志倭人伝に明記されています。伊都国だけでなく九州の人々が纏向遺跡に来た痕跡がほとんどないのですから、ここから見ても、纏向遺跡が邪馬台国ではないことは明らかなのです。

【関連記事】

鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有

弥生時代後期後半と終末期~古墳初頭のデータを公開しています。以下のリンク(1)及び(2)をクリックしてください。

(1)後期後半の鉄鏃・銅鏃の出土状況(by 刮目天)

(2)終末期~古墳初頭の鉄鏃・銅鏃の出土状況(by 刮目天)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング