いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

YouTubeで活発に魏志倭人伝の解釈について奥の深い情報発信されている方の記事を見つけましたので、いくつか教えていただきました。結論が異なるので不快にさせてしまったかも知れませんが、寛大な方で丁寧にご教授いただきましたので大変理解が進みました。改めて心から感謝いたします。ちょっと冗長かも知れませんが、全やり取りを掲載しますので、お付き合いください(#^.^#)

岡上佑の古代史研究室

季刊・邪馬台国 144号に、拙論「史料批判からみる邪馬台国所在地論争への結論」が掲載されました! 史料批判をベースに明快な論理で、邪馬台国論争に結論を出しています。人それぞれ結論は違うのかもしれませんが、切り口は非常に新しいことは確かだとおもます。参考になるところもあると思いますで、是非、一度読んでみてください!

刮目天

情報ありがとうございます♪画像見て大体読めました。とてもシンプルに纏められていますので共感できるところが多いので、敬意を表してアマゾンで発注しましたので明日到着予定です。

到着後にもう一度質問させていただくかもしれませんが、取り敢えずお聞きしたいことは以下の点です。

ここで挙げられた幾つかの先行文献の種本はどう考えられているのでしょうか?つまりこれらの先行文献の編纂者が直接倭国に行っていないと思われますので、邪馬台国までの行程記事は最初の魏使梯儁の報告書に基づくと考えられます。この件について何か情報があればお教えください。よろしくお願いいたします!

岡上様

コメント有難う御座います。もちろん、それも考えていますね! 三国志巻三十、烏丸鮮卑東夷伝 の構成から推測していくことが可能になります。

なるほど!でも半島と倭国の一部の状況は帯方郡太守が把握していたとは当然考えられますが、伊都国あるいは奴国辺りまでは半島人から伝聞で分かると考えてもいいですが、それ以遠は倭人から直接聞かないことには分からないと考えるのが妥当な感じです。大魏書に行程情報があるならばまだ魏使梯儁が派遣される前のようです。そうなると魏略に情報があったのか?或いは王沈魏書と言うことになりますね。岡上さんは後者から陳寿が情報を得たと考えておられるので図に矢印の線を描かれたのでしょうか?王沈魏書に書かれていた於投馬国は陳寿は採用していない理由は何でしょうか?お手数でもまたお教えください!

明日、拙論読んでみてください。10ページほどの分量しかないですので、ご質問の内容に全て答えるものではありませんが。。。 読んでおもしれけば、「魏志倭人伝の探究」と「魏志倭人伝の究明」の二冊も通読されれば、ご質問の件への回答もほぼ全て説明されているかとおもます。両方ともアマゾンのKindleで読めます。(プライム会員なら無料です。)

了解しました。それでは本が届いてからまたお聞きするかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。有難うございました(;^ω^)

はい、有難う御座います!

今晩は!労作に頭が下がります。とても勉強になります。陳寿は王沈魏書を淡々とコピーに近いことをしただけとのご評価ですが、一つだけ卑弥呼を絶賛する詔書はほぼ全文掲載されているのは腑に落ちません!王沈になかった部分と思いますが、どう考えるべきでしょうか?お教えください!

拙論を読んで頂きまして有難う御座いました! 魏書に例外的に詔書全文が残った理由というのも、考えています。当時の詔書の草稿を描いたのは、中書郎ですが、朝貢当時の中書郎こそ、王沈その人であった可能性があります。結論だけというのは、あまり言いたくないタイプな厄介な性格なのですが、せっかく季刊邪馬台国にてを出していただき、海のものとも山のものとも知れない論考を読んで頂きましたので、ご回答差し上げます!

早速お返事ありがとうございます。そうであれば王沈も詔書を載せていたと考えられますね。でも陳寿がご指摘の編纂態度であれば、全文削除はなくても簡略表現出来たと思います。

やはり東夷伝の中にあって倭人伝は陳寿にとって、パトロンの張華を喜ばす目的が強くあったので二千文字も費やしたと言うことは否定できないと思います。

その他、於投馬国を陳寿が投馬国としたことは陳寿の間違いとは言えないと思います。何故なら、これを出雲国と発音することは於をイと読むのは後代の唐音ですので自明ではないようですから。

もう一つ、私が考古学データを調べた限り、邪馬台国時代に中国地方西部より東側の地域で北部九州の外来土器は出土していないからなのです。ですから邪馬台国吉備説や畿内説は考古学の成果を無視するものなのです。どうも色々と教えて頂き有難う御座いました!またよろしくお願いいたします。

コメント有難う御座います。

①ご指摘のとおり、張華は大切なパトロンですが、東夷伝に詔書を載せるとどうして張華は喜ぶのですか? もっと現実の西晋の政界のことを調べてみることをお勧めします(張華と陳寿の関係はもっと生々しいです)。

②イズモというのは、エズモとも言いますよ。母音の音韻推測はむつかしいです。

③考古学的なことは、小論とは関係ありません。別個の学問です。

結局、「考古学的に九州だから九州だ(考古学的に畿内だから畿内だ)」 という立場から一歩も動かないのであれば、本論を読んで頂いた意義というは、かなり薄まるということですね。ちょっと厳しい言い方になってしまって申し訳ないですが、考古学は考古学、文献は文献、考えは柔軟に持ちましょうということです。

貴論文の結論には異議がありますが、申し上げたとおり、勉強になる貴重なものだと思います。恐縮ですが、長くなりそうなので、拙ブログにて後で記事にします!お時間があれば覗きに来てコメントいだければ有難いです。どうぞ宜しくお願いします!

有難う御座います、 是非ブログの方で読ませてください。楽しみにしております♩

ということで、折角コメントを頂いたので上の①~③に対する意見を以下に述べます。

①陳寿のパトロンの張華は西晋の朝廷の実力者で権力闘争の渦中にあった人物のようですから、配下の陳寿に西晋創業者を称揚する三国志、そして魏志倭人伝を書かせたことは張華の行動に大義名分を与えるはずです。陳寿の死後に張華らの働きで私撰だった「三国志」を書写する詔勅が出て正史に格上げされました。

陳寿と張華とのこのような関係はかなり前に岡田英弘「日本史の誕生」(弓立社1994年)で知りました。岡田先生の「千三百年前の外圧が日本を作った」という内容はインパクトがありましたので、邪馬台国研究に対する新たな切り口となると確信しました。さらに大好きな古代史作家関裕二さんの著作を読み耽り、現存する最古の正史「日本書紀」の欺瞞にも気づかせていただき、十数年前の定年後のライフワークとして古代史解明を始める切っ掛けとなって現在に至っています。現在では渡邉義浩さんなどの活躍によって陳寿の曲筆の観点からの研究が急速に広がったものと思っています。

陳寿と張華との生々しい関係はほとんど承知していませんが、陳寿が単なる佞臣ではなく、歴史家の意地を示した事例に気付きました。すでに1982年に孫栄建さんの「邪馬台国の全解決」(六興出版)が出版されて「魏志は春秋の筆法で読めるか」というテーマが話題となったようです。新たに論考を加えて2018年に「決定版 邪馬台国の全解決」(言視舎)が出版されましたのでこれも入手しました。すでに魏志倭人伝の謎の行程記事を司馬懿の部下の帯方郡太守劉夏に書いて教えた大夫難升米が本当の倭国王(倭国王帥升の子孫の伊都国男王で一大率、卑弥呼の政治を補佐する男弟)であることを別の角度から突き止めていたのですが、それを支持する内容でしたので驚きました(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?(@_@)」参照)。

つまり、陳寿はある程度邪馬台国の所在地や卑弥呼の正体に気付いていて春秋の筆法の「微言大義の原理」によって歴史の真実を後世に残したということなのです。それを理解していたのは孫栄建さんが見抜いた天才范曄しか居なかったわけです。陳寿が二度出現させた奴国によって、水行・陸行でたどり着く七万戸の邪馬台国と女王卑弥呼については、実際は書かれた内容と違うということを伝える目的だったと理解できるのです(pp.13-178)。范曄は狗奴国の本当の位置を理解し、魏志倭人伝の女王国の東の倭種の国をそのまま狗奴国に関する記事に書き換えているのです(下図参照)。これは、邪馬台国の位置を考古学や民俗学の成果から導いた結果と見事に合致するのです。

②於投馬のそれぞれの発音をウィクショナリー日本語版で調べました。

「於」呉音 : ウ、オ 漢音 : オ(ヲ)、ヨ 唐音 : イ(ヰ)

「投」呉音 : ズ(ヅ) 漢音 : トウ

「馬」呉音 : メ 漢音 : バ

倭人は呉の人ですので呉音が通常使われたと思いますが、実は上で述べた通り倭国王難升米が倭国内の地名や役職名などを書いて教えたものなのですが、楽浪郡の華僑を三雲遺跡番上地区に居住させ交流して、孟子や史記を読む教養人であったことが分かります。ということは華僑の漢音に親しんでいたと考えられます。例えば、伊都は呉音では「イツ」ですが漢音は「イト」です。卑弥呼の「呼」は呉音では「ク」漢音では「コ」です。ですから、於投馬を漢音で読めば「オ(ヲ)ヨ・トウバ」となり「イズモ」とは全く違う発音になるのです。

ただし、漢字の意味を先に考える例もあり、ややこしいのです。投馬は「馬を与える」の意味です。公孫氏から馬を頂いたようですが、貴少な馬を魏使が目にすると公孫氏からの贈り物であることを説明せねばならないので急遽投馬国の長官弥弥「みみ」に下げ渡したと推理しています(2024.1.17 赤字訂正)。そして倭国に馬は居ないと記録させたと見ています。投馬国の治所が福岡県京都郡みやこ町節丸字在馬付近だと考えています(詳細は「投馬国へ水行してみませんか?( ^)o(^ )」参照)。

もうひとつ、難升米は倭人の発音する呉音を、意味のある漢字で置き換え漢音で発音しているのです。邪馬台は、魏台が魏の明帝を指す例があり、ヤマ国に住む女王卑弥呼を意味します。そして「ヤ」に「邪」、「マ」に「馬」を充てて貶めたのです。その際「マ」は「バ」に変化したのは意味を優先させたということなのです。

難升米が卑字を多用しているのは漢字を読めない無教養で尊敬できない人物や敵国である狗奴国の王卑弥弓呼と官狗古智卑狗です。狗奴国の前者はヒコミコの誤写、後者はククチヒコですが、卑字をこれほど多用した例はありません。智という嘉字がありますがその前に古があるので古臭い知恵という意味にとれます。倭国大乱で難升米がかなり苦しめられた人物だったのです。狗奴国は敵対する旧奴国に対してイヌころの奴国という意味で付けたと見ています。

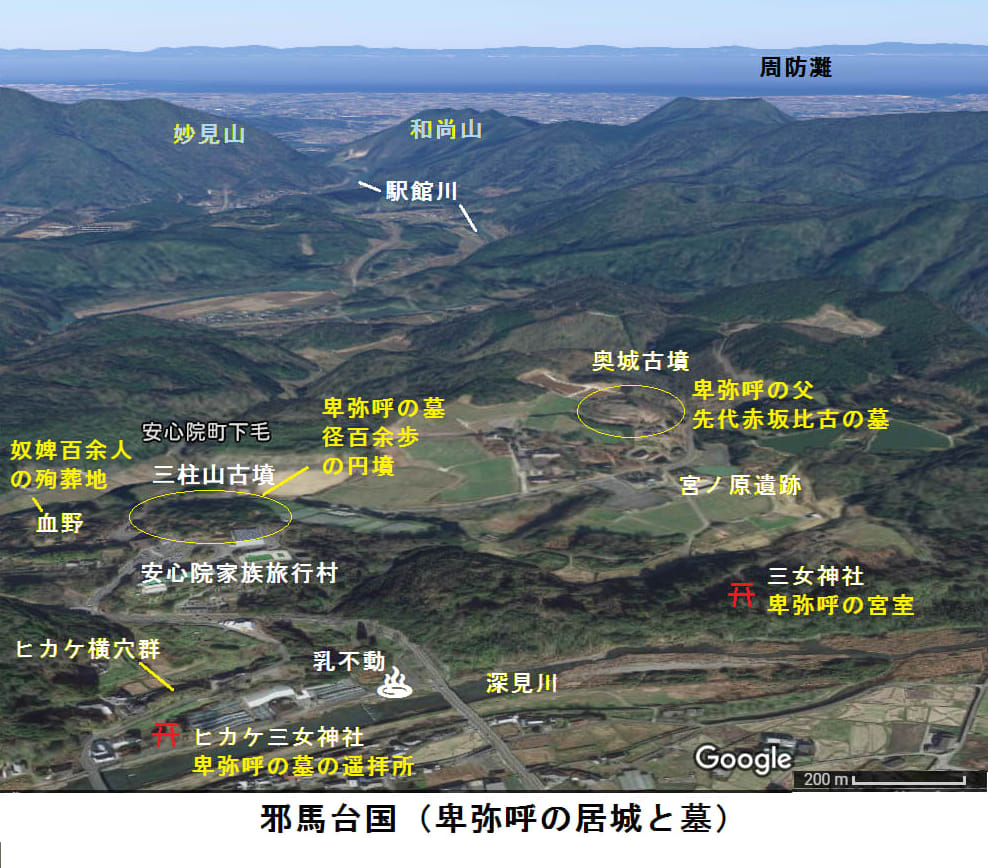

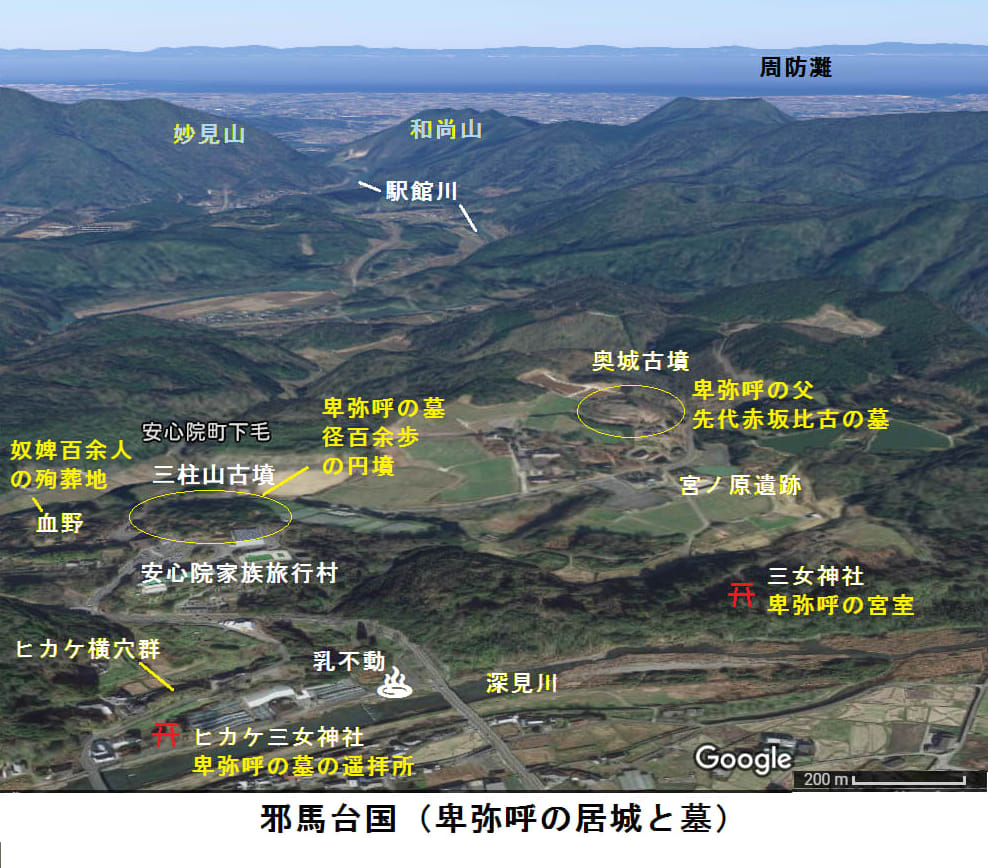

卑弥呼が不弥(うみ)国(宗像市田熊遺跡群)で生まれたムナカタ族の姫巫女イチキシマヒメだと突き止めています。倭国大乱時に海に面した危険な場所から要害堅固な山城で多くの兵士に警護された安全な野麻(やま、和名抄の郷名)国に疎開したと推理しています。宇佐市安心院町宮ノ原遺跡の三女神社が卑弥呼の宮室と突き止めています。その西約500mに径百余歩(直径約150m)の円墳「三柱山古墳」が卑弥呼の墓です。ここにはいろいろと伝承が残されています(詳細は「【刮目天の古代史】卑弥呼の謎」をご参照ください)。

③考えは柔軟にということは賛成です。邪馬台国問題は考古学の成果と魏志倭人伝などの関係史料の知識・解釈だけでは万人が認める場所に邪馬台国の所在を求めることができないことは、すでに日本の邪馬台国論争が江戸時代に始まって以来、数百年の歳月が経過することによって証明されているようです。

問題解決には文献史学の分野だけではなく、考古学・民俗学や、最近では分子生物学など数多くの幅広い学問分野に跨る広い知識が必要で、それぞれの分野の深い知識を獲得するには相当の時間と努力が必要です。しかし、幸い、それらをインターネットを通じて簡便に入手でき、得られた成果によってようやく解決できる条件が整ってきたようです。ただし、文献解釈は文献史学者に任せろとか、従来のセクト的な発想ではなく、従来とは全く違う柔軟で横断的な発想が問題解決に求められています。

一言で言えば、邪馬台国問題に限らず、古代史に謎が多い理由は、関係文献とそれに関係する事実、つまり考古学などの成果、これらの不整合・不一致で起こっているということに気付く必要があります。

岡上さんが「もし魏志における陳寿の曲筆の上に邪馬台国の位置があるものだとすると、文献的な探索行為自体が無意味となるので、このことは重大である。」と前置きされて、①「佞臣的記述と正反対の傾向が随所に見いだされる」「陳寿にとって、正史の末節にすぎない東夷伝にて遠回りに司馬氏を殊更に称揚する必要はない」、②「魏志倭人伝に残る倭国への「万二千里」旅程については、魏志に先行する魚豢(ぎょかん)の「魏略」に既に記述がある」として「陳寿曲筆論」への反論を述べられています。しかし、上の方の①で述べたように陳寿が歴史家のプライドを示した個所はあると考えていますが、詔書のほぼ全文を陳寿が掲載しているのも、「万二千里」も魏志倭人伝に残されているのも事実ですから、「陳寿曲筆論」は消えることはないと思います。上で述べた岡上さんの前置きについても、文献に書かれている内容から直接正解に至るわけではなく、事実と矛盾する文献の内容から筆者が隠した、あるいは筆者の種本が隠したものを推理して正解に至ることができるのです。それ故、文献的な探索行為自体が無意味という指摘は当たらないのです。

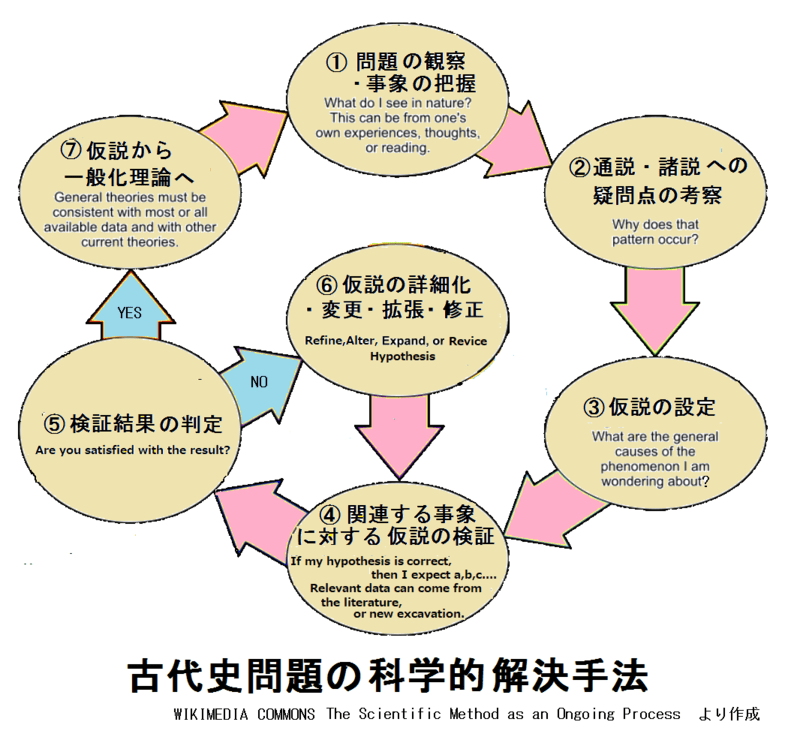

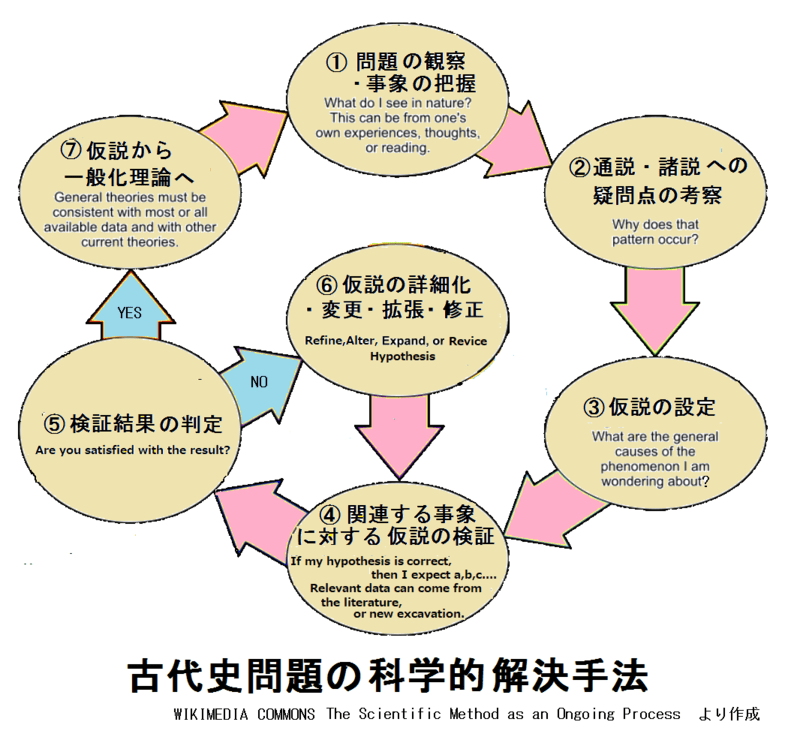

文書に隠された目的を見抜くことから仮説が生まれます。最初は空想でも、夢でも、何でもいいのですが、その仮説をすでに知られた事実で何度も検証し、修正や拡張などをすることによって、一定のスパンの事実群を説明する蓋然性のある仮説を構築できます。その手法は発見的推論法として知られるアブダクションと呼ばれるものです。詳細は「【刮目天の古代史】古代史を推理する」をご参照ください。

邪馬台国探究のための哲学と方法は?(その1) (その2)

最後までお付き合い、有難うございました(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキングYouTubeで活発に魏志倭人伝の解釈について奥の深い情報発信されている方の記事を見つけましたので、いくつか教えていただきました。結論が異なるので不快にさせてしまったかも知れませんが、寛大な方で丁寧にご教授いただきましたので大変理解が進みました。改めて心から感謝いたします。ちょっと冗長かも知れませんが、全やり取りを掲載しますので、お付き合いください(#^.^#)

岡上佑の古代史研究室

季刊・邪馬台国 144号に、拙論「史料批判からみる邪馬台国所在地論争への結論」が掲載されました! 史料批判をベースに明快な論理で、邪馬台国論争に結論を出しています。人それぞれ結論は違うのかもしれませんが、切り口は非常に新しいことは確かだとおもます。参考になるところもあると思いますで、是非、一度読んでみてください!

刮目天

情報ありがとうございます♪画像見て大体読めました。とてもシンプルに纏められていますので共感できるところが多いので、敬意を表してアマゾンで発注しましたので明日到着予定です。

到着後にもう一度質問させていただくかもしれませんが、取り敢えずお聞きしたいことは以下の点です。

ここで挙げられた幾つかの先行文献の種本はどう考えられているのでしょうか?つまりこれらの先行文献の編纂者が直接倭国に行っていないと思われますので、邪馬台国までの行程記事は最初の魏使梯儁の報告書に基づくと考えられます。この件について何か情報があればお教えください。よろしくお願いいたします!

岡上様

コメント有難う御座います。もちろん、それも考えていますね! 三国志巻三十、烏丸鮮卑東夷伝 の構成から推測していくことが可能になります。

なるほど!でも半島と倭国の一部の状況は帯方郡太守が把握していたとは当然考えられますが、伊都国あるいは奴国辺りまでは半島人から伝聞で分かると考えてもいいですが、それ以遠は倭人から直接聞かないことには分からないと考えるのが妥当な感じです。大魏書に行程情報があるならばまだ魏使梯儁が派遣される前のようです。そうなると魏略に情報があったのか?或いは王沈魏書と言うことになりますね。岡上さんは後者から陳寿が情報を得たと考えておられるので図に矢印の線を描かれたのでしょうか?王沈魏書に書かれていた於投馬国は陳寿は採用していない理由は何でしょうか?お手数でもまたお教えください!

明日、拙論読んでみてください。10ページほどの分量しかないですので、ご質問の内容に全て答えるものではありませんが。。。 読んでおもしれけば、「魏志倭人伝の探究」と「魏志倭人伝の究明」の二冊も通読されれば、ご質問の件への回答もほぼ全て説明されているかとおもます。両方ともアマゾンのKindleで読めます。(プライム会員なら無料です。)

了解しました。それでは本が届いてからまたお聞きするかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。有難うございました(;^ω^)

はい、有難う御座います!

今晩は!労作に頭が下がります。とても勉強になります。陳寿は王沈魏書を淡々とコピーに近いことをしただけとのご評価ですが、一つだけ卑弥呼を絶賛する詔書はほぼ全文掲載されているのは腑に落ちません!王沈になかった部分と思いますが、どう考えるべきでしょうか?お教えください!

拙論を読んで頂きまして有難う御座いました! 魏書に例外的に詔書全文が残った理由というのも、考えています。当時の詔書の草稿を描いたのは、中書郎ですが、朝貢当時の中書郎こそ、王沈その人であった可能性があります。結論だけというのは、あまり言いたくないタイプな厄介な性格なのですが、せっかく季刊邪馬台国にてを出していただき、海のものとも山のものとも知れない論考を読んで頂きましたので、ご回答差し上げます!

早速お返事ありがとうございます。そうであれば王沈も詔書を載せていたと考えられますね。でも陳寿がご指摘の編纂態度であれば、全文削除はなくても簡略表現出来たと思います。

やはり東夷伝の中にあって倭人伝は陳寿にとって、パトロンの張華を喜ばす目的が強くあったので二千文字も費やしたと言うことは否定できないと思います。

その他、於投馬国を陳寿が投馬国としたことは陳寿の間違いとは言えないと思います。何故なら、これを出雲国と発音することは於をイと読むのは後代の唐音ですので自明ではないようですから。

もう一つ、私が考古学データを調べた限り、邪馬台国時代に中国地方西部より東側の地域で北部九州の外来土器は出土していないからなのです。ですから邪馬台国吉備説や畿内説は考古学の成果を無視するものなのです。どうも色々と教えて頂き有難う御座いました!またよろしくお願いいたします。

コメント有難う御座います。

①ご指摘のとおり、張華は大切なパトロンですが、東夷伝に詔書を載せるとどうして張華は喜ぶのですか? もっと現実の西晋の政界のことを調べてみることをお勧めします(張華と陳寿の関係はもっと生々しいです)。

②イズモというのは、エズモとも言いますよ。母音の音韻推測はむつかしいです。

③考古学的なことは、小論とは関係ありません。別個の学問です。

結局、「考古学的に九州だから九州だ(考古学的に畿内だから畿内だ)」 という立場から一歩も動かないのであれば、本論を読んで頂いた意義というは、かなり薄まるということですね。ちょっと厳しい言い方になってしまって申し訳ないですが、考古学は考古学、文献は文献、考えは柔軟に持ちましょうということです。

貴論文の結論には異議がありますが、申し上げたとおり、勉強になる貴重なものだと思います。恐縮ですが、長くなりそうなので、拙ブログにて後で記事にします!お時間があれば覗きに来てコメントいだければ有難いです。どうぞ宜しくお願いします!

有難う御座います、 是非ブログの方で読ませてください。楽しみにしております♩

ということで、折角コメントを頂いたので上の①~③に対する意見を以下に述べます。

①陳寿のパトロンの張華は西晋の朝廷の実力者で権力闘争の渦中にあった人物のようですから、配下の陳寿に西晋創業者を称揚する三国志、そして魏志倭人伝を書かせたことは張華の行動に大義名分を与えるはずです。陳寿の死後に張華らの働きで私撰だった「三国志」を書写する詔勅が出て正史に格上げされました。

陳寿と張華とのこのような関係はかなり前に岡田英弘「日本史の誕生」(弓立社1994年)で知りました。岡田先生の「千三百年前の外圧が日本を作った」という内容はインパクトがありましたので、邪馬台国研究に対する新たな切り口となると確信しました。さらに大好きな古代史作家関裕二さんの著作を読み耽り、現存する最古の正史「日本書紀」の欺瞞にも気づかせていただき、十数年前の定年後のライフワークとして古代史解明を始める切っ掛けとなって現在に至っています。現在では渡邉義浩さんなどの活躍によって陳寿の曲筆の観点からの研究が急速に広がったものと思っています。

陳寿と張華との生々しい関係はほとんど承知していませんが、陳寿が単なる佞臣ではなく、歴史家の意地を示した事例に気付きました。すでに1982年に孫栄建さんの「邪馬台国の全解決」(六興出版)が出版されて「魏志は春秋の筆法で読めるか」というテーマが話題となったようです。新たに論考を加えて2018年に「決定版 邪馬台国の全解決」(言視舎)が出版されましたのでこれも入手しました。すでに魏志倭人伝の謎の行程記事を司馬懿の部下の帯方郡太守劉夏に書いて教えた大夫難升米が本当の倭国王(倭国王帥升の子孫の伊都国男王で一大率、卑弥呼の政治を補佐する男弟)であることを別の角度から突き止めていたのですが、それを支持する内容でしたので驚きました(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?(@_@)」参照)。

つまり、陳寿はある程度邪馬台国の所在地や卑弥呼の正体に気付いていて春秋の筆法の「微言大義の原理」によって歴史の真実を後世に残したということなのです。それを理解していたのは孫栄建さんが見抜いた天才范曄しか居なかったわけです。陳寿が二度出現させた奴国によって、水行・陸行でたどり着く七万戸の邪馬台国と女王卑弥呼については、実際は書かれた内容と違うということを伝える目的だったと理解できるのです(pp.13-178)。范曄は狗奴国の本当の位置を理解し、魏志倭人伝の女王国の東の倭種の国をそのまま狗奴国に関する記事に書き換えているのです(下図参照)。これは、邪馬台国の位置を考古学や民俗学の成果から導いた結果と見事に合致するのです。

②於投馬のそれぞれの発音をウィクショナリー日本語版で調べました。

「於」呉音 : ウ、オ 漢音 : オ(ヲ)、ヨ 唐音 : イ(ヰ)

「投」呉音 : ズ(ヅ) 漢音 : トウ

「馬」呉音 : メ 漢音 : バ

倭人は呉の人ですので呉音が通常使われたと思いますが、実は上で述べた通り倭国王難升米が倭国内の地名や役職名などを書いて教えたものなのですが、楽浪郡の華僑を三雲遺跡番上地区に居住させ交流して、孟子や史記を読む教養人であったことが分かります。ということは華僑の漢音に親しんでいたと考えられます。例えば、伊都は呉音では「イツ」ですが漢音は「イト」です。卑弥呼の「呼」は呉音では「ク」漢音では「コ」です。ですから、於投馬を漢音で読めば「オ(ヲ)ヨ・トウバ」となり「イズモ」とは全く違う発音になるのです。

ただし、漢字の意味を先に考える例もあり、ややこしいのです。投馬は「馬を与える」の意味です。公孫氏から馬を頂いたようですが、貴少な馬を魏使が目にすると公孫氏からの贈り物であることを説明せねばならないので急遽投馬国の長官弥弥「みみ」に下げ渡したと推理しています(2024.1.17 赤字訂正)。そして倭国に馬は居ないと記録させたと見ています。投馬国の治所が福岡県京都郡みやこ町節丸字在馬付近だと考えています(詳細は「投馬国へ水行してみませんか?( ^)o(^ )」参照)。

もうひとつ、難升米は倭人の発音する呉音を、意味のある漢字で置き換え漢音で発音しているのです。邪馬台は、魏台が魏の明帝を指す例があり、ヤマ国に住む女王卑弥呼を意味します。そして「ヤ」に「邪」、「マ」に「馬」を充てて貶めたのです。その際「マ」は「バ」に変化したのは意味を優先させたということなのです。

難升米が卑字を多用しているのは漢字を読めない無教養で尊敬できない人物や敵国である狗奴国の王卑弥弓呼と官狗古智卑狗です。狗奴国の前者はヒコミコの誤写、後者はククチヒコですが、卑字をこれほど多用した例はありません。智という嘉字がありますがその前に古があるので古臭い知恵という意味にとれます。倭国大乱で難升米がかなり苦しめられた人物だったのです。狗奴国は敵対する旧奴国に対してイヌころの奴国という意味で付けたと見ています。

卑弥呼が不弥(うみ)国(宗像市田熊遺跡群)で生まれたムナカタ族の姫巫女イチキシマヒメだと突き止めています。倭国大乱時に海に面した危険な場所から要害堅固な山城で多くの兵士に警護された安全な野麻(やま、和名抄の郷名)国に疎開したと推理しています。宇佐市安心院町宮ノ原遺跡の三女神社が卑弥呼の宮室と突き止めています。その西約500mに径百余歩(直径約150m)の円墳「三柱山古墳」が卑弥呼の墓です。ここにはいろいろと伝承が残されています(詳細は「【刮目天の古代史】卑弥呼の謎」をご参照ください)。

③考えは柔軟にということは賛成です。邪馬台国問題は考古学の成果と魏志倭人伝などの関係史料の知識・解釈だけでは万人が認める場所に邪馬台国の所在を求めることができないことは、すでに日本の邪馬台国論争が江戸時代に始まって以来、数百年の歳月が経過することによって証明されているようです。

問題解決には文献史学の分野だけではなく、考古学・民俗学や、最近では分子生物学など数多くの幅広い学問分野に跨る広い知識が必要で、それぞれの分野の深い知識を獲得するには相当の時間と努力が必要です。しかし、幸い、それらをインターネットを通じて簡便に入手でき、得られた成果によってようやく解決できる条件が整ってきたようです。ただし、文献解釈は文献史学者に任せろとか、従来のセクト的な発想ではなく、従来とは全く違う柔軟で横断的な発想が問題解決に求められています。

一言で言えば、邪馬台国問題に限らず、古代史に謎が多い理由は、関係文献とそれに関係する事実、つまり考古学などの成果、これらの不整合・不一致で起こっているということに気付く必要があります。

岡上さんが「もし魏志における陳寿の曲筆の上に邪馬台国の位置があるものだとすると、文献的な探索行為自体が無意味となるので、このことは重大である。」と前置きされて、①「佞臣的記述と正反対の傾向が随所に見いだされる」「陳寿にとって、正史の末節にすぎない東夷伝にて遠回りに司馬氏を殊更に称揚する必要はない」、②「魏志倭人伝に残る倭国への「万二千里」旅程については、魏志に先行する魚豢(ぎょかん)の「魏略」に既に記述がある」として「陳寿曲筆論」への反論を述べられています。しかし、上の方の①で述べたように陳寿が歴史家のプライドを示した個所はあると考えていますが、詔書のほぼ全文を陳寿が掲載しているのも、「万二千里」も魏志倭人伝に残されているのも事実ですから、「陳寿曲筆論」は消えることはないと思います。上で述べた岡上さんの前置きについても、文献に書かれている内容から直接正解に至るわけではなく、事実と矛盾する文献の内容から筆者が隠した、あるいは筆者の種本が隠したものを推理して正解に至ることができるのです。それ故、文献的な探索行為自体が無意味という指摘は当たらないのです。

文書に隠された目的を見抜くことから仮説が生まれます。最初は空想でも、夢でも、何でもいいのですが、その仮説をすでに知られた事実で何度も検証し、修正や拡張などをすることによって、一定のスパンの事実群を説明する蓋然性のある仮説を構築できます。その手法は発見的推論法として知られるアブダクションと呼ばれるものです。詳細は「【刮目天の古代史】古代史を推理する」をご参照ください。

邪馬台国探究のための哲学と方法は?(その1) (その2)

最後までお付き合い、有難うございました(;^ω^)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング