今年の3月から、このblog「町なか自然教室 菊名エコクラブ blog ~ 身近な自然に学び、自然の仲間たちを大切にしていこう! ~」に新しい記事を頻繁に書き込んでいます。

私は長年、自然環境保全活動に関わってきたので、その分野からの切り口にはなりますが、近年本当に世の中おかしくなってきていると強く感じ始めたためたためで、自分に何かできることをしたいと思った結果です。

その基本となる考え方は3月13日と14日の記事に載せましたが、もう一度振り返ってみたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

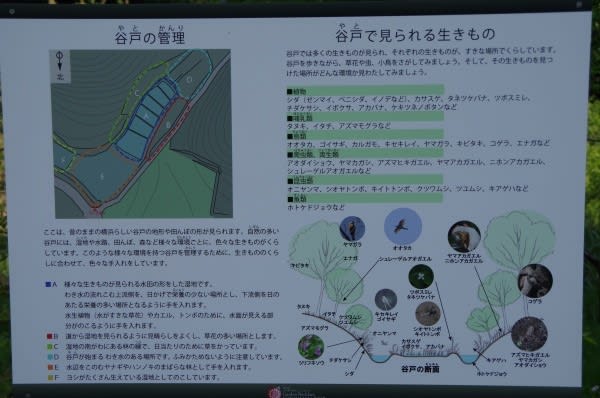

自然は元々、小川や池、雑木林や草っぱらなど、町なかの色々なところにもありました。

小川には在来種の小魚や水草、池にはアシ原やトンボやカエルたちが、雑木林には様々な高さや種類の木々や草花のほか、カナブンやルリタテハなどの昆虫たちが、また草っぱらにはバッタやイトトンボなどが見られたものです。

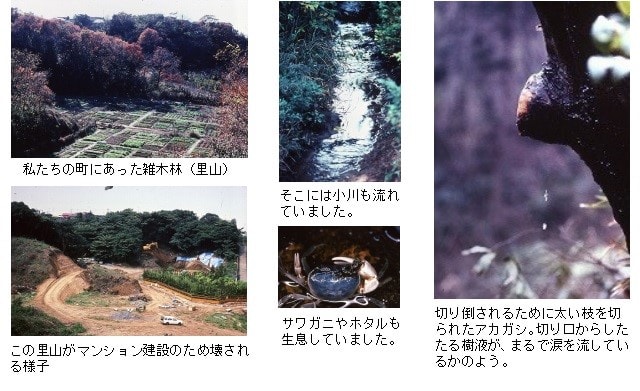

しかし都市化、市街地化がさらに進んで行くにつれて、こうした身近な自然や生きものたちは姿を消していきました。

そして人々は、町の便利さや人工的なものの方を大切にするようになり、身近にある人工的でないもの、自然やその中に棲む生命ある生きものたちに関心を示さなくなったどころか、嫌うようにさえなっていったのです。

それでは、このようになったからといって町(都市、市街地)に、それまで当たり前に見られていたような自然(身近な自然)は、もう必要ないのでしょうか。

多くの人が町に自然はいらないと答えるでしょう。

実際に、そういう言葉を何度も耳にしていますし、多数あるいは目立つと思われるこうした声が反映されてきたこともあって、町なかから自然がなくなってきているということがうかがえます。

しかし、いるか、いらないかという二者択一にするのはおかしく、そこまでして徹底的に町なかから自然を排除してしまうのは、いかがなものかと考えます。

便利で華やかな町の生活で、私たちがなかなか認識しづらくなってしまった、でも、とても大切なこと。

それは、私たち人間も地球上の生命の一員であり、自然環境なくしては生きられないということです。

水、空気、気候・天候、食物、薬草、物の材料、景色、昔からの慣習、文化など、自然は私たち人間か生存し、生活していく上で、あらゆる基盤となってきました。

それは、これからも変わることはありません。

そのことは町に住む私たちも忘れてはならないことで、こうした自然の営みと私たちとの繋がりとを体験を持って何度でも再認識できる場所としても、身近な自然は私たちの生活圏の中に必要だと考えます。

町(都市、市街地)は便利ですが、それだけでは成り立つことはできません。

近隣の県の山林や田畑から水や農作物が運ばれてくるから、成り立つことができるのです。

そして、自然の中に棲む生きものたちも同じように、こうした自然の恵みを受けて生きているということも一緒に覚えておきたいことです。

もし身近に山林や田畑、その他の身近な自然が残っているとしたら、それが町なかであっても大切にしなければいけないと思います。

町に住む私たちがすっかり忘れてしまい、振り返えろうともしなくなってしまったこと。

それは自然の営みに対する畏敬の念と、自然の恵みへの感謝、そして、そこに生きる限りある生命を持った生きものたちへの優しい眼差しです。

そしてこうした感性や考え、見方を持つことは、お年寄りや子供を大切にしよう、両親を敬おうというのと同じくらいに、人としての基本的なことではないかと考えています。

私は長年、自然環境保全活動に関わってきたので、その分野からの切り口にはなりますが、近年本当に世の中おかしくなってきていると強く感じ始めたためたためで、自分に何かできることをしたいと思った結果です。

その基本となる考え方は3月13日と14日の記事に載せましたが、もう一度振り返ってみたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自然は元々、小川や池、雑木林や草っぱらなど、町なかの色々なところにもありました。

小川には在来種の小魚や水草、池にはアシ原やトンボやカエルたちが、雑木林には様々な高さや種類の木々や草花のほか、カナブンやルリタテハなどの昆虫たちが、また草っぱらにはバッタやイトトンボなどが見られたものです。

しかし都市化、市街地化がさらに進んで行くにつれて、こうした身近な自然や生きものたちは姿を消していきました。

そして人々は、町の便利さや人工的なものの方を大切にするようになり、身近にある人工的でないもの、自然やその中に棲む生命ある生きものたちに関心を示さなくなったどころか、嫌うようにさえなっていったのです。

それでは、このようになったからといって町(都市、市街地)に、それまで当たり前に見られていたような自然(身近な自然)は、もう必要ないのでしょうか。

多くの人が町に自然はいらないと答えるでしょう。

実際に、そういう言葉を何度も耳にしていますし、多数あるいは目立つと思われるこうした声が反映されてきたこともあって、町なかから自然がなくなってきているということがうかがえます。

しかし、いるか、いらないかという二者択一にするのはおかしく、そこまでして徹底的に町なかから自然を排除してしまうのは、いかがなものかと考えます。

便利で華やかな町の生活で、私たちがなかなか認識しづらくなってしまった、でも、とても大切なこと。

それは、私たち人間も地球上の生命の一員であり、自然環境なくしては生きられないということです。

水、空気、気候・天候、食物、薬草、物の材料、景色、昔からの慣習、文化など、自然は私たち人間か生存し、生活していく上で、あらゆる基盤となってきました。

それは、これからも変わることはありません。

そのことは町に住む私たちも忘れてはならないことで、こうした自然の営みと私たちとの繋がりとを体験を持って何度でも再認識できる場所としても、身近な自然は私たちの生活圏の中に必要だと考えます。

町(都市、市街地)は便利ですが、それだけでは成り立つことはできません。

近隣の県の山林や田畑から水や農作物が運ばれてくるから、成り立つことができるのです。

そして、自然の中に棲む生きものたちも同じように、こうした自然の恵みを受けて生きているということも一緒に覚えておきたいことです。

もし身近に山林や田畑、その他の身近な自然が残っているとしたら、それが町なかであっても大切にしなければいけないと思います。

町に住む私たちがすっかり忘れてしまい、振り返えろうともしなくなってしまったこと。

それは自然の営みに対する畏敬の念と、自然の恵みへの感謝、そして、そこに生きる限りある生命を持った生きものたちへの優しい眼差しです。

そしてこうした感性や考え、見方を持つことは、お年寄りや子供を大切にしよう、両親を敬おうというのと同じくらいに、人としての基本的なことではないかと考えています。