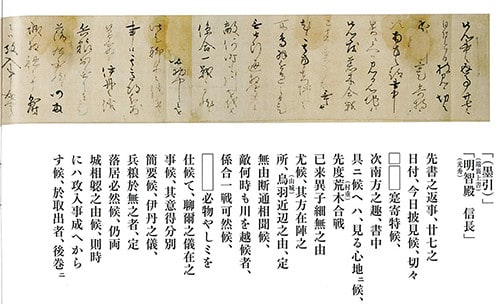

写真は江戸期に建てられた宿館建築パブリックスペースの囲炉裏。

旅宿者は、広い土間に面したこの囲炉裏で迎えられる。

囲炉裏は周囲が土間に開放された板敷きスペース境界にある。

土間からそのまま板敷きに腰を掛けるようにもできる。

いかにも融通無碍な接遇装置と言えるでしょう。

こういった囲炉裏の切り方はけっこうたくさん見てきたけれど、

こちらで意表を突かれたのは、その基壇として石が積み上げられていること。

ご存知のように石には「蓄熱性」があることが知られている。

自然素材だけで建築が作られていた時代、石の効用についても

先人の知恵は現代人と遜色ないレベルだったと思われるので、

この「設備仕様」はかなりの「温熱環境的工夫」なのではないかと思える。

たぶんこの建築の目的性格から言って、この囲炉裏はほぼ常時焚かれていた。

いつ何時来客があっても「あたたかく迎える」ということが求められた。

その目的に対して先人はこのような建築仕様を用意したと思える。

常時火が熾されていれば、基壇分の石に常時熱供給されて

それが持っている蓄熱性から、石基壇全体から輻射熱が放散された。

それがWELCOME装置としてこの宿館の決定的差別化になったのではないか。

もちろん断熱性や気密性のレベルの低さはやむを得ないけれど、

なぜか日本では普及しなかった「オンドル」「ペチカ」のような知恵の

端緒的な形態をそこに見ることができると思われる。

今日の「高断熱高気密住宅」でも壁面・床・天井などの面からの輻射は

住宅の温熱環境で決定的な意味を持つ。

直接的な囲炉裏火の放射熱に加えて、床面からジワジワとくる輻射熱。

旅人にしてみれば、このような建築仕様は

「あの旅宿はなにより、あたたかいわ」という評判に繋がったのではないか。

加えて言えば蓄熱と放散は除湿にも繋がったはずでそういう便益もあった。

実際に囲炉裏に火が点けられていたわけではないので

実証性は確認できませんでしたが、

これは結構な温熱・除湿効果があったのではないか。

そう見ると板敷きの床面に基壇部分接続部分で熱変形とおぼしき形跡も。

たとえて言えばレンガで作る「ペチカ」にも似た温熱工夫だったと思える。

このような他事例も研究発掘してみたいと考えておりますが、

みなさんのご意見はいかがでしょうか?

English version⬇

[Ingenuity of "heat storage hearth" found in an old folk house]

The photo shows the hearth of an inn building public space built in the Edo period.

Guests are greeted in this hearth facing the large dirt floor.

The hearth is located at the boundary of the boarded space, which is open to the soil.

You can also sit on the board as it is from the dirt floor.

It can be said that it is a very flexible reception device.

I've seen quite a lot of ways to cut the hearth like this,

What surprised me here was that the stones were piled up as the foundation.

As you know, stones are known to have "heat storage".

In the era when architecture was made only from natural materials, the utility of stones

It seems that the wisdom of the ancestors was at a level that should be dismissed, so

It seems that this "equipment specification" is a considerable "thermal environment device".

Perhaps because of the purpose of this building, this hearth was almost always burned.

It was required to "welcome warmly" no matter when and when there were visitors.

It seems that the ancestors prepared such architectural specifications for that purpose.

If the fire is constantly burning, heat will always be supplied to the stones on the base.

Due to its heat storage, radiant heat was dissipated from the entire stone platform.

That may have been the decisive differentiation of this inn as a WELCOME device.

Of course, the low level of heat insulation and airtightness is unavoidable, but

For some reason, wisdom such as "Ondol" and "Petika" that did not spread in Japan

It seems that the introductory form can be seen there.

Even in today's "highly insulated and airtight houses", radiation from surfaces such as walls, floors, and ceilings

It has a decisive meaning in the thermal environment of a house.

In addition to the direct radiant heat of the hearth fire, the radiant heat that comes from the floor surface.

For travelers, such architectural specifications

It may have led to the reputation that "that lodging is warmer than anything else".

In addition, heat storage and dissipation should have led to dehumidification, and there was such a benefit.

Because the hearth was not actually lit

Demonstration could not be confirmed, but

I think this had a good heat and dehumidifying effect.

If you look at it that way, there are signs of thermal deformation at the base connection on the wooden floor.

It seems that it was a thermal device similar to "Petika" made of bricks.

I would like to research and discover other cases like this,

What are your opinions?