一昨日「神棚」のワンピース先出し紹介の家であります。

いまは、コロナ禍での移動自粛期間。GoToには罪はないと思うのですが、

県境をまたいでの移動については、出張などはしにくい状況。

とくに開拓型の掘り起こし営業ではWEB、Zoom環境での実現は困難。

まったくビジネス環境は変わったと思わざるを得ない。

なのですが、逆に過去取材の膨大な写真データ類の整理整頓には好都合。

そういうなかから、いろいろな「いい家」が自然に浮かび上がってきます。

源平壇ノ浦合戦での捕虜、平時忠が能登に流人として流され、

その息子・平時国が家を継いで以降、「平氏」姓を秘匿して

セカンドネーム時国を姓として家を興してからの名家。

時国氏としても800年以上で、平氏の出自を考えれば1500-1600年の時間を

優に遡ることができる家格の住宅であります。

ブログ記事でも一度紹介しておりますが、シリーズの1篇として再掲。

写真の家はいまから188年前に竣工した本家・上時国家。

家という概念が、このように表現することで日本語として二重であるとわかる。

家系という概念の家と、建物概念としての家と日本人は使い分けている。

さらに建物概念としての家も、そこに生活手段は自明のこととして

備わっていることが普遍的原則だったと思う。

この時国家も鎌倉幕府初期、平家としての出自から源氏政権の迫害を受け

財力は持っていても、山中に身を隠さざるを得なかった。

3代将軍実朝が死んで源氏嫡流が途絶えたことでようやく「農地を買った」とある。

生産手段の裏付けのあるものが「家」として定住に値するということがわかる。

一所懸命というコトバは日本人に深く染み込んだ土地信仰だけれど、

具体的に農地はしっかりと耕せば、いのちを繋いで行ける生産手段。

そういうベースを確立させた上で、能登の海運上の立地条件を活かして

活発な北前船交易などで経済的繁栄を実現させてきた家系。

一方で住宅デザインとしては、「大納言」という家の家格を表現させることに

その経済力を注ぎ込んだとされている。

いま、国指定重要文化財として扱われるほどに、精緻に作られている。

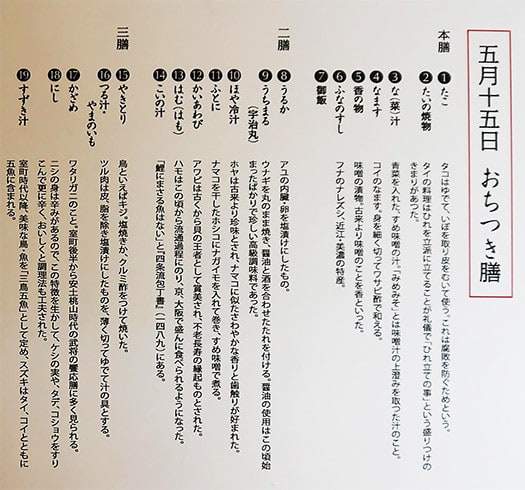

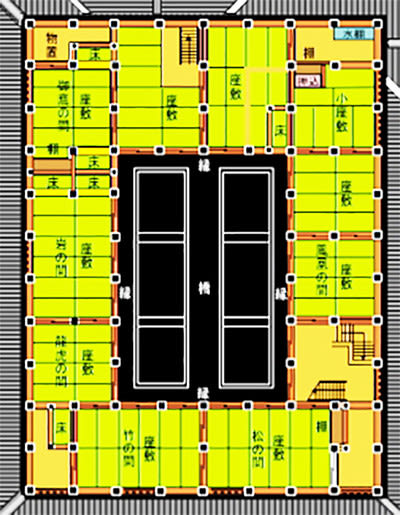

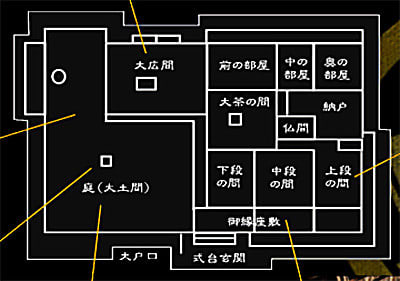

玄関は2つあって、正式の「式台玄関」と通常の「大戸口」。

右側の式台玄関には唐破風が渡されて、この家の外観デザインのポイント。

左側大戸口は、生産手段としての農家の土間空間、庭に至る通常出入り口。

いかにも「格式建築」の表情を外観でも見せている。

2枚目の写真は「上段の間」の様子。壁上部が湾曲して格天井に連なっている。

枡形のなかには金箔が張られていたという。

書院造り的な様式、鄙にあるとは思えない格式建築。

そして心の字型の池を取り込んだ風格のある庭に向かって

「御縁座敷」という畳敷きの縁側空間が幅1間で広がっている。

その外側に板張りの「縁」があって、庭を鑑賞する仕様。

この建物を設計施工したのは、地元能登の宮大工「名工・安幸」。

竣工までに28年掛けたというのは、いわゆる「大納言家」の故実を

丹念に江戸末期に復元再建する工事意図から、

京都などの名建築を訪ね歩いて、その意匠の探究に精魂を費やしたのではと思う。

しかし、唐破風という平安期にはありえないデザインも取り入れた。

建築の用途としては、北前船交易での交易拠点として

耳目を驚かすような家格を表現する格式建築を見せることで、

交易での価格などの交渉を有利に運ぶ主要な目的があったかも知れない。

平安期からの名家という演出装置は、ものの価値に裏付けを与えた側面があった。

ビジネスマインドから考えれば優位な「営業戦略」とも言える。

「わが家は平家出自、平時忠公を先祖とする家柄でして・・・」という口上は

高田屋嘉兵衛らの江戸期有数のビジネスマンたちを信用させる価値があった。

住むための建築であれば28年も時間を掛けるのは不都合そのもの。

むしろ、「いや時間を掛けてホンモノを追求している」と宣伝したのではないか。

そうであれば時間を掛けることそれ自体も価値がある。

交易の「目利き」力、信用力の裏付けとして影響は大きかったに違いない。

本日はいわば建築のオモテ側のデザイン。他の側面はあす以降に。