これまで、消防関係は、消防設備士

、危険物取扱者をほぼ制覇し、次は、東日本大震災での帰宅難民の経験から、災害に際して、いかに自分の身を守ることができるか、それを学習するために、関係する公的資格の取得に向けて、集中的に挑戦することにしました。

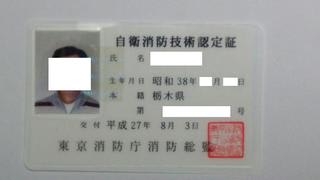

本日は、東京都火災予防条例に基づく、自衛消防技術試験です。

この資格は、東京都限定のローカルな公的資格ではあります。先に述べたように東日本大震災以降、我が家では、防災・防火についての関心の高まりとともに、防災・防火についての知識を高めるため、自己啓発のため受験することにしました。

東京都火災予防条例(抜粋)

(自衛消防技術試験)

第六十二条の四 令別表第一に掲げる防火対象物の自衛消防業務に従事する者の申出により、消防総監は、その業務を行う上に必要とする知識及び技術に関する自衛消防技術試験を行い、その技能を証明する認定証を交付することができる。

2 前項の試験に合格した者で認定証の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより消防総監に申請しなければならない。

3 省略

4 省略

(自衛消防活動中核要員)

第五十五条の五 次に掲げる防火対象物(第九号から第十一号までにあっては、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)の管理について権原を有する者は、第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防活動の中核となる要員(以下「自衛消防活動中核要員」という。)を規則で定めるところにより、当該防火対象物に置かなければならない。

(以下省略)

試験の概要

1) 受験資格:制限なし

2) 受験場:消防技術試験講習場(神田消防署と合棟)

3) 受験手数料:¥5,400(芝消防署)

4) 受験番号:030

5) 受験科目

① 筆記試験:75分、全25問

・火災に関する基礎的な知識(10問)

・自衛消防業務に関する実務(10問)

・消防関係法令(5問)

② 実技試験:試験時間15分+5分程度、5問

・集団実技試験:3問、15分

・個別実技試験:2問、5分程度

6) 合格基準:すべての科目種別ごとの成績が60%以上であること。

7) 受験日:2014年5月17日(土)

8) 試験時間:9:00~(17:00)、但し、受験番号順の個別実技試験が終了するまで

9) 合格率:70%前後

10) 受験年齢:51歳

受験教材

1) 問題集 自衛消防技術試験:東京防災救急協会

2) 実技編 自衛消防技術試験受験必携:東京防災救急協会

3) 以前受験した消防設備士の教材

4) 防災メーカーのHP(特に取扱いに関する情報)

まず、午前は、筆記試験です。四者択一の全25問、試験が終了すると、即刻採点され、12:00に試験会場で、筆記試験の合否発表、私は、自己採点の結果、ざっくり正解23問以上(個別合格用件は余裕でクリア、全体も92%以上)でした。

会場の液晶パネルに「030」があり、無事、クリア、さぁ実技試験です。

筆記試験は、試験開始30分で退出しましたので、午後の対策(ドトールにて)、昼食(マックにて)をとり、午後の実技試験です。

最初は、集団実技試験、これは、記述試験、問題は3問、試験時間15分です。

問題は、起動ボタン、胸骨圧迫、自火報の3問、ところが、一旦解答したものの、見直しの際、決定的な勘違い!集団実技後は、受験番号の順番に6名が呼ばれ、場所を変えて、個別実技、消火器と非常放送、ここでも意外に緊張し、十分な解答ができませんでした。

やはり実技は、ある程度経験がないと、いけません。

合格発表:筆記合格、実技不合格・・・・・不合格

となってしましました。

大変ショックでした。

早速リベンジを決意

そこで、学科は問題なし、徹底的に実務面で、勉強

しなければならないと考え、丁度、消防設備士

の講習会と重なり、徹底的に各消防設備について、復習(あくまで自衛消防に関わる内容に限りますが)、その他、苦手だった応急救急活動に関する勉強(上級救急講習を受講)し、対策を講じました。

リベンジ試験

1) 受験日:2015年7月10日(金)

2) 受験資格:一からやり直し(前回の試験から半年以内であれば、筆記試験合格により、筆記試験免除を受けられますが、この程度の問題なので、一から受けることにしました。)

3) 受験番号:011

4) 受験年齢:52歳

※ちなみに実技試験対策のため、約1ケ月前の6月6日に上級救命講習を受講し、6月20~21日に防災センター要員講習を受講しておきました。これについては、それぞれ後日記します。

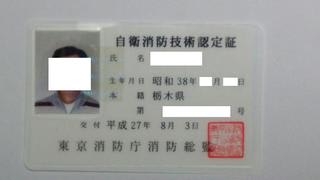

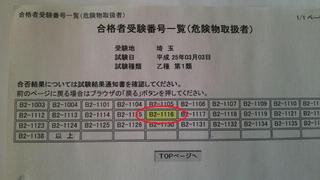

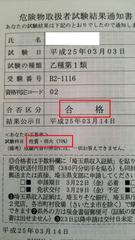

リベンジ結果

1) 合格(展開は前回に同じ)

2回目の受験により、リベンジを果たすことができました。

このときの受験者数は、237名、合格者数146名、合格率61.6%でした。

甘く考えていませんが、午後の試験は、本当に短期決戦なので、思わぬ動揺により、焦って、本来の力を発揮できない、そんな経験をしました。

大型建築物の防災センターの役割、仕組むなどが良く解りました。また、いざ、そのような場面に遭遇した場合、どうすればよいか、が良く解りました。

「自分の身は自分で守る」

、そして、それを実践できるように知識を得ておく、知って損はありません。

(意見には個人差があります)

で大変功労しました。

で大変功労しました。

で、いろいろ試行錯誤し、久しぶりに秩父鉄道

で、いろいろ試行錯誤し、久しぶりに秩父鉄道

を利用し、なんとか、会社に到着することができました。

を利用し、なんとか、会社に到着することができました。 を介して、熊谷まで到着、その先のルートを検討し、再び秩父線

を介して、熊谷まで到着、その先のルートを検討し、再び秩父線

を利用しました。

を利用しました。 、応援します。

、応援します。

で大変功労しました。

で大変功労しました。

で、いろいろ試行錯誤し、久しぶりに秩父鉄道

で、いろいろ試行錯誤し、久しぶりに秩父鉄道

を利用し、なんとか、会社に到着することができました。

を利用し、なんとか、会社に到着することができました。 を介して、熊谷まで到着、その先のルートを検討し、再び秩父線

を介して、熊谷まで到着、その先のルートを検討し、再び秩父線

を利用しました。

を利用しました。 、応援します。

、応援します。

の認定講習が、ホームページ

の認定講習が、ホームページ に掲載されているのを確認しました。

に掲載されているのを確認しました。 したいので、3月28日に、東京の7月3日か10日に応募しようと思います。

したいので、3月28日に、東京の7月3日か10日に応募しようと思います。

を見に行くので、その時に

を見に行くので、その時に

がない

がない (一部趣味、マニア化しており、余計な投資はしません)

(一部趣味、マニア化しており、余計な投資はしません) )

) に、休日は、午後2時間程度

に、休日は、午後2時間程度 の場合は、そのテキストに目を通し、再度、過去問

の場合は、そのテキストに目を通し、再度、過去問

でした。

でした。

ではありましたが、春を感じました。

ではありましたが、春を感じました。

のスイセン、サクラソウが芽吹いてきました。

のスイセン、サクラソウが芽吹いてきました。 Go!

Go!

でした。湘南新宿ラインで、横浜駅へ、昼食は、横浜駅の地下街でカレーライス

でした。湘南新宿ラインで、横浜駅へ、昼食は、横浜駅の地下街でカレーライス を食し、地下鉄へ、12:30

を食し、地下鉄へ、12:30

、ならば、同じ安い給与でも構わないので、新しい分野で数年働くのも、また人生の選択の一つと考え、資格取得を考えました。

、ならば、同じ安い給与でも構わないので、新しい分野で数年働くのも、また人生の選択の一つと考え、資格取得を考えました。

が丁度、購入3年目にして、走行距離20,000Kmに到達しました。

が丁度、購入3年目にして、走行距離20,000Kmに到達しました。

は車

は車

の「噂の東京マガジン」の最初の10分を観て、車に乗車、試験会場に到着、ここは、車

の「噂の東京マガジン」の最初の10分を観て、車に乗車、試験会場に到着、ここは、車

に負けずに、頑張ってください。

に負けずに、頑張ってください。