献本作業が終わり、その後戻ってきた本、「宛先に尋ね当たりません」「保管期間が経過したためお戻しします」の新しい発送先を調べるのに、想像以上に手間取りましたが、大半の行き先が決まりました。お亡くなりになった方の本はご遺族を捜しご遺族の元へ。病院・施設に入所中の方へは、支援者が届けてくださることに。転居した方は新住所へ発送し、肩の荷がおりました。「保管期間が経過したためお戻しします」は、住所はそこにあるのですが、コロナ禍でデイサービスが使えなくなり、足腰が弱くなったり、体調がよくなかったりで、息子さんや娘さんの家に行って生活しているケースです。支援金受給の関係(同居している家族の収入の合算金額が基準を上回ると支援金が貰えなくなる)で、公言は差し控えなければなりませんが、それが現実です。献本した方からの注文もあり、それらもやっとひと段落しました。

頭を切り替え、次の本、『WWⅡ 50人の奇跡の証言集』執筆にかかり始めた途端に、今の思いを区切りとして、推薦の言葉を書いてくださった高柳俊男先生と寄稿を書いてくださった小林勝人さんへ報告しておかなくてはと思いました。書いているうちにブログ記事にしようと思い至りました。

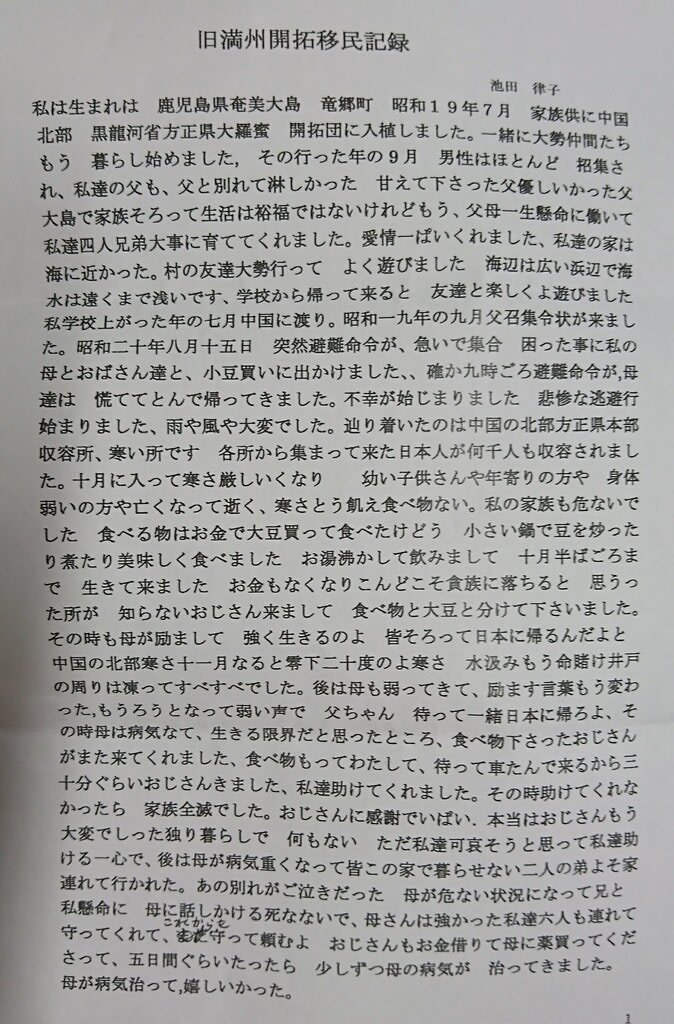

証言してくださった方から、たくさんのお電話をいただきました。お名前を聞くと、電話の向こうのお顔を想像し、話し方の癖、方言が懐かしく蘇って来ます。皆さんとても喜んでいらして「ありがとう。感動した」「感激して泣いたよ」「こんなに嬉しいのは初めてだ」「夜眠れないくらい嬉しい」「孫に三回読んでもらった」「今までの人生で一番のプレゼントだ」というような内容でした。話してる間に電話の向こうの声が泣き声になってしまって、私も声を震わせて再訪の約束をして電話を切るということもありました。証言者の皆さんが喜んでくださっていることで、私のこれまでの努力はおおかた報われたと、小さな幸福感を味わっていました。その上、献本した方からも、胸が熱くなるような礼状をいただきました。この仕事をやってきて、目・肩・腰の不調、睡眠障害に悩まされ、幾度となく、「なんでこんなことをしているのだろう。お金もかかるし、辞めたら楽になるのに」と思ったか知れません。しかし、その度に、「証言者の皆さんの苦労に比べたら」と思い直して自分を叱咤激励してきました。そして証言者の皆さんから直接たくさんの電話をいただいて、やってきて本当に良かったと思いました。

礼状の中に、上智の高祖敏明先生のものもありました。上智社会福祉専門学校に社会福祉主事科があった頃、私は非常勤講師をしていました。高祖先生は上智学院の理事長で、入学式や卒業式では必ず先生のスピーチを聞くことができました。恒例のありきたりな祝辞ではなく、魅力的な、何か心に残るお話を毎回してくださいましたので、式典が苦ではなく楽しみだった気がします。神父さんというだけで、「世事に疎い」という印象を持つ方が一般的かも知れませんが、高祖先生は全く逆で、世の中の動きに敏感な方で、スピーチの後、毎回「そうだ、そうだった」と感慨深く思わせるような示唆に富んだお話をしてくださいました。

2013年12月26日、紀尾井ホールでオペラ「勇敢な婦人 細川ガラシャ」が上演されました。東京に住んでいる次女を誘って見に行きました。ガラシャ生誕450年と上智大学創立100周年が重なり上演が実現したとのことで、最初に細川佳代子さんと髙祖先生との対談がありました。元細川首相と佳代子夫人の学生時代の出会いの話や、細川ガラシャを佳代子夫人が、ご自身の発案で高校の演劇で上演された話など、まさにお二人の出会いは運命であったと感じさせるお話で、興味深く拝聴させていただきました。高祖先生の席は目と鼻の先、すぐ近くだったので、幕間にご挨拶だけさせていただいた記憶があります。

その先生からいただいた葉書には、「今回の大著は、貴重な歴史証言ですね。『人は誰でも語るべきストーリーを持っている』とは教皇フランシスコの言葉ですが、一人ひとりのストーリーを聞き出して、私たち皆で共有できるものにしてくださり、その意味でも感謝申し上げます。少しずつ読み進めている毎日です」と書かれていました。尊敬する高祖先生からいただいた葉書を何度も何度も読み返していたら、「皆で共有できるものにした」という言葉が浮かび上がってきました。たくさんの人に証言者の経験を共有していただきたいという思いが強くなってきました。たくさんの人に読んでいただきたいと。

もうすでに証言者の皆さんからたくさんの見返り(感謝の電話)をいただいているのに、仲間内で終わらせたくない、広く世間の人に彼らの経験してきたことを共有して欲しい、わかって欲しいと思うようになりました。このような悲しい体験が二度と再び繰り返されることがないように。

さりとて無名の私の本が売れるはずもなく、最初から覚悟していたことなのですが、日々、嬉しい電話や手紙があるたびに、どんどん欲深くなっています。知る人ぞ知る世界ではなくて、広い世界に、日中の狭間でもみくちゃにされてきた彼らを、歴史の中に一人ひとり誇り高くすっくと立たせてあげたい、歴史の中に埋もれさせたくないという思いが強くなっています。どうしたら本が売れるようになるかと悩ましい課題と向き合っています。

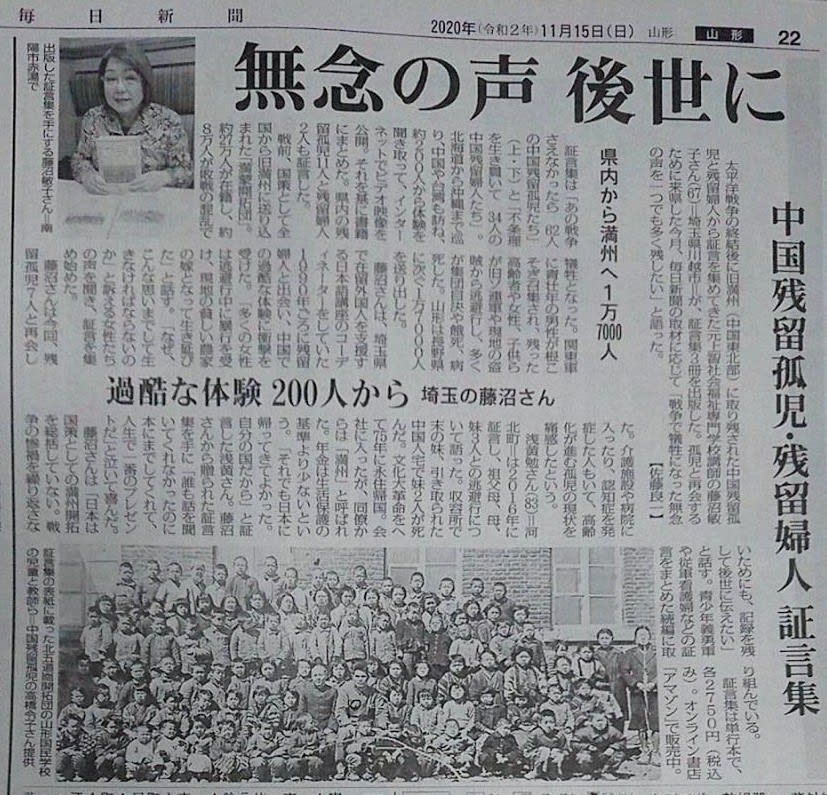

昨年上梓した『不条理を生き貫いて 34人の中国残留婦人たち』は、第23回日本自費出版文化賞に入選しました。603の応募があり、7部門70冊が残っています。9月2日に、部門賞、特別賞、大賞が選ばれます。次の報告はないかも知れませんので、今のうちに報告しておきます。

さて、頂いたお手紙やメールを一部紹介しておこうと思います。最初20通くらい貼り付けましたが、読み返すと何か自慢のように感じるので、数通にしました。それでもやっぱり自慢みたいですけれど。

①古い友人 日本語教師時代の同僚から

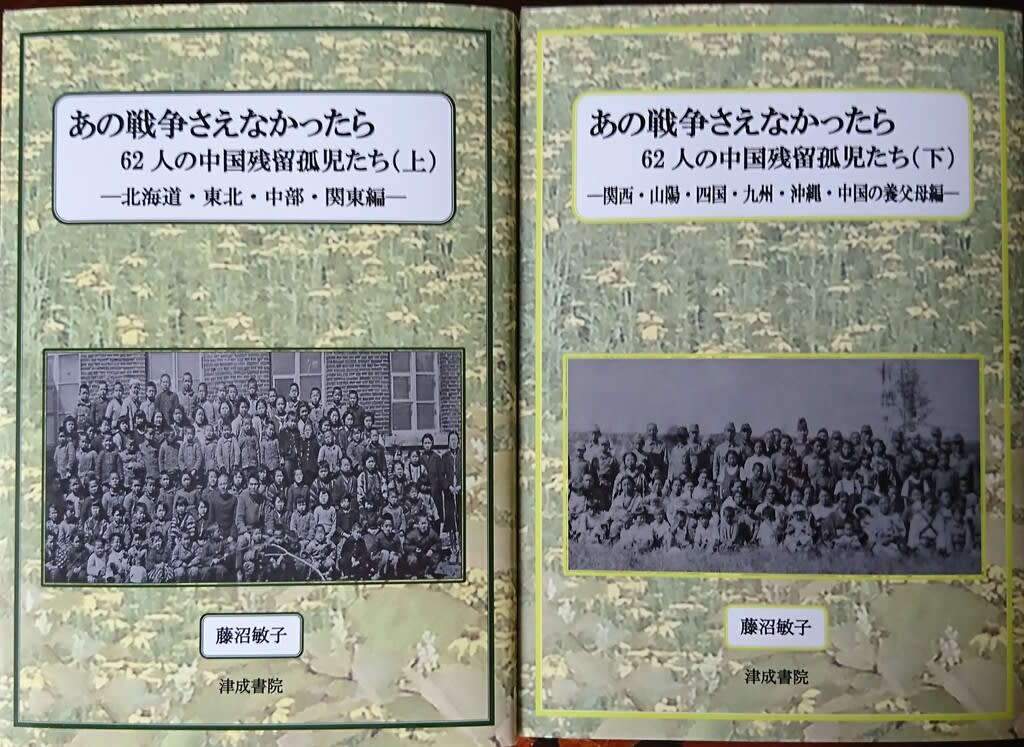

昨日「あの戦争さえなかったら」上・下2巻、献本くださりありがとうございました。歴史の教科書には載らないそこに生きた人々の、もっと言えば時代に翻弄された人々の生の声を丁寧に掬い取り、活字に起こされたお仕事、ただただ敬服するのみです。誰にでもできることではなく藤沼さんだからこそできることではと改めて感じ入りました。

一見ほんわかとした藤沼さんのどこにそんなエネルギーが秘められているのかと、私の中の「七不思議」の筆頭です!尊敬の念を禁じえません。

本の構成にも工夫が見られ、きめ細かな配慮がそこここに感じられ、やっぱり藤沼さんのご本だと納得です。表紙の装丁も温かみがあり、苦しい過去の体験を記したものでありながら、どこか温かいものを感じるのはやはり著者の「お人柄」によるものと思いました。

コロナ禍で気の滅入る日々を送る中で元気とエネルギーを頂きました。いつかこの状況が収束した暁には是非お会いして、いろいろお話を伺いたいものです。

しばらくゆっくりされる由、どうぞお疲れを癒されますように!

②古い友人 群馬時代の娘の幼稚園のママ友から

土曜日の夕刻に、本をいただきました。まずは2冊セットで、とにかく圧倒されて感嘆しました。昨日は群馬往復の用事があり、本日夕刻になって開いてみると。

「はじめに」で藤沼さんの活動のきっかけや一途な思いが文字列のここかしこから溢れているのに感動しました。・・・私自身中国史を学んだことはあります。帰国者向けの日本語教室の手伝いを頼まれて少しだけ教室に立つことになった時、満州開拓や残留孤児の本を何冊か読んでいます。Kさんとの個人的な交流も経験できました。

しかし、藤沼さんの立ち位置の確かさ、視線の鋭さ、愛情の深さ、正義感の強さ、エネルギーの豊富さ・・・とにかく脱帽・敬服・拍手喝采です。現代史の狭間に隠された、置き忘れられた事実をこのような形で、たくさんの「小さな人」に心を込めて寄り添う形で「大きな声」にされる姿勢に敬意を表すと同時に、古代史を明らかにしたい人間のひとりとして、学ばせていただきます。

高柳俊男氏の推薦の言葉も、まさに藤沼さんの活動を正面から理解され応援されて、素敵です。

わたしもコロナ禍による規制が解除された暁には、明治大学図書館に推薦購入依頼を書きます。

新型コロナが、今まで見えなかった事を思わぬ形で暴露してくれると感じます。

習近平・トランプ・金正恩・プーチン・そして安倍首相・・・何処を見て何を考えて政治をしているのか、益々露わになっていて、危険度も増しています。

ニュージーランド・フィンランド・ドイツ等の女性トップは、その寄り添う言葉が国民に届いて、人々が協力しています。

人の心を大切にする姿勢は、これからのキーワードになると思っています。

藤沼さんの活動は、愛そのものです。心を込めてインタビューなさったこともですが、渾身の力を注いでまとめられる貴重な本は、後世に残る財産として輝くと思います。

感謝と敬意を込めて。

③関係者から

このたびはご著作「あの戦争さえなかったら」をお送りいただきました。心から感謝申し上げます。早速、一組は私たちのKに納めさせていただきました。今年度着任したばかりのSも、この連休自宅に持ち帰り読みたいと、スタッフに先に読む承諾を求めていました。

たいへんなご労作を纏め上げたご努力に敬意を禁じえません。そのお一人お一人の記録が、まさしく歴史の証言です。ここ数年、「残留婦人」「残留孤児」そしてその配偶者で他界する人が増えてきました。ほんとうに寂しさを感じます。戦後75年を経てそういう時代になりました。失われていく人生を思わずにはいられません。この歴史を後世に伝えるということの重要性を思い知らされます。映像記録も貴重ですが、こうして活字で残されるとさらに意義深いと感じています。ありがとうございます。(中略)

次回のご出版、大いに期待しております。あらためまして今回のことに厚くお礼申し上げます。コロナ感染拡大の続く折から、どうぞご健康に注意してお過ごしください。

④夫の古い友人から

ご著作「あの戦争さえなかったら、62人の中国残留孤児たち(上、下)」お送り頂きありがとうございました。

前にお送り頂いた「不条理を生き貫いて:34人の中国残留婦人たち」に続いてこの様な大変なお仕事をまとめられたこと、心から尊敬の念をいだきます。

高柳先生の「推薦の言葉」を拝読し改めて藤沼さんのお仕事の意義の重さを知りました。

お体に気を付けてこの大切なお仕事を続けられるようお祈りいたします。

末筆ながらHさん(夫)によろしくお伝えください。

長野にお出での節はお声掛けください。Hさんにもお会い出来ればうれしいです。

⑤協力者から

昨日、本が届きました。ありがとうございます。

つい、いろいろ見てしまいまして、返事が遅くなって申し訳ありません。

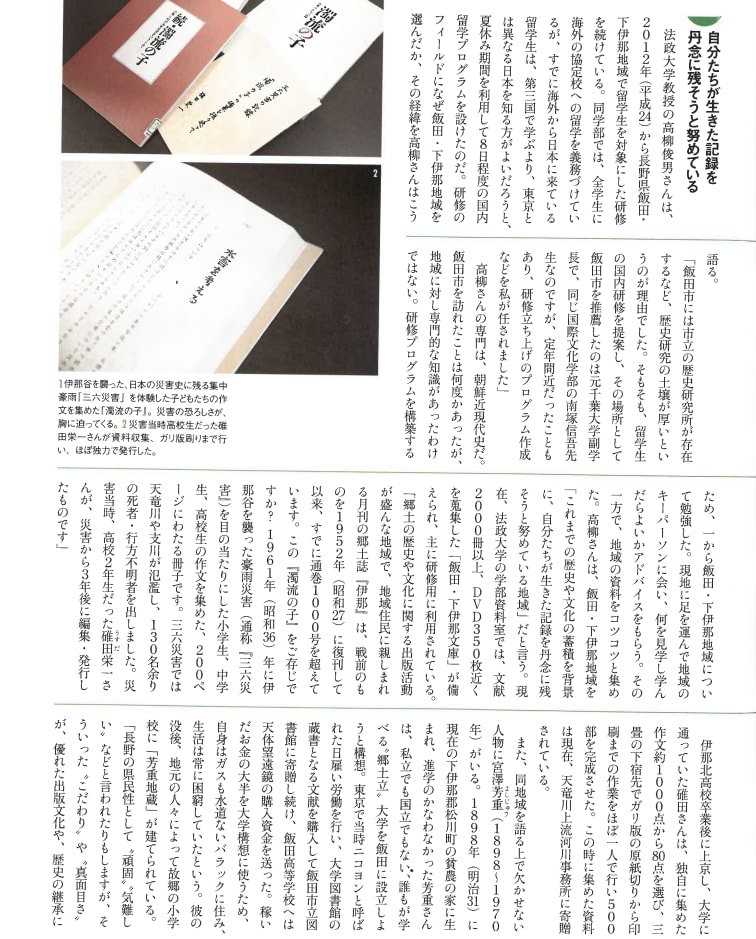

私が無理を言った地図なども載せていただきましてありがとうございます。最初のに比べれば、随分良くなっていると思いました。自分なりにいろいろ工夫されたようで、苦労の跡が忍ばれました。なんだか、動画を一生懸命観ていたのが、すごく遠い夢のような感じがします。この本の意義は、日本語もうまく喋れない中国残留孤児の方々が、意に添わないまま行った中国では、地獄のような現実の中、置き去りにされ、いじめに耐えながら、やっとの思いで、帰国した祖国は、冷たい対応で、満州の出来など誰も知らず、戸籍があっても中国人扱いされ、言葉の問題から、自分たちの思いを言えないまま、日々の生活に追われ、年月だけ過ごしてきたのでしょう。だけど、今の日本の様子を見るにつけ、自分たちの二の舞をさせたくないと切実に思われたはず。今まで隠したかった事も明らかにして、これまでの思いを話してもらえたと思います。体験談だから、重みが違いますね。藤沼先生がこの仕事をされたのは運命ですよ。先生も大変だったと思いますが、この本を手にされた方々は、心底ほっとされたと思います。心が少し楽になったことでしょうね。先生はそのお手伝いをされたのです。長い間、よく頑張ってこられたと思います。また、御家族の御協力もいかばかりだったろうとお察しいたします。私が関わったのはほんの少しですが、いい仕事をさせて頂いたと感謝してます。

まだまだ、先は長いでしょうが、道はもう半ばです。もう少し、体と相談しながら、最後までぜひやり抜いて下さい。影ながら、応援しております。必要な時はいつでもお声かけ下さい。

どうぞくれぐれも御自愛下さいませ。

⑥団体から

「あの戦争さえなかったら 62人の中国残留孤児たち (上)、(下)」拝受いたしました。200人前後に及ぶ在留邦人等に対するインタビューをされたご尽力に心から敬意を表します。

まだ、上巻の途中までしか読み進んでいませんが、過酷な人生を体験された方々の悲痛な思いが胸に迫ります。

自国の負の歴史に目を背ける私たち日本人に貴重な教材です。

私は、引揚者ではありませんが日本最大の引揚げ港を持つ福岡市民が、その歴史を記憶に留めていないことから、1992年から博多港に引揚モニュメントの建立や引揚資料館の開設等を求めて運動を進めてきた「引揚港・博多を考える集い」のお世話をしてきました。

96年に引揚モニュメント「那の津往還」は実現しましたが、資料館については福岡市の施設のコーナーにミニ展示場を設け、収集している2600点余の引揚資料のうちわずか120点を展示しているにすぎません。

今後は、福岡大空襲(1945年6月19日)や広島・長崎の原爆、さらに植民地支配や侵略戦争など負の歴史もしっかりと見据えた平和資料館の建設を、有志の個人や団体の方々と共に進めていく準備を進めているところです。

いただいたご本は、来月3日に開く「引揚港・博多を考える集い」世話人会で皆さんにご紹介させていただきます。ありがとうございました。

⑦施設から

『あの戦争さえなかったら 62人の中国残留孤児たち(上)(下)』のご出版、おめでとうございます。

先ほど各10冊、計20冊、確かに拝受いたしました。貴重なご本のご寄贈をありがとうございます。Kでは何のご協力もできず申し訳ありませんが、前作も反響が大きく増刷されたとうかがっております。(中略)皆さん、藤沼さんの熱意に心を動かされ、協力されておられます。全国各地のさまざまな開拓団の方のお話しが掲載されており、参考になります。(下)の方には2000年の養父母へのインタビューもあり驚きました。ビデオテープ劣化とのことで残念でしたが、だからこそ、活字化の必要性を感じます。

貴重な記録をありがとうございます。次作の準備に入っておられるのですね。梅雨が明けると暑い夏がやってきます。どうぞお身体に気をつけてお過ごし下さい。

⑧知人から

昨日、ご著書、拝受しました。ありがとうございました。

こうして立派な本を拝見しますと、ライフワークとお書きになっていたことを、はっきりと理解します。

英語の書名もお入れになったのを拝見し、やはりこれは良かったと思います。どこでだれが見ているか、分かりませんから、外国人がこの本に到達する助けになると思います。

お読みになっておられないと思いますが、2年半前に出した、北京を知るための52章に、戦前戦中に北京にいて、現地召集され、戦後行方不明になった人の話を載せましたが、この人の発見談でした。シベリアで亡くなっていたのでたす。

藤沼さんの対象とされた方々とは、違いますが、大陸の日本人ということで、共通の背景も感じました。(略)