本日の毎日新聞埼玉版に本の紹介記事が出ました。米沢支局の佐藤良一記者から、昨日電話があり、埼玉版にもいつかその内載りますという連絡を受けていましたが、今日になったとは驚きです。

いつも思うのですが、記者さんは、2時間くらいの長い時間、訴えたいことがあふれて行きつ戻りつした話を、非常にコンパクトにエッセンスを纏められる。どこの記者さんも同じ。仕事とはいえ天才ではないかと感心する。こんなふうに纏められたら、私の本も500頁を超える分厚い本にならないで、読者もまた楽なのではないかとさえ思われる。

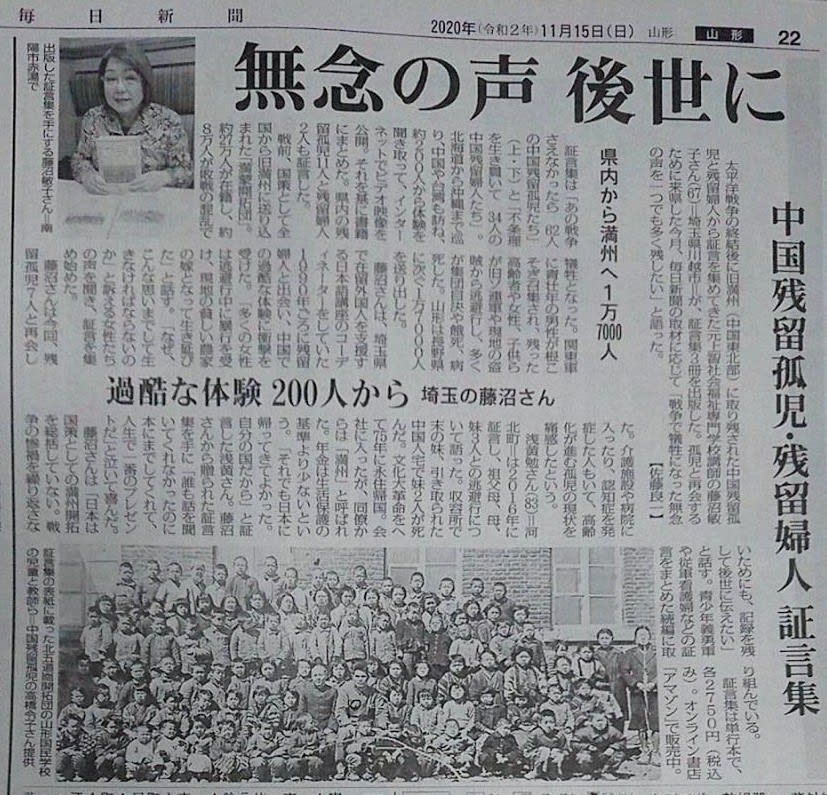

それでも中国帰国者たちの心象風景、出来事の細かなディテール、旧満州の記憶、帰国後の思いなどを、祈りを込めて記したい。具体的かつ精密に。後世の人が追体験できるように。それにしては誤字・脱字が多くて反省しています。

知り合いの中国帰国者の通訳支援員をしている友人は、「この頃、残留婦人・残留孤児がなくなるたびに、私はいつも皆さんの人生は何だったのだろうと疑問がわきます。日本人なのに日本人ではないような、日本人と認められていないような複雑な思い。正直、職員も帰国者をよく思っていないのも事実。」と、メールをくれました。癌の告知についても日中間での相違に触れ、「中国では告知しないのが普通で、告知したら本人が耐えられないという考え方が支配的。一方、日本では、告知しその後の余生をどのように生きるかは自己決定権が保証されている。そこは大きな違いだ」という。彼女が最近見送った帰国者は、年金と新支援金を合計するとおよそ月14万円の収入があった。しかし自分では半分も使わないで二世、三世の生活を援助していた。癌が発見されても、親族全員が「告知しない」という判断なので、医師は抗がん剤も使えないでいたという。長い間中国帰国者を見てきた彼女は、「自分のためにお金を使うこともなく、外食も旅行もしたことがない。一生懸命貯金してきた。もし、余命がわかっているなら、今は新支援法で二か月間中国に帰ることもできるようになったのだから、一度死ぬ前に中国に帰って、中国の変化を見せたかった。貧しい農村に育ってお金を使うことを知らなかった人生だった。」と言う。それで、「彼の人生は何だったのだろう」というという疑問が、彼女の口から漏れたのだった。

最初はメールのやり取りだったのに、歯がゆくなってか、わざわざお忙しい中、長野の滞在ホテルまで、訪ねてきてくれた。久しぶりにゆっくりお話ができました。ありがとう。