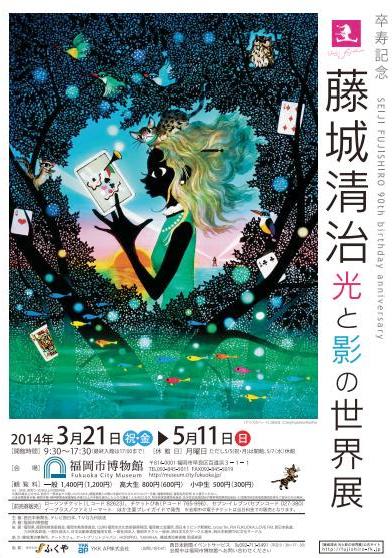

現在、絶賛開催中の「藤城清治 光と影の世界展」に太宰府の木うそが登場しています!

太宰府天満宮の飛梅がほころび始めた1月31日…。

ストーブが焚かれた暖かい工房では、木うそを作り始めて、15年目を迎えた木うそ職人

が鑿一本で黙々と木うその羽を削りだしていました。

太宰府天満宮参道の小鳥居小路に面したその工房に、ふらっとひげ面のおじいさんがやっ

てきました。

おじいさんはいろんな木うそや民芸品が並ぶ棚を一生懸命眺め、そのなかでひと際大きく

まだ色の塗られていない木うそに目をとめました。

その大きな木うそは、原木のクセが強く、熟練の職人でも最後まで羽をあげることができ

なかったのですが、捨てるには惜しく棚に飾っていたものでした。

おじいさんはどうしてもその木うそが欲しくなりました。

手放すことを渋る職人でしたが、おじいさんの熱心さに負け、とうとうその木うそを譲る

ことにしました。

「これはまだ色の塗ってないですけん。自分なりに塗ってみらんですか」

それから数カ月後、なにげなくテレビを見ていた職人は驚きました!

そこにはふらっと訪ねてきたあのおじいさんが映っていたのです。

日本の影絵作家・藤城清治、その人でした・・・。

大きな木うそは現在、福岡市博物館特別展示室で展示されています。

もちろん、藤城清治さんが絵付した木うそです。

その他の作品の中にも、太宰府の木うそがあと三羽、登場していますので、展示会場で探

してみましょう!

太宰府の木うそが登場する作品は、急遽作られたものなのか、図録や絵葉書で見ることが

できません。

会期は、5月11日(日)までとなっていますので、ぜひ観覧しにいかれてくださいね~。

福岡市博物館HP→http://museum.city.fukuoka.jp/exhibition/tokubetsu.html

太宰府天満宮の飛梅がほころび始めた1月31日…。

ストーブが焚かれた暖かい工房では、木うそを作り始めて、15年目を迎えた木うそ職人

が鑿一本で黙々と木うその羽を削りだしていました。

太宰府天満宮参道の小鳥居小路に面したその工房に、ふらっとひげ面のおじいさんがやっ

てきました。

おじいさんはいろんな木うそや民芸品が並ぶ棚を一生懸命眺め、そのなかでひと際大きく

まだ色の塗られていない木うそに目をとめました。

その大きな木うそは、原木のクセが強く、熟練の職人でも最後まで羽をあげることができ

なかったのですが、捨てるには惜しく棚に飾っていたものでした。

おじいさんはどうしてもその木うそが欲しくなりました。

手放すことを渋る職人でしたが、おじいさんの熱心さに負け、とうとうその木うそを譲る

ことにしました。

「これはまだ色の塗ってないですけん。自分なりに塗ってみらんですか」

それから数カ月後、なにげなくテレビを見ていた職人は驚きました!

そこにはふらっと訪ねてきたあのおじいさんが映っていたのです。

日本の影絵作家・藤城清治、その人でした・・・。

大きな木うそは現在、福岡市博物館特別展示室で展示されています。

もちろん、藤城清治さんが絵付した木うそです。

その他の作品の中にも、太宰府の木うそがあと三羽、登場していますので、展示会場で探

してみましょう!

太宰府の木うそが登場する作品は、急遽作られたものなのか、図録や絵葉書で見ることが

できません。

会期は、5月11日(日)までとなっていますので、ぜひ観覧しにいかれてくださいね~。

福岡市博物館HP→http://museum.city.fukuoka.jp/exhibition/tokubetsu.html