突如、目の前に現れたジャンボきじ車は、下の道路を走る軽自動車よりも大きいのです。

ジャンボきじ車が設置されている台地は平成21年3月にも「きじ車の里公園」として整備

されていたようです。きじ車の周りと階段の下草もちゃんと刈られて管理されています。

木を組み合わせて作られたきじ車は圧巻です!

きじ車だけだと、大きさが分かりにくいので広報部鳥(身長161.8㎝)を入れて撮影。

その巨大さがお分かりいただけるのでは…。

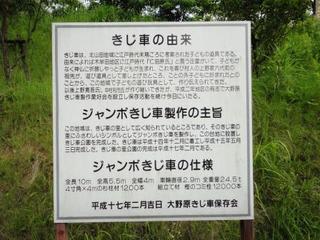

きじ車の近くに掲げられていた看板にはきじ車の由来、ジャンボきじ車製作の趣旨

ジャンボきじ車の仕様について書かれていました。

(きじ車の由来)

きじ車は、北山田地域に江戸時代末期ごろに考案された子どもの道具である。

由来によれば木牟田地区に江戸時代「仁田原氏」と言う庄屋がいて、子どもが

なく神仏に祈願しやっと子どもが生まれ、これを喜び村人の上野家六代前の

祖先が、遊び道具として差し上げたところ、この外子どもに好まれたとの

ことから、この地域で子どもの遊び道具として、作り伝えられてきた。

以後上野寛吾氏、中村利市氏が作り継いできたが、平成二年地区の有志で大野原

きじ車製作愛好会を設立し保存活動を続け今日にいたる。

(ジャンボきじ車製作の主旨)

この地域は、きじ車の里として広く知られているところであり、そのきじ車の

里にふさわしいシンボルとしてジャンボきじ車を製作し、この台地に設置し

きじ車公園を完成した。きじ車は平成十四年十二月に着工し平成十五年五月

三日完成した。きじ車の里公園の完成は平成十七年二月である。

(ジャンボきじ車の仕様)

全長10m 全高5.5m 車輪直径2.9m 全重量24.5t

4寸角×4mの杉柱材 1200本

組立て材 樫のコミ栓 12000本

平成17年2月吉日 大野原きじ車保存会

ジャンボきじ車に遭遇するまで、集落を抜けてきた一本道。

周囲は青々とした田んぼが広がり、公園下の左側にきじ車の加工所がありました。

つづく…