2015年9月に書いた「播磨国風土記からみたスサノオ・大国主の国づくり―矛(槍)と鋤、丹と鉄の国づくり」をもとに、一部、加筆修正しました。

私は古事記・日本書紀・播磨国風土記・出雲国風土記を4点セットで分析し、それに魏書東夷伝倭人条・後漢書・新唐書・三国史記新羅本紀を合わせて分析すれば、紀元1~4世紀の古代史は完全に解明できる、と考えています。

「播磨国風土記を読まずして、出雲を語るなかれ」「播磨国風土記を読まずして、古事記・出雲国風土記を語るなかれ」というのが本稿です。雛元昌弘

はじめに:神と人、合理と不合理、部分と全体

昔話で恐縮であるが、学生時代に井上光貞氏の『日本国家の起源』(岩波新書)を友達から「歴史の教養書」と勧められて読んだが、裏表紙のメモでは1967年のことである。

そこには「この日本神話は、津田左右吉氏が見事に分析したように、皇室がどうしてこの国土を統治するのか、その由来を説明しようとした政治的な神話であって、おそらく6世紀の宮廷でできたものであろう」「はじめから神々の世界のこととして意識されていたのであって、人の世の話として伝え、記したのではない。したがって日本神話は、国家観念の形成過程を知るためには最も大事な材料ではあるが、国土統一の史的過程をたどるという主旨からいえば、はじめから問題の外においてよいであろう」(アンダーラインは当時)と書かれていた。古事記を読むまでは、私はこの主張を信じ込んでいた。

津田氏は「神代史研究の方法論」において、「神代の種々の物語には我々の日常経験とは適合しない不合理な話が多い」「神は神であって人ではなく、神代は神代であって人の代ではない」(岩波書店『』)と述べ、「神」=「神代」(神々の世界)=「不合理的な話」=創作、「人」=「人の代」(人の世)=「合理的な話」=史実という単純な二分法で古代を見ていることが明らかである。

このような判断基準は、真実追究の方法として正しいであろうか? 今の私は「否」である。

そもそも、この国では死ぬと誰もが神(鬼)となり、その子孫によって祀られ、偉大な王は、「大神」として多くの人々に祀られた。仏教が国教とされて広まると、死ぬと仏になることになったが、神になるという宗教思想が消えたわけでない。神=仏であったのである。

私が幼児の頃であるが、真面目な真宗門徒の祖母に手を引かれてお盆にお墓参りに連れていかれ、続いてご先祖が建てたという加茂神社に連れて行かれたことがある。ここに祖先が祀ってあると言われて拝まされて、幼い私は混乱をきたしてしまった。「ご先祖はお墓にいるのか、神社にいるのか、どっちにいるのか」と祖母に質問し、それはしばらくの間、実家で語りぐさになった。大人達は幼児の疑問を解く答えを与えることができなかった。整理して考えたこともなかったのである。

家には2つの祭壇(神棚と仏壇)があり、各集落にも「神社とお寺」という2つの神殿があった。人は死ぬと神や仏になり、人が産まれると神社に報告に行き、死ぬとお寺のお世話になった。最近では、結婚式はキリスト教に任せ、教会で行う人も増えている。七福神信仰では、インドのヒンドゥー教や中国の道教や仏教の神々もみんな信仰の対象として平気で拝んでしまうのである。

この現代にまで続く「多神」「多仏」教の民族的伝統に照らせば、「神は神であって人ではない」というユダヤ・キリスト・イスラム教的な一神教の「神」概念で古事記を見ることがそもそも間違っている。我が国では、人は死ぬと神・仏になるのであり、人と神・仏の間には断絶がない。この宗教思想と宗教言語からみれば、古事記に登場する神々は生きて活躍している時には全て人であり、人の歴史が書かれているのである。

また、もし中国で学んだ学者達が6世紀に日本神話を創作したのなら、中国の歴史書を手本にして、「合理的」で矛盾のない物語として古事記を創作したであろう。非合理な話が書かれていたとするなら、それは不合理な伝承を事実としてそのまま記したか、敢えて、後世の人々へのメッセージとして残したとみなければならない。真実を書くと危険な時には、荒唐無稽と思われる物語として残せば疑われることも削除される心配もないのである。「合理的」=真実、「非合理的」=虚偽とするのはあまりにも古代知識人を見くびった見方であろう。

例えば、キリストや中世の弘法大師の奇跡の数々の伝承が非合理であるからと言って、「キリストや弘法大師はいなかった」「キリストや弘法大師は神話上の人物」などと言う人がいるであろうか。荒唐無稽と思われたギリシア神話からシュリーマンが「トロイア遺跡」を発見していることに学ぶならば、奇跡談や神話的表現(宗教思想)の中から真実の発見を試みるべきであろう。

さらに「日本神話には××などの空想が見られる。そのような神話全体は信用できない」という「毒ジュース論」はいかがなものであろうか? 神話に空想的な部分があるからといって、神話全体が空想である、という証明は出来ていない。毒の混じったリンゴジュースは全部捨てなければならないが、一部が腐ったリンゴならその部分だけを切って捨てればよい。

私は、アマテラス神話や国譲り神話のうちのごくごく一部分を除き、古事記神話の大部分は真実の歴史を伝えている、と考えている。

そして、一見すると不合理に見える部分にこそ、古代知識人が後世に伝えたいと願った真実を説く鍵(暗号)が潜まされていると考える。腐っていると思われた非合理的な部分こそが、実は、もっとも熟した美味しい部分の可能性があり、食べてみるべきなのである。盥水(不合理記述)とともに、赤子(真実)を流してはならない。

1.「つまみ食い史観」から科学的・総合的な真偽判断へ

最近の大和中心主義者の主張を見ると、古事記分析について、井上光貞氏や津田左右吉氏が目をまわしそうな奇っ怪な方法論が目に付く。

それは、「記紀の神代編全体は創作であるが、ところどころに真実が含まれている」という方法論である。「全体は毒ジュースだが、ほんの一部分だけは飲める」というのである。

例えば、9代までの天皇の実在性を否定しながら、その皇女のヤマトトトヒモモソ媛は実在し、箸墓に葬られているとしている。おまけに、ヤマトトトヒモモソ媛を卑弥呼とし、さらにはアマテラスに比定する空想までみられる。このあっぱれなオウンゴールには大喝采を送らざるをえない。「アマテラス=ヤマトトトヒモモソ媛=卑弥呼」と主張するなら、これらの考古学者・歴史学者全員は古事記の神代編と9代までの天皇の記述は全て真実であり、ほとんどの登場人物は実在の歴史上の人物と公認しなければならないからである。

スサノオ・大国主による建国神話やアマテラスへの国譲りなど全体を歴史的な出来事とし、古代史全体を再構築しなければならない。

そのような全体的・根本的な作業を行わず、「ヤマトトトヒモモソ媛とアマテラスだけのつまみ食い」を行うようでは、真実に到達することなど到底できない。

では、真実と虚偽が入り交じった史書から、どのような基準で、真実と虚偽の部分をより分け、分離することができるのであろうか?

裁判における真実性の判断基準を参考にすると、最低、次のような方法での検討が求められる。

① 古事記と他の文献(日本書紀や風土記、万葉集、魏書東夷伝倭人条など)、神社伝承などの合致

② 古事記と遺跡・遺物の合致

③ 古事記の登場人物の行動動機の合理性

④ 登場人物の行動が経験則(物理的、行動心理的)に合致

⑤ 細部描写の具体性や体験者でないと表現できない記述(「秘密の暴露」)

⑥ 天皇家にとっての不利益事実の記載

⑦ 不合理説話についての合理的な解釈

⑧ 後世創作の可能性についての合理的な説明

⑨ 全体的・総合的な整合性

「アマテラス=ヤマトトトヒモモソ媛=卑弥呼」とするなら、古事記や出雲国風土記などの全体について、このような明確な方法論に基づく、科学的な「全体的・合理的」な分析が求められる。

2.「古事記」と青銅器が伝えるスサノオ・大国主の国づくり

古事記で一番肝心な「イヤナギ・イヤナミ(伊邪那伎・伊邪那美)の国生み神話・神生み神話」が出雲国風土記に出てこないことや、出雲に目立った遺跡・遺物がなかったことから、これまで、出雲国風土記が真実で、古事記に書かれた出雲神話は8世紀の創作であるとする説がまかり通ってきた。

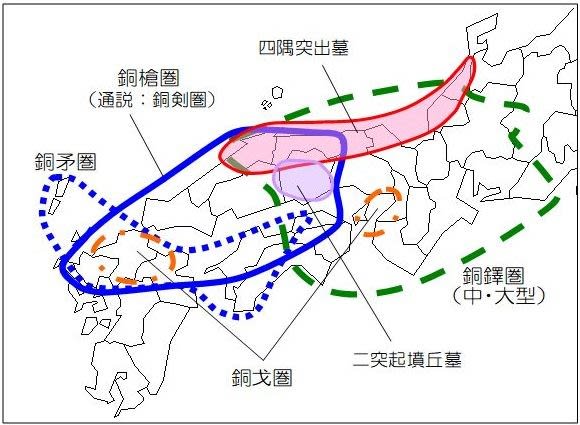

ところが1983年に荒神谷遺跡から358本の銅剣(筆者説は銅槍)と銅矛16本、銅鐸6個が発見され、さらに1996年に3.4km離れた加茂岩倉遺跡から銅鐸39個がいずれも農道工事中に偶然に発見されたことは、このような出雲観を根本から覆すものであった。358本の銅槍はそれ以前に発見された全銅槍300本を上回り、銅鐸39個は1か所では日本一であり、全銅鐸の7.3%を占めていた。九州から中四国、近畿、北陸、東海にかけての銅矛・銅槍圏と銅鐸圏の中心が出雲で統合されていたことが証明されたのである。

古事記によれば、この国は、イヤナギが「鉾」で海をかき混ぜ、滴り落ちた塩が固まってできたとされ、大国主神の別名は「八千鉾神」である。鉾(槍)から国が生まれ、その国の支配者となった大国主は多くの「矛(槍)」を持つ王という名前を持った。金属器による建国神話であるが、その中心が大和ではなく出雲であることがはっきりと物証で裏付けられたのである。

さらに古事記は、大国主は少彦名とともに国づくりを進めたが、少彦名が亡くなったあと、大和の美和(三輪)の大物主命(スサノオの子の大年の一族)と協力して国造りを行ったという2段階の建国を伝えている。荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡は、大国主・少彦名の銅槍・銅矛圏(これまで考古学者達は銅槍を銅剣と見誤ってきた)と大物主一族の銅鐸圏が統一されたことを示しており、この古事記の記述を裏付けている。

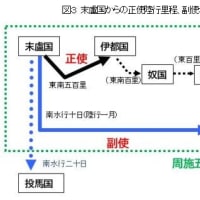

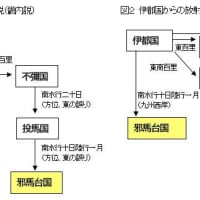

私は『スサノオ・大国主の日国 霊の国の古代史』(梓書院)において、この「スサノオ~大国主」7代こそが魏書東夷伝倭人条に書かれた「旧百余国」「その国、もとまた男王をもって王となし、住(とど)まること七八十年」の国王であることを、古事記・新唐書の記載と歴代天皇の在位年の最小二乗法による統計的解析(1代は約10年)から明らかにした。

スサノオは『後漢書』に「建武中元二年(注:紀元57年)倭奴國奉貢朝賀・・・光武賜以印綬」と記された「印綬」(金印)を与えられた「漢倭奴(いな、ひな)國王」であり、107年に後漢に使いを出した倭国王「師升(すいしょう)」は、スサノオ5代目の「淤美豆奴(おみずぬ)神(出雲国風土記では八束水臣津野(やつかみずおみずの)命)」であり、7代目の大国主が退位した後、桓帝・霊帝の治世の間(146年~189年)に「倭国の大乱」(後漢書)になり、「相攻伐すること暦年」の後、238年頃に筑紫の30国を卑弥呼(大国主11代目の筑紫の女王)が統一した、ということを私は初めて明らかにした。

その詳しい証明はここでは省略するが、①古事記に書かれたスサノオ・大国主一族の建国伝承、②魏書東夷伝倭人条の記載、③後漢書の記載、④天皇の在位年数の統計的分析、⑤古事記記載の始祖神「別天神」が出雲大社正面に祀られていること、⑥母系制の縄文時代から続く妻問い婚と古事記の「島の崎崎」「磯の崎」に「若草の妻」を持ち、180人の御子をもうけたという大国主の記述、⑦現代にまで続く霊(ひ:祖先霊)信仰、⑧銅槍・銅鐸の分布、⑨出雲大社での縁結びの伝承、⑩スサノオ・大国主一族の神々が全国各地の神社に祀られていること、などで裏付けられるのである。

その建国は、「武力統一史観」「征服王朝史観」ではとうてい理解できないものであり、縄文の母系制社会の妻問い婚の伝統と、海洋交易民の海人族の米鉄交易による新たな生産・流通体制の支配という、スサノオ・大国主一族の独創的な古代国家建国モデルへの想像力と総合的な解析力が必要である。

3.「古事記」対「出雲国風土記」―どちらが真実を伝えているか?

古事記のスサノオ・大国主による建国史を認めたくない大和中心史観=邪馬台国畿内説の歴史学者たちは、スサノオ・大国主の国づくりは出雲国の範囲内に限られ、その伝承を国土全体に広げて8世紀に古事記の建国神話が創作された、という奇怪なフィクションをつくりだした。「出雲国風土記=真実、古事記神話=創作」として、出雲の範囲外のスサノオ・大国主の建国神話は全て無視したのである。

邪馬台国畿内説に固執し、天皇家建国説に立つ大和中心史観にとって、「大和神話」のかけらも登場しない古事記神話は後世の創作として抹殺する以外にないのである。スサノオ・大国主の建国神話も、それを大前提とした大国主の国譲り神話も認めるわけにはいかない。国譲り神話を認めるとスサノオ・大国主建国神話を認めなければならないから、「国譲り神話は出雲国の東西勢力の対立」とし、それをもとに大国主のアマテラスへの国譲り神話が創作された、という新たなフィクションを作り上げた。

残念なことに、出雲の地においても、この大和中心史観の信奉者は多いようである。

この偏狭な「出雲国風土記は真実、古事記の出雲神話は創作」とする大和中心史観を根底から覆すのが、播磨国風土記である。

私は『季刊 日本主義』26号(140625)の「古事記・播磨国風土記が明かす『弥生史観の虚構』」において、スサノオ・大国主一族が海洋交易を行う「海人(あま)族」であり、米鉄交易を通して鉄器稲作革命を進め、黄泉がえり宗教から昇天降地宗教への宗教革命を行ったことを明らかにした。「播磨国風土記を読まずして、出雲を語るなかれ」「播磨国風土記を読まずして、古事記・出雲国風土記を語るなかれ」である。

この播磨国風土記が出雲国風土記よりも資料的価値が高いのは、古事記が712年に献上された後、播磨国風土記は713年に編纂が命じられて715年頃に完成しており、720年成立の日本書紀や733年完成の出雲国風土記よりも成立が古いからである。天皇家において古事記が隠されて日本書紀が正史とされ、三条西家に伝えられた播磨国風土記が江戸時代後期の1796年まで日の目を見なかったことは、古事記・播磨国風土記こそが、この国の本来の歴史を正確に伝える一級資料の可能性が高いことを示している。

出雲国風土記は正史である日本書紀を参考にしながら作成されていることが明らかであり、大和朝廷の意向をより強く受けた2次資料とみなければならない。

一例をあげよう。イヤナギ(伊邪那伎)が亡くなったイヤナミ(伊邪那美)を黄泉の国に訪ね、逃げ帰ったという場所を古事記は「黄泉比良坂」とし、「今、出雲国の伊賦夜坂という」としているが、出雲国風土記には「揖屋神社」は登場するものの、肝心の古事記に書かれたイヤナギ・イヤナミの国生み神話や神生み神話や、黄泉の国訪問と逃げ帰り神話を載せていない。

なぜであろうか? 1つの解釈は、古事記の創作説である。しかしながら、もし古事記作者が創作したのなら、この重要な国生み神話・神生み神話の舞台を出雲にする必要はない。創作するなら、大和を舞台にし、朝鮮神話を倣って天皇家の始祖は天から天香具山に降臨した、という国生み神話にしたであろう。

さらに古事記は、イヤナギは黄泉の国の汚垢(よごれたあか)をはらうために「筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原」で禊ぎを行い、その汚垢からアマテラスと月読命とスサノオが生まれたとしているが、スサノオが死の国の汚れを付けたまま出雲から筑紫まで行き、禊ぎを行ったというのはそもそも日本人の宗教観からみてありえない。魏書東夷伝倭人条には「葬れば、家を挙げて水中に詣でて澡浴し」と書かれ、今も葬式から帰ると家の前で塩をまく。清めはすぐに行い、日常生活にケガレが及ばないようにしなければならないからである。

スサノオが「僕は妣(ひ=はは)の国、根の堅州国にまからむと欲ふ」「僕は妣(ひ=はは)の国に往かむと欲いて哭(な)くなり」と述べたと2度も古事記に書かれていることからみると、スサノオは出雲の母方の一族のもとで生まれ育ったことが明らかであり、イヤナギが禊ぎを行い、スサノオが生まれた神話のもともとの場所は揖屋神社の前を流れていた意宇川(今は流れが変えられている)としか考えられない。

その場所が遠い筑紫に移動させられたのは、出雲のイヤナギ・イヤナミ・スサノオ伝承と、筑紫のアマテラス伝承を合体させ、異母兄のスサノオを異母妹アマテラスの弟とするためであったと私は考える。

もし、古事記が8世紀の創作なら、イヤナギが禊ぎを行い、スサノオ・アマテラスが誕生した場所は大和か出雲にしたであろう。そうせずに、出雲からイヤナギを筑紫にワープさせたのは、古事記の作者が出雲のスサノオ伝承と筑紫のアマテラス伝承を合体させたことを後世に伝えたいと考え、真実にたどり着く手がかり(暗号)を残した、と私は考える。

古事記が大国主をスサノオ7代とし、7代の王の名前と婚姻相手を載せながら、一方では、スサノオの娘と結婚したとしているのは、スサノオの名前が代々襲名されていたことを示すとともに、アマテラスをスサノオの姉とした部分が創作であり、アマテラスと大国主が同時代の人物ではないことを敢えて書き残したとしか考えられない。

これら一見すると不合理な記述をとらえて古事記は創作である、と決めつけるのは、古代知識人をあなどった迷推理と言わざるをえない。古代知識人に尊敬心を持てなくて、古事記を読み解くことなどできるであろうか?

4.「葦原中国」は全国に及ぶ

古事記は、大国主が自ら支配する「葦原中国」をアマテラスの子のホヒ・ヒナトリ親子に国譲りしたとしている。

この「葦原中国」を、大和中心主義者は出雲1国としているが、古事記の記載は全国に及んでいる。

古事記を読めば、大国主一族の活動範囲が、出雲、越、筑紫、津島、伯耆、美濃、信濃、遠江、武蔵、下総などに及ぶことは誰しもが認めざるをえないであろう。また、大国主は大物主(スサノオの子の大年一族:記紀によれば、代々、大物主を名乗っていたことが明らかである)と協力して国づくりを行ったというのであるから、大物主の勢力圏の大和・吉備・讃岐・紀伊・東海もその勢力圏に入る。さらに、「葦原中国」に天下ったニニギは、筑紫から薩摩半島の笠沙にかけての「葦原中国」を南下している。アマテラスとスサノオの「ウケヒ」(受け霊)によって生まれたとされる3女神は「葦原中国の宇佐嶋に天降り居さしむ。今、海の北道の中に在す」のであるから、宇佐(豊前)から筑紫国の宗像、沖の島、対馬、朝鮮半島に続く「海の北道」もまた「葦原中国」に含まれる。

さらに、播磨国風土記や伊予国風土記逸文、土佐国風土記逸文にも大国主の伝承が見られるから、播磨や伊予、土佐も「葦原中国」に入る。

このように古事記や各国の風土記をそのまま読めば、九州から中四国・近畿・東海・北陸・関東にかけての全体が「葦原中国」である。そして、これを裏付けるように、各地に方墳や前方後方墳が点在し、スサノオ・大国主一族の祖先霊を祀る由緒ある神社が一宮あるいは二宮などとしてこれらの各地に存在する。

スサノオ・大国主一族の国づくりを出雲一国内に封じ込めようとする大和中心史観には何らの根拠がない。大和中心主義者たちによる、「第2の国譲り」(スサノオ・大国主建国史の抹殺)を私は認めるわけにはいかない。

5.「石器―土器―金属器」の時代区分を世界へ

これまで、稲作は朝鮮半島あるいは中国の江南地方からきた弥生人が広め、縄文人を支配していったという「弥生人稲作説」の「弥生人征服史観」が通用してきた。

しかしながら、諸説が入り交じっているものの、岡山市の朝寝鼻貝塚からは約6000年前の地層からはイネのプラントオパールがみつかり、彦崎貝塚からは約6000年前の地層から大量のイネやキビ、ヒエ、小麦などのプラントオパールが見つかっている。さらに、南溝手遺跡からは約3500年前の籾の痕がついた土器がみつかり、熊本県本渡市の大矢遺跡からは約5~4000年前の土器に稲もみの圧痕が確認されている。そして佐賀県唐津市の菜畑遺跡からは約2600年前の水田跡が発見されており、陸稲・雑穀栽培から水稲栽培への展開がこの頃に始まったことを示している。

「弥生人」「弥生式土器」「稲作」は時代的にみてそもそも相関関係がなく、ましてや、「稲作が弥生式土器を生み出した」「弥生式土器の発明が稲作を普及させた」というような因果関係は証明されていない。

―約6000年前の地層から稲の細胞化石・プラントオパールが検出―

縄文時代―弥生時代―古墳時代というガラパゴス的な「ドキドキバカ」時代区分が無意味になったことは、合理的精神の持ち主には明確であろう。そして「遅れた縄文人、進んだ弥生人(中国人や朝鮮人)」などという拝外主義史観がもはや通用しないこともまた明らかである。

では、西欧世界で通用している石器時代―鉄器時代という文明区分が正しいかというと、日本の縄文文化の研究が進んだ現在、これまたもう1つの拝外主義史観、という以外にない。

私は『季刊 日本主義』26号において、「槍」や「弓矢」などの武器の分析から石器―金属器の文明区分を論じたが、この段階では縄文文化についての考察が不十分であった。今は、石器―土器―金属器という文明発展説を世界に提案したいと考えている(『季刊 日本主義』31号「北東北縄文遺跡群に見る地母神信仰と霊信仰―大湯環状列石と三内丸山遺跡を訪ねて」参照)。

石器―金属器の文明区分は、猿が人になり、国を作るまでの発展を、武器を尺度にした、狩りと征服戦争の道具で時代区分を行う「肉食史観」「征服史観」の文明発展モデルである。これに対して、私は縄文人が「土器で穀実・野菜・魚貝類を煮て食べた文明」を持っていたことに注目し、石器―土器―金属器(武器ではなく鋤)の文明発展史観にたどり着いた。

猿が人間になったのは槍を手にし、肉食で頭脳が発達し、野獣や他の類人猿、ヒト族との生存競争に勝ったという「肉食史観」「征服史観」や、これにさらに悪のりした「縄文人マンモスハンター説」まで見られるが、それらは古い1つの仮説でしかない。肉食恐竜やヒト族が「死肉あさり(スカベンジャー)」であり、ネアンデルタール人が穀類を食べていたことが明らかにされ、ネアンデルタール人は撲滅されたのではなく遅れてきたヨーロッパに来た多数の人々との婚姻により消えてしまった、という説が出されている現在、「肉食進化論」「征服史観」は見直されなければならない。

猿から類人猿、ヒト族、縄文人の食生活の連続性を考えると、「土器の発明による芋豆穀実・野菜・魚貝類の煮炊き文明」こそが、食料の安定化と衛生面での健康長寿化をもたらし、祖父母・父母から子どもへのコミュニケーション・教育時間や創作活動時間の増大をもたらし、頭脳の発達を促したと私は考える。あの見事な芸術的な縄文土器や硬玉の曲玉などの装飾品の創作は、豊かな食料の確保による余剰時間がないと作れない。不安定で危険な狩りや死肉あさりによる肉食では実現できず、豊かで安定した芋豆穀実・野菜・魚貝類食の煮炊き文化で実現できたものである。腐った肉食による食中毒や脂肪過多の成人病、焦げた肉によるがん死などのリスクと比べて、今、和食が世界中で健康食と認められていることを見ても、芋豆穀実・野菜・魚貝類の煮炊き文化こそが健康長寿化による人類の知能発展を促したことは明白である。

また、芋豆穀実栽培は、季節・気象・栽培法・道具などの知識・技術の伝承が必要であり、言語コミュニケーションを活発にし、頭脳の発達を促したに違いない。

肉を食べて猿から人になった、などという珍説は、肉食の動物の方が頭がいい、ということを証明しなければ成立しない。頭脳の働きには糖質が不可欠なのである。

旧石器から新石器への移行は、必要に駆られての道具の進化というより、土器の発明による食料の安定化による余剰時間の増大によって石器加工の技術レベルがあがった、とみるべきである。石器から金属器への転換は、狩りや戦争のための道具の改善というより、穀類生産のための鋤(土木と農耕の道具)と舟・住宅を作る木工具の発明によって、生産力と広域交易、定住環境の飛躍的な改善を促し、大河のほとりに4大文明(揚子江流域などを含めるとさらに増える)を生み出し、ギリシアや日本など、その周辺に自立した海洋交易文明を生み出した、と私は考える。

中国・欧米文化の導入者であり、拝外主義的傾向の強いわが国の知識人は、海洋交易民族であるわが国の独自の自立的発展など想像もできず、「弥生人による遅れた縄文人征服説」や「中国・朝鮮の騎馬民族征服説」などの被征服史観に陥ってきたが、あこがれの中国・欧米モデルの歴史の輸入・当てはめに汲々とするのではなく、この国の自律的・自主的・主体的な歴史に注目しなければならない。

私は土器時代(縄文時代)から金属器時代への転換は、大国主の「五百つ鉏(すき)々なお所取らして天の下所造らしし大穴持命」(出雲国風土記)という呼称や「八千矛神」(古事記)の別称、その子の「阿遅鉏(すき)高日子根神」(古事記)の名前などからみて、スサノオ・大国主一族が鉄を刃先に付けた「鋤(すき)革命」を行い、水利稲作革命を主導し、さらには付加価値の高い絹織物やヒスイ加工品の生産と国際交易を通し、豊かな経済基盤を作り出した、という全体像を見るべきと考える。

なお、大和中心史観が金属器時代を認めず、旧石器-縄文-弥生-古墳時代という「石・土時代区分」に固執する理由ははっきりしている。金属器を時代区分に用いると、筑紫や出雲が先進地となり、大和中心史観は成立しないからである。

「土器(縄文)文化」を低く見、金属器時代を隠蔽する「ドキドキバカ」ガラパゴス史観から脱却し、「石器―土器―金属器」の時代区分を世界へ提案したい。なお、わが国では青銅器は神器・威信財、実用は鉄器であり、「石器―土器―鉄器」の時代区分として提案したい。

単なる生活用品の弥生土器と比べて、縄文土器の方がはるかに芸術的に素晴らしいのはなぜだろう、和食文化はいつから始まったのだろう、日本人の腸はなぜ欧米人より2.2mも長いのだろうなど、豊かで総合的な関心と感性が考古学や歴史学には求められる。

6.「鋤(鉏)」により稲作を広めた大国主一族

私は『季刊 日本主義』26号の「古事記・播磨国風土記が明かす『弥生史観』の虚構」において、播磨において鉄器稲作(水利水田耕作)を広めたのが大国主一族であると次のように書いた。

「私は縄文時代の終焉は、石器稲作(縄文式稲作)から鉄器稲作(開墾・水利耕作)への稲作技術革命に置くべきと考えている。

播磨国風土記の讃容郡には「(大神の)妹玉津日女命、生ける鹿を捕って臥せ、その腹を割いて、稲をその血に種いた。よりて、一夜の間に苗が生えたので、取って植えさせた。大国主命は、『お前はなぜ五月の夜に植えたのか』と言って、他の所に去った」という記載があり、賀毛郡雲潤(うるみ)里には「大水神・・・『吾は宍の血を以て佃(田を作る)る。故、河の水を欲しない』と辞して言った。その時、丹津日子、『この神、河を掘ることにあきて、そう言ったのであろう』と述べた」と書かれている。この記述によれば、鹿や猪の血で籾を発芽させ、成長させるという、黄泉帰り思想の縄文式稲作に対して、大国主一族は、暦を作って苗づくりの時期を定め、田植え時期を遅らせてウンカの害を防ぎ、鉄器で原野を開拓し、大がかりな灌漑土木工事を行って水田面積を拡大した鉄器型稲作革命の推進者であった。」

しかしながら、「米鉄交易による鉄器稲作論」を展開しながら、ここでは鉄器稲作(開墾・水利耕作)が鉄製の穂先を持った「鋤(鉏)革命」であった、という点を書き落としていた。

私の子どもの頃には、父の実家に行くと木製の平鍬(くわ)の先端部だけに数㎝の鉄の刃先を付けた鍬があったが、古代の鋤(すき)も同じように先端だけに鉄製の刃を付けたものであった。現代のスコップ(シャベル)のように刃全体が鉄製ではなく、木の刃先だけに鉄の刃が付いた構造は、鉄の消費量が少なくてすみ、しかも軽くて扱いやすい。「鋤」字は「金+助」で、木製の刃先に金属を付けて鋭く大地を切り開き、強度を増して土木作業や農作業を助けたものであり、古代の「鋤」の機能を正確に表している。

もう1つの書き落としは、大国主の国を古事記が「豊葦原の千秋長五百秋水穂国」と記していることに触れなかったことである。この「千秋長五百秋」は、単に「1000回500回、秋に水稲を収穫した」という大げさな神話的表現と思い込んでいたが、近年になって、水田稲作の開始が紀元前1000年頃、600年頃などという遺跡が発掘されるに及び、にわかに現実的な意味を帯びてきた。

古事記は500~1000年前からの縄文水稲稲作の歴史を正確に伝え、大国主の国を「水穂国」と表現した可能性がある。この表現は、長い陸稲の縄文稲作を、大国主が鉄の刃先の鋤の利用により水田稲作(水穂)に発展させたことを言い伝えている。私の母は700年近く前の南北朝時代の先祖の落城を見てきたかのようによく語っていたし、埼玉の古い農家の人達からはその家が鎌倉時代にさかのぼる、ということを何度も聞いた。これらの例を見ても、500~1000年前のことが伝わる可能性は十分にある。大国主が米俵の上に乗っているおなじみの置物や絵もまた、大国主が鉄器水利稲作で水田耕作を普及させた古い記憶を伝えているのかも知れない。

この原野開拓と水利工事、畦づくり、土おこしなどを飛躍させたのが「鋤」であったことを示すのが、大国主の「五百つ鉏(すき)々なお所取らして天の下所造らしし大穴持命」(出雲国風土記)という呼称であり、播磨国風土記で賀毛郡の袁布山(西脇市)で生まれたとされる大国主の御子の阿遅鉏高日子根神(アヂスキタカヒコネ)の名前に付けられた「鉏=鋤」である。

魏書東夷伝倭人条などに欠片も見えない「弥生人朝鮮人説」「スサノオ朝鮮人説」など、「中国・朝鮮からきた弥生人による稲作普及」という思い込みは終わりにしなければならない。

7.大国主一族による建国を示す地名転移

大国主の御子のアヂスキタカヒコネは古事記では「迦毛大御神」とも書かれ、地名から人名が付けられる古代の命名法からみて、播磨の賀毛郡で育った王子とみてよい。彼はその北の託賀郡の袁布(おふ)山において「宗像大神奥津島比売命」が産んだとし、その西の神埼郡では「新次社に在して、神宮を此の野に造りたまいし」と播磨国風土記に書かれていることからみて、播磨の東北部一帯を支配する実在の王であった。

なお、袁布(おふ)山があったとされる西脇市黒田庄町の式内社・古奈為神社では、祭神を木花咲耶(コノハナサクヤ)比売(大三島の大山祇の娘)としており、播磨国風土記ではコノハナサクヤ比売を大国主の妻としていることからみて、神奥津島比売命とコノハナサクヤ比売が入れ替わった可能性があるが、今後の検討課題である。

さらに、出雲国風土記の意宇郡賀茂の神戸では、アヂスキタカヒコネが「葛城の賀茂の社に坐す。この神の神戸なり。故、鴨という。神亀3年、字を賀茂と改める」と書かれており、「賀毛」地名が大和の葛城の「賀茂」から、さらに出雲の鴨(賀茂)へと転移したことを示している。賀茂(加茂、鴨)地名は、他にも福岡市や広島県世羅町、京都市、愛知県、静岡県南伊豆、千葉県鴨川市、埼玉県桶川市などにもみられるが、それらは全て、同じようにアジスキタカヒコネ一族が移住した場所やゆかりの場所である可能性が高い。

播磨国風土記の揖保郡では「山の峯に在す神は、伊和大神(注:大国主)の子、伊勢都比古命・伊勢都比売命なり。・・・伊勢と号す」とされ、伊勢国風土記逸文には「伊勢と云うは、伊賀の穴志の社に坐す神、出雲の神の子、出雲建子命、 又の名は伊勢都彦の神、又の名を櫛玉命」と書かれていることからみて、播磨の地名の「伊勢」が伊勢都彦とともに、三重に移ったと考えられる。

このように、地名から人名が付けられ、さらにその人物や一族の移動とともに各地に地名が転移し、スサノオ・大国主一族ゆかりの地名が全国各地に転移したとみてよい。

私は邪馬台国九州説の安本美典氏の古代天皇在位の統計的分析の方法論を使い、スサノオ・大国主王朝の建国時期を明らかにし、邪馬壹国の位置を突き止めたが、安本氏の九州の地名がワンセット大和盆地に転移していることを、邪馬台国の東遷(神武東征)によるものとする説は間違っていると考える。

九州の地名がワンセットで大和に転移したのは「神武東征」よりもはるかに古く、紀元1世紀のスサノオの子の大年(大歳)や紀元2世紀の大国主命の子のアジスキタカヒコネなどの移住によるものであることは、出雲や播磨、筑紫から大和へ多くの地名が転移した例を見れば明らかである。

以上、地名の転移から見ても、古事記と播磨国風土記・出雲国風土記からスサノオ・大国主一族が鉄器稲作を普及し、全国各地に国づくりを広げていったことが証明される。

これと比べて、「古事記神話は出雲国の範囲内の出来事」などというフィクションには何の証明もない。

8.丹生産を担った大国主一族

前掲の賀毛郡雲潤(うるみ)里の『吾は宍の血を以て佃(田を作る)る。故、河の水を欲しない』と辞して言ったという大水神と、『この神、河を掘ることにあきて、そう言ったのであろう』と述べたという丹津日子神の伝承はいったい何を示しているのであろうか?

1つは、大水神が「宍の血」で田を作るという、縄文の黄泉帰り宗教思想による呪術的な稲作に固執したのに対し、この地に水路を通して灌漑し、安定した水利を確保して効率的な水田耕作を行おうとした丹津日子との争いを伝えている。

賀毛郡とその北の託賀郡は丹波国に接しているが、もともと「丹のうみ」と呼ばれていた亀岡盆地を、大国主が京都への水路を切り開いて干拓した、という伝説が残っている。丹津日子が河を掘って水路を雲潤(うるみ)に流そうとしたという播磨国風土記の記述はこの伝承と同じように、丹津日子が水路工事を進めことを示している。

第2の重要な点は、「丹津日子神」の名前の「丹」である。阿遅鉏高日子根神の名前に「鋤(鉏)」が付いていることや、「伊和大神の子石龍比古命と妹石龍比売命」「大神妹妋(いもせ)2柱、・・・妹玉津日女命」「大神の子、玉足(たまたらし)日子・玉足比売命」「伊和大神の子建石敷命」「大汝命(おおなむち:大国主)の子、火明命」などの名前をみると、この地の大国主の子ども達には、「鋤」「伊和(岩:磐)」「石」「玉」「火」など、物の名前が付けられている例が多い。

丹津日子神は「神」とされていることからみて、阿遅鉏高日子根神と同格の大国主の御子と考えられるが、それを裏付けるのが「播磨国風土記逸文」に、息長帯日女(神功皇后)が新羅へ侵攻しようとした時に、国を堅めた大神の子の爾保都(にほつ)比売が、国造の石坂比売に乗り移って赤土を差し出し、『私を祀り、赤土を矛に塗って船首に建て、船や軍衣を染めて戦えば、丹波(になみ)でもって平定できるであろう』という神託を下した、という記載である。ここに登場する爾保都比売は大国主の御子で、神戸市北区の丹生山の丹生(にぶ)神社に祀られた丹生都比売のことで、後に紀伊国(かつらぎ町天野村の丹生都比売神社)に移され、全国88社の丹生神社、108社の丹生都比売大神を祀る神社の始祖神として祀られている。そして、この丹生神社は「丹(に)」の鉱脈のある場所にあることが明らかにされている。

丹津日子神と丹生都比売はいずれも大国主の子どもで、兄妹か夫婦の可能性が高いが、どちらも「丹(に)」(赤色のベンガラ=鉄丹、朱辰砂=硫化水銀朱、鉛丹)の発掘・生産に関わりのある神である。ベンガラは縄文時代から使われ、朱は吉野ヶ里遺跡を始め、北九州から山陰にかけての弥生遺跡で使われ、魏書東夷伝倭人条には『その山に丹あり』と記録され、魏皇帝は鉛丹五十斤を卑弥呼に賜っている。

この丹は単なる染料ではなく、血をあらわし、血で満たされた子宮に模した甕棺や石棺などに赤く染めた死者を入れ、母なる大地に葬り、再生を願う重要な葬送の神具であった。大水神が「吾は宍の血を以て佃(田を作る)る」と言ったのと同じように、人も稲も血の中から黄泉帰ると信じられていたのである。

息長帯日女の軍勢が、矛や船、服に丹を塗ったというのは、再生の力のある血を塗った不死身の軍として士気を高めたのであろう。あるいは、死者(鬼)の軍として、敵を威嚇したのかも知れない。

なお、播磨国風土記逸文が「丹波(になみ)」という表現を伝えていることを見ると、「丹のうみ」→「丹波(になみ)」→「丹波(たんば)」の和語読みから漢語読みへの地名変遷があったと考えられる。また、丹生(にぶ)神社のある丹生山は古代には、神戸市(摂津国)ではなく明石郡であった可能性があり、「明石」が古くは「赤石」と書かれ、明石川の上流域に丹生山があることからみて、「赤石=朱辰砂」に由来する地名であった可能性がある。

大国主の一族は、「丹(に)」(ベンガラ、朱辰砂、鉛丹)の発掘・生産を担い、死者の再生を願う宗教儀式を主催した、宗教的な支配者であったことが明らかである。

9.鉄生産を進めたスサノオ・大国主一族

アヂスキタカヒコネが「鋤」の名前を持ち、丹津日子が水路土木事業を行い、丹津日子と丹生都比売が丹=水銀朱の採掘・生産に関わり、丹生都比売を祀る一族が全国の丹の鉱脈で採掘を行っていたことを考えると、大国主の一族は銅や鉄の採掘・生産にも関わっていた可能性が高い。

大国主の名前を「大穴牟遅(おおなむち)」(古事記)、「大穴持」(出雲国風土記)と「穴」字で表記している例は、大国主が穴を掘って金属の採掘を行った王として認められていたことを示している。

それを裏付けるのが播磨国風土記である。

讃容郡(今の佐用)では、大国主の「妹妋(いもせ)」の妹玉津日女命(賛用都比売命)が鹿を放った「山の四面に十二の谷あり。皆、鉄生ふること有り」「佐用都比売命、この山に金の鞍を得たまひき」と書かれ、宍禾(しそう)郡(今の宍粟)では、「鉄生う」「その川(穴師川)は、穴師比売神に因りて名とす。伊和大神(注:大国主の別名)、娶誂(つまどい)せむとしたまいき。その時に、この神固く辞して聴かず」「鉄生ふるは金内と称ふ」という記述を見ると、大国主の時代に「鉄生ふる」土地がいくつかあり、「穴師(鉱山師)」がいて鉄生産が行われていたことが明らかである。

『季刊 日本主義』26号(20140625)で述べたように、魏書東夷伝倭人条の「乗船南北市糴(してき)」の「糴(入+米+翟)」字の使用と、魏書東夷伝辰韓(弁辰)条の「国、鉄を出す、韓・濊・倭皆従いてこれを取る。諸市買、皆鉄を用いること、中国の銭を用いるが如し」の記載からみると、倭人は市で米を鉄と交換して手に入れるとともに、米と交換に許可をえて鉄鉱石を採掘し現地で精錬を行い、銑鉄を国内に持ち帰っていた可能性が高いと考える。民間交易と管制交易である。

12世紀に書かれた『三国史記』第1巻の新羅本紀によれば、新羅の第4代の王、脱解(タレ)は多婆那国の生まれで、その国は倭国の東北1千里(朝鮮里1里=400mとし、日本海を筑紫から400㎞進むと出雲あたりになる)にあり、紀元前19年に朝鮮半島に漂着し、57年に即位し、80年に死んだという。私の最小二乗法による統計的推定ではスサノオの即位年は60年であるから二人はほぼ同時代の人物である。

日本書紀の一書第四では、スサノオは子の五十猛(イタケル)神を師いて、新羅国に降到り、ソシモリ(首都)に居たが「この地に吾は居たくない」と言って出雲に帰り、五十猛神は初め、多くの樹種を持って下ったが、韓地に植えずに持ち帰り、筑紫より始めて大八洲国の内に植えて青山にした、と伝えている。

―播磨国総社(射楯兵主神社)では射楯大神(イタケル)と兵主神(大国主)を祀っている―

この記述をありのままに認めると、スサノオと五十猛は脱解王を訪ね、樹種を持って行き、製鉄ではげ山になった山に植林して製鉄を行おうとしたが果たせず、製鉄技術を入手して帰国した可能性があると考える。

壱岐のカラカミ遺跡から、紀元1~3世紀の鉄生産用の地上炉が複数見つかり、韓国南部の遺跡などに見られる精錬炉跡に似ているとされる(2013年12月20日壱岐新聞)ことから考えると、この遺跡はスサノオと五十猛(イタケル)神の製鉄拠点の1つであった可能性がある。加羅は古くは弁韓(弁辰)と呼ばれており、この地ゆかりの「加羅神」というと、記紀に登場する神々ではスサノオと五十猛(イタケル)神の可能性がある。彼らは帰国する時に製鉄技術者を連れ帰り、国内でも製鉄を始めた可能性があり、さらなる発掘・鉄分析が求められる。

なお、私は金印に彫られた「漢委奴国王」は「漢のいな(ふぃな:ひな)国王」であり、この「い」国は、壱岐から「邪馬壹国(山一国)」にかけての国であったと考えている。壱岐(元々は一城)は、古事記の「伊伎島(またの名を天比登都柱)、魏書東夷伝倭人条の「一大国」の表記からみて「一(い)国」であり、ここから分かれた一族が筑後の日向(甘木の蜷(ひな)城)に「邪馬壹国(山一国)」を作ったと考えているが、地名から名前を取る命名法からみると、五十猛(イタケル)神は「一武(イタケル)」であり、「一(い)国」の勇敢な王という意味になる。

スサノオを祀る愛知県津島市の津島神社は、嵯峨天皇より「正一位」の神階と「日本総社」の称号を、一条天皇より「天王社」の号を贈られたと伝えられる全国の天王社の総本社であるが、対馬からスサノオの和魂を移したとされている。また、スサノオの兄とされる月読命を祀る壱岐の月読神社(式内社)は全国の月読神社の本社であり、「漢委奴国王」の金印が発見された志賀島にある志賀海神社(しかうみじんじゃ)は、全国の綿津見神社、海神社の総本社であることからみて、「乗船南北市糴(してき)」した対馬・壱岐の海(天)族こそが「倭=委=い」那(国)の建国者であり、イヤナギが出雲の揖屋でイヤナミに妻問いして生まれたスサノオは、対馬・壱岐をルーツとする「海(天:あま)族」の後継王としてイヤナギから「海原を知らせ(支配せよ)」と命じられ、米鉄交易を支配するとともに、鉄生産の国内への導入を図った可能性が高い。

漢に使者を送り、「漢委奴国王」の金印を与えられた「百余国」を支配した王は、古事記によれば「海原」を支配したというスサノオ以外には考えられない。山に囲まれた大和の王などではありえない。

出雲国風土記意宇郡の有名な国引き神話に、八束水臣津野命(スサノオ5代目のオミヅヌ)が『志羅紀(シラキ)の三崎を、国の余り有りやと見れば、国の余り有り』と述べ、「童女(オトメ)の胸鉏(ムナスキ)取らして・・・国来々々(クニコクニコ)と引き来縫へる国は、去豆折絶(コズノオリタエ)より、八穂尓支豆支(ヤホニキヅキ)の御碕なり」と書かれていることからみても、スサノオ一族の新羅との繋がりは深く、「鋤(鉏)」が国引きの重要な道具であったことを示している。

現在のところ、「去豆(コズ)」(出雲市小津町)から「支豆支(キヅキ)の御碕」(日御碕)までの島根半島西側の北海岸から古い製鉄遺跡は見つかっていないが、スサノオと八束水臣津野命は新羅で製鉄に従事していた倭人や新羅人などを迎え、この地で鉄生産を行っていた可能性が高い。いずれ、壱岐のカラカミ遺跡のような鉄精錬の遺跡が発見される可能性が高いと私は信じている。

播磨国風土記・古事記・出雲国風土記と魏書東夷伝倭人条、『三国史記』新羅本紀の日中朝の3国の記録が符合し、さらに壱岐のカラカミ製鉄遺跡や各地の神社伝承がこれを補強していることから見て、わが国の金属器時代を切り開き、水利稲作を全国に普及させ、中国との国交を開始したのがスサノオ・大国主一族であることは明白である。

おわりに

スサノオ・大国主一族は、軍事(矛=槍)、宗教(丹を使った霊(ひ)の再生信仰)、血縁(妻問い婚と縁結び)、暦制作(月読命による)と神在月の集い、産業(鉄生産、水利工事、稲作普及、交易)、国際交易(米鉄交易、玉・真珠・絹織物輸出)、外交(漢・魏・新羅など)などを支配した、わが国初の統一王朝である。

我が国の建国はスサノオ・大国主の7代に始まる、としなければならない。

参考資料:『古事記』(倉野憲司校注:岩波文庫)、『出雲国風土記』(荻原千鶴全訳注:講談社学術文庫)、『播磨国風土記』(沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉編著:山川出版社)、『スサノオ・大国主の日国(ひなこく)―霊(ひ)の国の古代史―』(日向勤ペンネーム:梓書院)、『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(雛元昌弘:アマゾンキンドル本)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます