本機の整備業者用の資料が実は輸入代理店のノリモノランド社に有るらしいが、ポイント式高圧ユニットなどを扱った古い資料で、しかも専用治工具が必要らしい。興味のある向きは同社に尋ねてみればよいだろう。私は友人の個人的な紹介でアクアスクータと同社を知ったが、様々な質問にも丁寧に答えてくれる、信頼できる業者だ。

いずれにしろ、一般使用者を念頭に置いた本機の整備情報は全く不足していると言える。そこで、内燃機関の素人ではあるが、これまた素人のアクアスクータ・魚突き仲間の為に整備方法をまとめようというのが本編で、使用経験と各種資料に基づき、各種情報源も表示する。

そんな訳で内容は常に疑いながら読んで欲しい。

[1]キャブレタ(気化器)編

アクアスクータ付属マニュアルの手順に従って調整し、高圧部も正常に作動している場合でも始動できないかすぐエンストしてしまうなど、これまで紹介したような不調が続くのはキャブレタ(キャブ)が影響している場合が多い。キャブは最重要装置と言えるだろう。

今回は先ずキャブの機能を大略理解しよう。その後に実地の整備方法を紹介する。

WalbroキャブレタHDA型とその原理図

これはAS650に使われているHDA-233B型

AS600型などのHDA-155型も内部は同じ構成

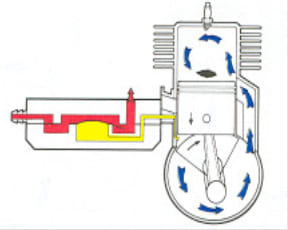

キャブの構成はこの図のようなもので、スロットルバルブ(弁)とチョークバルブの開度から、現在は低~中速域にあることが解る。

動作としては、燃料を霧状にして空気と混ぜて混合気体にし(気化)、シリンダに送り込むもの。

この図を見れば、繰り返し触れているLネジとHネジの役割が理解できると思う。

キャブにはいくつかの形式があり、アクアスクータではチェンソーと同じで、逆さにしても正常に作動する「膜(ダイアフラムまたはメンブレン)式」といい、燃料ポンプ膜と流量調整ニードルバルブ(針弁)を駆動する流量調整膜が使われている。実際、同じHDAシリーズのキャブが様々なチェンソーに採用されているので、関係業者であれば技術内容は理解できるし共通した部品を持っていたりする筈だ。図中、ニードルバルブは途中を省略して表示してあることに注意

形式は違っても原理は昔ながらの霧吹き方式で、空気通路を絞った部分=ベンチュリとかスロート(喉)= で圧力が変化してその部分に設けたメインノズルから燃料を吸い出す。HDAシリーズでは別にアイドルノズルがあるが、絞りの替りにスロットル弁(バタフライ)の位置による圧力変化でこちらからも燃料が噴射される。いわゆる「2段式」というものらしい。

ネット情報で詳しい知識が得られると思う。

ここで掲示するキャブの図は Walbro社キャブレタのオンラインマニュアルから勝手に転載するものだが、同社のネットページから取得し、日本語訳を付けてある。

原図は Walbro Service Manual で検索すればそのままの表題で見つかる。30ページ以上の詳しいマニュアルで、英文が少々面倒だが役に立つ。

これとは別に、HDAモデルのマニュアルがあり、 Walbro HDA manualで検索すれば表示される。こちらのほうが我等にとってはより重要かもしれない。展開図もあるのだが、それはHDAシリーズでも別の代表的番号のキャブであり、本機の物とはかなり異なる印象がある。

なお、マニュアルの原図はこれらの図とは上下が逆でひっくり返した状態が標準となっている。キャブレタ現物の刻印を見ても、本機ではキャブレタは標準とは上下逆取付に配置されている。どんな角度でも作動するキャブだから、単に構成上このような設計にしたのだろうが、そのせいで本機の運搬中には、上側になってしまった燃料溜まりから、キャブレタ内に過剰に燃料が垂込んでしまい易いようだ。つまり移動後に始動しようとしてよくあるプラグ被りの一因かもしれない。

このマニュアルには作動図の他に部品やトラブルシューティング、工具のページもある。大いに参考にしてほしい。

キャブの動作

順を追って作動状態をみると、

1、燃料の動き

まず燃料の混合ガソリンは、コックから繋がる燃料チューブ経由でキャブレタの燃料口から下部のポンプ部に吸い込まれる。そのポンプを動かす動力はクランク室の脈動圧で、現物ではフランジの中に通路穴があってキャブレタと繋がっている。ポンプは同時に吸い込んだ燃料を加圧し、針弁・ニードルバルブ経由で上部の燃料溜まりに送る。

ポンプそのものはペラペラ動く薄いプラスチック?板で、一方向弁として2箇所の孔を交互に塞いだり開いたりすることで簡単に構成されている。

この図では解りづらいが、圧縮工程ではクランク室の圧力が低下して黄色で示す通路経由でポンプ膜が引っ張られて燃料が吸い込まれる。赤が燃料 青は混合気の流れ

この図では解りづらいが、圧縮工程ではクランク室の圧力が低下して黄色で示す通路経由でポンプ膜が引っ張られて燃料が吸い込まれる。赤が燃料 青は混合気の流れ 吸気工程では逆に圧力上昇でポンプ膜が押し上げられる。

吸気工程では逆に圧力上昇でポンプ膜が押し上げられる。この動きで一方向弁が動かされ燃料が加圧されて上部へ送られることになる。

2、上部燃料溜まり

上部燃料溜まりでは、噴出口・ノズルから燃料が吸い出されて内部圧力が低下すると、流量調整膜が大気圧力で押されて連結稈経由で針弁・ニードルバルブを開ける。燃料が送られて膜の内外がバランスするとバルブは閉じられる。バルブを押えているバネと大気圧による膜のバランスが巧くいかないと燃料過多でプラグ被りとなったり、逆に燃料不足で作動不良になる。

この調整膜の硬化などの劣化が最大の問題となる。

3、チョーク掛け・エンジン始動時のキャブの状態

(チョークを掛けない場合は次項以下のアイドリング~全開までの状態でそれぞれ始動させていることになる)

チョークを掛け、アクセルを少し握った状態で始動させれば、図のように流入空気が少なく、負圧が増大するので燃料はメインノズルとアイドルノズル両方から噴出して濃い混合気を作る。=この図では青い部分は空気(大気圧)=

4、アイドリング時

アクセルを離してしまえばスロットルバルブ(バタフライ)はほとんど閉じて、アイドルノズルだけから燃料が噴出する。青色は負圧を表している。この図のようにバタフライの外側になっているアイドルノズル2、3番からは空気が逆に侵入して燃料と混合し、アイドルノズル1番から噴出する。

メインノズルにも空気が逆流しそうだが、小さなチェックバルブ・逆止弁がそれを阻止している。

ISCネジを締めていくと機械的に連結したバタフライがだんだん開いてアイドルノズルの1番から2番、3番と噴出量が増え、アイドル回転が上昇する。

5、低~中速時

バタフライバルブがアイドルノズルを過ぎて開いているので、開度に応じてメインノズルからも燃料が噴射し始める。

6、全開時

バタフライバルブ全開なので、アイドルノズル位置ではバルブによる圧力変化が無くて噴射は少なく、メインノズルからほぼ全量が噴射される。

7、停止時

チョークを掛けて停止するのは始動時と同じバルブ位置になる。

なお、この図ではバタフライ(ここではスロットルバルブと表示してしまった)が少し開いた状態だが、停止時は普通はアクセルから手を離し、バタフライは閉じている。

どちらにせよ、チョークを閉じたことでメインノズルから大量の燃料が噴出し、プラグに過剰燃料が到達してエンストする。

*****************

玄人でない者の説明では心許ないのだが、一応キャブの基本は以上の様に理解すればよいと思う。

次は不調の最大の原因になる「流量調整膜」の交換を取り上げたい。

=小坂夏樹=

= Blog第7回 整備編 -キャブレタ① 終り =