「尻引き紐」"Hip Harness"とでも言へば良いか、腕の疲労軽減に大きな効果があるハーネス。股に挟んで操縦すると片手運転でも安定走行が出来る。PescaSubApneaの投稿を真似したが、仲間は類似のアイデアで独自に自作していた。銛を抱えて走行中でも脚を開くだけで外れるから、そのまま潜ることが出来る。球は発泡材

=始動不可・前頁からの続き=

2、スノーケルと空気室は、点検も簡単で、通常は陸上での始動トラブルに無関係と思われる。しかし、時には珍妙な失敗もある:

私の遠征時には、長さが丁度ぴったりのこのスノーケル内に、銛先の中柄(押し棒と言う者が多いが)を数本入れて両端を粘着テープや発泡材で塞いで持参する。宿での荷ほどき時に、塞いでいた粘着テープがパイプ内部を塞ぐ状態になっていたのに気づかず海岸へ行き・・・・一瞬始動してすぐエンストを繰返してしまい、中々気が付かなかった。

ごみを吸込むのも困るから、取付時には無駄と思わず中を覗いてみることだ。

空気室には水が溜まっていることがあり、うっかりすると燃料通路に侵入してしまうことがある。毎回使い終わったら必ず点検すればこんなことは防げる。

また、気が付くとガソリンが溜まっていることもある。これはキャブからエンジン回転に伴う圧力変化で霧化した燃料が押出されてくるものと、燃料タンクの口元にある小さなゴムバルブ=タンク内圧を保つ一方向弁が不良で逆流して来るものがある。これ自体は始動にそれほど影響しないようにも思うが、プラグ被りの原因になりかねないから逆さにして排出しておくのが望ましい。

なお、吸気系統は 「水中(正しくは水面)実走行中の浸水トラブルが多い」 ので、別のページで詳しく取上げる予定

3、キャブレタ調整は、なかなか思うように行かないものだ。チェンソーが同じ膜式キャブレタを使っているので、或いは経験者にはたやすい作業かもしれない。しかしクラッチもなく、水中排気式のアクアスクータは初めから水の抵抗が掛かり遥かに厄介だ。

何にせよ、本ブログはエンジンの専門家でもない利用者の私が、これまた専門でない利用者の利便のために書いているので、内容は各自が実機を運転して検証して欲しい。

現場でのキャブレタ点検調整はチョークを掛けるかどうかということと、 L と H のネジを調整することに尽きる。その下にある大きなネジは機械的にアクセル(スロットル)の戻りを規制してアイドリングの回転を維持するだけの ISC=アイドルスピードコントロールネジだ。これは現実には常に高めの回転となるようネジを締め気味にしておくのが良い。そうすればアクセルを握らなくても始動は容易だ。水中では水の抵抗が掛かってもエンストし難くて安心感がある。但し、始動した途端にエンジンは吹かした状態となり轟音を発してしまう。

さて L と H の2本のネジだが、その位置つまり何回転戻したかは、運転の振動があってもずれたりしないと思うのだが、いつの間にか動いていた?ということがある。実は水面で、使いながらちょこちょこ調整したことを忘れているのか、えっ!と言うほど標準位置からはずれていたりする。

いずれにしろ前回使用時とは燃料の混合比や温度など条件の変化が考えられるから、始動が不調と感じたらすぐに初めの "標準位置"に戻してからネジを調整しよう。

今さら不要とは思うが、マニュアル指定のネジ標準位置は:

AS500以前 ティロトソン(Tilotson)キャブレタ

調整ネジは1本だけしかなく、閉めてから 1-3/4 回転戻す

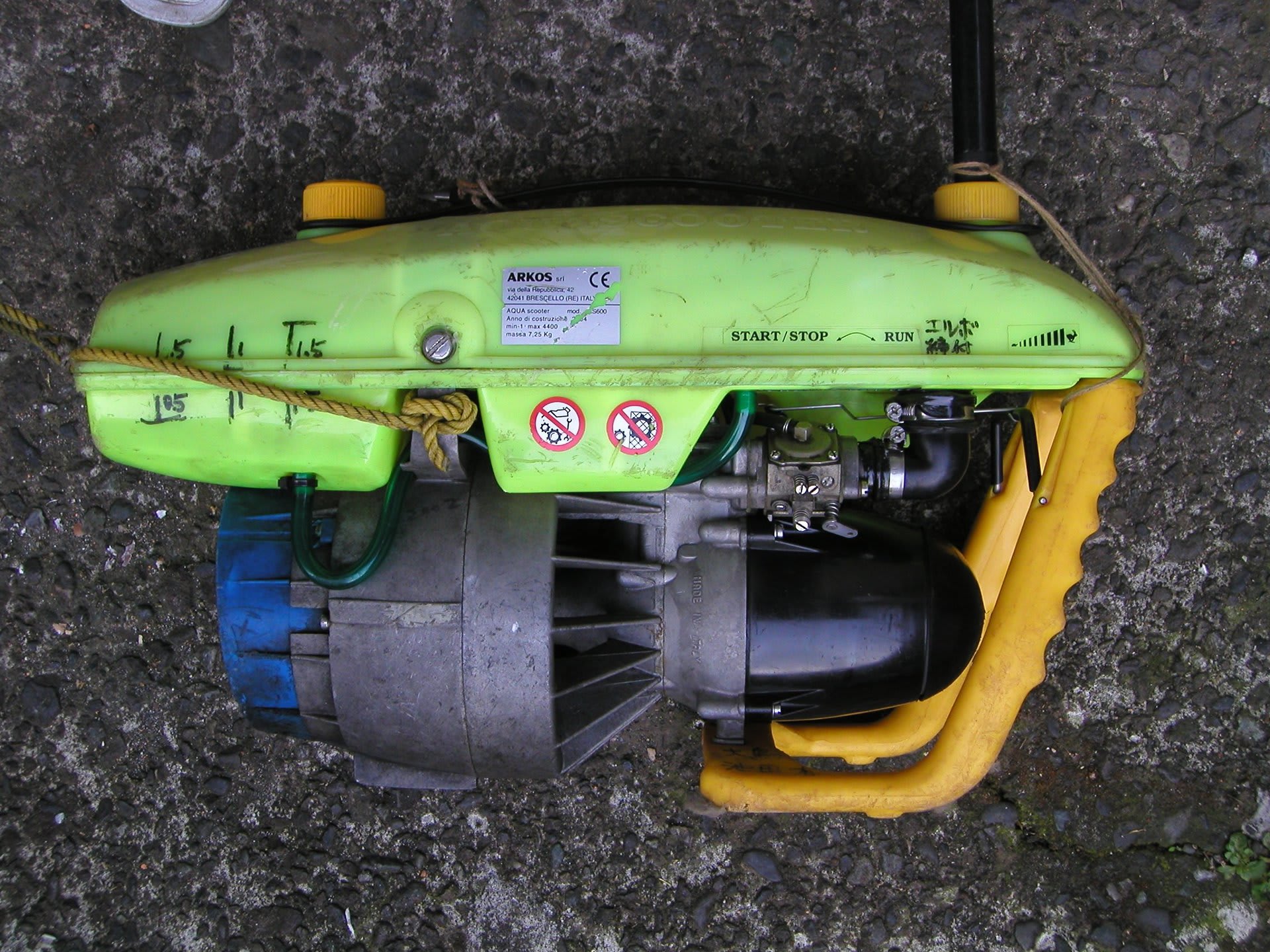

AS600 ウォルブロ(ワルボロ)Walboro キャブレタHDA-115形

L,Hネジとも 1-1/8 回転戻す

AS650 ウォルブロ(ワルボロ)Walbro キャブレタHDA-233B形

Lネジ 2回転、 Hネジ 1-3/4 回転戻す

ただし、スクータ本体の型式は同じでも、キャブを載せ替えてあれば、そのキャブに合わせる必要がある。

キャブの詳細は別途「整備編」で作動図などと共に紹介するが、その調整ネジは文字通り、主としてLがアイドリング、Hが中~最高速に影響する。どちらのネジも閉めるにつれ燃料流量が減少する。

始動性にはL/Hネジ両方とも影響するので、どちらも過剰に閉めず、「標準位置」に戻して始動ロープを引く。

それで始動できなければ:

チョークを掛けてみる・・・・これで始動すれば、燃料流量が少な過ぎたと判断し、Lネジをゆるめた上、チョークなしで再度試してみる。私の経験では、ゆるめるのは1/4回転づつなどと大雑把で構わない。それでも駄目なら、H ネジも半回転ほどゆるめてみる。

これで始動すれば一安心だが、駄目なら次項のプラグ・高圧の点検と、面倒な作業が続く・・・・

さて、始動出来たとしても、L ネジの位置はマニュアルでは、「アイドル回転が安定する位置に設定する」などと簡単に書かれているだけだ。

そこでウォルブロ社や他の機器の記述を参照すると、次のように説明されている:

「Lネジ(アイドリング)の調整は、左へ回してネジを緩め、混合気を濃くしていくと回転が上がり、更に回すと回転が低くなり始めるから、この時の最高点より少し右へ締め戻したところにする」 実地でもこの通りの動作となるから、試して欲しい。

H ネジは、アイドリング調整にはほぼ使わないが、最高速の調整には専らこちらを使う。始動後、アクセルを一杯に握りながら、右回しで締めていくと燃料流量は減るが、逆に回転が上がってくる。これは空気と燃料の混合割合=空燃比=が「薄い」効率の良いほうへと変わるからだ。

これだけなら調整も簡単だが、H ネジも上記の通り始動性に影響するので、それを調整して燃料が全体的に薄くなりすぎると始動しなくなる。従って、始動が出来て高回転も出るという位置に調整することが肝要だ。薄いなら濃くしようと L ネジのほうを更に左に大きく戻すと、回転の低い領域に入ってしまい、始動出来ないことになる。

エンジンを回しながらの調整は必ず水中で行うこと!

水中でといっても、操縦しながら細かく調整するのは意外と難しい。波静かな岩場であれば、岩に先端を押し付けながらエンジンを吹かすのがやり易い。砂地の浅場では砂を吸込んだりと厄介だが、膝などに押付けて吹かしながら調整する。

後端を水面上に出し、壮大な噴水を楽しみながら調整することも出来そうで、そんな画像が(2015年2月現在)YouTube に投稿されている。しかし画面で判断できるように、うっかりするとスノーケルから浸水しかねないから注意が肝要だ。

https://www.youtube.com/watch?v=a6dNdfMV3v4

YouTube の画像は時々で削除されたりするのであまりあてにならないが、時には参考になるものが投稿される。他の情報同様、直接URLだけの引用をしない方針だが、時には紹介したい。

つい最近気づいたものに、VIDRAX FISHING というブルガリアの業者(販売HPあり)がキャブレタの調整をしている場面がある。素晴らしい調整設備を備えていて驚きだが、調整には手間を掛け過ぎのようでもある。水中で調整すればより簡単だと私は感ずるのだが、どうだろうか。

https://www.youtube.com/watch?v=LXg-HD0SmF8

4、プラグと火花電圧

キャブレタの調整をしてもエンジンが始動できない時は、点火プラグを点検しなければならない。今までは各点検事項を紹介してきたが、予め調整も済ませて海岸へ持って来たのに始動できないという時は、実は他のことを放っておいて、さっさとプラグをみたほうが良いとも言える。この点は、臨機応変に対処して欲しい。

プラグレンチは必ず本機と共に持参することが最重要だ。

プラグ被り=濡れ

本機の使用にあたって常に悩まされるのがこのプラグ被りだ。私の場合海岸到着後2回に1回はこの原因で始動が出来ないと言っても過言でないくらいだ。始動しないから何度も紐を引き、諦めてプラグを外すと案の定、べったりと燃料で濡れている。流量などを詳細に点検調整すればこんなことも起きないのかと訝りながら毎度繰り返している。

外したプラグの電極が濡れて(被って)いれば、燃料過剰の可能性があるが、点火しないから燃料が溜まっただけとも考えられる。濡れていては火花が飛ばないから、口で吹いたり、拭き取るなどして碍子部分を乾燥させようとするが、中々きれいになってはくれない。ティッシュペーパーなどあれば好都合だ。一案としてはプラグ孔にねじ込まず、載せておくだけにして、始動ロープを引くと圧縮空気で少しは付着燃料を吹き飛ばすことが出来る。憎むべきタバコ用のライターで焙るのも悪くはない。

手っ取り早いのは新品の予備プラグに交換することだ。

これだけでたちまちエンジン始動、何の問題もなし!ということが実に多い。つまり1発目の始動がうまくいけば、本質的な不調でない限りその後の問題なしと感ずる。

余りにもそうした頻度が高いので私は今では、5~6回始動ロープを引き、だめならチョークを掛けて2~3回引いてみる、それでも駄目ならすぐプラグを外してみる癖がついてしまった。

なお、プラグキャップを外すときは、端子とプラグ頭が固着したままケーブルから抜けてしまうことがあるので、キャップを何度か、動く範囲で少しねじり、ゆるめてから引抜くのが安全だ。

プラグレンチに何度も言及するが、これは鉄にメッキしたもので、海ではすぐ錆びてしまう。しかし機能には関係ないので、スクータのハンドル、取っ手などにねじ止めしたり、テープで留めておく事ができる。私は取っ手に脱着式結束バンド(リピートタイ)で簡単に留めている。

レンチの柄は銛の中柄で代用できる。ナイフも使えるように、レンチに切込を付けておくと楽だ。邪魔でなければ柄を差し込んでエポキシ接着剤で固めて置く手もある。全体に錆止めを塗っておくのが良い。

プラグ汚れ具合

私のスクータは新品プラグを取り付けて、1日使っただけでも白かった碍子がこげ茶色などに汚れて、カーボンが溜まっている。今まで使ってきた5台全てが同じ傾向だったのでそんなものかと思っていたところ、仲間のプラグはいつまでたってもすっきりしたキツネ色のようだ。キャブ設定が悪いか、混合オイルが悪いか、或いは使い方が悪いのか・・・・

この写真に示したのは、BP-4HSで右から新品、1番は1日使っただけ、2はちょっと使ったが不調で交換、3は20回以上使ったと思うもの。すべてパーツクリーナを吹き付け、ブラシなどで清掃してあり、3は少し不安ながらそれでも全てが使える。しかし、時間が勿体ない現場では予備プラグを用意して置き、交換しながら使うのが一番だ。

なお、左端はイリジウムプラグで、仲間内では一発始動が可能で素晴らしいというので、試してみたが、他のみんなとは違い、私のものでは始動はするが回転が不調になって使えなかった。原因は未解明。

仲間のプラグはこんな焼け具合で、かなり使い込んだネジ部の汚れ=カーボン付着に比べると、碍子はきれいだ。これは付属のボッシュプラグ

道具を持って来なかった!

という場合は、取敢えずプラグが被っていると仮定して燃料コックを閉じ、アクセル全開で繰返し始動ロープを引く。これによってキャブレタからシリンダまでガソリンを出来るだけ早く空にし、更に引き続けることで多量の流入空気によって付着燃料を吹飛ばしプラグを乾燥させる。何度も引いているうちに始動の兆候があればしめたものだ。燃料コックを開けて更にロープを引き、始動させる。

内部の燃料を早く空にするには、既に触れた方法だが、燃料コックのところでキャブレタと繋ぐゴムの燃料チューブを外し、チューブ内のガソリンを捨てて燃料系を素早く空にする。ゴムチューブはただ差し込んであるだけなので、ダイビングナイフなどでこじれば簡単に外すことも出来る。こうして同様に数十回もロープを引きプラグが乾燥出来たなと想像できたら、またチューブを元に戻してコックを開け、始動を図る。アクセルは基本的には開くのだが、私は再びプラグ被りが起きることを心配して全開にはしない。

暫く放置して自然にプラグが乾くのを待つということも考えられる。運転直後で内部に余熱がある場合は良さそうだが、数十分待ってもうまくいくとは限らない。従って、プラグレンチは必ず本機に付属させておくべきだ。

火花点検

点検は取説にあるので省略するが、現場で点検するのは昼間が殆どだろうから、火花が飛んでいても日射などで目に見えないことがある。特に狭い火花ギャップでは難しい。衣類などで光を遮って観察するとよい。

火花放電は自作で簡単に銅線を向い合せ、何ミリ火花が飛ぶかで確認できる。数ミリ以上のギャップにすると火花が良く見える。また、火花距離=ギャップは電圧に比例するから、高圧部の健全さの推定にもなる。写真の下のものはネオン検電器で、橙色に光るので分かり易い。ネオン管に抵抗をはんだ付けしただけのもの。安価な市販品がある。

本当に火花が飛ばないようでは、簡単に修理出来ないので、その場は使用をほぼあきらめと言うことになる。

以下次回

=小坂夏樹=

Blog=第4回「現地でのトラブル対策 始動不可」その2 終り=

=始動不可・前頁からの続き=

2、スノーケルと空気室は、点検も簡単で、通常は陸上での始動トラブルに無関係と思われる。しかし、時には珍妙な失敗もある:

私の遠征時には、長さが丁度ぴったりのこのスノーケル内に、銛先の中柄(押し棒と言う者が多いが)を数本入れて両端を粘着テープや発泡材で塞いで持参する。宿での荷ほどき時に、塞いでいた粘着テープがパイプ内部を塞ぐ状態になっていたのに気づかず海岸へ行き・・・・一瞬始動してすぐエンストを繰返してしまい、中々気が付かなかった。

ごみを吸込むのも困るから、取付時には無駄と思わず中を覗いてみることだ。

空気室には水が溜まっていることがあり、うっかりすると燃料通路に侵入してしまうことがある。毎回使い終わったら必ず点検すればこんなことは防げる。

また、気が付くとガソリンが溜まっていることもある。これはキャブからエンジン回転に伴う圧力変化で霧化した燃料が押出されてくるものと、燃料タンクの口元にある小さなゴムバルブ=タンク内圧を保つ一方向弁が不良で逆流して来るものがある。これ自体は始動にそれほど影響しないようにも思うが、プラグ被りの原因になりかねないから逆さにして排出しておくのが望ましい。

なお、吸気系統は 「水中(正しくは水面)実走行中の浸水トラブルが多い」 ので、別のページで詳しく取上げる予定

3、キャブレタ調整は、なかなか思うように行かないものだ。チェンソーが同じ膜式キャブレタを使っているので、或いは経験者にはたやすい作業かもしれない。しかしクラッチもなく、水中排気式のアクアスクータは初めから水の抵抗が掛かり遥かに厄介だ。

何にせよ、本ブログはエンジンの専門家でもない利用者の私が、これまた専門でない利用者の利便のために書いているので、内容は各自が実機を運転して検証して欲しい。

現場でのキャブレタ点検調整はチョークを掛けるかどうかということと、 L と H のネジを調整することに尽きる。その下にある大きなネジは機械的にアクセル(スロットル)の戻りを規制してアイドリングの回転を維持するだけの ISC=アイドルスピードコントロールネジだ。これは現実には常に高めの回転となるようネジを締め気味にしておくのが良い。そうすればアクセルを握らなくても始動は容易だ。水中では水の抵抗が掛かってもエンストし難くて安心感がある。但し、始動した途端にエンジンは吹かした状態となり轟音を発してしまう。

さて L と H の2本のネジだが、その位置つまり何回転戻したかは、運転の振動があってもずれたりしないと思うのだが、いつの間にか動いていた?ということがある。実は水面で、使いながらちょこちょこ調整したことを忘れているのか、えっ!と言うほど標準位置からはずれていたりする。

いずれにしろ前回使用時とは燃料の混合比や温度など条件の変化が考えられるから、始動が不調と感じたらすぐに初めの "標準位置"に戻してからネジを調整しよう。

今さら不要とは思うが、マニュアル指定のネジ標準位置は:

AS500以前 ティロトソン(Tilotson)キャブレタ

調整ネジは1本だけしかなく、閉めてから 1-3/4 回転戻す

AS600 ウォルブロ(ワルボロ)Walboro キャブレタHDA-115形

L,Hネジとも 1-1/8 回転戻す

AS650 ウォルブロ(ワルボロ)Walbro キャブレタHDA-233B形

Lネジ 2回転、 Hネジ 1-3/4 回転戻す

ただし、スクータ本体の型式は同じでも、キャブを載せ替えてあれば、そのキャブに合わせる必要がある。

キャブの詳細は別途「整備編」で作動図などと共に紹介するが、その調整ネジは文字通り、主としてLがアイドリング、Hが中~最高速に影響する。どちらのネジも閉めるにつれ燃料流量が減少する。

始動性にはL/Hネジ両方とも影響するので、どちらも過剰に閉めず、「標準位置」に戻して始動ロープを引く。

それで始動できなければ:

チョークを掛けてみる・・・・これで始動すれば、燃料流量が少な過ぎたと判断し、Lネジをゆるめた上、チョークなしで再度試してみる。私の経験では、ゆるめるのは1/4回転づつなどと大雑把で構わない。それでも駄目なら、H ネジも半回転ほどゆるめてみる。

これで始動すれば一安心だが、駄目なら次項のプラグ・高圧の点検と、面倒な作業が続く・・・・

さて、始動出来たとしても、L ネジの位置はマニュアルでは、「アイドル回転が安定する位置に設定する」などと簡単に書かれているだけだ。

そこでウォルブロ社や他の機器の記述を参照すると、次のように説明されている:

「Lネジ(アイドリング)の調整は、左へ回してネジを緩め、混合気を濃くしていくと回転が上がり、更に回すと回転が低くなり始めるから、この時の最高点より少し右へ締め戻したところにする」 実地でもこの通りの動作となるから、試して欲しい。

H ネジは、アイドリング調整にはほぼ使わないが、最高速の調整には専らこちらを使う。始動後、アクセルを一杯に握りながら、右回しで締めていくと燃料流量は減るが、逆に回転が上がってくる。これは空気と燃料の混合割合=空燃比=が「薄い」効率の良いほうへと変わるからだ。

これだけなら調整も簡単だが、H ネジも上記の通り始動性に影響するので、それを調整して燃料が全体的に薄くなりすぎると始動しなくなる。従って、始動が出来て高回転も出るという位置に調整することが肝要だ。薄いなら濃くしようと L ネジのほうを更に左に大きく戻すと、回転の低い領域に入ってしまい、始動出来ないことになる。

エンジンを回しながらの調整は必ず水中で行うこと!

水中でといっても、操縦しながら細かく調整するのは意外と難しい。波静かな岩場であれば、岩に先端を押し付けながらエンジンを吹かすのがやり易い。砂地の浅場では砂を吸込んだりと厄介だが、膝などに押付けて吹かしながら調整する。

後端を水面上に出し、壮大な噴水を楽しみながら調整することも出来そうで、そんな画像が(2015年2月現在)YouTube に投稿されている。しかし画面で判断できるように、うっかりするとスノーケルから浸水しかねないから注意が肝要だ。

https://www.youtube.com/watch?v=a6dNdfMV3v4

YouTube の画像は時々で削除されたりするのであまりあてにならないが、時には参考になるものが投稿される。他の情報同様、直接URLだけの引用をしない方針だが、時には紹介したい。

つい最近気づいたものに、VIDRAX FISHING というブルガリアの業者(販売HPあり)がキャブレタの調整をしている場面がある。素晴らしい調整設備を備えていて驚きだが、調整には手間を掛け過ぎのようでもある。水中で調整すればより簡単だと私は感ずるのだが、どうだろうか。

https://www.youtube.com/watch?v=LXg-HD0SmF8

4、プラグと火花電圧

キャブレタの調整をしてもエンジンが始動できない時は、点火プラグを点検しなければならない。今までは各点検事項を紹介してきたが、予め調整も済ませて海岸へ持って来たのに始動できないという時は、実は他のことを放っておいて、さっさとプラグをみたほうが良いとも言える。この点は、臨機応変に対処して欲しい。

プラグレンチは必ず本機と共に持参することが最重要だ。

プラグ被り=濡れ

本機の使用にあたって常に悩まされるのがこのプラグ被りだ。私の場合海岸到着後2回に1回はこの原因で始動が出来ないと言っても過言でないくらいだ。始動しないから何度も紐を引き、諦めてプラグを外すと案の定、べったりと燃料で濡れている。流量などを詳細に点検調整すればこんなことも起きないのかと訝りながら毎度繰り返している。

外したプラグの電極が濡れて(被って)いれば、燃料過剰の可能性があるが、点火しないから燃料が溜まっただけとも考えられる。濡れていては火花が飛ばないから、口で吹いたり、拭き取るなどして碍子部分を乾燥させようとするが、中々きれいになってはくれない。ティッシュペーパーなどあれば好都合だ。一案としてはプラグ孔にねじ込まず、載せておくだけにして、始動ロープを引くと圧縮空気で少しは付着燃料を吹き飛ばすことが出来る。憎むべきタバコ用のライターで焙るのも悪くはない。

手っ取り早いのは新品の予備プラグに交換することだ。

これだけでたちまちエンジン始動、何の問題もなし!ということが実に多い。つまり1発目の始動がうまくいけば、本質的な不調でない限りその後の問題なしと感ずる。

余りにもそうした頻度が高いので私は今では、5~6回始動ロープを引き、だめならチョークを掛けて2~3回引いてみる、それでも駄目ならすぐプラグを外してみる癖がついてしまった。

なお、プラグキャップを外すときは、端子とプラグ頭が固着したままケーブルから抜けてしまうことがあるので、キャップを何度か、動く範囲で少しねじり、ゆるめてから引抜くのが安全だ。

プラグレンチに何度も言及するが、これは鉄にメッキしたもので、海ではすぐ錆びてしまう。しかし機能には関係ないので、スクータのハンドル、取っ手などにねじ止めしたり、テープで留めておく事ができる。私は取っ手に脱着式結束バンド(リピートタイ)で簡単に留めている。

レンチの柄は銛の中柄で代用できる。ナイフも使えるように、レンチに切込を付けておくと楽だ。邪魔でなければ柄を差し込んでエポキシ接着剤で固めて置く手もある。全体に錆止めを塗っておくのが良い。

プラグ汚れ具合

私のスクータは新品プラグを取り付けて、1日使っただけでも白かった碍子がこげ茶色などに汚れて、カーボンが溜まっている。今まで使ってきた5台全てが同じ傾向だったのでそんなものかと思っていたところ、仲間のプラグはいつまでたってもすっきりしたキツネ色のようだ。キャブ設定が悪いか、混合オイルが悪いか、或いは使い方が悪いのか・・・・

この写真に示したのは、BP-4HSで右から新品、1番は1日使っただけ、2はちょっと使ったが不調で交換、3は20回以上使ったと思うもの。すべてパーツクリーナを吹き付け、ブラシなどで清掃してあり、3は少し不安ながらそれでも全てが使える。しかし、時間が勿体ない現場では予備プラグを用意して置き、交換しながら使うのが一番だ。

なお、左端はイリジウムプラグで、仲間内では一発始動が可能で素晴らしいというので、試してみたが、他のみんなとは違い、私のものでは始動はするが回転が不調になって使えなかった。原因は未解明。

仲間のプラグはこんな焼け具合で、かなり使い込んだネジ部の汚れ=カーボン付着に比べると、碍子はきれいだ。これは付属のボッシュプラグ

道具を持って来なかった!

という場合は、取敢えずプラグが被っていると仮定して燃料コックを閉じ、アクセル全開で繰返し始動ロープを引く。これによってキャブレタからシリンダまでガソリンを出来るだけ早く空にし、更に引き続けることで多量の流入空気によって付着燃料を吹飛ばしプラグを乾燥させる。何度も引いているうちに始動の兆候があればしめたものだ。燃料コックを開けて更にロープを引き、始動させる。

内部の燃料を早く空にするには、既に触れた方法だが、燃料コックのところでキャブレタと繋ぐゴムの燃料チューブを外し、チューブ内のガソリンを捨てて燃料系を素早く空にする。ゴムチューブはただ差し込んであるだけなので、ダイビングナイフなどでこじれば簡単に外すことも出来る。こうして同様に数十回もロープを引きプラグが乾燥出来たなと想像できたら、またチューブを元に戻してコックを開け、始動を図る。アクセルは基本的には開くのだが、私は再びプラグ被りが起きることを心配して全開にはしない。

暫く放置して自然にプラグが乾くのを待つということも考えられる。運転直後で内部に余熱がある場合は良さそうだが、数十分待ってもうまくいくとは限らない。従って、プラグレンチは必ず本機に付属させておくべきだ。

火花点検

点検は取説にあるので省略するが、現場で点検するのは昼間が殆どだろうから、火花が飛んでいても日射などで目に見えないことがある。特に狭い火花ギャップでは難しい。衣類などで光を遮って観察するとよい。

火花放電は自作で簡単に銅線を向い合せ、何ミリ火花が飛ぶかで確認できる。数ミリ以上のギャップにすると火花が良く見える。また、火花距離=ギャップは電圧に比例するから、高圧部の健全さの推定にもなる。写真の下のものはネオン検電器で、橙色に光るので分かり易い。ネオン管に抵抗をはんだ付けしただけのもの。安価な市販品がある。

本当に火花が飛ばないようでは、簡単に修理出来ないので、その場は使用をほぼあきらめと言うことになる。

以下次回

=小坂夏樹=

Blog=第4回「現地でのトラブル対策 始動不可」その2 終り=

チューブを抜き、コックを ON にしてポタポタガソリンが出てくるか。

チューブを抜き、コックを ON にしてポタポタガソリンが出てくるか。