わたしは、帰郷の日が1月22日の大雪の日に当たってしまい、雪の中を駅から徒歩で

歩く羽目になりました。

今年の冬は痛みを感じるほど空気が冷たく、フィールドに出るのが億劫でしたが、どうしても、

この件に決着をつけたくて、いささかしつこいようですが、フィールドに出たのでした。

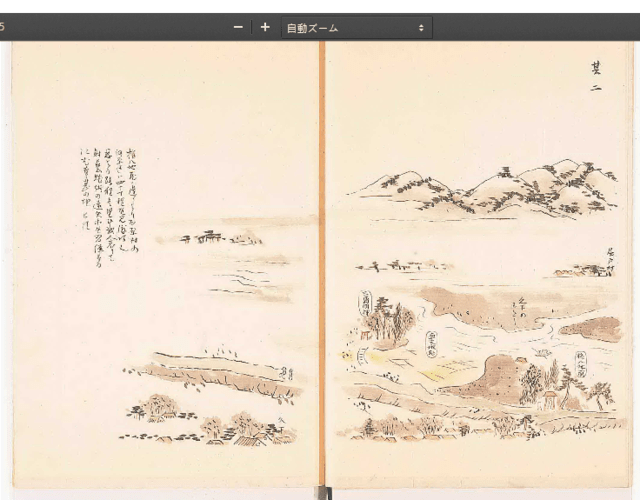

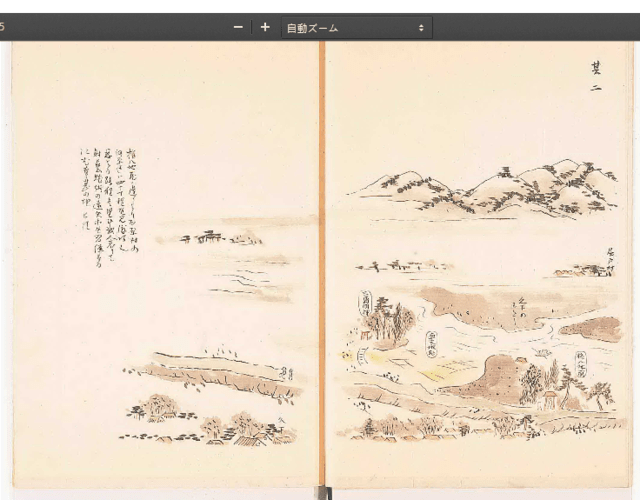

決着をつけたかったのは、この図の真偽でした。

これは、『増補忍名所図会』に描かれた久下氏館跡です。

この図には、堤外地、新川の三島神社(いわゆる外三島)に隣り合う形で久下氏の館跡が描かれています。

もちろん、昔の書籍の挿絵ですから、距離感が正確だとは限りませんが、しかし、久下氏館は、

外三島との関係を考えたうえで改めてとらえ直したいと考えたのでした。

久下氏及び市田氏の館跡と関連遺跡探訪は、2月4日、5日、15日にかけて行いました。

小回りを利かせるために自転車と自家用車を使いました。

ここでまず復習です。

過去の記事では、久下氏館跡、市田氏館跡として、以下の写真を紹介いたしました。

久下氏館跡

市田氏館跡。下の写真は今回の資料整理で見つけた、1986~87年頃のものです。

市田氏館については、下の写真の辺りが中心になると考えていました。

この当時は『埼玉の館城跡』所載の地図データに基づき、ゼンリンの住宅地図を参照しながら探索したのですが、

今回は、地元の方々から聞き取りをしながら探しました。

『埼玉の館城跡』によれば、久下氏館は、堤外地、久下の渡し場跡の傍にあったということになっており、

一方の、市田氏館跡は、そのやや下流の土手を挟んだ反対側にあったことになっております。

そこで、今回、わたしは久下の渡し及び権八地蔵付近から探索をはじめました。

熊谷駅南口付近を通過する旧中山道に沿って、久下に向い、久下氏と熊谷氏の所領争いのあった熊久地区を通過し

旧久下橋跡のある荒川土手に登ります。

土手の反対側には渡し場跡があります。

もし、この付近に久下氏館があったのならば、あの辺りの叢林が館跡でしょうか?

実は、この付近は私の子供の頃の川遊び場だったところです。

現在では、跡形もありませんが、かつては河川の流路変化によって取り残された、三日月形の池がいくつもあった場所で、

伏流水によって水が供給される、水の澄んだ、良いエビ釣り場でした。

あの叢林は河川改修整備の過程で埋め立てによってつくられたものということになります。

どうも、久下氏館跡はあそこではないようです。

この辺りには、土手を散歩している地元の方がたくさんいます。

年配の方に声をかけ、お話を伺います。

4人目に尋ねた方が、地元の地誌に詳しくご教示くださいました。

新久下橋の1本目と2本目の間にある竹藪とその付近が、昔から、古城(こじょう、ふるしろ)と呼ばれ

久下氏の館跡があったと言われているとのことでした。

早速、現場に向かいます。

土手を降りてみると、微高地があり、館跡らしい雰囲気があります。

付近の地形の細かな変化も確認しながら、竹やぶに近づきます。

館跡といわれる地域は、周囲よりも明らかに一段高く盛り上がっており、堀跡と捉えてもおかしくないような、

排水路用の溝もあります。あぜ道は土塁のようにも見えます。

さて、久下氏館跡と伝えられる場所です。

伝館跡は、やはり周囲よりもやや小高く、南に向ってやや傾斜があります。

伝館跡をぐるりと一周します。

確かに館跡の趣きはかろうじてとどめられているように見えます。

ですが、周囲に残る堀や土塁のような遺構状のものも、実際に当時のものの再利用と判断するには頼りない感じがします。

ここから今度は新久下橋の反対側にある市田氏館跡に向うことにします。

(つづく)

歩く羽目になりました。

今年の冬は痛みを感じるほど空気が冷たく、フィールドに出るのが億劫でしたが、どうしても、

この件に決着をつけたくて、いささかしつこいようですが、フィールドに出たのでした。

決着をつけたかったのは、この図の真偽でした。

これは、『増補忍名所図会』に描かれた久下氏館跡です。

この図には、堤外地、新川の三島神社(いわゆる外三島)に隣り合う形で久下氏の館跡が描かれています。

もちろん、昔の書籍の挿絵ですから、距離感が正確だとは限りませんが、しかし、久下氏館は、

外三島との関係を考えたうえで改めてとらえ直したいと考えたのでした。

久下氏及び市田氏の館跡と関連遺跡探訪は、2月4日、5日、15日にかけて行いました。

小回りを利かせるために自転車と自家用車を使いました。

ここでまず復習です。

過去の記事では、久下氏館跡、市田氏館跡として、以下の写真を紹介いたしました。

久下氏館跡

市田氏館跡。下の写真は今回の資料整理で見つけた、1986~87年頃のものです。

市田氏館については、下の写真の辺りが中心になると考えていました。

この当時は『埼玉の館城跡』所載の地図データに基づき、ゼンリンの住宅地図を参照しながら探索したのですが、

今回は、地元の方々から聞き取りをしながら探しました。

『埼玉の館城跡』によれば、久下氏館は、堤外地、久下の渡し場跡の傍にあったということになっており、

一方の、市田氏館跡は、そのやや下流の土手を挟んだ反対側にあったことになっております。

そこで、今回、わたしは久下の渡し及び権八地蔵付近から探索をはじめました。

熊谷駅南口付近を通過する旧中山道に沿って、久下に向い、久下氏と熊谷氏の所領争いのあった熊久地区を通過し

旧久下橋跡のある荒川土手に登ります。

土手の反対側には渡し場跡があります。

もし、この付近に久下氏館があったのならば、あの辺りの叢林が館跡でしょうか?

実は、この付近は私の子供の頃の川遊び場だったところです。

現在では、跡形もありませんが、かつては河川の流路変化によって取り残された、三日月形の池がいくつもあった場所で、

伏流水によって水が供給される、水の澄んだ、良いエビ釣り場でした。

あの叢林は河川改修整備の過程で埋め立てによってつくられたものということになります。

どうも、久下氏館跡はあそこではないようです。

この辺りには、土手を散歩している地元の方がたくさんいます。

年配の方に声をかけ、お話を伺います。

4人目に尋ねた方が、地元の地誌に詳しくご教示くださいました。

新久下橋の1本目と2本目の間にある竹藪とその付近が、昔から、古城(こじょう、ふるしろ)と呼ばれ

久下氏の館跡があったと言われているとのことでした。

早速、現場に向かいます。

土手を降りてみると、微高地があり、館跡らしい雰囲気があります。

付近の地形の細かな変化も確認しながら、竹やぶに近づきます。

館跡といわれる地域は、周囲よりも明らかに一段高く盛り上がっており、堀跡と捉えてもおかしくないような、

排水路用の溝もあります。あぜ道は土塁のようにも見えます。

さて、久下氏館跡と伝えられる場所です。

伝館跡は、やはり周囲よりもやや小高く、南に向ってやや傾斜があります。

伝館跡をぐるりと一周します。

確かに館跡の趣きはかろうじてとどめられているように見えます。

ですが、周囲に残る堀や土塁のような遺構状のものも、実際に当時のものの再利用と判断するには頼りない感じがします。

ここから今度は新久下橋の反対側にある市田氏館跡に向うことにします。

(つづく)