大変ご無沙汰いたしております。

いつまで続けられるかわかりませんがよろしくお願いいたします。

再開第1回ですが、吉見町にある首切り谷・地獄谷について紹介いたします。

調査日は2019.02.14です。

現場は黒岩横穴墓群のある八丁湖湖岸の最奥部の二つの谷が、首切り谷と地獄谷と呼ばれています。

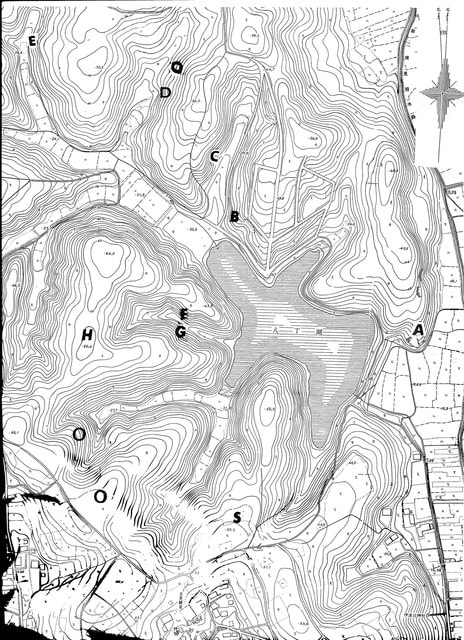

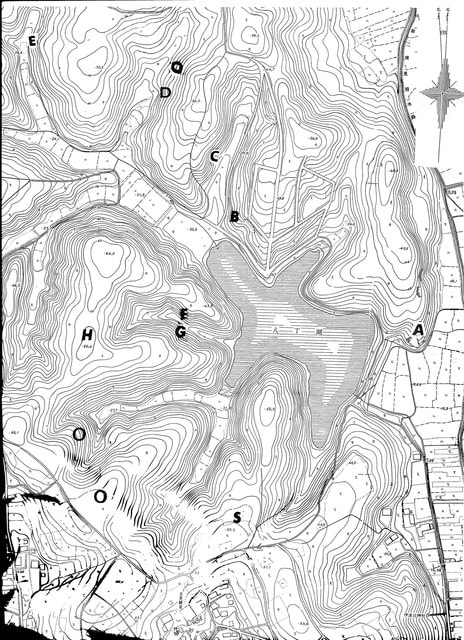

上の地図は黒岩横穴墓群の調査報告書から引いたものです。

図中、Dが首切り谷、Eが地獄谷です。

首切り谷、地獄谷の名前の由来ですが、文献的には『新編武蔵風土記稿』にも、

『吉見町史』にも記載が見つかりませんでした。

地元の方からの聞き取りによれば、名前の由来には諸説あるようですが、

首切り谷は松山城をめぐる攻防戦のなかで、捕えられた兵卒を処刑した場所であると

伝えられているようです。

一方の、地獄谷ですが、ここはその陰鬱で荒廃した風景が地獄のようであることに

由来しているということです。

当日はかなり寒かったです。

以前は、ヘラブナが放流され人気釣り場として釣り人がたくさんいたのですが、

現在は釣り自体が禁止されております。

八丁湖北岸を歩いていくと、以前紹介した原伏見神社の鳥居が現れます。

今回の訪問で驚いたのは、廃社になっているとばかり思っていた原伏見神社に新しい姫縄が飾られていたことです。

原伏見神社の鳥居前を過ぎると、谷津田沿いを歩く小道が現れます。

この道はすぐに二手に分かれます。

一つ目の山に向かう道が、首切り谷の入り口です。

しばらく道なりに進んでいくと、平場が現れます。

このルートはハイキング道になっており、結構、ハイカーとすれ違います。

地図では、この平場辺りで道が終わっているので、この平場周辺が首切り谷ということなのでしょう。

この平場の脇には、黒岩横穴墓群の一つ首切り谷1号墓が開口しています。

場所的に見ても、この横穴の前の平場が処刑に使われたと思われます。

さて、次に地獄谷に向います。

地獄谷は八丁湖の最奥部になります。

こんな低湿地がずっと続きます。

地獄谷に入りました。

地獄谷は、かつては水田があったと思われる低湿地なのですが、

現在は、荒廃がひどく、排水路も土砂の崩落でふさがれてしまってかなり水が溜まっていました。

今回は、寒い中で、地元の方にお話が聞けたのは収穫でしたが、さらに、多くの方から、

地元の伝承を集めるべきであると思いました。

最近では、心霊スポット認定を受けてしまっているようですが、夏場はマムシが多そうなので

注意が必要だと思います。

いつまで続けられるかわかりませんがよろしくお願いいたします。

再開第1回ですが、吉見町にある首切り谷・地獄谷について紹介いたします。

調査日は2019.02.14です。

現場は黒岩横穴墓群のある八丁湖湖岸の最奥部の二つの谷が、首切り谷と地獄谷と呼ばれています。

上の地図は黒岩横穴墓群の調査報告書から引いたものです。

図中、Dが首切り谷、Eが地獄谷です。

首切り谷、地獄谷の名前の由来ですが、文献的には『新編武蔵風土記稿』にも、

『吉見町史』にも記載が見つかりませんでした。

地元の方からの聞き取りによれば、名前の由来には諸説あるようですが、

首切り谷は松山城をめぐる攻防戦のなかで、捕えられた兵卒を処刑した場所であると

伝えられているようです。

一方の、地獄谷ですが、ここはその陰鬱で荒廃した風景が地獄のようであることに

由来しているということです。

当日はかなり寒かったです。

以前は、ヘラブナが放流され人気釣り場として釣り人がたくさんいたのですが、

現在は釣り自体が禁止されております。

八丁湖北岸を歩いていくと、以前紹介した原伏見神社の鳥居が現れます。

今回の訪問で驚いたのは、廃社になっているとばかり思っていた原伏見神社に新しい姫縄が飾られていたことです。

原伏見神社の鳥居前を過ぎると、谷津田沿いを歩く小道が現れます。

この道はすぐに二手に分かれます。

一つ目の山に向かう道が、首切り谷の入り口です。

しばらく道なりに進んでいくと、平場が現れます。

このルートはハイキング道になっており、結構、ハイカーとすれ違います。

地図では、この平場辺りで道が終わっているので、この平場周辺が首切り谷ということなのでしょう。

この平場の脇には、黒岩横穴墓群の一つ首切り谷1号墓が開口しています。

場所的に見ても、この横穴の前の平場が処刑に使われたと思われます。

さて、次に地獄谷に向います。

地獄谷は八丁湖の最奥部になります。

こんな低湿地がずっと続きます。

地獄谷に入りました。

地獄谷は、かつては水田があったと思われる低湿地なのですが、

現在は、荒廃がひどく、排水路も土砂の崩落でふさがれてしまってかなり水が溜まっていました。

今回は、寒い中で、地元の方にお話が聞けたのは収穫でしたが、さらに、多くの方から、

地元の伝承を集めるべきであると思いました。

最近では、心霊スポット認定を受けてしまっているようですが、夏場はマムシが多そうなので

注意が必要だと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます