熊谷市久下地区における、久下氏尊崇の念が強いということを、③において述べました。

市田氏に対しては、比較的どうでも良いというか、元荒川締め切り工事後、二つに分割された

旧大里村市田地区のイメージが強いせいなのか、地元でもご存じない方がいらっしゃるようです。

さて、久下地区には熊久(ゆうきゅう)という地域があります。

ここは、久下郷と熊谷郷の境界争いの舞台となったとされる場所です。熊谷直実は、平敦盛を討ったことで、

歴史的・文学的に後世に名を残しましたが、久下氏との関係で言えば、久下直光は母方の伯父であり、

幼い時に父を亡くした直実にとって、久下直光は養い親でもありました。

久下直光は直実を自分の郎党としてみていたようです。自分の処遇に不満を持った直実は、久下直光のもとを去り、

源頼朝挙兵後、頼朝に仕えて、熊谷郷の支配権を安堵されたのですが、境界を接する直光とは不仲で、境界争いが

続いていたことは、皆さまがご存じのとおりです。

所領争いの舞台となった熊久地区は、熊谷駅の南口を通る旧中山道を、東に徒歩で10分ほど下った場所にあります。

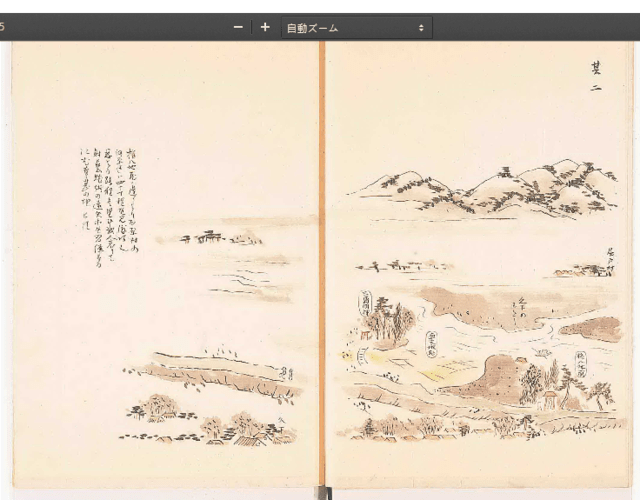

写真は、八丁と呼ばれる地域で、旧中山道は元荒川上を通過して、久下地区に向っています。

元荒川源流付近は、いくつかの支流があり、元荒川を横切る小さな橋を「熊久橋」と呼んでいます。

地元では、この橋を境界として、「熊谷直実と加藤清正が対陣した」という口碑が残されています。

もちろん、加藤清正は誤って伝えられたものですが、「横暴な加藤清正」像がこうした形で後世に

反映されていたことは興味深いです。

さて肝心の熊久橋ですが、実は3本あり、最初の写真は、旧中山道をバイパスさせるために作られたもので、

八丁の集落内を通過する旧中山道上にかかる下の写真の橋が、口碑に残された熊久橋であるということは、

祖母からよく聞かされました。

旧中山道を最近開通したバイパス道の交差点を通過すると、元荒川の本流が現れます。

ここも熊久橋であり、なんだかよくわからんという感じにもなります。

ちなみに、かつての元荒川はこの上流にある源流付近がきれいなだけで、この付近では家庭廃水が垂れ流しに

なっていました。

元荒川の源流は、荒川堤防下にある県水産試験場支場の池に噴出する伏流水です。

さて、先ほどの旧中山道と新道の交差点付近が熊久地区の入り口です。交差点を新道に沿い、

東に50メートルほど入ると、元荒川に沿った広大な水田地帯が広がっています。

新道が通って、この地域は見学しやすくなりました。

治水技術の未熟であった中世においては、元荒川クラスの平野の中小規模の河川は格好の農業用水源であり、

その周囲に広がる低地こそが農業生産力の基盤であった訳で、この地域をめぐって所領争いが行われたことは、

直実と直光のメンツの問題を超えた、領地経営の根幹にかかわる問題であったということができます。

市田氏に対しては、比較的どうでも良いというか、元荒川締め切り工事後、二つに分割された

旧大里村市田地区のイメージが強いせいなのか、地元でもご存じない方がいらっしゃるようです。

さて、久下地区には熊久(ゆうきゅう)という地域があります。

ここは、久下郷と熊谷郷の境界争いの舞台となったとされる場所です。熊谷直実は、平敦盛を討ったことで、

歴史的・文学的に後世に名を残しましたが、久下氏との関係で言えば、久下直光は母方の伯父であり、

幼い時に父を亡くした直実にとって、久下直光は養い親でもありました。

久下直光は直実を自分の郎党としてみていたようです。自分の処遇に不満を持った直実は、久下直光のもとを去り、

源頼朝挙兵後、頼朝に仕えて、熊谷郷の支配権を安堵されたのですが、境界を接する直光とは不仲で、境界争いが

続いていたことは、皆さまがご存じのとおりです。

所領争いの舞台となった熊久地区は、熊谷駅の南口を通る旧中山道を、東に徒歩で10分ほど下った場所にあります。

写真は、八丁と呼ばれる地域で、旧中山道は元荒川上を通過して、久下地区に向っています。

元荒川源流付近は、いくつかの支流があり、元荒川を横切る小さな橋を「熊久橋」と呼んでいます。

地元では、この橋を境界として、「熊谷直実と加藤清正が対陣した」という口碑が残されています。

もちろん、加藤清正は誤って伝えられたものですが、「横暴な加藤清正」像がこうした形で後世に

反映されていたことは興味深いです。

さて肝心の熊久橋ですが、実は3本あり、最初の写真は、旧中山道をバイパスさせるために作られたもので、

八丁の集落内を通過する旧中山道上にかかる下の写真の橋が、口碑に残された熊久橋であるということは、

祖母からよく聞かされました。

旧中山道を最近開通したバイパス道の交差点を通過すると、元荒川の本流が現れます。

ここも熊久橋であり、なんだかよくわからんという感じにもなります。

ちなみに、かつての元荒川はこの上流にある源流付近がきれいなだけで、この付近では家庭廃水が垂れ流しに

なっていました。

元荒川の源流は、荒川堤防下にある県水産試験場支場の池に噴出する伏流水です。

さて、先ほどの旧中山道と新道の交差点付近が熊久地区の入り口です。交差点を新道に沿い、

東に50メートルほど入ると、元荒川に沿った広大な水田地帯が広がっています。

新道が通って、この地域は見学しやすくなりました。

治水技術の未熟であった中世においては、元荒川クラスの平野の中小規模の河川は格好の農業用水源であり、

その周囲に広がる低地こそが農業生産力の基盤であった訳で、この地域をめぐって所領争いが行われたことは、

直実と直光のメンツの問題を超えた、領地経営の根幹にかかわる問題であったということができます。