二週続けてのザ・シンフォニーホール。

待望のマエストロ大植のマーラー9番だった。

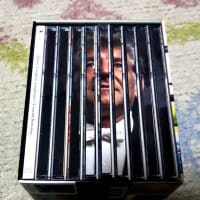

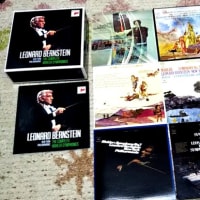

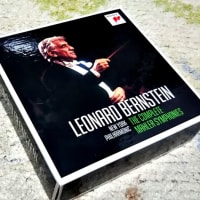

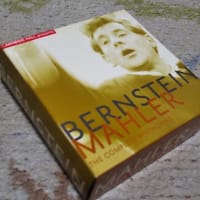

マーラー9番を実際に聴くのは、85年のバーンスタイン(大阪フェス)以来。

先週の聖響さんの時と違って、今回はゆとりを持って会場入りできた。

クワイヤ席一列目のやや下手寄りが今回の席。

オケはもちろん、対向配置。

ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー 演奏会

マーラー/交響曲第9番

指揮:大植英次

2009年6月21日(日)14:00開演

ザ・シンフォニーホール(大阪)

大植さん、ゆっくりとした歩みで登場。

燕尾服の襟が立っていたが、あれはわざとされていたのだろうか?

最初はとても気になったのだが、演奏が進むにつれて気にならなくなった。

テンポは、やはり遅かった。

2月の大フィルとの5番ほどではないものの、やはり、今回も遅いテンポによる彫塑の限りを尽くしたかのような聴き応え十分の演奏。

マーラーの9番を生で聴くこと自体、それでもう私には聴き応えは十分なのだが、それにしても、今回の演奏会も超重量級だった。

第1楽章は、その遅いテンポも全く違和感なく聴いていた。

不思議なもので、録音されたものだと、やたら気になる変わったテンポもその場に居合わせて聴いている時は「それがフツウ」に感じられることがよくある。

先日の聖響さんのベト8もそうだった。あれは、かなりの快速テンポだったのに、印象に残ったのは「しなやかさ」であり、解放された自由な気分の中で、ベト8の凝縮された凄味が次から次へと繰り広げられた快演であった。

今回のマーラーも、その遅さは、あの場にあっては「必然的」とも感じられるものだった。

(少なくとも両端楽章に関しては・・・)

同時に鳴り響く互いに干渉し合うようなフレーズや、あえぐような断片、ハープのきらめき、ティンパニの地鳴りや多様な打楽器の炸裂が、眼前、ほぼ180度に近い視野の中で繰り広げられた。

手すりのすぐ下では横一列に並んだコントラバスが、まるで一緒にダンスでも舞っているかのように体を揺らして細かいパッセージを刻んだり、長い音符をごおぉぉぉんと続けたり。

ああ、実演のインパクトは、やっぱり自宅でのディスク鑑賞とは全然違うのだ。

結尾前のフルート・ソロ、見事だったなぁ。

第2楽章は、ファゴットと管による例の出だしから聴いたことがない遅さで、慈しむように始められたが、続く第2ヴァイオリンの出は楽譜通りの(あるいはそれ以上の?)フォルテシモで、一音一音の際立ちが圧倒的。

ディスク鑑賞では埋もれそうなヴィオラの十六分音符もゾッとするような聞こえ方だ。

その遅さは5番の第3楽章の時と同様で、すでに当方は免疫が出来てるから、聴いててうれしくなるほどだった。

「おおっ、また、やってくれてるじゃないか!」・・・そんな感じ。

重々しいレントラー舞曲をマエストロは踊るように振る。

スリムになって、以前よりも、またアクションが大きくなっているように思われたが、力みはなく、バーンスタインとクライバーを足して二で割ったような指揮だ。

そして、まるで楽章冒頭の場面がバラバラに切り離されて、わざとちぐはぐに並べ替えられたような、しかし、一箇所の吸い込み口へと次第に集約されていく結末も、遅々とした歩みのうちに、その断片はひとつずつ愛撫されるように奏でられて消えていった。

第3楽章も、当然(!)遅かった。

もう、ここまで来れば、「これがフツウ」の大植流に丸ごと漬かっている自分である。

遅いテンポによって、いつもは聴き飛ばしてしまいがちな音符達、作曲家が書いた音の全て(とは言えないだろうが、その多く)の存在感、その意味付けみたいなものを肌で感じながら聴き進む醍醐味。

かつて、名古屋で聴いたチェリビダッケの「悲愴」などで感じたのと同じ醍醐味だ。

そんな激遅の地獄絵巻みたいな第3楽章を、すぐ目の前で、オケの最後列の次の列で聴いていて、どうにかならない方がおかしいとも言えるくらい圧倒された。

各パート、各フレーズが確実に鳴り切って進軍していく、すごい高カロリーな時間の連続。しかも、どの楽器も丹念に、丁寧さを保ちつつ・・・・。

三連符と四分音符・八分音符のぶつかり合いが、キャタピラに何かが挟まって破裂寸前の戦車の悶えみたいにハラハラさせる。

中間部のトランペットのソロの生クリームみたいな柔かな音色にしばし恍惚となる。

最後の加速には、いやでも術中にはめられる。

ギロチンで断ち切られるような結末は、大植氏はバーンスタインがよくやったように両手で指揮棒を持ち、神主さんが御祓いをするような仕草で振り終えた。

暫しの沈黙。

それにしても、いつもより格段に遅い中間二楽章は、大変な集中を余儀なくさせられた。

私は、第2楽章の終わった後、無意識的に上半身をほぐす体操みたいなことをやっていた。

ザ・シンフォニーの席で、あんなに微動だにせずに聴いていたことって、今までそんなになかったのではないだろうか?

そして、終楽章。

第1楽章の半分以下、第3楽章の三分の一にも満たない小節数だが、なんという音楽なんだろう。

ここでも、(たぶん)遅かったと思うが、全く違和感はなかった。

祈るような音楽を祈るように指揮するマエストロ。

弱奏部での入れ替わり明滅する管のソロを、まるで台詞を聞くように聴き入る。

そして、例の部分がやってきた。

122小節からの強烈な弦の嘆きと、それに続く最後の輝きを思い入れたっぷりに鳴らし、もう二度とお目にかかれない美しい日没を見ているかのようなひとときだった。

その後、ワルターが「彼はこの世に別れを告げる。その結尾は、あたかも青い空に熔けていく白い雲のようである」と評した結尾へと進む、あの時間は忘れられない。

音楽はどんどん透明度を増しつつ、音量差は息苦しいほどに狭められ、弦の出に弓が震える程となると、もう我慢も限界となったのか、客席の数箇所から咳払いが聞こえた。

私の斜め後ろからのそれは、お気の毒になかなか収まらず、その方はたぶん必死で口を覆われていたことだろう。

咳ノイズも、この場の極度の緊張と感銘に水を注すほどでもなく、音楽はどんどん「白い雲」に向かって上がっていく。

休符(と言うより空白)とフレーズの断片が交互する様子を息を殺してじっと聴き入っていると、その「熔けていく白い雲」のリアルなイメージが浮かんできて、ほとんど泣きそうになってきた。

終楽章について大植氏はプログラムに談話を寄せていて、それによると「私が抱いている曲のイメージは“人生の始まりから未来へと向かう音楽”です」と言い、「第4楽章は、人生の試練を乗り越えた安堵の思い、そして自分に聴かせる子守歌です。神様は試練もくれたが、今、ここに来ることができた・・・・・という思いと、魂が彼岸に行ってからのエンドレスの世界・・・・・。最後は“魂の新たな旅立ち”のように思えます」(プログラムより引用)とも言っているが、まさに、その通りだと思えた。

なんと、いとおしく切ない結末なのだろう。

音楽が耳には聴こえなくなり、棒もほとんど動かなくなったが、まだ会場内は青い空に熔け行く雲の残像が見えているような、何かを見送るような気配が満ちていて、指揮者も、単に静止しているだけではない、さっきまでの物語を反芻しているかのような不思議な律動感さえ感じさせながら両腕を宙に置いたままそこにいた。

気づかない程ゆっくりと、その腕は下りてきて、みんなが我に返るまで、いったいどれだけの時間が経過していたのか全然分からない。

私は、耳に聴こえる音が無くなってから拍手が起こるまての間に涙があふれて仕方なかった。

拍手はオーケストラが退いても止まず、マエストロは一人舞台に呼び戻された。

(写真は梶本HPより)

・・・・と、まあ、感動的なコンサートでありました。

所詮、年に数度のコンサート通いしかできぬ感激屋の田舎親父のつぶやきですからね、月に何度もコンサートに行ってる御仁殿から見ればツッコミ所も多々あったかも知れません。

でも、私は感動しました。

マーラーの人生そのものをなぞったようなこの大曲に、そして、その一音一音を大事に大事に鳴らして聴かせてくれたマエストロとオーケストラに感謝の念でいっぱいです。

今だったら生で「大地の歌」を聴いてもメタメタになっちゃうだろうな。

写真集(北ドイツ放送のHPより)

広島公演の感動的な模様が綴られております

NOW OR NEVER

サイン会で、かなり接近遭遇していたようです!

天井桟敷のつぶやき

待望のマエストロ大植のマーラー9番だった。

マーラー9番を実際に聴くのは、85年のバーンスタイン(大阪フェス)以来。

先週の聖響さんの時と違って、今回はゆとりを持って会場入りできた。

クワイヤ席一列目のやや下手寄りが今回の席。

オケはもちろん、対向配置。

ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー 演奏会

マーラー/交響曲第9番

指揮:大植英次

2009年6月21日(日)14:00開演

ザ・シンフォニーホール(大阪)

大植さん、ゆっくりとした歩みで登場。

燕尾服の襟が立っていたが、あれはわざとされていたのだろうか?

最初はとても気になったのだが、演奏が進むにつれて気にならなくなった。

テンポは、やはり遅かった。

2月の大フィルとの5番ほどではないものの、やはり、今回も遅いテンポによる彫塑の限りを尽くしたかのような聴き応え十分の演奏。

マーラーの9番を生で聴くこと自体、それでもう私には聴き応えは十分なのだが、それにしても、今回の演奏会も超重量級だった。

第1楽章は、その遅いテンポも全く違和感なく聴いていた。

不思議なもので、録音されたものだと、やたら気になる変わったテンポもその場に居合わせて聴いている時は「それがフツウ」に感じられることがよくある。

先日の聖響さんのベト8もそうだった。あれは、かなりの快速テンポだったのに、印象に残ったのは「しなやかさ」であり、解放された自由な気分の中で、ベト8の凝縮された凄味が次から次へと繰り広げられた快演であった。

今回のマーラーも、その遅さは、あの場にあっては「必然的」とも感じられるものだった。

(少なくとも両端楽章に関しては・・・)

同時に鳴り響く互いに干渉し合うようなフレーズや、あえぐような断片、ハープのきらめき、ティンパニの地鳴りや多様な打楽器の炸裂が、眼前、ほぼ180度に近い視野の中で繰り広げられた。

手すりのすぐ下では横一列に並んだコントラバスが、まるで一緒にダンスでも舞っているかのように体を揺らして細かいパッセージを刻んだり、長い音符をごおぉぉぉんと続けたり。

ああ、実演のインパクトは、やっぱり自宅でのディスク鑑賞とは全然違うのだ。

結尾前のフルート・ソロ、見事だったなぁ。

第2楽章は、ファゴットと管による例の出だしから聴いたことがない遅さで、慈しむように始められたが、続く第2ヴァイオリンの出は楽譜通りの(あるいはそれ以上の?)フォルテシモで、一音一音の際立ちが圧倒的。

ディスク鑑賞では埋もれそうなヴィオラの十六分音符もゾッとするような聞こえ方だ。

その遅さは5番の第3楽章の時と同様で、すでに当方は免疫が出来てるから、聴いててうれしくなるほどだった。

「おおっ、また、やってくれてるじゃないか!」・・・そんな感じ。

重々しいレントラー舞曲をマエストロは踊るように振る。

スリムになって、以前よりも、またアクションが大きくなっているように思われたが、力みはなく、バーンスタインとクライバーを足して二で割ったような指揮だ。

そして、まるで楽章冒頭の場面がバラバラに切り離されて、わざとちぐはぐに並べ替えられたような、しかし、一箇所の吸い込み口へと次第に集約されていく結末も、遅々とした歩みのうちに、その断片はひとつずつ愛撫されるように奏でられて消えていった。

第3楽章も、当然(!)遅かった。

もう、ここまで来れば、「これがフツウ」の大植流に丸ごと漬かっている自分である。

遅いテンポによって、いつもは聴き飛ばしてしまいがちな音符達、作曲家が書いた音の全て(とは言えないだろうが、その多く)の存在感、その意味付けみたいなものを肌で感じながら聴き進む醍醐味。

かつて、名古屋で聴いたチェリビダッケの「悲愴」などで感じたのと同じ醍醐味だ。

そんな激遅の地獄絵巻みたいな第3楽章を、すぐ目の前で、オケの最後列の次の列で聴いていて、どうにかならない方がおかしいとも言えるくらい圧倒された。

各パート、各フレーズが確実に鳴り切って進軍していく、すごい高カロリーな時間の連続。しかも、どの楽器も丹念に、丁寧さを保ちつつ・・・・。

三連符と四分音符・八分音符のぶつかり合いが、キャタピラに何かが挟まって破裂寸前の戦車の悶えみたいにハラハラさせる。

中間部のトランペットのソロの生クリームみたいな柔かな音色にしばし恍惚となる。

最後の加速には、いやでも術中にはめられる。

ギロチンで断ち切られるような結末は、大植氏はバーンスタインがよくやったように両手で指揮棒を持ち、神主さんが御祓いをするような仕草で振り終えた。

暫しの沈黙。

それにしても、いつもより格段に遅い中間二楽章は、大変な集中を余儀なくさせられた。

私は、第2楽章の終わった後、無意識的に上半身をほぐす体操みたいなことをやっていた。

ザ・シンフォニーの席で、あんなに微動だにせずに聴いていたことって、今までそんなになかったのではないだろうか?

そして、終楽章。

第1楽章の半分以下、第3楽章の三分の一にも満たない小節数だが、なんという音楽なんだろう。

ここでも、(たぶん)遅かったと思うが、全く違和感はなかった。

祈るような音楽を祈るように指揮するマエストロ。

弱奏部での入れ替わり明滅する管のソロを、まるで台詞を聞くように聴き入る。

そして、例の部分がやってきた。

122小節からの強烈な弦の嘆きと、それに続く最後の輝きを思い入れたっぷりに鳴らし、もう二度とお目にかかれない美しい日没を見ているかのようなひとときだった。

その後、ワルターが「彼はこの世に別れを告げる。その結尾は、あたかも青い空に熔けていく白い雲のようである」と評した結尾へと進む、あの時間は忘れられない。

音楽はどんどん透明度を増しつつ、音量差は息苦しいほどに狭められ、弦の出に弓が震える程となると、もう我慢も限界となったのか、客席の数箇所から咳払いが聞こえた。

私の斜め後ろからのそれは、お気の毒になかなか収まらず、その方はたぶん必死で口を覆われていたことだろう。

咳ノイズも、この場の極度の緊張と感銘に水を注すほどでもなく、音楽はどんどん「白い雲」に向かって上がっていく。

休符(と言うより空白)とフレーズの断片が交互する様子を息を殺してじっと聴き入っていると、その「熔けていく白い雲」のリアルなイメージが浮かんできて、ほとんど泣きそうになってきた。

終楽章について大植氏はプログラムに談話を寄せていて、それによると「私が抱いている曲のイメージは“人生の始まりから未来へと向かう音楽”です」と言い、「第4楽章は、人生の試練を乗り越えた安堵の思い、そして自分に聴かせる子守歌です。神様は試練もくれたが、今、ここに来ることができた・・・・・という思いと、魂が彼岸に行ってからのエンドレスの世界・・・・・。最後は“魂の新たな旅立ち”のように思えます」(プログラムより引用)とも言っているが、まさに、その通りだと思えた。

なんと、いとおしく切ない結末なのだろう。

音楽が耳には聴こえなくなり、棒もほとんど動かなくなったが、まだ会場内は青い空に熔け行く雲の残像が見えているような、何かを見送るような気配が満ちていて、指揮者も、単に静止しているだけではない、さっきまでの物語を反芻しているかのような不思議な律動感さえ感じさせながら両腕を宙に置いたままそこにいた。

気づかない程ゆっくりと、その腕は下りてきて、みんなが我に返るまで、いったいどれだけの時間が経過していたのか全然分からない。

私は、耳に聴こえる音が無くなってから拍手が起こるまての間に涙があふれて仕方なかった。

拍手はオーケストラが退いても止まず、マエストロは一人舞台に呼び戻された。

・・・・と、まあ、感動的なコンサートでありました。

所詮、年に数度のコンサート通いしかできぬ感激屋の田舎親父のつぶやきですからね、月に何度もコンサートに行ってる御仁殿から見ればツッコミ所も多々あったかも知れません。

でも、私は感動しました。

マーラーの人生そのものをなぞったようなこの大曲に、そして、その一音一音を大事に大事に鳴らして聴かせてくれたマエストロとオーケストラに感謝の念でいっぱいです。

今だったら生で「大地の歌」を聴いてもメタメタになっちゃうだろうな。

写真集(北ドイツ放送のHPより)

広島公演の感動的な模様が綴られております

NOW OR NEVER

サイン会で、かなり接近遭遇していたようです!

天井桟敷のつぶやき

臨場感溢れるリポートありがとうございます。

それに、比喩がとっても分かりやすいです!

>その場に居合わせて聴いている時は「それがフツウ」に感じられることがよくある。

私もそれを感じることがあります、前回のマラ5もだんだん終焉に近づくにつれ体が順応しはじめて、2日目には完全に心地よくなってました、それも指揮者の技量というか説得力なのかもしれませんね。

今後ともまたよろしくお願い致します。

jupiterさんの広島公演のレポは、本当に臨場感裕ですね。

会場の、マエストロに対する敬愛の情もしっかり伝わってきて、思わず感動してしまうほどでした。

マエストロ・エイジを応援するすばらしい仲間が、またお一人見つかった嬉しさを感じています。

今後ともよろしくお願い致します。

僕も、第3楽章はなかなか濃厚だな~と思いましたが、特別遅い演奏だとは全く思わなかったです。オケの方もこのテンポしかない、という感じでしたし。僕も2月に大植流に免疫が出来たのかも知れません。

親父りゅうさんのレポートを読むと、1週間たった今でも、一つ一つのフレーズが思い出されて来ます。音が消えてからの沈黙は、僕は足が震えました。息が本当に止まったかと思いました。カーテンコールではサイフが入っている鞄を座席の下に置き去りにして、前列に駆け寄ってしまいましたし・・・。何十年後に「のすたる爺」としてずっと語っていく演奏会になりそうな・・・そんな気がします(笑)

でも、本当に、それほど我を忘れさせる衝撃と言うか「何か」があった演奏でしたね。

>何十年後に「のすたる爺」としてずっと語っていく演奏会

全くその通りですね。

マエストロはダイエット成功してから、何か音楽面でも一つ深みへと進化したように思えます。

カーテンコールの熱気も良かったですね。私もスタンディング・オベイションしました。

そして、マエストロの「ありがとう」とでも言われたようなガッツポーズに、こっちも元気をもらいました。

聴いていないんです(香港に来てほしいなぁ)。

バルセロナではこんな演奏を繰り広げています。

アーノンクールかいな!?みたいな演奏です。

DLして聴いてみてください。

・田園

http://www.mediafire.com/?z5ydkxj0lth

・第9(べとべんの)

http://www.mediafire.com/?vsccmku0gim

・モーツァルトSym35

http://www.mediafire.com/?kimm2blg99d

・モーツァルトSym39

http://www.mediafire.com/?wv32qmdni3v

Eijiとお会いできたら、今春お亡くなりになったEijiの

母堂(英子さん)から24年前に頂いたお手紙を

是非Eijiにはお見せしたいっす。

(英子さんにはお会いしたことはないんですが)

いつもありがとうございます。

DL初心者なので、ぼちぼち聴かせていただきます。

(前のマーラー3番はちゃんと採れました。)

御母堂様と交流があったのですね。

ぜひ、コンサート後にでもお見せできればいいですね。

マーラー9番を聴くときに、どこかで、その追体験を願う自分がいます。そういう方は意外に多いのではないでしょうか?

誰でも、自分の中で伝説となってしまうほどの演奏との出会いを願っているのかも知れません。

また演奏する側も、そういう特別な気構えが必要な曲なのでしょうね。

大植氏も、「昨年、バルセロナで初めてやった」と仰っています。その前に大阪でやろうとした時は過労で倒れました。それは「未だ早い」との啓示だったかも知れませんね。

私も、バーンスタインの85年をNHKホールで聴いてます。

あのときの印象は圧倒的で、宗教的な儀式にも似た何かを植え付けられてしまった思いがあります。

親父りゅうさんの、大植氏の最近の演奏のレビューを拝見してますと師とはまた違った次元を見極め、昇りつつあるように感じます。

関東ではあふれかえるコンサートがありながら、大植さんはなかなか縁遠い存在です。

東京一極集中とか言われながらも、関西独自のクラシック文化も、うらやましく思います。

いつか、実際に聴いてみたいです。

大フィル、そしてシンフォニカー、関西フィル!

大植氏の今回の演奏も、曲への共感やオケのやる気、指揮者とオケの意気投合など、素晴らしい条件のもとで為し得た演奏だったと思いました。

それにしても、名曲ですね。今でも、心(頭)の中で、あの終楽章後半の浄化していく様が繰り返し繰り返し甦ってきています。

大阪のオケ、関西フィル、シンフォニカーはまだ実演未体験なので、聴きたいと思っているところなのですよ(平日の定期はなかなか行けなくて・・・)。