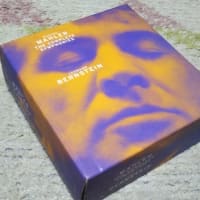

マーラー/交響曲第2番ハ短調『復活』

イヴォンヌ・ケニー(ソプラノ)

ヤルド・ファン・ネス(メゾ・ソプラノ)

ロンドン・フィルハーモニー合唱団

リチャード・クック(合唱指揮)

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

マルコム・ヒックス(舞台裏指揮)

デイヴィッド・ノーラン(コンサートマスター)

指揮:クラウス・テンシュテット

録音:1989年2月20日、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール(ロンドン)

これは、大変な名演でした。家でのディスク鑑賞としては近頃稀な感動をもたらしてくれました。昔、チェリビダッケのFM放送でスピーカーの前で、まるで実演に接するかのように手に汗握って聴いてた時の自分を思い出しました。聴き終えた後、しばらくは感動で放心状態でした。今でも、形容する言葉が見つかりません。こちらのsyuzoさんのブログのレビューが、その印象を伝えてくれていますのでご一読を。

テンシュテットは、今まで、それほどたくさん聴いていない指揮者で、最近、ぼちぼちと音盤が手元に集まりだした指揮者です。印象に残らない演奏もいくつかあり、長らく特別に食指が動くということはなかったです。数年前からぼちぼちと聴いたいくつかのライヴ録音などで、しだいに注目してきた指揮者です。

そして、この演奏。

何なんでしょうね、彼の創り出すこの独特の空気感というか、尋常ならざる気配は。ディスクでも、例えば、ベートーヴェンの序曲とか、シューマンの4番の序奏などても感じました。表面的にバランスをいじくったりテンポをどうこうしている訳ではないのに、他の演奏とはまるで違う、ゾッとするような深刻な空気の中に放り込まれる感覚。この「復活」では、その雰囲気が始終支配していて、聴いていて一種の金縛り状態になってしまう、と言っても全然大げさではないのです。先日、「第1楽章はつまらん」と書いたばかりなのに、ここでは息もつかせず聴かされてしまいました。冒頭からしばらく続く低弦の呻きの凄みは、さながら獲物を捜し求めて這いずり回る飢えたオオカミの如くです。劇的な部分は、バーンスタインなどよりも、ずっと自然でありながら、こちらの心の隠したい部分の内側の奥の奥まで白日の下にさらけ出さされるような怖さ・真実味があります。テンシュテットは、この曲で「感動させよう」とか「こう聴かせよう」とは考えていないのではないか?ただ、とり憑かれたかのように楽譜と対峙しひたすら音化する営みを、まるで宗教的儀式のように執り行っている・・・聴いていて、そんなふうにさえ思えてきました。叙情的な部分は、単に「よく歌っている」では済まされない切実感があり、胸に真っ直ぐ突き刺さって来ます。ある種の痛みを伴って・・・。

第3楽章では、ティンパニのピッチが、「おやっ?」と思わせる部分(私のイイカゲンな耳ですから、別に何も問題なしかも知れませんが・・・)もあったりしますが、そんな些細なことを口にするのも恥ずかしいような音楽が続きます。

第5楽章の出だしから暫く聴こえるコントラバスの地鳴りのようなさざめきが、第1楽章冒頭の形を変えた再来と思えたのは、この演奏が初めてです。そして、声楽が入ってからフィナーレまでのひとときは、これはもう奇蹟の時間と言ってもいい。オルガンの響きやバランスにも指揮者の意思が透徹しているかのようであり、今まで、ディスクでたくさんの「復活」を聴いてきましたが、それらの時間の中で、疑いも無く最高の時間でありました。

ちょうど癌との闘病期でもあり、この演奏について、そういうことと結びつけて考えても、あながち間違いではないと言えるかも・・・。

こういうことがあるから、音盤鑑賞の旅はやめられない。

小生もこのCDを購入し聴いていましたが、なかなかの名演でかなり感動していました。

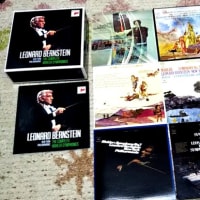

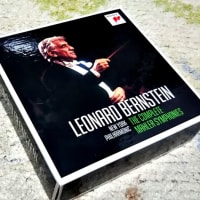

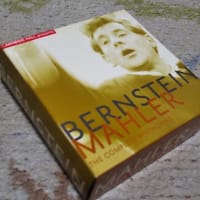

全集でのセッション版もありますが録音状態がいまいちで、今回のこのCD、リマスターの具合もよく名盤といっていいと思います。

久しぶりに音楽の話題がアップされてうれしく思います!

音楽ネタがめっきり書けなくて、申し訳ありません。

って言うか、読んでくださる方がいるってうれしい限りですね。

本当に、すばらしい演奏でした。

テンシュテットは未だ聴いていない演奏も多く、私にとっては、これからの出会いが楽しみな指揮者です。

セッション版のマーラー全集も、棚にありますが、ずっと前に聴いたきりなので、また聴き直してみたいと思います。