(2025年2月2日投稿)

【はじめに】

今回も引き続き、囲碁の手筋について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法―意外な急所がどんどんわかる』誠文堂新光社、2014年

※この本を読んで、手筋についての考え方は、目からウロコだった。

「ウッテガエシ」や「オイオトシ」といった石を取る筋のみを手筋と考えがちだが、そうではないことに、気づかせてくれたのが、大竹先生のこの本であった。

つまり、手筋は、相手の形の欠陥をとがめる手でもあるという。だから、欠陥のない形に対して手筋はうまれてこない。強い人の石には、そうした欠陥が少ないために、手筋を打てるチャンスはなかなかないものらしい。相手から手筋を打たれないように、形をしっかり打つことが大切だと、大竹英雄先生は強調している。

また、定石は相手の手筋を防ぐ形が中心であるという。形が悪ければ相手から手筋でひどい目に会わされる。手筋を学んだ効果は、相手の石の中に手筋を発見して戦いを有利に導くということもあるが、それ以上に自軍の石をしっかり打つようになることにあるというのである。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、115頁、148頁)

また、代表的な手筋であるオイオトシ(「追い落し」と本書では表記)についても、改めてポイントを適確に述べておられ、「独習書」ならではの良さであろう。

例えば、次のようにある。

「この追い落しの筋は実戦でもひじょうによく出る。

第2型についていえば、この追い落しの筋をみて、同図黒▲のサガリがいつでも先手で打てるということである。

サガリの筋でも出たように、第1線へのオリキリが活躍する場というのはきわめて多い。

また追い落しにかかるほうはといえば、それはダメヅマリになっているということである。

みなさんがこれから勉強するうえに、どういうのがダメヅマリなのか、それを注意するだけでも勝率がずいぶんあがるだろう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、120頁)

この追い落しの筋は実戦でもよく出てくるといい、第1線へのオリキリが活躍する場というのはきわめて多い。そして、追い落しにかかるほうはといえば、それはダメヅマリになっているということである。この点は、オイオトシを考える上で、重要なポイントである。

この点については、【補足】において、他の例を挙げておいたので、参考にしていただきたい。

【補足】第一線サガリ(オリキリ)の利き筋~溝上知親氏の著作より

【補足】第一線サガリ(オリキリ)の利き筋~You Tube石倉昇九段

なお、手筋の表記は本文に出てくるものをそのままにしてある。

例えば、オイオトシは「追い落し」、ウッテガエシは「ウッテガエ」といった具合である。

【大竹英雄氏のプロフィール】

・1942年5月12日生。福岡県北九州市出身。木谷實九段門下。

・1956年入段。

・1965年第9期首相杯争奪戦 優勝

・1967年第6期日本棋院第一位決定戦 優勝

・1969年初の十段位を獲得

・1970年九段

・1975年第14期旧名人戦で初の名人位に 初の王座位を獲得

・1978年初の碁聖位を獲得

・1986年碁聖位6連覇

・1992年世界囲碁選手権富士通杯 優勝

・1994年テレビ囲碁アジア選手権 優勝

・2002年名誉碁聖を名乗る

※通算獲得タイトル数 48

棋道賞最優秀棋士賞受賞2回

秀哉賞受賞1回

平成20年12月~平成24年6月 日本棋院理事長

【大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』(誠文堂新光社)はこちらから】

〇大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法―意外な急所がどんどんわかる』誠文堂新光社、2014年

【目次】

大竹英雄『囲碁 基礎手筋の独習法』

第1章 基本感覚の養成

No.1 単に固くツぐのがカタチ (第1型)

No.2 ノゾかれたらまずツげ (第2型)

No.3 傷を残さぬ打ち方 (第3型)

No.4 足早に辺を占める打ち方 (第4型)

No.5 ゆるまずオサエ込み (第5型)

No.6 遠慮なくハネる気合 (第6型)

No.7 周辺の状況に注意 (第7型)

No.8 2子のアタマ見ずハネよ (第8型)

No.9 絶対に欠かせぬノビ出し (第9型)

No.10 単にハネるカタチ (第10型)

No.11 単ギリからいく筋 (第11型)

No.12 形の急所――手厚いマゲ (第12型)

No.13 有効なタケフの連絡 (第13型)

No.14 有効なツギ方 (第14型)

No.15 切りをおそれない (第15型)

No.16 一間にトぶ形 (第16・17型)

No.17 封鎖をはかる形の急所 (第18型)

No.18 カケて封鎖(コスミ) (第19型)

No.19 上ツケして封鎖する筋 (第20・21型)

No.20 腹ツケの手筋 (第22型)

No.21 相手に調子を与えない (第23型)

No.22 相手にチャンスを与えない (第24型)

No.23 連絡を妨げる工夫 (第25・26・27型)

No.24 まず傷の補修 (第28型)

No.25 シチョウを狙う筋 (第29型)

No.26 シチョウがよい時の決め方 (第30型)

No.27 狙いをもった備え (第31・32型)

No.28 封鎖を避けるコスミ出し (第33型)

No.29 まず形をととのえる (第34型)

No.30 ゲタにカケて取る筋 (第35型)

No.31 アタリを気にしない――コウ (第36・37型)

No.32 模様を張るための上ツケ (第38型)

No.33 模様を張るためのケイマ (第39型)

No.34 模様を張るための大ゲイマ (第40型)

No.35 あと押しを避けるケイマ (第41型)

No.36 形の決め方 (第42・43型)

練習問題1~6

練習問題解答

練習問題7~12

練習問題解答

練習問題13~18

練習問題解答

第2章 やさしい手筋の学び方

No.37 コスミの手筋 (第1・2・3型)

No.38 ツケの手筋 (第4~7型)

No.39 コスミツケの手筋 (第8型)

No.40 ハサミツケの手筋 (第9・10・11型)

No.41 アテツケの手筋 (第12型)

No.42 アテコミの手筋 (第13・14型)

No.43 ケイマにツケコシ (第15・16・17型)

No.44 出切りの手筋 (第18型)

No.45 キリコミの手筋 (第19~22型)

No.46 ハネ出しの手筋 (第23型)

No.47 二段バネの手筋 (第24~27型)

No.48 オキの手筋 (第28・29・30型)

No.49 サガリの手筋 (第31型)

No.50 ワリコミの手筋 (第32・33・34型)

No.51 二子にして捨てる手筋 (第35型)

No.52 追い落しの手筋 (第1~4型)

No.53 ワタリの手筋 (第5・6型)

No.54 攻め合いの手筋 (第7~13型)

No.55 ウッテガエの手筋 (第14・15型)

No.56 シボリの手筋 (第16・17型)

No.57 コウの手筋 (第18~22型)

練習問題1~6

練習問題解答

練習問題7~12

練習問題解答

練習問題13~18

練習問題解答

第3章 実戦で学ぶ手筋

No.58 星の基本定石(1) (第1・2・3型)

No.59 星の基本定石(2) (第4型)

No.60 星の基本定石(3) (第5・6型)

No.61 星の基本定石(4) (第7・8型)

No.62 星の基本定石(5) (第9型)

No.63 星の基本定石(6) (第10~13型)

No.64 星の基本定石(7) (第14・15型)

No.65 星の基本定石(8) (第16~19型)

No.66 星の基本定石(9) (第20型)

No.67 置碁定石(1) ツケノビ定石 (第21型)

No.68 置碁定石(2) コスミツケ (第22型)

No.69 置碁定石(3) ボウシ (第23型)

No.70 置碁定石(4) ノゾキ (第24型)

No.71 シチョウ関係に生ずる手筋 (第25型)

No.72 石をサいて出る手筋 (第26型)

No.73 三々の対策 (第27・28型)

No.74 下ツケで連絡する手筋 (第29型)

No.75 分断する手筋 (第30型)

No.76 ツケ・トビの手筋 (第31型)

No.77 ワタリの手筋 (第32型)

No.78 模様を固める鉄柱 (第33型)

No.79 模様を消すボウシ (第34・35型)

No.80 模様を消す肩ツキ (第36型)

No.81 ハネツギからの狙い (第37・38・39型)

No.82 サガリの手筋 (第40・41型)

No.83 “2の一”に手あり (第42型)

No.84 ツケの手筋 (第43型)

No.85 サルスベリの手筋 (第44型)

練習問題1~6

練習問題解答

練習問題7~12

練習問題解答

練習問題13~18

練習問題解答

さくいん

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はしがき

・本書の独習法

・第1章 No.6 遠慮なくハネる気合い

・No.7 つねに周辺の状況に注意が必要である

・No.8 2子の頭は見ずにハネよ(格言)

・No.12 形の急所になる手厚いマゲ

・No.20腹ツケの手筋(第22型)

・No.22相手にチャンスを与えてはならない

・No.23連絡を妨げるための工夫

・No.36形の決め方

・第2章No.45 キリコミの手筋

・No.50 ワリコミの手筋

・No.52追い落しの手筋

・No.54 攻め合いの手筋

・No.55 ウッテガエの手筋

・第3章 実戦で学ぶ手筋●実戦感覚を養うにあたって

・第3章No.60星の基本定石(3)

【補足】第一線サガリ(オリキリ)の利き筋~溝上知親氏の著作より

【補足】第一線サガリ(オリキリ)の利き筋~You Tube石倉昇九段

はしがき

・出版社のほうから「基本を身につけるのに役立つ筋とか形、それに手筋を加えたような本を書いてほしい」という要請があった。

基本はたいせつである。

筋とか形とかいっても、その基本はきわめて単純な手法にかぎられている。

たとえば、ツギとかハネといったようなものである。

しかし手筋ともなってくると、いささかむずかしくなってくる。

一見なんの手もないような所へ、いきなりトビツケたり、ツケコしたりして手にするわけである。むずかしいといっても、こんな痛快なことはない。

・しかし、相手がそのような手筋の生ずる形に打ってくるか、こちらが積極的に手筋の生ずる形に導いていくかしなければ、手筋は生じない。

また言いかえれば、自分としては、相手から手筋を打たれて窮するような形にもっていってはいけない、ということである。

・そこに筋とか形とか手筋の問題が絡んでくる。

初心者の打つ碁には、ある意味ではいくらでも手筋の活躍できる場はある。

したがって、この著作で手筋なるものをしっかり勉強して、碁の醍醐味を十分味わっていただきたいという。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、1頁)

本書の独習法

〇一着の重要性の認識

・碁は数十手、百数十手の積み重ねで勝敗が決まる。

実はその一手一手が重要な役割をはたしている。したがって、それらを正しく頭の中に記憶させることが大切である。

〇まず第1章を確実にマスターする

・第1章は形とか筋と呼ばれるものの基本中の基本といえるものが網羅されている。

だから、まずこれを繰り返し読んで、確実に自分のものにして、それから第2章に移ってほしい。

〇第2章の勉強法

・第2章の筋の連けいは、第1章で学んだ基本形の複合である。

したがって、相手の石の動きも正確にキャッチできるようになる。

それをマスターするためには、図をいく度も繰り返して眺め、頭の中で石の変化が浮かぶようになるまで続けてほしい。

〇練習問題

・各章のあとに練習問題を提出しておいた。本文の応用だから、どの程度内容を理解できたかを示すバロメーターとして、取り組んでいただきたい。

〇最後に

・本書は初級者向きの教材を扱っているが、石の形、筋等に中級者でも間違えるようなものも含まれている。

初級者に限らず、感覚を正しい方向に是正するのに、かなりの力倆のある人でも役立つ。

・また、碁はいつの場合でも、絶対という手は少ないものである。

この著作に出た変化も絶対ではなく、周囲の状況が変わると、当然手段も変わってくる。

それを絶えず念頭におき、今後の勉強に励まれること切に希望する。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、6頁)

第1章 No.6 遠慮なくハネる気合い

No.6 ハネられるところは遠慮なくハネる

〇第6型 黒番

【第6型 テーマ図】

・第5型の1図黒1につづいて、本図白1とハッてきたあとの打ち方について考えてみよう。

【1図】(ハネる一手)

・こういうところでは、黒は1とハネなければならない。

・あとで述べる≪2子の頭≫にもなっているのだから、白の形を窮屈にするためにも、黒1は絶対。

※ただし、白にAと切られて困るような場合には、そのかぎりではない。

・白は、当然白2とハネるだろう。

・ふつうに黒3とノビていて十分。(第3型の1図の場合とは違う)

・黒5とノビれば、白Aはこわくない。

□別法に注意

【参考図】(二段バネ)

・白のダメヅマリをとがめる意味で、黒1、3と二段バネしていく筋も成立する。

(105ページ、第24型1図参照)

・なお、このあと白A、黒B、白C、黒D、白E、黒F、白ツギ(3)、黒Gとなるのが、定石のひとつであることをつけ加えておこう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、14頁)

No.7 つねに周辺の状況に注意が必要である

No.7 つねに周辺の状況に注意が必要である

〇第7型 黒番

【第7型 テーマ図】

・なんでも2子の頭はハネればよいかというと、なかなかそうは簡単にいかないのが、碁の面倒なところ。

・白1と隅(3, 三)に入ってきた石に対して、黒2とサエギるのは、この場合(三角印の黒がある)、当然である。

・白3に対して、黒はどう打つべきだろうか。

【1図】(正着―ノビ)

・このように、すぐ、そばに三角印の白がある局面では、黒1とノビなければならない。

・前型と同じように、黒Aとハネるのは危険(参考図参照)。

・いくら2子の頭とはいっても、黒Aとハネ、白に1の切りの余地を残してはよくない。

⇒第6型と比較してみよ。

□周辺に注意

・そばに相手(ここでは白)の石がある場合は、極力傷をつくらないように打つ心構えが必要。

【参考図】(とがめられる)

・ここで黒1とハネると、白2から白4と切られて窮す。

※このあと、どう打っても、黒1か、上方の3子のどちらかを取られてしまう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、15頁)

No.8 2子の頭は見ずにハネよ(格言)

No.8 2子の頭は見ずにハネよ(格言)

〇第8型 黒番

【第8型 テーマ図】

・白が1とオシアゲたという想定であるが、こういう形では黒は次にどう打つべきだろうか。

【1図】(2子の頭)

※冠頭にもあるように、≪2子の頭は見ずにハネよ≫という格言がある。

・この黒1がそれにあたる。こういうダメのツマっている形では特に有力な手になる。

※第8型は図のように黒2子に白2子と勢力関係が拮抗しているはずである。

ところが、次は黒番であるので、そこで起こるせり合いは、グンと黒に有利に展開するのが常識。

【2図】(白も対抗)

・白としては受け方に困るのだが、最強の抵抗は、2子の尻のほうを白2とハネる打ち方だろう。

(ただし、白2で白Aとトぶのもあり、黒B、白Cと変化する)

・そこで黒は3と応じて頑張ることになる。

※黒としてDの傷が気になるが、黒Eと1子をカミ取る余地が残されている以上、すぐ反撃されるという心配はない。

・つづいて次図。

【3図】(白の整形)

・手堅く白は4とツグ。問題はこのあと。

・もし黒ならどう対処するだろうか。

【4図】(しっかりした形)

・黒5とここをしっかりツグ。

※黒の実利は相当なもの。

このあと白はAとヒラいているくらい。

Aをはぶくと、黒B、あるいは黒Cあたりからの攻めがきびしくなる。

□次の狙いをみる

せっかく2子の頭をハネてみても、あとの打ちかたが分からないと、せっかくの強手が活きてこない。

【参考図】(弱点のある白の形)

・もし白2とハネてきたら、どうするだろう。

・黒3、5と決めて、将来黒Aの狙いをもつ。

※もっとも、黒3でBと切る手も成立する。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、16頁~17頁)

No.12 形の急所になる手厚いマゲ

No.12 形の急所――手厚いマゲ (第12型)

〇第12型 黒番

【第12型 テーマ図】

・黒の4子が第3線に並んでおり、その上方に白の3子がへばりついている形を想定してみる。

・こんな形では、黒の次の一手ははっきりしている。

【1図】(ダメヅメ)

・黒1とマゲるのがすばらしい急所。

※白3子をダメヅマリにしていると同時に、黒は右方(下辺)に大模様を形成していく。

・次に白Aなら、黒はBとハネ、白Cとノビることになるだろうが、この白の形には、将来黒からDとノゾくような嫌味が残る。

・このあと、黒が右方の模様を拡大したい場合には、さらに黒はEと押していくことになろう。

□白黒双方の争点

【参考図】(白番なら)

・もしこの局面で白の手番であれば、やはり1と押す。

・黒も2とハネるくらいだが、白3、5とハネノビても、1図とは違って白の形もしっかりしている。

・それに白の模様もかなり大きなものになってきた。

※白1では、3とケイマする場合もあるだろう。

【類型】黒番

・このような局面で、もし黒の手番なら、どう打つだろうか。

【2図】(マゲオサエ)

・黒1の一手。

これは用語で、マゲオサエと呼ばれる形。

※この黒1によって、まず下辺の黒地がかなりつきそう。

そしてそれ以上に大きな価値は、白が手を抜けないということ。

もし白が手を抜けば、黒にAと走られて、隅はまるまる黒に取られてしまうだろう。

・そこで、やむをえず、白Aと活き形につくか、白Bとケイマで活きをはかるかすることになるだろうが、いずれにしても、黒は手を抜き、先手で他の好点に回ることができる。

※黒のように先手でマゲオサエが打てるようなところは、決して見逃さないようにすること。

□白番との比較

【参考図】(トビ)

・もし白番なら1とトんでいくだろう。

この図と2図とをくらべてみよ。

※本図では下辺にまったく黒地を見込むことはできない。

しかも白Aを狙われ、黒の4子の影が薄くなってしまう。

2図の黒1がいかにすばらしい手かが分かる。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、22頁~23頁)

No.20腹ツケの手筋 (第22型)

No.20 ピタリと決める腹ツケの手筋

〇第22型 黒番

【第22型 テーマ図】

・もはや隅の黒2子を放出することはできない。

しかしその黒を利用してピタリと決めるうまい方法がある。

どういう方法だろうか。

【1図】(腹ツケ)

・黒1がそれである。

どうしてこの手がよいかは、参考図と比較してみよ。

・白はつづいてAと2子をカカエるよりしかたがない。

・そこで黒はBとアタリにして、先手で他(たとえばCのヒラキ)に回る。

・黒1のツケに対して、白がBと出られないことはいうまでもない。

□俗手に注意

【参考図】(傷が残る)

・ふつうに黒1とオサエていくとどうなるか?

・白はいったん2とマゲる。

・けっきょく白4の2子カカエに回るのだが、白は同じ後手でも、この形なら将来白Aと切る狙いが残る。

・黒としてはBとカケツぐぐらいだが、それなら白が先手になってしまう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、35頁)

No.22相手にチャンスを与えてはならない

No.22相手にチャンスを与えてはならない

〇第24型 黒番

【第24型 テーマ図】

・いま白が1と押してきたところだが、こうした場合、黒はどう応ずるのが正しいか。

【1図】(引く一手)

・こうしたところでは、黙って黒1と引くのがよい。

強情を張って黒Aとハネたりすると、白に1の切りを与え、形をととのえさせるお手伝いをしたことになる。(参考図参照)

・白がつづいてAと押してくれば、こんどは黒Bとオサエられる。

※相手に調子を与えたり、形をととのえたりさせないために、こうしてさからわずに引いていなければならないケースは意外と多いようだ。

□切りに注意

【参考図】(白サバく)

・もし黒1とハネると、白2の切りが白からの手筋となる。

・黒3以下で白の2子は取れるではないか――と考える人もいるかもしれないが、そのために白6のアテが先手で利かされ、しかも白8のオサエ、さらに白10のアテまでを利かされては、大へんな損失。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、38頁)

No.23連絡を妨げるための工夫

No.23 連絡を妨げるための工夫

〇第25型 黒番

【第25型 テーマ図】

・これは置碁はよく出る形。

白が1と打ってきたと仮定する。これに対して黒はどう応じるか。

【1図】(白の狙い)

・まず白の意図を考えてみることが必要。

いったいなにを考えて、こんな手を打ってきたのだろうか。

※実はもし黒が手を抜けば、白Aとワタってしまおうというのである。

・単に連絡させないだけなら、黒AでもBでもよいわけだが、黒としては反撃する気構えも必要。

・そこで黒1のコスミが形で、黒Cや黒Dと中央でも頑張ろうというわけである。

□無策なトビ

・1図黒1によって白Aと連絡できないことは、各自確かめてみてほしいという。

【参考図】(ワタれる)

・なんでもトベばよいというものではない。

この黒1では、白2とツケられて、連絡されてしまう。

・次に黒Aなら白B。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、39頁)

〇第26型 黒番

【第26型 テーマ図】

・相手の連絡を妨げるにも、いろいろと工夫が必要。

この図の場合も同じ。白が1とハッて根拠を奪ってきたところだが、黒はどう応ずるか――というのがテーマ。

ただし、黒Aとサエギるのでは、白B、黒Cのとき白Dと右方に連絡され、黒は傷だらけ。

【1図】(正着)

・こういうときは、黒1とツキアタるのがうまい手筋。

※ふつうはツキアタる手というのは、あまりよくない場合が多いのだが、危急のさいそんなことは言っておれない。

・この黒1に対して、もし白Aと立てば、こんどは黒Bとオサエて、白の2子を取ってしまおうというわけである。

【2図】(変化)

・白も一本2と出て、4とワタることになるだろう。

・それならば、黒は5とハネ(これでは黒Aの下バネもあるので、その状況に応じて使いわけてほしい)黒はなんとかサバけそう。

・途中、白4で白Bと切ってくれば、いったん黒4とオサエ、白Cのとき黒Dのアテを利かし、さらに黒Eのオサエまで、先手で利かしてしまう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、40頁)

〇第27型 黒番

【第27型 テーマ図】

・これは互先定石(一間高ガカリにツケ引く定石)によく出てくる形。

・いま白が1と打ち込んできたところだが、これに対して黒はどう対処すべきだろうか。

ただし白Aの渡りを妨げる手法――という条件である。

【1図】(コスミ)

・黒1のコスミが正しい手。

・これに対して、白Aとオサエてくれば、黒はBと押して白を封じる。

・次に白Cのハネ出しなら、黒はDとハサミツケる手筋で、白を閉じ込めることができる。

・したがって、白もこのあと、DとかEと工夫して、一戦まじえることになる。

・なお、この黒1には以上の含みのほかに将来、黒Fとハネ、白G、黒Hと先手で大きくヨセる含みがある。

□無策なサガリ

【参考図】(渡れない)

・この黒1のサガリでもいちおう白の連絡を妨げてはいる。

・しかし、白に2と押しあげられると、黒は右方との連絡ができない。

※このように石が左右に分断されると、両方の石を同時にシノがねばならなず、苦しくなることはいうまでもない。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、41頁)

No.36 形の決め方

No.36 形の決め方 (第42・43型)

〇第42型 黒番

【第42型 テーマ図】

・よく置碁で生ずる形。

右方にあらかじめ三角印の黒の1子があるような場合、黒の次の打ち方は決まっている。

どう打つのか?

【1図】(厚味)

・黒1とマゲてここを封じる。

・白2とノビれば、さらに黒3とオサエ込んでいく。

※この打ち方は後手になるが、ひじょうに厚い手で、今後の中央での戦いに、ひと役もふた役も買ってくれるだろう。

ただし、前にもことわったように、あくまで三角印の黒があるのが条件。

もしないと、黒3に白Aとノビられて、よくない。

□形を決める手筋

【参考図】(急所からいく)

・なお1図のあと、ここを黒が固めるとすれば、黒1の急所からもっていくのが手筋になる。

・白2に黒3と打てば、白からのAのハネ出しの狙いが防げる。

・しかも次に黒Bと打つと、白は死にだから、白Cと走り、黒D、白E、黒Fとなれば、黒は鉄壁の厚みができて、必勝となる。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、62頁)

〇第43型 黒番

【第43型 テーマ図】

・白が黒を攻める形として、この白1のようなコスミがよく使われる。

というのは、この白1で白Aなどとトぶと、黒Bにツケて軽くサバかれてしまうから。

・これに対して、黒はどうサバくか――というのがテーマ。

【1図】(手筋)

・だいぶ高級な打ち方だが、まず黒1と別の石にツケて、白の受け方をみる(次ページ参考図参照)。

・白は黒に調子を与えないために、2と引くのが普通。

たとえば、この白2で白Aとハネると、黒にBと上にノビ出される。

・また黒1に対して、白Cとオサエてくれば、黒Dとツキアタり、黒2のカカエをみる。

・なお、白2で逆に白Dとツキアタってくれば、黒はさからわずにCと上に出てよい。

・では、白2につづいて、どう決めていくか先に進んでみよう。

【2図】(押し)

・そこで黒3と押す。

これで黒Aとゆるめるのでは、白にBとカケてこられていけない。

白3のアテコミがいつでも利くから。

・白も4とトぶのが筋。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、62頁~63頁)

第2章No.45 キリコミの手筋

No.45 キリコミの手筋

〇第19型 黒番

【第19型 テーマ図】

・ダメヅマリは手筋を誘発する。

だから、自分の石がダメヅマリにならないよう注意して打つことが肝要。

また言いかえれば、相手の石をダメヅマリにもち込もうとする打ち方が有力になるわけである。

黒からの手段を考えよ。

【1図】(手筋)

・この問題はこうして提出されると、ほとんどの人が解けるはず。

・黒1のキリコミからいくのうまい手筋。

・ところが実戦では、こうした形になっても気づかない人が多い。

黒のほうとしては、気づく気づかないでなく、自分からこうした形に白を追い込んでいくようにもっていくことが、戦術的に必要。

・そのためには、形を見た瞬間にこの手筋が見抜けるよう、頭の中入れておかなければならない。

つづいて――

【2図】(ウッテガエ)

・白2とアテても、黒3で簡単にウッテガエである。

これはもうお分かりだろう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、99頁)

No.50 ワリコミの手筋

No.50 ワリコミの手筋

〇第32型 黒番

【第32型 テーマ図】

No.50 ワリコミの手筋 (第32・33・34型)

〇第33型 黒番

【第33型 テーマ図】

・かなり複雑な形をしている。

したがって、一見しただけでは、初級者には、どういう問題か分からないかもしれない。

白の傷をとがめてもらいたい――というテーマである。

【1図】(手筋)

・いかがだろうか。黒1の手に気づいただろうか。

これがワリコミの手筋である。

次に白Aなら、黒Bとツいで、Aの上と下の2カ所に断点が生じる。

また黒1に対して――

【2図】(分断)

・白2と下から切ってくれば、黒は3と逃げ出す。

これで、AのツギとBのツギが見合いになる。

下方の白は完全に分断された。

手筋は、このように相手(ここでは白石)の欠陥をとがめる手でもあるわけである。

だから、欠陥のない形に対して手筋はうまれてこない。

強い人の石には、そうした欠陥が少ないために、手筋を打てるチャンスはなかなかないものである。

みなさんも、相手から手筋を打たれないように、形をしっかり打つことがたいせつだという。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、115頁)

No.52追い落しの手筋

〇第1型 黒番

【第1型 テーマ図】

・この隅の黒にはまだ一眼しかない。しかし、黒▲のサガリがあるために、追い落しが利く。

※これは入門書にも出てくるようなやさしい筋であるから、どなたでも簡単に解けるだろう。

しかし実はむずかしい追い落しの筋のほとんどがこのスタイルなのである。

いわば追い落しの原型であるから、しっかり覚えておいてほしい。

【1図】(手筋)

・黒1のホウリ込みが手筋。

・白に2と取らせて―

【2図】(追い落し)

・黒3とダメをツメれば、白は4子をツグことができない。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、119頁)

No.52追い落しの手筋

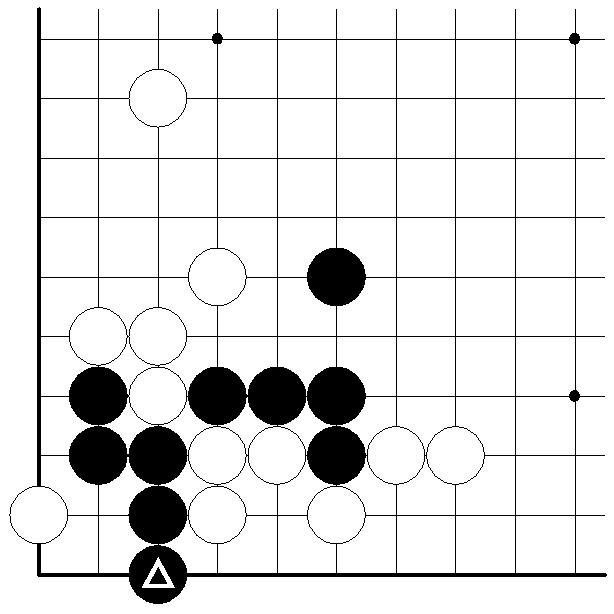

〇第2型 黒番

【第2型 テーマ図】

・隅の黒は生きていない。

※この場合、頼りになるのが黒▲のサガリ(オリキリともいう)。

・黒からどういう手段があるだろうか。

【1図】(手筋)

・まず黒1とホウリ込みで、白に2と取らせる。

※もうここまで示せば、どなたもお分りだろう。

【2図】(追い落し)

・黒3とダメをツメれば追い落しになる。

※この追い落しの筋は実戦でもひじょうによく出る。

第2型についていえば、この追い落しの筋をみて、同図黒▲のサガリがいつでも先手で打てるということである。

サガリの筋でも出たように、第1線へのオリキリが活躍する場というのはきわめて多い。

また追い落しにかかるほうはといえば、それはダメヅマリになっているということである。

みなさんがこれから勉強するうえに、どういうのがダメヅマリなのか、それを注意するだけでも勝率がずいぶんあがるだろう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、120頁)

No.54 攻め合いの手筋

〇第7型 黒番

【第7型 テーマ図】

・まん中に包まれている黒7子と、下方の白3子との攻め合い。

・下方の白7に対して白からの手数は三手。

黒自体にはたして何手かかるだろう。また黒の対策は?

【1図】(手筋)

・妙に思えるが、ここを黒1とツいでおくことが肝要。これが攻め合いの手筋。

・この黒1によって、黒の手数は四手。

一方の白は三手であるから、この攻め合いは黒の一手勝ちになる。

※ではこの1を打たず、黒Aと白を取りにいくとどうなるだろうか。

参考図をみてほしい。

〇手数を縮める筋

【参考図】(要石を取られる)

・ふつうに黒1とダメをツメるのでは、白2ホウリコミを食い、白4と追い落しとなり、黒は2にツぐことができない。

・もしツぐと白Aで逆に全体が取られてしまう。

※なお白4のあと、黒がBとダメをツメてきたときには、白2と3子を抜いておかなければならない。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、125頁)

〇第13型 黒番

【第13型 テーマ図】

・隅の特殊性を利用した攻め合いの手筋の問題。

これは変化がかなりむずかしいので、いく度も基盤に並べて、しっかり覚えておいてほしいという。

【1図】(手筋)

・まず第一弾は黒1の二段バネ。

※これで黒2とゆるめるのでは、白に1とハイ込まれて攻め合いに勝つことができない。

・白2の切りには黒3とツぎ、そして白4のアテに一本黒5とサガるのが肝要。

これさ覚えておけば、あとは比較的簡単。

・白6に黒7とハネて、白8と2子を取らせ、次図――

【2図】(一手勝)

・ここで黒9と打ち欠くのが、やはり手筋。

※白はダメヅマリでAとツゲない。

・やむなく白10と取れば、そこで黒11と打って、攻め合いは黒の勝ちになった。

≪石塔≫

・この1図黒1、5と2子にして捨てる形を一般に≪石塔≫と呼んでいる。

シボるときによく使われる。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、131頁)

No.55 ウッテガエの手筋

No.55 ウッテガエの手筋

〇第14型 黒番

・いよいよ楽しいウッテガエ(ウッテガエシ)に入る。

これは碁をはじめて覚えたときに、最初に習う手筋の一つである。

白の形の欠陥をみごとにとらえてほしい。

【第14型 テーマ図】

【1図】(手筋)

・黒1のワリコミが成立する。

・もし白2と応じれば、黒3と切って、ウッテガエになる。

※なおこの筋を見抜いて、白2で白3と1子をカカエれば、黒は2とツキ出していく。

ダメヅマリのために、白Aと切断できない。

□ダメヅマリに注意

【参考図】(首をしめる手)

・第14型のように、白に手段が生じた原因は、たとえばこの白1と出る手を打ったことにある。

・初級者はAの切りだけに気を奪われてこういう手を打つのだが、それは同時に自分の首をしめていることになる。

≪ダメのツマリは身のツマリ≫、注意せよ。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、132頁)

第3章 実戦で学ぶ手筋

●実戦感覚を養うにあたって

・基本の手筋が身につけば、あとはそれがどう実戦に結びつくかというのが課題になる。

その効果をあげるには、実戦を打つことが手っとり早いことは確かである。

しかし、むやみやたらと打ってみても、それだけでは身についたはずの手筋感覚が活用されない。

というのは、覚えたはずの手筋感覚が活躍できるような石の形がほとんど出てこないからである。

・そこで基本手筋を実戦に役立たせるための勉強をどうしたらよいかということであるが、その解決法として定石をとりあげてみた。

定石の中には、いろいろの手筋がふくまれている。

しかも定石は一局に二つや三つは必ず打たれる。

そうした定石を打つことによって、それに関連した手筋は実戦に役立ってくれるはずである。

(ひと口に定石といっても、その数は大変なものである。そこで実戦に役立つはずの星の定石にしぼってみた。小目定石とか高目定石にはふれなかった)

・定石を通じて手筋を勉強する効用は、一つには実戦によく出てくるという面もある。

定石は相手の手筋を防ぐ形が中心である。みなさんの打たれる石もしっかりしてくるだろう。

形が悪ければ相手から手筋でひどい目に会わされる。しかしそうした手筋を読みとることができるようになれば、形にも十分注意されるだろう。

手筋を学んだ効果は、相手の石の中に手筋を発見して戦いを有利に導くということもあるが、それ以上に自軍の石をしっかり打つようになることにある。

石の感覚を確かなものにする心がまえで、本章ととりくんでほしい。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、148頁)

第3章No.60星の基本定石(3)

No.60星の基本定石(3)一間トビ・3三入り対策(第5・6型)

〇第5型 黒番

【第5型 テーマ図】

・黒の一間トビ受け(三角印の黒)に対して、白1と3三に入ってくることはよくある。

これに対して、黒はどう対処するのがよいか――というテーマ。

【1図】(サエギる一手)

・なずなにがなんでも黒1とサエギらなければならない。

これはまず絶対の一手と言ってもいい。

そこでふつうに考えられるのが――

【2図】(黒の打ち方の岐路)

・白2とハネる手。

・黒もいきおい3とオサエてサエギる。

※ただし、黒が上方(左辺)の地をたいせつにしたいときは、この黒3でAとマゲ、白Bのカケツギに黒Cとアテ、白Dとツがせて、先手で他の好点に回ることもある。

・ことにE方面にあらかじめ白石がある場合は、黒3とサエぎってみても、三角印の白の1子が痛むだけで、黒の壁はあまり働きそうもない。

・とすれば、この一角での折衝は早く切りあげて、他の好点に回るほうが得策ということもある。

【3図】(隅を与える)

・この図のように、周辺になんの石も見当たらない状況では、白4とツがせ黒も5とツいで隅を与えるほうがよいだろう。

・つづいて――

【4図】(一子を制する)

・白6と走って活きることになるが、黒は7とハネて白1子の動きを封じて十分。

・ただし、この黒7は右方(下辺)を自軍の勢力下に置きたいときに打たれるのであって、上方をたいせつにしたければ、黒7で直接黒Aとツケていく手もあるし、またそれが危険な場合(参考図参照)には、黒Bとコスんで受けるのも形。

※よくこういうところで、黒Cと出て、白Dと交換する人がいるが、それは白の強化のお手伝いだけで少しも得しない。筋悪の標本といえる。

□状況に注意

【参考図】(上方をたいせつに)

・この図のように、あらかじめ三角印の黒の1子があれば、黒1とツケていくのも考えられる。

・白2以下、6と出切ってきても、黒7とノビて十分戦えるから。

しかし三角印の黒の方面に反対に白石がある場合には、この黒1のツケは危険をともなう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、154頁~155頁)

〇第6型 黒番

【第6型 テーマ図】

・前ページ参考図のあと、白が1、3と打ってきたとする。

本来ならば白3で白Aとツいでいなければいけないところ。

この場合、黒からどう打てば、この白を殺すことができるだろうか。

【1図】(ハネ殺し)

・まず黒1とハネ。

・白も2とマゲて受けるくらいだろうから、そこでまた黒3とハネ。

➡これで白は死んでいる。

※たとえば、このあと白Aと打てば、黒Bと置いて殺せる。

また白Cと活きにくれば、黒Dと置いて、やはりそれまでである。

・そのあとの変化については、それほどむずかしくないので、各自で検討してほしいという。

□異筋に注意

【参考図】(失敗)

・黒1のツケからいく人がいる。

・これは白2と受けられ、黒3と渡っても、以下白8までと簡単に活きられてしまう。

※また黒1で4のオキからいくのも、たとえば白2とツがれ、黒3のとき、白5、黒1、白6となって、黒Aとノビ込むコウになる。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、156頁)

〇第8型 黒番

【第8型 テーマ図】

・前ページ2図の黒2をはぶいたところで、白が1、3から5とノゾいてきたとする。

これは黒Aに白Bを狙っている。

・この応接をめぐって、どういう手筋があるか――少々くわしく検討してみよう。

【1図】(関連の手筋)

・この応接はシチョウ関係でずいぶん変わってくるので、あらかじめシチョウ関係を読んでおかなければならない。

・ともかく、黒1とコスミツケてみよう。

これが好手筋。

・そして白2と切りに黒3とサガっている。

(黒3でAにサガっては失敗)

・これに対して、白が――

【2図】(押す手なし)

・4と隅をハネてくれば、黒5とダメをツメる。

※これで白は4の下からも、またAからもツメることができず、押す手なしとなる。

つまり、1図黒1、3の手筋が功を奏したのだった。

ところがこの変化はそう単純な結果に終わらない。

実は、白4とハネたところに問題があった。

この手でもし白5とアテてきたらどうなるか――その検討をしておかなければならない。

・1図黒3につづいて――

【3図】(脱出可能?)

・白1とアテ、3とハネ出してきたとする。

こうなるとひと筋縄ではいきそうもない。

・つづいて――

【4図】(グズミ)

・黒4とグズんで出る一手。

・白はここでいま一本5と押しあげる。

・黒6もやむをえないだろう。

・次に黒Aがあるので、白は――

【5図】(ダメをつめながら守る強手)

・7とダメをつめるのが強手。

次に白Aのシチョウを狙う。

もしシチョウが白によければ、黒Aとでも打って、シチョウから逃げなければならない。

・すると、白はBとツいで、さあ黒にとっては一大事件が起こった。

こうなると黒はバラバラで収拾のしようがない。

※では、黒はどこが悪かったのだろうか。

実は1図にさかのぼって、同図黒1、3の手筋が悪かったのだった。

この手筋は、シチョウがよいときにしか使えない手筋だったからである。

・したがって、さらにさかのぼって、第8型黒4ではCとでもトんでいなければいけなかったのだった。

・シチョウ関係が反対に黒によければ、5図白7に対して黒Bと切っていてよいのであるから、こんどは白がツブレ形になってしまう。

(大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法』誠文堂新光社、2014年、158頁~159頁)

【補足】第一線サガリ(オリキリ)の利き筋~溝上知親氏の著作より

【第1章テーマ2】白番

・両ガカリ定石からの変化。

・黒が1とトンで逃げたところ。当然のように見えて、失着なのである。

・黒▲2子を狙ってほしい。

【1図】

〇テーマ図までの手順

・白1の両ガカリに、黒が2、4とツケ引いた形。

・黒8のハネ出しから10とサガるのは、11の切りを見ている。

【5図】(利き筋活用の一手)

・白2のサガリから4の一線サガリまでが、利き筋。

【6図】

・黒は1とオサえるわけにはいかない。

・白2とアテられて取られてしまう。

※1の地点のダメがツマらないことが、ミソなのである。

【7図】

※黒は隅を放っておくわけにはいかない。

・黒1などと手を抜くと、白2のホウリコミから4で取られてしまう。

(溝上知親『アマの知らない実戦手筋 利き筋の考え方』毎日コミュニケーションズ、2009年、37頁~40頁)

【補足】第一線サガリ(オリキリ)の利き筋~You Tube石倉昇九段

石倉昇九段は、「戦いの極意第6巻味を残す打ち方」(2018年7月23日付)においても、第一線サガリの利き筋について、次のような問題を出している。

<ヒント>

・アタリを最初から打たないで、味を残す打ち方を考える。

※解答は各自確認のこと(1時間45分~55分あたり)