◆森礼子『神父ドロの冒険』

内容(Amazon「BOOK」データベースより)

安逸よりも冒険、栄達よりも理想の実現。殉教の志に燃えて渡来した若きフランス人神父は、到着と同時に浦上キリシタン弾圧を目のあたりにする。貧窮に喘ぐキリシタンの里の復興と福祉に、私財と半生を投じた果敢なる生涯。

森礼子[森禮子](もり れいこ 1928年7月7日 - )は小説家・劇作家。

1980年『モッキングバードのいる町』で第82回芥川賞受賞。

しかし、わたしはあなたのために、

信仰が無くならないように祈った。

だから、あなたは立ち直ったら、

兄弟たちを力づけてやりなさい。

『ルカによる福音書』 / 22章 32節 新約聖書 新共同訳

★探訪・ノスタルジア:/26 出津教会(長崎市)

■毎日新聞 2013年03月18日 大阪夕刊

◇弾圧の地に注がれた慈愛

長崎市の中心街から北西へ約20キロ、角力(すもう)灘に面した同市外海(そとめ)地区は、約250年続いたキリスト教禁教の時代、隠れキリシタンが暮らす村だった。キリシタン弾圧を描いた遠藤周作の小説「沈黙」の舞台になった地でもある。小高い丘に白亜の教会が建っている。明治政府が禁教令を解いた後、フランス人のド・ロ神父が1882(明治15)年に建てた出津(しつ)教会。国の重要文化財で、世界遺産の暫定リストにも登録されている。

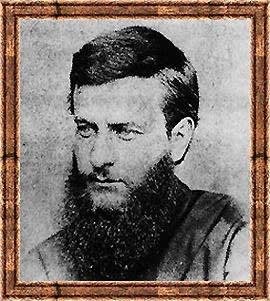

ド・ロ神父は68年に28歳で来日。11年後にこの地域の主任司祭となり、私財を投じて教会を設計・建設した。

レンガ積みだが、その上を白いしっくいで固め、瓦屋根が覆っているので和風建築のようにも見える。鐘楼がそびえているが、海風が強い地域のため、天井は低い。今でも地元の信者約600人の心のよりどころだ。先のローマ法王選挙で注目されたカトリックの枢機卿になったのは、日本人で過去5人しかいないが、うち2人が出津教会出身という。

案内してくれたNPO長崎巡礼センターの松川隆治さん(72)によると、すべての隠れキリシタンが明治期に教会に復したわけではなかった。仏教徒を装いながら洗礼や儀式を行う秘密組織を作って信仰を守ってきた人々の中には、先祖をまつっている寺を今さら捨てられないと思う人がいた。維新から6年後に禁教令を解くまで弾圧を続けた明治政府への不信感も根強かった。そうした人たちは教会へ行かず、昔ながらの集落の組織を維持し信仰を続けた。

「約30年前まで私もいわゆる隠れキリシタンでした」と松川さんが言う。組織の役職者が亡くなったり、高齢化して維持が難しくなり、集落の80軒あまりが話し合って、仏教に集団改宗したという。

教会周辺には、マカロニやパン、そうめんを作っていた救助院、イワシ網を製造していた工場など、ド・ロ神父が私財で建設した村人の授産施設跡がある。外海地区は山が海に迫り、耕作地がほとんどない。貴族出身の神父は半農半漁の村のあまりの貧しさに衝撃を受け、「まずは日々の暮らしを安定させたい」と、親からもらった財産を村のために使った。マカロニやパンは船で長崎の外国人居留地に運んで現金に換えた。

イワシ網工場跡は今、ド・ロ神父記念館となり、ゆかりの品々を展示している。印刷、農業、食品製造、医療、薬学、建築……と驚くほど幅広い専門知識を持っていたことが分かる。ある日は病の人に薬を調合し、ある日はド・ロ壁といわれる石灰を混ぜた土壁の作り方を教えた。村人は親しみを込め、「ド・ロさま」と呼んだ。

展示品のオルガンは89年に神父がフランスから仕入れたものだ。シスターが現れて賛美歌を弾き始めた。

神父は一度も帰国することなく、1914年に74歳で亡くなった。墓も外海の地にある。賛美歌の曲名をシスターに尋ねると、「『いつくしみ深き』です」。厳かで優しい調べ。ド・ロ神父の人生そのもののように聞こえた。

◇メモ

出津教会がある出津文化村へはJR長崎駅からバスで約65分。教会の見学可能時間は8時半~17時(無料)。文化村にあるド・ロ神父記念館(電話0959・25・1081)の開館は9~17時。大人300円、小中高生100円。

◆テモテへの手紙一 / 5章 1-3節

老人を叱ってはなりません。

むしろ、自分の父親と思って諭しなさい。

若い男は兄弟と思い、

年老いた婦人は母親と思い、

若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。

身寄りのないやもめを大事にしてあげなさい。

やもめに子や孫がいるならば、これらの者に、

まず自分の家族を大切にし、

親に恩返しをすることを学ばせるべきです。

それは神に喜ばれることだからです。