兄弟を愛する人は、

いつも光の中におり、

その人にはつまずきがありません。

「ヨハネの手紙一」/ 2章 10節

新約聖書 新共同訳

1.親に感謝する

「おとうさん、おかあさん、ありがとう」

2.兄弟仲良くする

「一緒にしっかりやろうよ」

3.夫婦で協力する

「二人で助け合っていこう」

4.友達を信じあおう

「お互いわかっているよね」

5.みずから反省する

「ごめんなさい。良く考えてみます」

6.博愛の輪を広げよう

「みんなにやさしくする」

7.知徳をみがく

「すすんで勉強します」

8.公のために働く

「喜んでお手伝いします」

9.ルールに従う

「約束は必ず守ります」

10.祖国に尽くす

「勇気を出してかんばろう」

11.伝統を守る

「いいものは大切にします」

12.手本をしめす

「まず自分でやってみます」

(明治神宮発行の教育勅語こどもばん

パンフレットより)

▲http://youtu.be/TNn2gIaQBf0

★教育勅語原本 52年ぶり確認

「今後の道徳教育考える一助に」

◆産経新聞 2014年4月9日 7時55分配信

■父母への孝行・博愛…再評価の声高まる

半世紀ぶりに所在が確認された「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)の原本。戦後は学校現場から排除され、“軍国主義教育の象徴”というイメージが独り歩きするようになった教育勅語だが、近年、いじめなど道徳の荒廃が問題となる中で、その内容を再評価する声も高まっている。

「(教育勅語には)至極まっとうなことが書かれており、当時、英語などに翻訳されて他国が参考にした事例もある。ただしその後、軍国主義教育の推進の象徴のように使われたことが問題だ」

下村博文文科相は8日、教育勅語の原本が確認されたことと絡めてこう述べ、内容そのものには問題がないとの認識を示した。

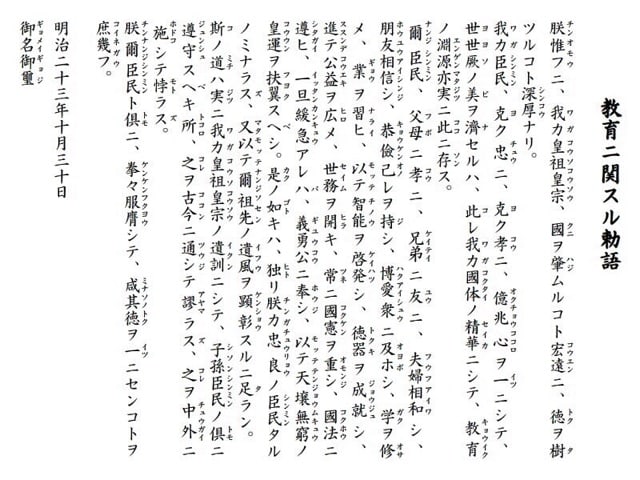

明治23(1890)年に発布された教育勅語で示されたのは、(1)父母への孝行(2)兄弟姉妹の友愛(3)夫婦の和(4)友達の信(5)謙遜(6)博愛(7)修学習業(勉学に励み職業を身につける)(8)智能啓発(知識を養い才能を伸ばす)(9)徳器成就(人格の向上)(10)公益世務(世の中のためになる仕事に励む)(11)遵法(じゅんぽう)(12)義勇(国難に際しては国のために尽くす)-の12の徳目。

翌24(1891)年から謄本が全国の小学校に配布され、修身(道徳教育)の根本規範とされたが、戦後は連合国軍総司令部(GHQ)の圧力などで学校現場から排除された。

ただ、戦後教育史が専門の貝塚茂樹・武蔵野大教授によれば、当時、GHQの中にも教育勅語の内容を評価する声があり、GHQ民間情報教育局を中心に、昭和天皇による新しい教育勅語を発布することも検討されていたという。

「教育勅語には万国共通の普遍的な価値が示されている。結局、天皇に否定的なGHQ民政局の圧力で排除され、“軍国主義教育の象徴”とみられるようになったが、戦後はその内容についてほとんど検証されることはなかった。いわば問答無用で教育勅語が否定されるとともに、道徳教育そのものも敬遠され、それが学校教育の荒廃につながっているとみる意見もある」と、貝塚教授は指摘する。

いじめや校内暴力、不登校などが問題となる中、教育勅語に示された徳目の意義は小さくない。

文科省幹部の一人は「半世紀ぶりに原本の所在が確認されたことを機に、意義や内容についての検証が進み、今後の道徳教育のあり方を考える一助になれば」と話している。

(産経新聞 2014年4月9日 7時55分配信)

▲教育勅語の原本とされる文書。

「臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信ジ」と守るべき徳目が列挙されている。

戦前の国民教育の基本理念とされた「教育勅語」の原本とみられる文書が東京国立博物館(東京都台東区)の書庫で見つかり、文部科学省が8日発表した。

半世紀にわたって所在がわからなかったという。今後、公文書管理法に基づいて国立公文書館に移管され、公開の準備が始まる見通し。

(◆読売新聞2014年4月8日 写真)

★教育勅語原本 52年ぶり確認

国立公文書館移管、損傷修復し公開へ

◆産経新聞 2014年4月9日 7時55分配信

文部科学省は8日、明治23(1890)年発布の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)の原本を、52年ぶりに確認したことを明らかにした。損傷が激しく、明治天皇の御名御璽(ぎょめいぎょじ)のある後半部分が開けない状態になっている。今後、歴史的な資料として国立公文書館に移管し、修復のうえ公開される見通しだ。

文科省によると、教育勅語の原本は昭和37年の「学制公布90年記念式典」で東京・日本橋のデパート白木屋に特別展示された記録があるが、その後は所在不明になっていた。しかし平成24年、東京・上野の国立博物館の保管庫で木箱に入っているのを文科省職員が見つけ、当時のメモなどと照合して原本と判断した。

原本は4ページで、文字が読みにくいほど赤茶色に変色しているうえ、2ページ目と3ページ目がくっつき、御名御璽のある部分が開けない状態。文科省によると、大正12(1923)年の関東大震災で旧文部省庁舎が焼けた際、金庫の中に保管されていたため蒸し焼き状態になり、変色するなどしたという。

平成23年に施行された公文書管理法では、各省庁などが保管する歴史的な資料は国立公文書館が一括して保管し、原則公開することになっている。

文科省では今回、教育勅語の原本のほか、全国の小学校に配られた謄本の巻物1巻と、初代文部大臣の森有礼が明治19(1886)年に職員の心構えを記した「自警」など、資料20点を国立公文書館に移管することにした。

(産経新聞 2014年4月9日 7時55分配信)

(一)国民の皆さん、私たちの祖先は、国を建て初めた時から、道義道徳を大切にする、という大きな理想を掲げてきました。そして全国民が、国家と家庭のために心を合わせて力を尽くし、今日に至るまで美事な成果をあげてくることができたのは、わが日本のすぐれた国柄のおかげであり、またわが国の教育の基づくところも、ここにあるのだと思います。

(二)国民の皆さん、

(1)あなたを生み育ててくださった両親に、「お父さんお母さん、ありがとう」と感謝しましょう。

(2)兄弟のいる人は、「一緒にしっかりやろうよ」と、仲良く励ましあいましょう。

(3)縁あって結ばれた夫婦は、「二人で助けあっていこう」と、いつまでも協力しあいましょう。

(4)学校などで交わりをもつ友達とは、「お互い、わかってるよね」と、信じあえるようになりましょう。また、

(5)もし間違ったことを言ったり行った時は、すぐ「ごめんなさい、よく考えてみます」と自ら反省して、謙虚にやりなおしましょう。

(6)どんなことでも自分ひとりではできないのですから、いつも思いやりの心をもって「みんなにやさしくします」と、博愛の輪を広げましょう。

(7)誰でも自分の能力と人格を高めるために学業や鍛錬をするのですから、「進んで勉強し努力します」という意気込みで、知徳を磨きましょう。さらに、

(8)一人前の努力を養ったら、それを活かせる職業に就き、「喜んでお手伝いします」という気持ちで公=世のため人のために働きましょう。

(9)ふだんは国家の秩序を保つために必要な憲法や法律を尊重し、「約束は必ず守ります」と心に誓って、ルールに従いましょう。

(10)もし国家の平和と国民の安全が危機に陥るような非常事態に直面したら、愛する祖国や同胞を守るために、それぞれの立場で「勇気を出してがんばります」と覚悟を決め、力を尽くしましょう。

いま(1)~(10)に述べたようなことは、善良な日本国民として不可欠の心得であると共に、その実践に努めるならば、

(11)皆さんの祖先たちが昔から守り伝えてきた日本的な美徳を継承することにもなりましょう。

(三)このような日本人の歩むべき道は、わが皇室の祖先たちが守り伝えてきた教訓とも同じなのです。かような皇室にとっても国民にとっても「いいもの」は、日本の伝統ですから、いつまでも

「大事にしていきます」と心がけて、守り通しましょう。この伝統的な人の道は、昔も今も変わることのない、また海外でも十分通用する普遍的な真理にほかなりません。

(四)そこで、

(12)私自身も、国民の皆さんと一緒に、これらの教えを一生大事に守って高い徳性を保ち続けるため、ここで皆さんに「まず、自分でやってみます」と明言することにより、その実践に努めて手本を示したいと思います。

明治二十三年(1890年)十月三十日

http://sukeikai.meijijingu.or.jp/taisetsu/004.html

【今日の御言葉】