『古事記』に登場する神々について(その9)スサノオ・アマテラス神話⑤

今回は、天の石屋戸(あまのいわやど)の場面の後段を扱います。前回の冒頭で申し上げたように、天の石屋戸は、スサノオ・アマテラス神話の最大のヤマ場であると同時に、『古事記』神代(かみよ)篇のそれでもあります。そのなかでも後段はとりわけ重要である、という感触があります。なぜそうなのかを含めて、今回いろいろとお話ができればと思っています。

『古事記』に関連する本を少しずつ読み進めていて、それなりに知識が蓄えられてきた感がなきにしもあらずですから、場合によっては細かい話が出てくることもあるとは思われますが、いたずらにトリビアリズムに陥るつもりはありません。『古事記』の本質に少しでも近づくことができればと思っての試みであることをご了承ください。

前置きはこれくらいにして、そろそろ本文に入っていきましょう。

弟スサノオの、高天原における乱暴狼藉の限りを尽くした振る舞いをかばいきれなくなった姉アマテラスは、天の石屋戸にこもってしまいました。すると、高天原はすっかり暗くなり、葦原中つ国のどこもかしこも暗闇になってしまいました。それゆえ、常夜(とこよ)が続くことになり、悪い神々の声がそこらじゅうに蠅の羽音のように満ち、禍がいろいろと起こります。とんでもないことになってしまったわけですね。

ここで注意したいのは、「石屋戸」とあるからといって、すぐに洞穴のようなものを連想してしまっては、ちょっと行き過ぎた解釈になってしまうということです(さっそく細かい話が出てきました)。というのは、「石」(いは)というのは、「天の磐盾(いはたて)」「天の磐船(いはふね)」「天の磐靫(いはゆぎ)」などの例があるように、呪言、すなわち、まじないに唱える言葉であるからです。いずれも、「岩でできた、石でできた」としてしまうのはどこかおかしいですよね。意味的には、「立派な」とか「ゆるぎない」とかいったニュアンスを添える言葉として受けとめるのが妥当のように思われます。本居宣長は、「石屋戸」について、次のように言っています。

必ずしも実の岩窟(いはや)には非じ、石(いは)とはただ堅固(かたき)を云るにて、天之石位(いはくら)・天之石靫(いはゆぎ)・天之磐船(いはふね)などの類にて、ただ尋常の殿(との)をかく云るなるべし。

(『古事記伝』)

また、西郷信綱氏は、宣長の上の言葉を踏まえて、次のように言っています。

「石屋戸」という語のという語の本体はヤドである。ただ、そういってしまったのではやはり片手落ちになろう。「天の石屋戸」という語がかたがた岩窟をも暗示していることは否めない(中略)。つまり「天の石屋戸」は両義にわたっているわけで、それは祭式のレベルと物語のレベルとがこの段では重なりあっていることに、関係がある。

(『古事記 注釈 第二巻』)

最後の方の、「それは祭式のレベルと物語のレベルとがこの段では重なりあっていることに、関係がある」という言い方になにやら聞き流し難いものを感じられた方は、なかなか勘が鋭いと思います。というのは、これは、『古事記』の根幹に婉曲に触れている言葉であるからです。「祭式のレベルと物語のレベルとがこの段では重なりあっている」とは、いったいどういう事態を指しているのでしょうか。さしあたり、氏の次の言葉を引きましょう。

天の石屋戸にしても、実際の岩窟ではない。天の岩屋戸の本体はヤドであり、やはり大嘗宮を下地にした表象であると考えられる。

(『古事記研究』)

氏は、天の石屋戸が、「大嘗宮を下地にした表象である」と言い切っています。それは、天の石屋戸神話と大嘗祭との間に深いつながりがあることを指し示しています。氏の、この主張を目にしてからというもの、私は頭のどこかでいつもそのことを考えている状態が続いています。そうして、考えるほどに、この主張あるいは指摘が、『古事記』神話の最深部に達するものであるという印象が強まってくるのです。言いかえればそこには、神話とは何か、神話と祭式との関係はいかなるものか、古代王権とは何か、さらには、天皇とは、日本とは何かという問題に深くつながるものがある。

このまま突き進んでもいいのですが、それでは(書き手と読み手の双方にとって)肩が凝ってくるような思いに襲われそうなので、いささか話の角度を変えましょう。

科学の洗礼を受けた私たち現代人の目に、この天の石屋戸神話は、日食現象をモチーフにしているものとして映ります。神話は、詩と同様に、意味の多義性や多層性を特徴としています。だから、そういう科学的な解釈を無下に否定するにはおよびません。

問題は、そういう解釈や理解によって何が導かれるか、ということでしょう。その解釈に従えば、神話とは、自然現象を科学的に理解し解明する知的レベルに達していなかった古代人が、彼らなりの原始的なやり方で自然現象を説明しようとした言語的試みの集積である、となるでしょう。それは、端的に言えば、十九世紀の西欧人がアジア人やアフリカ人に対して向けた眼差しと同質のものを含んでいます。そこには、自分たちの、科学に対する手放しの信頼を相対化する契機がまったくありません。そうして、私たち現代人は、十九世紀の西欧人の末裔です。それゆえ、私たち現代人にとっては、科学こそが信仰の対象なのです。私たち現代人はみな、多かれ少なかれ、科学教の信者であるほかはないのです。そのことが死角になってはじめて、先の神話観が出てくるのです。それではつまらないですね。猿山の猿たちが、彼らを眺めている観客を眺めながら、自分たちを観客だと勘違いしているのと変わりはないのですから。

だから私は、石屋戸神話日食現象説を無下に否定しませんが、それほど重宝する気にもなれないのです。

その点、天の石屋戸神話と大嘗祭との間の深いつながりに目を凝らそうとする西郷説は、実り多いものがもたらされそうな予感があるので、私は惹かれてしまうのです。

ということでふたたび西郷説に戻りましょう。氏は、「かくる」と「こもる」の違いに着目します。というのは、原文に、アマテラスが天の石屋戸に「刺(さし)こもり坐(ま)しき」とあるからです。この段は、俗に天の岩戸がくれの神話と呼ばれます。しかし、原文では記紀ともに、あくまでも「かくる」ではなくて「こもる」が使われているのです。その違いについて、氏は次のように述べています。

「こもる」は外界との関係を遮断することであり、今でもオコモリとか参籠(さんろう)とか使われているが、こうした語感を「かくる」は全く持っていない。ただの岩窟なら「かくる」でいい。しかし大嘗宮ならどうしても「こもる」でなければおかしい。

(『古事記研究』)

「カクルは視界内から外に去るという動きをあらわし、コモルは対象が奥に入りかくれた状態をあらわす」

(『時代別国語大辞典』:『古事記 注釈』より孫引き)

「かくる」と「こもる」の違いに着目しているうちに、おのずと天の岩屋戸神話と大嘗祭の関係に目がいざなわれますね。そのことを確認したうえで、本文に戻りましょう。

深刻な事態をなんとかしようとして、八百万(やおよろず)の神々が、天の安河原に集まってきます。彼らは、この局面を打開する知恵者として思金神(おもひかねのかみ・あれこれの思慮を兼ね備えた神の意)を抜擢します。オモヒカネは、みなさまご存知のタカミムスヒの子どもです。この設定は、これから展開されるドラマのシナリオはすべてオモヒカネが作ったものであることを意味しているのと同時に、その背後で、タカミムスヒの神が鎮座して事態を見守っていることを暗示してもいます。タカミムスヒはとてもエライ神様だ、というわけですね。

「とてもエライ」どころではない、という言い方を西郷氏はしています。

タカミムスヒは、天之御中主、神産巣日とともにいわゆる造化三神にぞくし、天地の始め高天の原に成った神である。そしてこの段以降、タカミムスヒは天照大神と対になって、天孫降臨のことをはじめ大事をとりしきる神としてしばしば登場してくる。書紀の方ではむしろ、タカミムスヒが天照大神を出しぬき単独の司令者になっている傾向さえ強い。これらはいったい何を意味するか。その解答を今すぐ出すことはできぬが、以下の物語を読み進むうえで、また記紀を比較する上で、これは一つの大事な問題点になるはずである。

(『古事記 注釈』)

それにここで即答することは控えておいて、そういう問題点があるということを頭の片隅に置いて、本文を読み進むことにしましょう。

アマテラスを天の石屋戸からおびき出して、闇で覆われた世界に光を取り戻すために、オモイノカネは、どういう仕掛けをしたのでしょうか。

まずは、常世の長鳴鳥(とこよのながなきどり)を集めてきて鳴かせました。夜が明けたというわけで、アマテラスに「あれ?」といぶかしがらせようとしたのではないでしょうか。

常世は、光明に満ちた世界のことで、常夜とはむしろ正反対の意味を有します。また、長鳴鳥とは鶏のことです。

それから後のドラマの展開は、以下のとおりです。三浦佑之氏の口語訳が生き生きとしていて優れていると感じられるので、そこから引いてきます。氏の訳は、村の長老の語りという設定ですから、その口調はおのずからそういうものになっています。「~の」の畳み掛けが、この箇所の次第に熱をおびていくシャーマニスティックな息づかいをよく伝ええていると思います。引用者注が多くてわずらわしく感じられるかもしれないので、「注」とだけ記します。

天の安の河の河上にある天の堅石(かたしわ:錬鉄のための石――注)を取ってきての、天の金山の真金(まがね:鉄のことを指す――注)も取ってきての、鍛人(かぬち:鍛冶屋のこと――注)のアマツマラを探してきての、イシコリドメに言いつけて鏡を作らせての、つぎには、タマノオヤに言いつけて、八尺(やさか)の勾玉(まがたま)の五百箇(いつほ)のみすまるの玉飾りを作らせての、つぎには、アメノコヤネとフトダマとを呼び出しての、天の香山(あまのかぐやま)に棲む大きな男鹿の肩骨をソック抜き取っての、ハハカ(桜桃のこと――注)を取ってきての、その男鹿の肩骨をハハカの火で焼いて占わせての、天の香山に生えている大きなマサカキ(神事に用いられる常緑樹を広く指す――注)を根つきのままにこじ抜いての、そのマサカキの上の枝には八尺の勾玉の五百箇のみすまるの玉を取りつけての、中の枝には八尺の鏡を取り掛けての、下に垂れた枝には、白和幣(しろにきて)、青和幣(あおにきて)を取り垂らしての、そのいろいろな物を付けた根付きマサカキは、フトダマが太御幣(ふとみてぐら:立派な神への捧げ物の意――注)として手に捧げ持っての、アメノコヤネが太詔戸言(ふとのりとごと:立派な神への唱え言、祝詞――注)を言祝(ことほ)ぎ唱えあげての、アメノタジカラヲが、天の岩屋戸の戸のわきに隠れ立っての、アメノウズメが、天の香山の天のヒカゲ(ヒカゲカズラ科の常緑羊歯植物――注)を襷(たすき)にして肩に掛けての、天のマサキ(マサキノカズラ・テイカカズラの古名――注)をかずらにして頭に巻いての、天の香山の小竹(ささ)の葉を束ねて手草(たくさ)として手に持っての、天の岩屋戸の戸の前に桶を伏せて置いての、その上に立っての、足踏みして音を響かせながら神懸かりしての、二つの乳房を掻き出しての、解いた裳(も)の緒を、秀処(ほと)のあたりまで押し垂らしたのじゃ。

(『口語訳 古事記[神代篇]』)

すると、「爾(ここ)に高天の原動(とよ)みて、八百万の神共に咲(わら)ひき」という事態になりました。

まずは、オモイノカネのシナリオに登場する神々に触れておきましょう。

・アマツマラ(天津麻羅):「麻羅」については、三浦佑之氏が次にように言っています。「鍛冶屋のアマツマラという名前については、あまり明確には論じられてこなかったように思われます。それは、研究者たちの多くが、マラを男根の意味だと断定するのをためらっているからではないかと勘ぐってしまいたくなるほどです。しかし、アマツマラの「麻羅」は、男根をさすとみる以外に解釈のしようがありません。」(『古事記講義』)ほかの注釈書にも当たってはみましたが、三浦氏の男根説ほどにすっきりとしたものは見当たりませんでした。

・イシコリドメ(伊斯許理度売命):名義不詳とされることが多いようですが、西郷氏は「溶けた鉄を堅石(かたしは)の上できたえて凝り固めて鏡を作るという意ではなかろうか」(『古事記 注釈』第二巻)と言っています。それに関連して、氏は「神名は物語そのものと不可分に結びついているのであり、それを分からぬままにしておくのは物語の読みを中断することに、ほぼ等しい。その点、このごろの諸注が「名義不詳」を乱発するのは、良心的に見えて実はそうではないことになる。神名解釈は一種の暗号解読に似ているわけで、何とか解こうと及ばずながらも努力すべきだと思う」とも言っています。この言葉を目にして、『古事記』に登場する神々の名の意味が気になってしょうがないというのがこの文章を書き始めた動機だったのにもそれなりの意義があったことになるなと思われ、腑に落ちるところがありました。

ところで三浦氏は、アマツマラとイシコリドメのペアについて、とても面白いことを言っています。

鏡は、溶けた金属を固め鍛える鍛人(かぬち)アマツマラと相槌のイシコリドメとによって作られた最高の作品でなければならないのです。アマテラスを引き出すためにもっとも重要な役割をはたす祭具なのですから。そして、溶けた金属が固められるのは、鍛人のマラが石のように固くなるからだと考えられているのです。もう少し想像をたくましくすれば、立派な鏡は、マラを石のように凝り固める女神の力で鍛人のマラが鉄槌のごとくに固くなることによって作り上げられるのだと考えているのです。そして、オモヒカネの演出では、その神話的な幻想が、そのまま演技として舞台の上に引き出されているのです。そのさまは、ウズメの神懸かり同様に、観衆を歓喜の渦の中に投げ込みます。

(『古事記講義』)

これは大胆ではありますが、なかなかいい線をいっている解釈ではなかろうかと思われます。

・タマノオヤ(玉祖命):玉作部の祖。玉作部とは、勾玉,管玉,丸玉等の玉類の製作に従事した大和朝廷の職業部のこと。弥生時代以来存在した各地の玉作集団を部として組織したもので,その部民化の時期は五世紀後半以降と考えられています。

・アメノコヤネ(天児屋命):中臣連の祖。中臣氏は、宮廷祭祀に与る最強力の氏です。中臣氏のなかで歴史上もっとも有名なのは、中臣鎌足です。彼は六四五年の大化の改新の功労者であり、六六九年の死に臨んで、藤原姓を賜りました。以後その子孫は藤原氏を名乗りますが、本系は依然として中臣を称しました。中臣氏には、当然藤原氏の後ろ盾がありました。

・フトダマ(布刀玉命):忌部の祖。西郷氏が「フトタマとは玉作のタマノオヤより一枚上という意味ではなかろうか」(『古事記注釈』)と言っているのが妥当であるような気がします。忌部とは、古代朝廷の祭祀を始めとして祭具作製・宮殿造営を担った氏族です。狭義には各地の部民としての忌部を率いた中央氏族の忌部氏を指し、広義には率いられた部民の氏族も含めます。平安時代前期には、名を「斎部」と改め、斎部広成により『古語拾遺』が著され上書されました。同書は、藤原氏を後ろ盾としてのしてきた中臣氏に対する巻き返しを図って書かれたのですが、それをもってしても、祭祀氏族の座が中臣氏に占有される事態を押しとどめることはできませんでした。

中臣氏と忌部氏とは、大嘗祭の祭式を中心的に担った氏々です。『古事記』の当場面では、それらの祖が、アマテラス再臨の儀式を担っています。その一事からだけでも、私は、天の石屋戸神話と大嘗祭との関連について、きちんと検討する必要があると言いうるのではないかと考えます。大嘗祭については、その詳細について後ほど触れることにしましょう。

・アメノタジカラヲ(天手力男神):高天原にいる、強い腕力を持った神。腕力それ自体を神格化したもののようです。

・アメノウズメ(天宇受売命):〈ウズは、「命の、全けむ人は、畳薦(たたみこも)、平群(へぐり)の山の、 熊白儔(くまかし)が葉を、ウズに插せ、その子」(景行記)(中略)とあるウズで、木の枝葉や花などを頭に挿したものをいう。ウズメはウズを頭に挿した女、すなわち神女・巫女のいいである。(中略)ウズメは猿女(さるめ)の祖である。〉(西郷信綱『古事記 注釈』)西郷信綱氏によれば、アメノウズメの系譜をたどっていくと稗田阿礼に行き着きます。そのことについては、いずれ触れましょう(天孫降臨神話のところで触れる予定です)。

天の石屋戸神話に登場するアメノコヤネ・フトダマ・アメノウズメ・イシコリドメ・タマノオヤの五柱の神は、天孫降臨神話で五伴緒(いつとものを)としてふたたび登場することになります。それは、西郷信綱氏によれば、天の石屋戸神話と天孫降臨神話とが、大嘗祭をモチーフにしたひとつづきの神話であるからです。この議論は、『古事記』の根幹に関わるものなので、しかるべきところで非才を顧みずにこころゆくまで展開するつもりでいます。

神々については以上のとおりです。次に気にかかるのは、いわゆる小道具関係ですね。

アマツマラとイシコリドメが作った鏡は、青銅製ではなくて鉄製です。そのことの意味を考えてみましょう。

世界史においては、青銅器の時代の次は鉄器の時代だと教えられます。ところが、日本では青銅器と鉄器が弥生時代に同時に入ってきました。するとどうなるか。青銅器は、実用の武器ではなくお祭りの道具となります。鉄の方がはるかに実用的であるからです。たとえば、銅の刀剣は、「斬る」ことがほとんどできません。だから、銅は銅刀ではなくて祭祀に使われる銅剣になります。銅鏡もまた銅剣と同じように祭祀に使われます。ところが上で述べたように、『古事記』に登場する鏡は、祭祀用であるのにもかかわらず、青銅製ではなくて鉄製です。それは、どうしてなのか。工藤隆氏は、『古事記誕生』(中公新書)で次のように述べています。

これはおそらく、弥生時代の終了と共に青銅器崇拝の時代が終わり、古墳時代の戦争の時代を経るなかで、武器や諸道具における実用性としての鉄の優位性が広く認識されて、徐々に「銅」より「鉄」に価値を置く観念が支配的になり、古伝承の「銅」がやがて「鉄」へと座を譲ったということなのではないか。

とするならば、少なくとも鉄製の鏡の箇所に関しては、古墳時代を背景にしているといいうるのではないでしょうか。

次に着目したい小道具は、占いに用いる鹿の肩胛骨です。この占い方について、『魏志倭人伝』(岩波文庫)に次のようなくだりがあります。

その俗、拳事行来に、云為(うんい)する所あれば、輒(すなわ)ち骨を灼(や)きて卜し、以て吉凶を占い、先ず卜する所を告ぐ。その辞は令亀の法の如く、火タク(かたく)を視て兆を占う。

このくだりから、三世紀のころの日本の占いがどのように行われていたのか、垣間見ることができます。引用文は、”なにか大きな事業を立ち上げるときなどに迷いがあれば、当時の日本では、動物の骨を灼いて吉凶を占った。中国では、亀の甲に焼けた鉄串などを当ててできる裂け目で吉凶を占っているが、日本では骨で行っている”というほどの意味です。また、弥生時代の遺跡からは、焼かれたいくつもの穴を持つ鹿の肩胛骨が発掘されています。ところが、700年初頭のヤマト国家の占い法は、中国と同じように亀の甲を用いるものに転じています(工藤隆氏『古事記誕生』)。

以上のことから、天の石屋戸神話には、弥生時代から続くとても古い占い法が保存されていると言いうるのではないかと思われます。小道具に着目すると、天の石屋戸神話には複数の違った時代が層を成して存在していることが分かります。

その次に気になるのは、白和幣(しろにきて)と青和幣(あおにきて)です。これは、何なのでしょう。正直、さっぱりわかりません。西郷信綱氏は、次のように言っています。

白二キテは楮(「かぢ」とルビをふってあるが、「コウゾ」の方が人口に膾炙しているのではないか――引用者注)の木の皮の繊維で作ったヌサ(幣)、白味を帯びているのでかく称する。青二キテは麻で作ったヌサ、青味を帯びているのでかく称する。(中略)『時代別国語大辞典』が、「二キテのテはタヘ(栲)の約とするのが通説である。しかし、テは、ヒラデ・ナガテのテなどのテと同様の、~なるものの意の接尾語と考える方が穏やかであろう。・・・

ニキは素材のやわらかさではなく、神を安める意の一種のほめ詞で、それゆえ、二キテは対になるアラ~の形をもたないのであろう」といっているのは、傾聴すべき見解である。

(『古事記 注釈』)

ヌサというのは、下の写真のようなものをイメージすればよいのでしょうか。ちょっと洗練されすぎているような気がしないでもありませんが。

幣(ぬさ)

幣(ぬさ)

パッとその姿が浮かんでこない植物の名前がけっこうありますね。写真を、二枚だけですが、かかげておきましょう。

まずは、アメノウズメが、たすき掛けにしている「ヒカゲ」すなわちヒカゲカズラの写真です。

(http://nononn.sakura.ne.jp/2005072/2005-7-2.htm より転載させていただきました。)

次に、同じくアメノウズメが、かずらにして頭に巻いている「マサキ」、すなわちマサキノカズラあるいはテイカカズラの写真です。

(http://plaza.rakuten.co.jp/dai24dai/diary/201106170000/ より転載させていただきました。)

いかがでしょうか。これらの写真をながめていると、アメノウズメの姿がおぼろげながらも浮びあがってくるような気がするのは私だけでしょうか。

アメノウズメが踊って活躍する場面は、とても印象に残りますし、描写がとりわけ生き生きとしていて迫力がありますね。その箇所を原文で引いてみましょう。

天宇受売命(あめのうずめのみこと)、天の香山の天の日影を手次(たすき)に繋(か)けて、天の真拆(まさき)を蔓(かずら)と為(し)て、天の香山の小竹葉(ささば)を手草(たぐさ)に結ひて、天の石屋戸にうけ伏せて蹈(ふ)みとどろこし神懸(かむがか)り為て、胸乳(むなち)を掛き出で裳緒(もひも)をほとに忍(お)し垂(た)れき。爾に高天の原動(とよ)みて、八百万の神共に咲(わら)ひき。

(西郷信綱『古事記 注釈』より)

私は、この場面に、尋常ではないほどのエネルギーが渦を巻くようにして横溢しているのを感じます。その中心にアメノウズメがいる。そのことの意味を、西郷信綱氏の「稗田阿礼」(『古事記研究』所収)を導きの糸にして、いささかなりとも掘り下げて考えてみようと思います。

まずは、そのコスチュームをもう一度眺めてみましょう。何を着ていたのかについては書かれていないので、想像するよりほかはないのですが、薄手の生地の着物を身にまとってヒカゲカズラをたすき掛けにするとチクチクするのではないかと思うので、麻生地のような、ある程度厚みのある生地の着物を着ていたのではないかと思われます。ヒカゲカズラの緑が映える色は白ですから、着物の色はたぶん白色系なのでしょう。また、頭にはマサキノカズラ(テイカカズラ)をかずらとして巻き、両手に笹の葉の束ねたものを持っている。それを振って、葉の触れ合う音を発していることは間違いありません。それは、生命力に満ちた自然霊の霊妙な声と表象されていたのではないかと思われます。

そんなコスチュームを身にまとって、アメノウズメは、岩屋戸の前に桶を伏せて置き、その上に立ち、足踏みして音を響かせながら神懸かりし、二つの乳房を掻き出して、解いた裳の緒を、陰部のあたりまで垂らしているのです。

神懸かりして、思わず狂乱の振る舞いにおよんだ、というわけではなさそうです。なぜなら、すべては、オモイノカネのシナリオ通りなのですから。アメノウズメの振る舞いだけがその例外というのは、ちょっと理解しがたい。

西郷氏によれば、それは自然界の邪神たちを追い払う所作なのです。その意味で、それはとても攻撃的な所作であります。私自身、どうもそういう感じがしています。西郷氏は、その説を補強するために、日本書紀の一書を引きます。天孫降臨神話のくだりです。ここで、アメノウズメは、ほとんど同じ所作をするのです。

已にして降(あまくだ)りまさむとする間に、先駆の者還りて白(マウ)さく、「一の神ありて、天の八達之衢(やちまた)に居り。その鼻の長さ七咫(ななあた)、背の長さ七尺余り。また口尻(くちわき)耀(て)れり。目は八咫鏡の如くして、てりかかやけること赤酸醤(かがち)に似れり」とまをす。即ち従(みもと)の神を遣して、往きて問わしむ。時に八十万の神有れど、皆目勝(まか)ちて相問ふこと得ず。故、特に天鈿女に勅して曰はく、「汝は是、目人に勝ちたる者なり。徃きて問ふべし」とのたまふ。天鈿女、乃ちその胸乳をあらはにかきいでて、裳帯(もひも)を臍(ほぞ)の下におしたれて、咲(あざ)わらひて向きて立つ。云々。

天の八達之衢(やちまた)に立つ面貌怪異な神とは猿田彦のことです。この神についてはいろいろと触れるべきことがあるのですが、いまは、アメノウズメの所作の意味と彼女のイメージについて話を絞り込みたいので、措いておきます。

アメノウズメの一見色っぽい所作が、挑みかかるようなものであることがこの箇所からはっきりと見て取れますね。何に挑みかかっているのか。それは、邪神に対してである、ということになりましょう。言葉にすれば「なめんなよ」となるのでしょうか。

また、ここでもう一点注目したいのは、「汝は是、目人に勝ちたる者なり」の文言です。また、古事記にも「汝は手弱女人(たわやめ)にはあれど、いむかふ神、面(おも)勝つ神なり」とあります。アメノウズメは、目が異様にきらきらと輝いていて、強いインパクトを与える風貌であることが、これらの言い方から分かります。これを西郷氏は、シャーマンの目であり、闇の中でも精霊たちを凝める力を有する目である、という言い方をしています。女優でいうならば、ちょっと古くなりますが、故高峰秀子が思い出されます。画家の梅原龍三郎が、彼女の肖像画を描こうとしたとき、その目が顔からはみ出してしまうほどに大きくなってしまうので、訝しがっていましたが、彼女の目の光が異様に強いことに気づいてようやく納得したというエピソードが、彼女の『私の渡世日記』に書かれています。高峰秀子は、人の心を救う女シャーマンだったのでしょう。

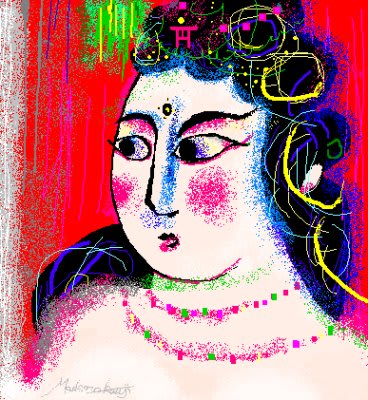

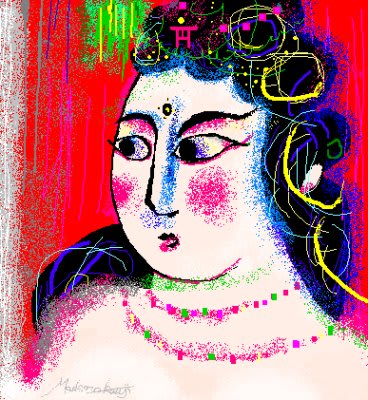

アメノウズメは、たとえば、下にかかげたような、棟方志巧が好んでよく描く女性像によく似ているのではないでしょうか。どうも、そんな感じがしてきました。言いかえれば、アメノウズメは、日本人の心の奥深くに潜在する女性の聖なる力を形象化している。それは、縄文時代の土偶に示されている力に通じるものです。棟方志巧は、そういうものを描こうと熱中しているうち、あっという間に人生が過ぎていってしまった。そういうことなのかもしれません。柳田国男は、それを「妹(いも)の力」と呼んで、日本人の心の宝物としてとても大事にしています。

シャーマンとしてのアメノウズメの力は、実に、圧倒的なものです。なぜならそれは、高天原から邪気を一掃し、八百万の神々の曇りのない朗らかな笑い声の渦を惹起し、それをきっかけに、アマテラスがお籠りをやめ、闇の世界がふたたび光を取り戻すことになったのですから。

アマテラスが、神々の笑い声を訝しく思い、天の石屋戸を細めに空けてから、ついに外界に引き出されるまでの、神々の連繋プレーは確かに鮮やかです。しかし、それについて触れるのは控えておきましょう。ここまででけっこうな字数になっていて、これ以上読み進めるのは、みなさま大変でしょうから。

一方、一連の騒ぎを起こした張本人のスサノオは、どうなったか。当然、追放です。次回は、そのあたりから話をしましょう。

大嘗祭のこと、猿田彦と猿目の女のことなど、いろいろと言い残したことがあるような気もしますが、あれもこれも一気に言い切るのが必ずしも良いこととは言い切れないでしょうから、今回はこのあたりで筆を置きます。

今回は、天の石屋戸(あまのいわやど)の場面の後段を扱います。前回の冒頭で申し上げたように、天の石屋戸は、スサノオ・アマテラス神話の最大のヤマ場であると同時に、『古事記』神代(かみよ)篇のそれでもあります。そのなかでも後段はとりわけ重要である、という感触があります。なぜそうなのかを含めて、今回いろいろとお話ができればと思っています。

『古事記』に関連する本を少しずつ読み進めていて、それなりに知識が蓄えられてきた感がなきにしもあらずですから、場合によっては細かい話が出てくることもあるとは思われますが、いたずらにトリビアリズムに陥るつもりはありません。『古事記』の本質に少しでも近づくことができればと思っての試みであることをご了承ください。

前置きはこれくらいにして、そろそろ本文に入っていきましょう。

弟スサノオの、高天原における乱暴狼藉の限りを尽くした振る舞いをかばいきれなくなった姉アマテラスは、天の石屋戸にこもってしまいました。すると、高天原はすっかり暗くなり、葦原中つ国のどこもかしこも暗闇になってしまいました。それゆえ、常夜(とこよ)が続くことになり、悪い神々の声がそこらじゅうに蠅の羽音のように満ち、禍がいろいろと起こります。とんでもないことになってしまったわけですね。

ここで注意したいのは、「石屋戸」とあるからといって、すぐに洞穴のようなものを連想してしまっては、ちょっと行き過ぎた解釈になってしまうということです(さっそく細かい話が出てきました)。というのは、「石」(いは)というのは、「天の磐盾(いはたて)」「天の磐船(いはふね)」「天の磐靫(いはゆぎ)」などの例があるように、呪言、すなわち、まじないに唱える言葉であるからです。いずれも、「岩でできた、石でできた」としてしまうのはどこかおかしいですよね。意味的には、「立派な」とか「ゆるぎない」とかいったニュアンスを添える言葉として受けとめるのが妥当のように思われます。本居宣長は、「石屋戸」について、次のように言っています。

必ずしも実の岩窟(いはや)には非じ、石(いは)とはただ堅固(かたき)を云るにて、天之石位(いはくら)・天之石靫(いはゆぎ)・天之磐船(いはふね)などの類にて、ただ尋常の殿(との)をかく云るなるべし。

(『古事記伝』)

また、西郷信綱氏は、宣長の上の言葉を踏まえて、次のように言っています。

「石屋戸」という語のという語の本体はヤドである。ただ、そういってしまったのではやはり片手落ちになろう。「天の石屋戸」という語がかたがた岩窟をも暗示していることは否めない(中略)。つまり「天の石屋戸」は両義にわたっているわけで、それは祭式のレベルと物語のレベルとがこの段では重なりあっていることに、関係がある。

(『古事記 注釈 第二巻』)

最後の方の、「それは祭式のレベルと物語のレベルとがこの段では重なりあっていることに、関係がある」という言い方になにやら聞き流し難いものを感じられた方は、なかなか勘が鋭いと思います。というのは、これは、『古事記』の根幹に婉曲に触れている言葉であるからです。「祭式のレベルと物語のレベルとがこの段では重なりあっている」とは、いったいどういう事態を指しているのでしょうか。さしあたり、氏の次の言葉を引きましょう。

天の石屋戸にしても、実際の岩窟ではない。天の岩屋戸の本体はヤドであり、やはり大嘗宮を下地にした表象であると考えられる。

(『古事記研究』)

氏は、天の石屋戸が、「大嘗宮を下地にした表象である」と言い切っています。それは、天の石屋戸神話と大嘗祭との間に深いつながりがあることを指し示しています。氏の、この主張を目にしてからというもの、私は頭のどこかでいつもそのことを考えている状態が続いています。そうして、考えるほどに、この主張あるいは指摘が、『古事記』神話の最深部に達するものであるという印象が強まってくるのです。言いかえればそこには、神話とは何か、神話と祭式との関係はいかなるものか、古代王権とは何か、さらには、天皇とは、日本とは何かという問題に深くつながるものがある。

このまま突き進んでもいいのですが、それでは(書き手と読み手の双方にとって)肩が凝ってくるような思いに襲われそうなので、いささか話の角度を変えましょう。

科学の洗礼を受けた私たち現代人の目に、この天の石屋戸神話は、日食現象をモチーフにしているものとして映ります。神話は、詩と同様に、意味の多義性や多層性を特徴としています。だから、そういう科学的な解釈を無下に否定するにはおよびません。

問題は、そういう解釈や理解によって何が導かれるか、ということでしょう。その解釈に従えば、神話とは、自然現象を科学的に理解し解明する知的レベルに達していなかった古代人が、彼らなりの原始的なやり方で自然現象を説明しようとした言語的試みの集積である、となるでしょう。それは、端的に言えば、十九世紀の西欧人がアジア人やアフリカ人に対して向けた眼差しと同質のものを含んでいます。そこには、自分たちの、科学に対する手放しの信頼を相対化する契機がまったくありません。そうして、私たち現代人は、十九世紀の西欧人の末裔です。それゆえ、私たち現代人にとっては、科学こそが信仰の対象なのです。私たち現代人はみな、多かれ少なかれ、科学教の信者であるほかはないのです。そのことが死角になってはじめて、先の神話観が出てくるのです。それではつまらないですね。猿山の猿たちが、彼らを眺めている観客を眺めながら、自分たちを観客だと勘違いしているのと変わりはないのですから。

だから私は、石屋戸神話日食現象説を無下に否定しませんが、それほど重宝する気にもなれないのです。

その点、天の石屋戸神話と大嘗祭との間の深いつながりに目を凝らそうとする西郷説は、実り多いものがもたらされそうな予感があるので、私は惹かれてしまうのです。

ということでふたたび西郷説に戻りましょう。氏は、「かくる」と「こもる」の違いに着目します。というのは、原文に、アマテラスが天の石屋戸に「刺(さし)こもり坐(ま)しき」とあるからです。この段は、俗に天の岩戸がくれの神話と呼ばれます。しかし、原文では記紀ともに、あくまでも「かくる」ではなくて「こもる」が使われているのです。その違いについて、氏は次のように述べています。

「こもる」は外界との関係を遮断することであり、今でもオコモリとか参籠(さんろう)とか使われているが、こうした語感を「かくる」は全く持っていない。ただの岩窟なら「かくる」でいい。しかし大嘗宮ならどうしても「こもる」でなければおかしい。

(『古事記研究』)

「カクルは視界内から外に去るという動きをあらわし、コモルは対象が奥に入りかくれた状態をあらわす」

(『時代別国語大辞典』:『古事記 注釈』より孫引き)

「かくる」と「こもる」の違いに着目しているうちに、おのずと天の岩屋戸神話と大嘗祭の関係に目がいざなわれますね。そのことを確認したうえで、本文に戻りましょう。

深刻な事態をなんとかしようとして、八百万(やおよろず)の神々が、天の安河原に集まってきます。彼らは、この局面を打開する知恵者として思金神(おもひかねのかみ・あれこれの思慮を兼ね備えた神の意)を抜擢します。オモヒカネは、みなさまご存知のタカミムスヒの子どもです。この設定は、これから展開されるドラマのシナリオはすべてオモヒカネが作ったものであることを意味しているのと同時に、その背後で、タカミムスヒの神が鎮座して事態を見守っていることを暗示してもいます。タカミムスヒはとてもエライ神様だ、というわけですね。

「とてもエライ」どころではない、という言い方を西郷氏はしています。

タカミムスヒは、天之御中主、神産巣日とともにいわゆる造化三神にぞくし、天地の始め高天の原に成った神である。そしてこの段以降、タカミムスヒは天照大神と対になって、天孫降臨のことをはじめ大事をとりしきる神としてしばしば登場してくる。書紀の方ではむしろ、タカミムスヒが天照大神を出しぬき単独の司令者になっている傾向さえ強い。これらはいったい何を意味するか。その解答を今すぐ出すことはできぬが、以下の物語を読み進むうえで、また記紀を比較する上で、これは一つの大事な問題点になるはずである。

(『古事記 注釈』)

それにここで即答することは控えておいて、そういう問題点があるということを頭の片隅に置いて、本文を読み進むことにしましょう。

アマテラスを天の石屋戸からおびき出して、闇で覆われた世界に光を取り戻すために、オモイノカネは、どういう仕掛けをしたのでしょうか。

まずは、常世の長鳴鳥(とこよのながなきどり)を集めてきて鳴かせました。夜が明けたというわけで、アマテラスに「あれ?」といぶかしがらせようとしたのではないでしょうか。

常世は、光明に満ちた世界のことで、常夜とはむしろ正反対の意味を有します。また、長鳴鳥とは鶏のことです。

それから後のドラマの展開は、以下のとおりです。三浦佑之氏の口語訳が生き生きとしていて優れていると感じられるので、そこから引いてきます。氏の訳は、村の長老の語りという設定ですから、その口調はおのずからそういうものになっています。「~の」の畳み掛けが、この箇所の次第に熱をおびていくシャーマニスティックな息づかいをよく伝ええていると思います。引用者注が多くてわずらわしく感じられるかもしれないので、「注」とだけ記します。

天の安の河の河上にある天の堅石(かたしわ:錬鉄のための石――注)を取ってきての、天の金山の真金(まがね:鉄のことを指す――注)も取ってきての、鍛人(かぬち:鍛冶屋のこと――注)のアマツマラを探してきての、イシコリドメに言いつけて鏡を作らせての、つぎには、タマノオヤに言いつけて、八尺(やさか)の勾玉(まがたま)の五百箇(いつほ)のみすまるの玉飾りを作らせての、つぎには、アメノコヤネとフトダマとを呼び出しての、天の香山(あまのかぐやま)に棲む大きな男鹿の肩骨をソック抜き取っての、ハハカ(桜桃のこと――注)を取ってきての、その男鹿の肩骨をハハカの火で焼いて占わせての、天の香山に生えている大きなマサカキ(神事に用いられる常緑樹を広く指す――注)を根つきのままにこじ抜いての、そのマサカキの上の枝には八尺の勾玉の五百箇のみすまるの玉を取りつけての、中の枝には八尺の鏡を取り掛けての、下に垂れた枝には、白和幣(しろにきて)、青和幣(あおにきて)を取り垂らしての、そのいろいろな物を付けた根付きマサカキは、フトダマが太御幣(ふとみてぐら:立派な神への捧げ物の意――注)として手に捧げ持っての、アメノコヤネが太詔戸言(ふとのりとごと:立派な神への唱え言、祝詞――注)を言祝(ことほ)ぎ唱えあげての、アメノタジカラヲが、天の岩屋戸の戸のわきに隠れ立っての、アメノウズメが、天の香山の天のヒカゲ(ヒカゲカズラ科の常緑羊歯植物――注)を襷(たすき)にして肩に掛けての、天のマサキ(マサキノカズラ・テイカカズラの古名――注)をかずらにして頭に巻いての、天の香山の小竹(ささ)の葉を束ねて手草(たくさ)として手に持っての、天の岩屋戸の戸の前に桶を伏せて置いての、その上に立っての、足踏みして音を響かせながら神懸かりしての、二つの乳房を掻き出しての、解いた裳(も)の緒を、秀処(ほと)のあたりまで押し垂らしたのじゃ。

(『口語訳 古事記[神代篇]』)

すると、「爾(ここ)に高天の原動(とよ)みて、八百万の神共に咲(わら)ひき」という事態になりました。

まずは、オモイノカネのシナリオに登場する神々に触れておきましょう。

・アマツマラ(天津麻羅):「麻羅」については、三浦佑之氏が次にように言っています。「鍛冶屋のアマツマラという名前については、あまり明確には論じられてこなかったように思われます。それは、研究者たちの多くが、マラを男根の意味だと断定するのをためらっているからではないかと勘ぐってしまいたくなるほどです。しかし、アマツマラの「麻羅」は、男根をさすとみる以外に解釈のしようがありません。」(『古事記講義』)ほかの注釈書にも当たってはみましたが、三浦氏の男根説ほどにすっきりとしたものは見当たりませんでした。

・イシコリドメ(伊斯許理度売命):名義不詳とされることが多いようですが、西郷氏は「溶けた鉄を堅石(かたしは)の上できたえて凝り固めて鏡を作るという意ではなかろうか」(『古事記 注釈』第二巻)と言っています。それに関連して、氏は「神名は物語そのものと不可分に結びついているのであり、それを分からぬままにしておくのは物語の読みを中断することに、ほぼ等しい。その点、このごろの諸注が「名義不詳」を乱発するのは、良心的に見えて実はそうではないことになる。神名解釈は一種の暗号解読に似ているわけで、何とか解こうと及ばずながらも努力すべきだと思う」とも言っています。この言葉を目にして、『古事記』に登場する神々の名の意味が気になってしょうがないというのがこの文章を書き始めた動機だったのにもそれなりの意義があったことになるなと思われ、腑に落ちるところがありました。

ところで三浦氏は、アマツマラとイシコリドメのペアについて、とても面白いことを言っています。

鏡は、溶けた金属を固め鍛える鍛人(かぬち)アマツマラと相槌のイシコリドメとによって作られた最高の作品でなければならないのです。アマテラスを引き出すためにもっとも重要な役割をはたす祭具なのですから。そして、溶けた金属が固められるのは、鍛人のマラが石のように固くなるからだと考えられているのです。もう少し想像をたくましくすれば、立派な鏡は、マラを石のように凝り固める女神の力で鍛人のマラが鉄槌のごとくに固くなることによって作り上げられるのだと考えているのです。そして、オモヒカネの演出では、その神話的な幻想が、そのまま演技として舞台の上に引き出されているのです。そのさまは、ウズメの神懸かり同様に、観衆を歓喜の渦の中に投げ込みます。

(『古事記講義』)

これは大胆ではありますが、なかなかいい線をいっている解釈ではなかろうかと思われます。

・タマノオヤ(玉祖命):玉作部の祖。玉作部とは、勾玉,管玉,丸玉等の玉類の製作に従事した大和朝廷の職業部のこと。弥生時代以来存在した各地の玉作集団を部として組織したもので,その部民化の時期は五世紀後半以降と考えられています。

・アメノコヤネ(天児屋命):中臣連の祖。中臣氏は、宮廷祭祀に与る最強力の氏です。中臣氏のなかで歴史上もっとも有名なのは、中臣鎌足です。彼は六四五年の大化の改新の功労者であり、六六九年の死に臨んで、藤原姓を賜りました。以後その子孫は藤原氏を名乗りますが、本系は依然として中臣を称しました。中臣氏には、当然藤原氏の後ろ盾がありました。

・フトダマ(布刀玉命):忌部の祖。西郷氏が「フトタマとは玉作のタマノオヤより一枚上という意味ではなかろうか」(『古事記注釈』)と言っているのが妥当であるような気がします。忌部とは、古代朝廷の祭祀を始めとして祭具作製・宮殿造営を担った氏族です。狭義には各地の部民としての忌部を率いた中央氏族の忌部氏を指し、広義には率いられた部民の氏族も含めます。平安時代前期には、名を「斎部」と改め、斎部広成により『古語拾遺』が著され上書されました。同書は、藤原氏を後ろ盾としてのしてきた中臣氏に対する巻き返しを図って書かれたのですが、それをもってしても、祭祀氏族の座が中臣氏に占有される事態を押しとどめることはできませんでした。

中臣氏と忌部氏とは、大嘗祭の祭式を中心的に担った氏々です。『古事記』の当場面では、それらの祖が、アマテラス再臨の儀式を担っています。その一事からだけでも、私は、天の石屋戸神話と大嘗祭との関連について、きちんと検討する必要があると言いうるのではないかと考えます。大嘗祭については、その詳細について後ほど触れることにしましょう。

・アメノタジカラヲ(天手力男神):高天原にいる、強い腕力を持った神。腕力それ自体を神格化したもののようです。

・アメノウズメ(天宇受売命):〈ウズは、「命の、全けむ人は、畳薦(たたみこも)、平群(へぐり)の山の、 熊白儔(くまかし)が葉を、ウズに插せ、その子」(景行記)(中略)とあるウズで、木の枝葉や花などを頭に挿したものをいう。ウズメはウズを頭に挿した女、すなわち神女・巫女のいいである。(中略)ウズメは猿女(さるめ)の祖である。〉(西郷信綱『古事記 注釈』)西郷信綱氏によれば、アメノウズメの系譜をたどっていくと稗田阿礼に行き着きます。そのことについては、いずれ触れましょう(天孫降臨神話のところで触れる予定です)。

天の石屋戸神話に登場するアメノコヤネ・フトダマ・アメノウズメ・イシコリドメ・タマノオヤの五柱の神は、天孫降臨神話で五伴緒(いつとものを)としてふたたび登場することになります。それは、西郷信綱氏によれば、天の石屋戸神話と天孫降臨神話とが、大嘗祭をモチーフにしたひとつづきの神話であるからです。この議論は、『古事記』の根幹に関わるものなので、しかるべきところで非才を顧みずにこころゆくまで展開するつもりでいます。

神々については以上のとおりです。次に気にかかるのは、いわゆる小道具関係ですね。

アマツマラとイシコリドメが作った鏡は、青銅製ではなくて鉄製です。そのことの意味を考えてみましょう。

世界史においては、青銅器の時代の次は鉄器の時代だと教えられます。ところが、日本では青銅器と鉄器が弥生時代に同時に入ってきました。するとどうなるか。青銅器は、実用の武器ではなくお祭りの道具となります。鉄の方がはるかに実用的であるからです。たとえば、銅の刀剣は、「斬る」ことがほとんどできません。だから、銅は銅刀ではなくて祭祀に使われる銅剣になります。銅鏡もまた銅剣と同じように祭祀に使われます。ところが上で述べたように、『古事記』に登場する鏡は、祭祀用であるのにもかかわらず、青銅製ではなくて鉄製です。それは、どうしてなのか。工藤隆氏は、『古事記誕生』(中公新書)で次のように述べています。

これはおそらく、弥生時代の終了と共に青銅器崇拝の時代が終わり、古墳時代の戦争の時代を経るなかで、武器や諸道具における実用性としての鉄の優位性が広く認識されて、徐々に「銅」より「鉄」に価値を置く観念が支配的になり、古伝承の「銅」がやがて「鉄」へと座を譲ったということなのではないか。

とするならば、少なくとも鉄製の鏡の箇所に関しては、古墳時代を背景にしているといいうるのではないでしょうか。

次に着目したい小道具は、占いに用いる鹿の肩胛骨です。この占い方について、『魏志倭人伝』(岩波文庫)に次のようなくだりがあります。

その俗、拳事行来に、云為(うんい)する所あれば、輒(すなわ)ち骨を灼(や)きて卜し、以て吉凶を占い、先ず卜する所を告ぐ。その辞は令亀の法の如く、火タク(かたく)を視て兆を占う。

このくだりから、三世紀のころの日本の占いがどのように行われていたのか、垣間見ることができます。引用文は、”なにか大きな事業を立ち上げるときなどに迷いがあれば、当時の日本では、動物の骨を灼いて吉凶を占った。中国では、亀の甲に焼けた鉄串などを当ててできる裂け目で吉凶を占っているが、日本では骨で行っている”というほどの意味です。また、弥生時代の遺跡からは、焼かれたいくつもの穴を持つ鹿の肩胛骨が発掘されています。ところが、700年初頭のヤマト国家の占い法は、中国と同じように亀の甲を用いるものに転じています(工藤隆氏『古事記誕生』)。

以上のことから、天の石屋戸神話には、弥生時代から続くとても古い占い法が保存されていると言いうるのではないかと思われます。小道具に着目すると、天の石屋戸神話には複数の違った時代が層を成して存在していることが分かります。

その次に気になるのは、白和幣(しろにきて)と青和幣(あおにきて)です。これは、何なのでしょう。正直、さっぱりわかりません。西郷信綱氏は、次のように言っています。

白二キテは楮(「かぢ」とルビをふってあるが、「コウゾ」の方が人口に膾炙しているのではないか――引用者注)の木の皮の繊維で作ったヌサ(幣)、白味を帯びているのでかく称する。青二キテは麻で作ったヌサ、青味を帯びているのでかく称する。(中略)『時代別国語大辞典』が、「二キテのテはタヘ(栲)の約とするのが通説である。しかし、テは、ヒラデ・ナガテのテなどのテと同様の、~なるものの意の接尾語と考える方が穏やかであろう。・・・

ニキは素材のやわらかさではなく、神を安める意の一種のほめ詞で、それゆえ、二キテは対になるアラ~の形をもたないのであろう」といっているのは、傾聴すべき見解である。

(『古事記 注釈』)

ヌサというのは、下の写真のようなものをイメージすればよいのでしょうか。ちょっと洗練されすぎているような気がしないでもありませんが。

幣(ぬさ)

幣(ぬさ)パッとその姿が浮かんでこない植物の名前がけっこうありますね。写真を、二枚だけですが、かかげておきましょう。

まずは、アメノウズメが、たすき掛けにしている「ヒカゲ」すなわちヒカゲカズラの写真です。

(http://nononn.sakura.ne.jp/2005072/2005-7-2.htm より転載させていただきました。)

次に、同じくアメノウズメが、かずらにして頭に巻いている「マサキ」、すなわちマサキノカズラあるいはテイカカズラの写真です。

(http://plaza.rakuten.co.jp/dai24dai/diary/201106170000/ より転載させていただきました。)

いかがでしょうか。これらの写真をながめていると、アメノウズメの姿がおぼろげながらも浮びあがってくるような気がするのは私だけでしょうか。

アメノウズメが踊って活躍する場面は、とても印象に残りますし、描写がとりわけ生き生きとしていて迫力がありますね。その箇所を原文で引いてみましょう。

天宇受売命(あめのうずめのみこと)、天の香山の天の日影を手次(たすき)に繋(か)けて、天の真拆(まさき)を蔓(かずら)と為(し)て、天の香山の小竹葉(ささば)を手草(たぐさ)に結ひて、天の石屋戸にうけ伏せて蹈(ふ)みとどろこし神懸(かむがか)り為て、胸乳(むなち)を掛き出で裳緒(もひも)をほとに忍(お)し垂(た)れき。爾に高天の原動(とよ)みて、八百万の神共に咲(わら)ひき。

(西郷信綱『古事記 注釈』より)

私は、この場面に、尋常ではないほどのエネルギーが渦を巻くようにして横溢しているのを感じます。その中心にアメノウズメがいる。そのことの意味を、西郷信綱氏の「稗田阿礼」(『古事記研究』所収)を導きの糸にして、いささかなりとも掘り下げて考えてみようと思います。

まずは、そのコスチュームをもう一度眺めてみましょう。何を着ていたのかについては書かれていないので、想像するよりほかはないのですが、薄手の生地の着物を身にまとってヒカゲカズラをたすき掛けにするとチクチクするのではないかと思うので、麻生地のような、ある程度厚みのある生地の着物を着ていたのではないかと思われます。ヒカゲカズラの緑が映える色は白ですから、着物の色はたぶん白色系なのでしょう。また、頭にはマサキノカズラ(テイカカズラ)をかずらとして巻き、両手に笹の葉の束ねたものを持っている。それを振って、葉の触れ合う音を発していることは間違いありません。それは、生命力に満ちた自然霊の霊妙な声と表象されていたのではないかと思われます。

そんなコスチュームを身にまとって、アメノウズメは、岩屋戸の前に桶を伏せて置き、その上に立ち、足踏みして音を響かせながら神懸かりし、二つの乳房を掻き出して、解いた裳の緒を、陰部のあたりまで垂らしているのです。

神懸かりして、思わず狂乱の振る舞いにおよんだ、というわけではなさそうです。なぜなら、すべては、オモイノカネのシナリオ通りなのですから。アメノウズメの振る舞いだけがその例外というのは、ちょっと理解しがたい。

西郷氏によれば、それは自然界の邪神たちを追い払う所作なのです。その意味で、それはとても攻撃的な所作であります。私自身、どうもそういう感じがしています。西郷氏は、その説を補強するために、日本書紀の一書を引きます。天孫降臨神話のくだりです。ここで、アメノウズメは、ほとんど同じ所作をするのです。

已にして降(あまくだ)りまさむとする間に、先駆の者還りて白(マウ)さく、「一の神ありて、天の八達之衢(やちまた)に居り。その鼻の長さ七咫(ななあた)、背の長さ七尺余り。また口尻(くちわき)耀(て)れり。目は八咫鏡の如くして、てりかかやけること赤酸醤(かがち)に似れり」とまをす。即ち従(みもと)の神を遣して、往きて問わしむ。時に八十万の神有れど、皆目勝(まか)ちて相問ふこと得ず。故、特に天鈿女に勅して曰はく、「汝は是、目人に勝ちたる者なり。徃きて問ふべし」とのたまふ。天鈿女、乃ちその胸乳をあらはにかきいでて、裳帯(もひも)を臍(ほぞ)の下におしたれて、咲(あざ)わらひて向きて立つ。云々。

天の八達之衢(やちまた)に立つ面貌怪異な神とは猿田彦のことです。この神についてはいろいろと触れるべきことがあるのですが、いまは、アメノウズメの所作の意味と彼女のイメージについて話を絞り込みたいので、措いておきます。

アメノウズメの一見色っぽい所作が、挑みかかるようなものであることがこの箇所からはっきりと見て取れますね。何に挑みかかっているのか。それは、邪神に対してである、ということになりましょう。言葉にすれば「なめんなよ」となるのでしょうか。

また、ここでもう一点注目したいのは、「汝は是、目人に勝ちたる者なり」の文言です。また、古事記にも「汝は手弱女人(たわやめ)にはあれど、いむかふ神、面(おも)勝つ神なり」とあります。アメノウズメは、目が異様にきらきらと輝いていて、強いインパクトを与える風貌であることが、これらの言い方から分かります。これを西郷氏は、シャーマンの目であり、闇の中でも精霊たちを凝める力を有する目である、という言い方をしています。女優でいうならば、ちょっと古くなりますが、故高峰秀子が思い出されます。画家の梅原龍三郎が、彼女の肖像画を描こうとしたとき、その目が顔からはみ出してしまうほどに大きくなってしまうので、訝しがっていましたが、彼女の目の光が異様に強いことに気づいてようやく納得したというエピソードが、彼女の『私の渡世日記』に書かれています。高峰秀子は、人の心を救う女シャーマンだったのでしょう。

アメノウズメは、たとえば、下にかかげたような、棟方志巧が好んでよく描く女性像によく似ているのではないでしょうか。どうも、そんな感じがしてきました。言いかえれば、アメノウズメは、日本人の心の奥深くに潜在する女性の聖なる力を形象化している。それは、縄文時代の土偶に示されている力に通じるものです。棟方志巧は、そういうものを描こうと熱中しているうち、あっという間に人生が過ぎていってしまった。そういうことなのかもしれません。柳田国男は、それを「妹(いも)の力」と呼んで、日本人の心の宝物としてとても大事にしています。

シャーマンとしてのアメノウズメの力は、実に、圧倒的なものです。なぜならそれは、高天原から邪気を一掃し、八百万の神々の曇りのない朗らかな笑い声の渦を惹起し、それをきっかけに、アマテラスがお籠りをやめ、闇の世界がふたたび光を取り戻すことになったのですから。

アマテラスが、神々の笑い声を訝しく思い、天の石屋戸を細めに空けてから、ついに外界に引き出されるまでの、神々の連繋プレーは確かに鮮やかです。しかし、それについて触れるのは控えておきましょう。ここまででけっこうな字数になっていて、これ以上読み進めるのは、みなさま大変でしょうから。

一方、一連の騒ぎを起こした張本人のスサノオは、どうなったか。当然、追放です。次回は、そのあたりから話をしましょう。

大嘗祭のこと、猿田彦と猿目の女のことなど、いろいろと言い残したことがあるような気もしますが、あれもこれも一気に言い切るのが必ずしも良いこととは言い切れないでしょうから、今回はこのあたりで筆を置きます。

村の寄り合いで、みんなが勝手なことを言い合って話がなかなかまとまらず、リーダーは「もう知らん、おまえらで勝手に決めろ」と言い残して家に帰ってしまった。そこで困ったみんなは、リーダーの家に行って必死に懇願した。「あなたが決めてください、右でも左でも、みんなそれに従います」と……そんな場面が想像されます。

太平洋戦争開戦の時の御前会議でもこんなことがあったのかどうかは知らないけど、日本人は会議が好きだけど、多数決ではないのですよね。だいたい「鶴の一声」で決まる。あるいは、村の寄り合いなんかでは決定権がそれぞれの集落のもちまわりだったりする。会議そのものは、何が正しいかを議論するのではなく、みんながいいたいことをいう「ガス抜き」みたいなものでしかない。

そこで「こもる」ということなのですが、これによって権威が付与されたりする。大嘗祭以外にも天皇一人でこもるというような儀礼があるのかどうか知らないが、そこでの作法は本当に天皇だけしか知らないらしいですね。もしそうで、すでに今の天皇が皇太子に伝えてあるのなら、もう次期天皇を変えるわけにはいかない。

日本列島は「こもる」という行為に対する何か特別な思いがあるのでしょうか。「山にこもる」とか「寺にこもる」とかいまどきは「引きこもり」というのもあって、アマテラス以来の伝統というのがあるのでしょうね。こもれば何かを与えられる、何かを得られる、というような歴史の無意識があるのかもしれない。日本人にとって「籠る」とは何か、というテーマで一冊の本が書けるのでしょうね。今どきの引きこもりだって、そういう歴史と無縁だとは言い切れない。

「子守唄」という。何かもう、これで意味はほかにないかのようになってしまっているけど、この字はたぶん後世の当て字で、もともとは「籠り唄」だったのでしょうね。眠りの世界に入ってゆく歌。外国語ではなんというのでしょう。「子供をあやす歌」というような意味なのでしょうか。それじゃあなんか、命名の仕方に芸も情緒もない気がします。

そして額田王の有名な長歌の出だしの「冬籠り 春さりくれば……」を、決まって「冬が過ぎて春が来れば」と訳されていますよね。しかしそれだったら「冬隠れ」というべきでしょう。冬が中に充満しているから「冬籠り」じゃないんですか。この場合の「ふゆ」も「冬」ではないのですよね。古語辞典にはちゃんと「ふゆ」とは「ふるえてゆれること」と記されてあります。「ふるえてゆれる」すなわち「迷う」こと、迷う心が胸の中に満ちてくることを「ふゆごもり」という。この場合、額田王は、天智天皇から「春と秋のどちらがいいか?」ということを「俺と弟の大海人皇子のどちらがいいか?」というような含みで聞かれ、すかさず「さあ、どちらといわれても迷うところですが」と、大人の女らしく軽くいなしてみせた。たぶん、そういうことだろうと思います。「冬籠り」のほかの歌も調べてみたけど、すべて「迷う」というニュアンスで解釈した方がずっとつじつまが合うし、歌の味わいも深く豊かになるような気がします。

あなた、「籠る」をテーマにして本を書いてくれませんか。僕は買います。

アメノウズメのことで聞きたいこともあったけど、長くなりすぎました。失礼します。

「こもる」をテーマに本を書いてみては、書いたら買うよ、との過分なお言葉、ひたすら身の縮む思いです。たぶん、私には無理でしょう。基礎的な素養がなさすぎますので。

ただし、「こもる」には、大和民族の独特の感性が、それこそ「こめ」られているような気がするのは、たしかです。個人的なお話しになりますが、私自身、いわゆる社会的な活動を意識的に控えて(世間から捨てられて?)、物を考えたり書いたりということに(妻に怒られながら)、多くの時間を割いています。いい年をして、半分引きこもっているようなものです。好き好んで「こもって」いるわけですね。そうすると、不思議なもので、松尾芭蕉の「なにやらゆかしすみれ草」ではないですが、道端の、なんの変哲もない草花の美しさや愛らしさにはなはだしく感動することが、とても多くなりました。自分でも、戸惑ってしまうほどの心の動かされようなのです。もしも自慢話に聞こえたらすみませんが、人の心も透けて見えるようになりました(私が社会的に価値の低い人間なので、相手も武装せずに接することが多いからなのでしょうかね)。

「こもる」ことは、部分的にしろ、心のなかの古代人を賦活させ、感覚を鋭くするところがどうやらありそうなのですね。つまり、言いたいのは、大和民族は昔から「こもる」ことの秘密を、つまり、それがもたらす精神的な豊かさの世界をどうやらよく分かっていたのではないか、ということです。出家が文化にまで昇華され、吉田兼好や鴨長明や西行などの高水準の文化人が誕生したことには、民族的な深い理由があるのでしょうね。