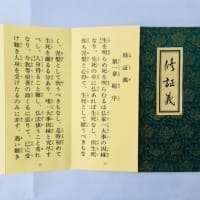

実家での法要(6月24日)の際、久し振りに僧侶に随誦して修証義の経文を詠んだ。出席者全員が読経するので、法要の場にいることを実感出来るとてもよい慣わしである。読経は般若心経に始まり、日々善行感謝の教えを説いている第5章行持報恩の章で終るがその章の中に、 、当方が傍線を付した文言がある。この部分について当方は、以前から次のように解釈している。「いかに長生きをしていても、その間報恩の気持ちを蔑ろにし、善行がない生き方をしているようでは、人としての内面は空虚になり、徒に生きているだけで、そんな生き方ではいけないのだ。経文中の100歳云々は、年令の単なる例示で、100歳も生きすることを戒めている訳ではない」と。・・

、当方が傍線を付した文言がある。この部分について当方は、以前から次のように解釈している。「いかに長生きをしていても、その間報恩の気持ちを蔑ろにし、善行がない生き方をしているようでは、人としての内面は空虚になり、徒に生きているだけで、そんな生き方ではいけないのだ。経文中の100歳云々は、年令の単なる例示で、100歳も生きすることを戒めている訳ではない」と。・・

果たしてそんな自己流の解釈でよいのか、帰京後Netで前記傍線カ所を含む経文前後の解釈を調べた。その解釈は次のようになっている。

「時が経つのは矢よりも速く、人の生命は草の葉の露よりもはかないものだ。どんな手段で、過ぎ去った一日を取り返すことができるであろうか。むなしく長生きしたところで、後悔ばかりの日々と、悲しむべき肉体が存在しているだけだ。しかしそんな煩悩に支配された百年の間に、一日でも誠実に生きれば、百年の生涯だけでなく、来世の百年も救われる。この一日の生命は、かけがえのない大切な生命である。だから誠実に、生きる生命を、自分自身でも敬うべきだ。私達の生活によって仏の生命が顕れ、仏の大いなる道が通じるのだ。」と。・・当方の解釈に、さして間違いがないことを確認出来た。また、ありがたいことに、加齢と共にこの種のお経の意味もよく解るようになって来ている。「歳を重ねると人は一般的に信仰心が篤くなる」ものだが、仏教に限らず、やはり宗教には「人を啓発する」無窮の力があるのだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます