近い将来予想されている特に地方部における人口減少問題を回避するため、地方の経済を活性化し、現在大都市圏に集中している子育て世代を中心とした若者たちが地方で職を得、家庭を持って豊かに暮らせるよう、政府による「地方創生」の動きが本格化しています。

昨年度末の補正予算を含めると、政府は本年度だけでも1兆円を超える予算をこの「地方創生」のために用意しています。また、来年度以降も、新たに1兆円規模の新型交付金の創設が予定されるなど、地方創生は今年の安倍政権の国内における(まさに)目玉政策の一つと位置づけられていると言えるでしょう。

政府が力を入れるこの「地方創生」を中心とした地方振興策に関し、非営利独立のシンクタンク「構想日本」の代表を務める加藤秀樹氏が、5月28日のYahoo newsに「地方創生成功のコツ」と題する論評を寄稿し、政策実現に向けた論点を整理、提供しています。

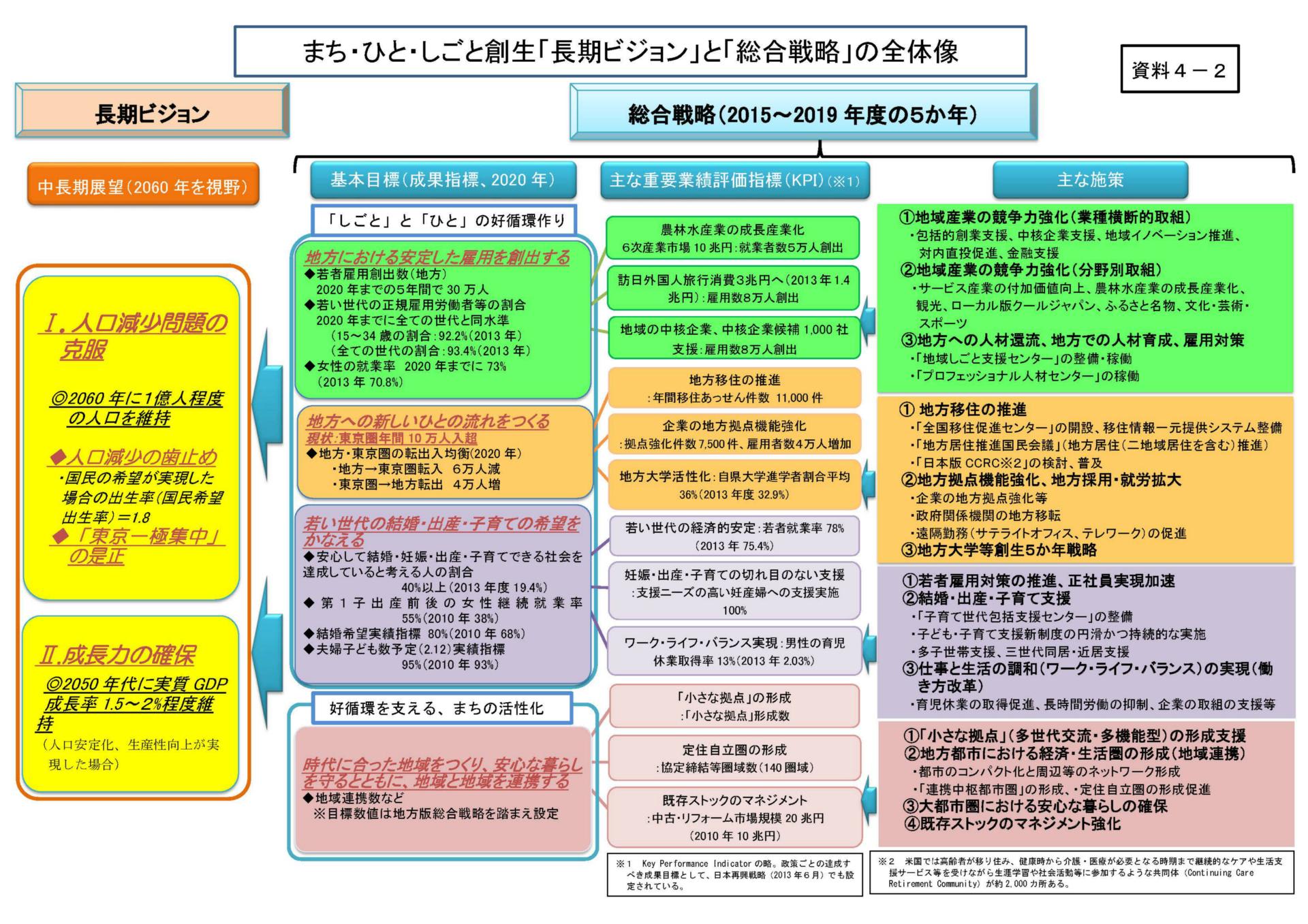

「地方創生」は、昨年11月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」によって外形上も国の基本政策の一つに位置づけられており、同12月27日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「長期ビジョン」において、2015年から2019年の5年間の基本目標と主要施策が示されています。

一方、国の総合戦略は、地方に対してもそれぞれ基本目標や成果指標を踏まえた「地方版総合戦略」の策定を求めており、そのための費用についても(市町村で1000万円、都道府県で2000万円を上限に)国費で予算付けをしているところです。

一方、こうした政府の措置を受け、春以降全国の1800にも及ぶ地方自治体の多くが地方版「戦略」の策定をそれぞれコンサルティング会社や総合研究機関などに委託していることから、実際、この業界は現在「地方創生コンサル・バブル」の状況にあるとも言われているようです。

加藤氏は、「地方創生」を巡るこのような状況への疑問点として、まず、国の統計を使って自前で作れる人口ビジョンをコンサルタントに丸投げする、地方自治体の姿勢を挙げています。

国から交付金が出るのであればこれを利用しない手はないと考えるのは致し方ないとしても、自分たちのまちをどうするかを住民や自治体職員自ら考えることが、そもそも地方創生の趣旨のはずである。それを他人に任せるのでは自分のまちに合ったアイディアは出て来るはずはないし、知恵が身につくこともないだろうという指摘です。

コンサルタントなど外部の人材に求められるのは、普通は、課題を発見し論点をわかりやすく整理して住民の意見を引き出すところまででしょう。そこで、対策の具体化までを業者に期待(丸投げ)する自治体があるとすれば、確かにそれは大変残念なことと言わざるを得ません。

加藤氏はまた、地方創生の具体化の過程で東京の位置づけが明確化されていないことについても、この論評において疑問を呈しています。

法律や長期ビジョンでは、地方から東京への人口流出、東京一極集中の弊害が度々指摘されているところです。しかし、今回のスキームでは、過疎化が進む地方のまちと同じように東京の特別区や各市にも地方と同様に「総合戦略」を作らせ、国が用意した同じメニューから事業予算を出すということになっています。

人口についても産業についても、地方が競い合う「地方創生」の原理が、実は「パイの奪い合い」にあるのは事実です。

こうした状況について加藤氏は、自治体間競争が起こるのはやむを得ないと割り切る考え方もあるかもしれないが、やはり基礎体力が強い所ほど吸引力が強いのは企業と同じ。そうした中、東京と地方、地方の中心都市と周辺都市など、それぞれの役割を踏まえたコントロールこそが国の大きな責任なのではないかと指摘しています。

さて、いずれにしても、冒頭に示したような地方創生の趣旨や原則と、交付金に代表される具体的な施策の実態が大きく乖離していることは明らかだと、加藤氏は政策の現状に対し強い懸念を示しています。

氏によれば、補助金や指導助言などによる国の自治体への「関与」とそれに対する自治体の「依存」、これこそが変えなければならない日本の行政システムの構造的な問題だということです。

それでは、そうした問題を解消するには具体的にどうすれば良いのか。

加藤氏は、地方創生を実現するうえ最も大切なことは、そこを乗り越えていくための「総合戦略」を住民と自治体が自分で考え、地方創生を「自分事」として進めることではないかとしています。

そして、そのためにまず

1 国(各省)は口出しをしないこと

2 自治体は住民とともに自分で考え、動くこと

という、二つのあたり前のことを実行して、本来の目的を実現してほしいと指摘しています。

人口減少に伴う地方の暮らしの維持や、地域の均衡ある発展のために担うべき役割は、本来、国と地方自治体で明確に分担されるべきものだと考えられます。

パイを大きくするための取り組みを国が担い、地域を暮らしやすく活性化させるための取り組みを自由な環境の中で自治体が主体的に競い合う。そうした中から生まれる新しいアイディアや、これまでになかった連携などをすすめることで初めて、地方も自信をもって次のステージに踏み出すことが可能になってくるのではないかと考える加藤氏の主張を、私もこの論評から興味深く読んだところです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます